2010年03月23日

飯盛山城を訪ねて

古城巡りが趣味の一つであることは何度か紹介させて頂いてますが、中でも一番のターゲットは中世の山城、この探索に尽きる楽しみはないかと想像しています。当地は河内の国、一説によると100以上もの城趾があるとか、全部を回りきることは出来ませんが、代表的な物だけでもと願い折々に訪ね歩いています。何せ、山城は名前のとおりで山頂付近に築城されてるのが大半、探索には登山装備が必携となります。本日の飯盛山城も標高314メートルの飯盛山山頂にあります。ネット情報では徒歩1時間強とか、ザックに登山靴にストックに非常食料に水に・・・・・・・・・・・いつもの装備を調えました。

飯盛山城の本丸跡です、飯盛山の山頂にあたります。

小楠公、楠木正行の銅像

例によって1/25000の地形図を眺めていますと。どうもネット情報よりうまい方法がありそうな気配。道路の配置と等高線を分析してますと、山頂付近にある寺院マークの場所まで車が使えそうな案配。住宅地図でマークしましたら、途中には乗馬クラブや学校の運動場などがあるようです。これなら移動に車を使ってるはず、そう確信しまして国道170号線、阪奈道路(旧道)、と走りまして、阪奈道路の分岐点と思しき位置から山中に入り込むとピッタシ。乗馬クラブや運動場などを巡りながら寺院の方へと道が延びています。但し、荒れ果てたダートですごい凸凹道おまけに道幅は狭小で転落の可能性あり。車は軽の四駆車つまりジムニータイプが似合っていますね。

今回の基地に選んだ楠公寺、難儀な道ですがここまで車で可能。

楠公寺から城趾への登りです。

本丸跡からは河内の国が一望の下ですね。

午前10時頃、予想通りに城趾直下の寺院(日蓮宗の楠公寺と判明)に到着。読みの正確さに一人ニンマリとし、持参したホットコーヒーで一息入れました。お寺さん近くの空き地に駐車させてもらい、山頂の城趾へ。ここからだと徒歩10分程度、楽勝です。細いつづら折れの山道を上って山頂へ、沢山のハイカーが休息しておられます。何でも地元の四条畷市や大東市の住民の方にとっては日課のハイキングだとか。北河内の街並みが一望の下です。確かにここなら攻め寄せる大軍を、見下ろしながら防戦できますね。但し、車のなかった時代、食料や水はどうしていたのでしょう。又、この城の戦略的な価値は、摂津、河内、大和の三ヶ国と京都を制御できる位置にあることでしょう。南北朝の時代に早くも城が築かれ、城主の変遷はあったものの近世初頭の織豊時代まで活用されたようです。廃城となったのは1576年、織田軍団の攻撃による落城のようです。

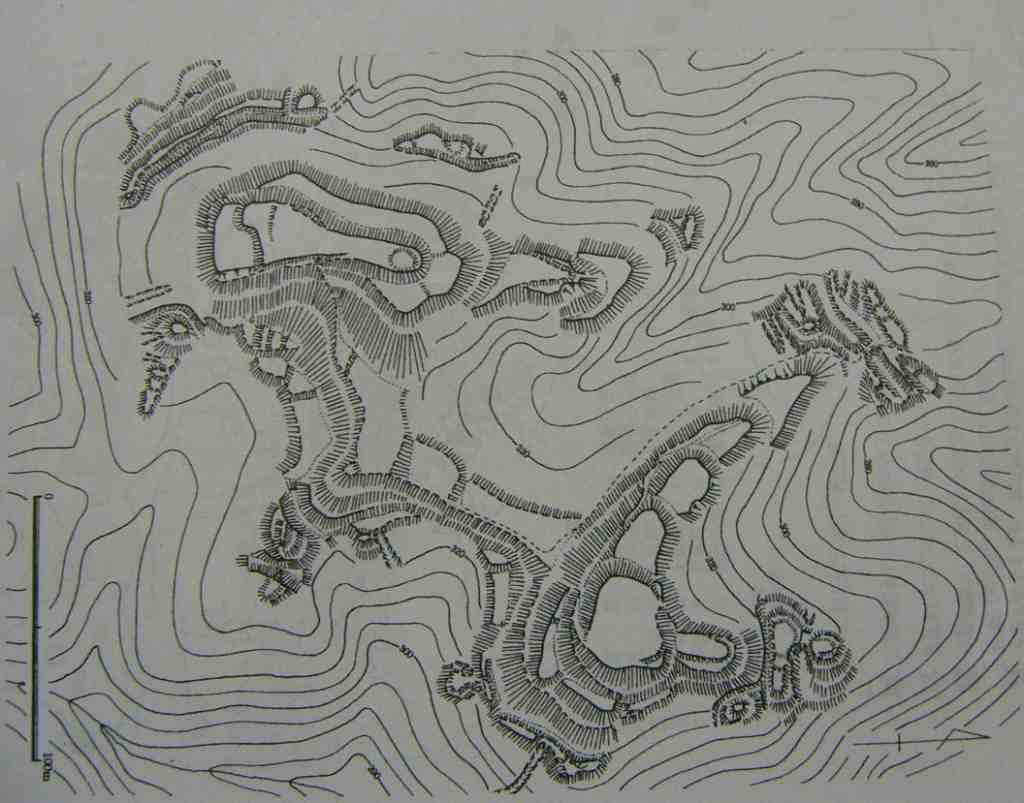

城の配置図です、南北に細長い形状となっています。

河内国と大和国との国境線として、金剛山、葛城山、信貴山、生駒山・・・・・・・と南北に山並が連なっていますが、その最北端に飯盛山は存在します。南北に細長い形状で、城は南北1200メートル、東西500メートル、郭の数およそ70とかなり大規模だったようです。如何せん、山城のため防御用には最適なようですが、長期滞在には向きがたく、通常は山麓に居館があって生活したものと推測されます。山麓から山頂の城までは徒歩でおよそ1時間ぐらいでしょうか。毎日の登城は困難ですよね。

虎口(正面玄関)付近、山麓までハイキング道が続いています。

ともあれ山城の楽しみは、形が残ってないのが大半なので、想像力に頼る部分が多いことでしょうか。飯盛山城も、地形上から郭の跡が判断できること、僅かな石垣が残っていること、石碑や解説板が設置されていること・・・・・・・・位が視認できるもので、他は資料や想像力に依存しますね。楠公さんの子息、小楠公と呼ばれた楠木正行が四条畷の合戦で戦死しましたが、その所以でしょうか、本丸跡には銅像が建立されていました。

400~500年位前に築かれた石垣のようです。

飯盛山城の本丸跡です、飯盛山の山頂にあたります。

小楠公、楠木正行の銅像

例によって1/25000の地形図を眺めていますと。どうもネット情報よりうまい方法がありそうな気配。道路の配置と等高線を分析してますと、山頂付近にある寺院マークの場所まで車が使えそうな案配。住宅地図でマークしましたら、途中には乗馬クラブや学校の運動場などがあるようです。これなら移動に車を使ってるはず、そう確信しまして国道170号線、阪奈道路(旧道)、と走りまして、阪奈道路の分岐点と思しき位置から山中に入り込むとピッタシ。乗馬クラブや運動場などを巡りながら寺院の方へと道が延びています。但し、荒れ果てたダートですごい凸凹道おまけに道幅は狭小で転落の可能性あり。車は軽の四駆車つまりジムニータイプが似合っていますね。

今回の基地に選んだ楠公寺、難儀な道ですがここまで車で可能。

楠公寺から城趾への登りです。

本丸跡からは河内の国が一望の下ですね。

午前10時頃、予想通りに城趾直下の寺院(日蓮宗の楠公寺と判明)に到着。読みの正確さに一人ニンマリとし、持参したホットコーヒーで一息入れました。お寺さん近くの空き地に駐車させてもらい、山頂の城趾へ。ここからだと徒歩10分程度、楽勝です。細いつづら折れの山道を上って山頂へ、沢山のハイカーが休息しておられます。何でも地元の四条畷市や大東市の住民の方にとっては日課のハイキングだとか。北河内の街並みが一望の下です。確かにここなら攻め寄せる大軍を、見下ろしながら防戦できますね。但し、車のなかった時代、食料や水はどうしていたのでしょう。又、この城の戦略的な価値は、摂津、河内、大和の三ヶ国と京都を制御できる位置にあることでしょう。南北朝の時代に早くも城が築かれ、城主の変遷はあったものの近世初頭の織豊時代まで活用されたようです。廃城となったのは1576年、織田軍団の攻撃による落城のようです。

城の配置図です、南北に細長い形状となっています。

河内国と大和国との国境線として、金剛山、葛城山、信貴山、生駒山・・・・・・・と南北に山並が連なっていますが、その最北端に飯盛山は存在します。南北に細長い形状で、城は南北1200メートル、東西500メートル、郭の数およそ70とかなり大規模だったようです。如何せん、山城のため防御用には最適なようですが、長期滞在には向きがたく、通常は山麓に居館があって生活したものと推測されます。山麓から山頂の城までは徒歩でおよそ1時間ぐらいでしょうか。毎日の登城は困難ですよね。

虎口(正面玄関)付近、山麓までハイキング道が続いています。

ともあれ山城の楽しみは、形が残ってないのが大半なので、想像力に頼る部分が多いことでしょうか。飯盛山城も、地形上から郭の跡が判断できること、僅かな石垣が残っていること、石碑や解説板が設置されていること・・・・・・・・位が視認できるもので、他は資料や想像力に依存しますね。楠公さんの子息、小楠公と呼ばれた楠木正行が四条畷の合戦で戦死しましたが、その所以でしょうか、本丸跡には銅像が建立されていました。

400~500年位前に築かれた石垣のようです。

2010年03月19日

ミニ椎茸園の開設を

キノコは結構美味しいですよね。鍋料理には定番のようで欠かせぬ品々です。とは言ってもそう沢山のキノコに遭遇できるような環境でもなく、一般的な椎茸やナメコ、シメジ、エノキダケ、マイタケ、エリンゲ・・・・・・・・といった面々でしょうか。西洋の何とか言う犬(豚?)が探し出すような特殊なキノコなど話に聞く程度。当地の山々は大半が人工林と化しており、キノコが自生するような雑木林は極めて狭小です。従ってキノコの賞味と言っても大半が市販品の購入となってしまいますね。かろうじて栽培可能な品が椎茸位でしょうか。何度か本ブログでも紹介させて頂いてますが、我々の果樹園内には椎茸工房を作っております。雨上がりの時などはそれなりに発生してくれて、作業の合間に焼き椎茸などを頂戴する・・・・・・・・そんな余録にも恵まれますね。大きめで肉厚の椎茸は野性味があって格別に美味しいものです。

準備したほだ木、どうも樹種はコナラのようですね(自信ないな)

種駒です、500個はいって1400円也。

さてこの椎茸、美味しいのであれば自宅でも・・・・・・・そう考えるのが田舎暮らしの人間ですよね。私宅でも小さな椎茸園を作ってましたが、寿命が尽きたとみえ、年末に撤去して残骸を焼却処分したところです。無くなってみればその価値を思い出すもの、いつもの身勝手な発想ですが、椎茸欲しいなあ・・・・・・のラブコール。例え僅かでも庭先で椎茸が収穫出来れば重宝しますよね。我が家の強欲な山の神もこの点は抜かりが無く、何とかしてよ・・・・・・・・と来ましたもんで。早速、果樹園にはいり、伐採を控えて残しておいた落葉広葉樹を1~2本ほど頂戴しようとの勝手な論法に至りました。

ほだ木に狙った落葉広葉樹、切らずに残してました。

チェーンソーを引っさげて山には入り、狙いを定めた木を即座に伐倒。玉切りして1メートル程度のほだ木とします。本当は伐倒してから1~2ヶ月程度寝かした方がいいようですが、その余裕がありません。実は種菌を先に購入しており、時期的にも今を外せば植菌が困難となります。やっちゃいましょう。自宅に持ち帰って植菌作業、これは画像で紹介させて頂きますが、極めて簡単な作業です。10本程度準備したほだ木に専用刃を付けたドリルで穴開けし、開いた穴にコマと呼ぶ種菌をトンカチで打ち込んでいくだけ。小学生でも可能です。ものの半日もかからずに作業は完了しました。

商売道具です、椎茸用の専用の刃が入用です。

次々と専用ドリルで穴開けしていきます。間隔は密な方がよろしいようで。

後の管理が少々やっかいです。まず直射日光と乾燥は御法度、少々湿り気のある日陰の場所が最適です。個人宅ではなかなか確保できませんよね。小生は大きなキンモクセイの根元を設置場所としています。若干日差しは差し込み乾燥気味ですが、やむを得ません。寒冷紗などで覆ってやるのも良いかも知れませんね。概ね1年半から2年位して椎茸が出現します。春と秋とが多いようですが、設置場所の環境次第でしょうね。Kさん説によれば、ほだ木の根元を土に付けておくこと、時々は水やりすること、年に数回はほだ木を水槽に付け込むこと・・・・・・・そうすれば美味しい椎茸が沢山頂戴できます、とか。楽して獲物は入手出来ないようですね、何処の世界も同じなんでしょう。

空けた穴には種駒をトンカチで打ち込んでいきます。

キノコとほだ木には相性があるようです。椎茸にはクヌギとコナラが一番相性がいいようで、シイタケの発生率も高いようです。ものの本によりますと樫、椎、シデ、栗・・・・・等でも可能なようですが、近辺では見聞したことがありません。最も業務用は大半が菌床栽培のようでが。

我が家のミニ椎茸園が出来上がりました。キンモクセイの根元です。

準備したほだ木、どうも樹種はコナラのようですね(自信ないな)

種駒です、500個はいって1400円也。

さてこの椎茸、美味しいのであれば自宅でも・・・・・・・そう考えるのが田舎暮らしの人間ですよね。私宅でも小さな椎茸園を作ってましたが、寿命が尽きたとみえ、年末に撤去して残骸を焼却処分したところです。無くなってみればその価値を思い出すもの、いつもの身勝手な発想ですが、椎茸欲しいなあ・・・・・・のラブコール。例え僅かでも庭先で椎茸が収穫出来れば重宝しますよね。我が家の強欲な山の神もこの点は抜かりが無く、何とかしてよ・・・・・・・・と来ましたもんで。早速、果樹園にはいり、伐採を控えて残しておいた落葉広葉樹を1~2本ほど頂戴しようとの勝手な論法に至りました。

ほだ木に狙った落葉広葉樹、切らずに残してました。

チェーンソーを引っさげて山には入り、狙いを定めた木を即座に伐倒。玉切りして1メートル程度のほだ木とします。本当は伐倒してから1~2ヶ月程度寝かした方がいいようですが、その余裕がありません。実は種菌を先に購入しており、時期的にも今を外せば植菌が困難となります。やっちゃいましょう。自宅に持ち帰って植菌作業、これは画像で紹介させて頂きますが、極めて簡単な作業です。10本程度準備したほだ木に専用刃を付けたドリルで穴開けし、開いた穴にコマと呼ぶ種菌をトンカチで打ち込んでいくだけ。小学生でも可能です。ものの半日もかからずに作業は完了しました。

商売道具です、椎茸用の専用の刃が入用です。

次々と専用ドリルで穴開けしていきます。間隔は密な方がよろしいようで。

後の管理が少々やっかいです。まず直射日光と乾燥は御法度、少々湿り気のある日陰の場所が最適です。個人宅ではなかなか確保できませんよね。小生は大きなキンモクセイの根元を設置場所としています。若干日差しは差し込み乾燥気味ですが、やむを得ません。寒冷紗などで覆ってやるのも良いかも知れませんね。概ね1年半から2年位して椎茸が出現します。春と秋とが多いようですが、設置場所の環境次第でしょうね。Kさん説によれば、ほだ木の根元を土に付けておくこと、時々は水やりすること、年に数回はほだ木を水槽に付け込むこと・・・・・・・そうすれば美味しい椎茸が沢山頂戴できます、とか。楽して獲物は入手出来ないようですね、何処の世界も同じなんでしょう。

空けた穴には種駒をトンカチで打ち込んでいきます。

キノコとほだ木には相性があるようです。椎茸にはクヌギとコナラが一番相性がいいようで、シイタケの発生率も高いようです。ものの本によりますと樫、椎、シデ、栗・・・・・等でも可能なようですが、近辺では見聞したことがありません。最も業務用は大半が菌床栽培のようでが。

我が家のミニ椎茸園が出来上がりました。キンモクセイの根元です。

2010年03月12日

宇治の平等院を訪ねて

所用で宇治市まで出かけることに。前回、京都まで走って男山八幡宮に立ち寄った話をレポートしましたが、今回も似たような経路となりました。八幡宮の延長線上に宇治市があるのだから、やむを得ない話なんだが。松原で近畿道に乗り門真でおりて1号線にはいる予定だったのだが、門真で近畿道を降りれない。結局次の摂津市まで走ってUターンすることに。前回同様、素直に170号線を北上した方が早かったようだ。宇治に着いたのが11時前、所用をすませても少々時間が余る。ならばということで世界遺産の平等院探索に。ここは学生時代に立ち寄って以来だから、40年ぶり位の訪問だろうか。

宇治川にある中之島です。平等院の門前かな。

街並みはともかくとして平等院自体は変わってないようだ。藤原道長が別荘として使用していたものを息子の頼道が寺院として改めたのが始まりのようで、以来1000年ほど平等院という名称の寺院として存続してきたようだ。阿弥陀如来を祭る仏堂を中心に左右に羽を伸ばすような建築様式や、屋根上に幻の鳥「鳳凰」が飾られている事もあって、鳳凰堂とも呼ばれているそうな。10円硬貨の裏面でお馴染みかと思いますが、独特な建築で、一般的な寺院とは趣がことなっております。木造建築物が1000年からの使用に耐えうるという事実は非常な驚きで、法隆寺とも併せて世界に誇れる遺産でもありましょう。

平等院鳳凰堂の勇姿です。中央部が仏堂で阿弥陀入来様が。

一般的には、鉄骨や鉄筋コンクリート製が耐用年数が長いようなイメージなんですが、当該建造物が200年、300年、経過したという事実は未だ無いようです。今後、300年後位に果たして鉄骨や鉄筋の建造物が形を残し得ているかどうか、大きな疑問ですね。田舎の方に出かけますと。築100年以上と言われるような古民家によく出くわします。いわゆる木造建築物で、地元の山の木を切り、地元の大工さんが、地元に伝わる工法で建てたもののようです。やはりこの国の風土に適した建造物が木造なんでしょうね。外国人が紙と木で作ったウサギ小屋と揶揄するようですが、1000年以上持つような建造物を造ってみたら・・・・・・・・と問いかけてみたいですね。

幻の鳥である鳳凰です。ここから鳳凰堂の由来が。

平等院も鳳凰堂や庭園は40年前と変わってないようですが、鳳翔館というミュージアムが新たに作られていました。ここには仏像や各種の資料が展示され、日本語、英語、中国語、韓国語、の四ヵ国語での解説付きです。外国人の来訪も多いのでしょうね。そう言えば、レストランや商店街では聞き慣れぬ外国語が飛び交っていました。まだシーズン前の平日とはいえ、観光客はそれなりにいらっしゃるようです。宇治と言えば宇治茶、さすがに本場とあってお茶屋さんの多いこと。お茶の良し悪しはわかりませんが、お茶を使った団子を頂くことに。三色団子で、それぞれ煎茶、抹茶、ほうじ茶、の三種で味付けされた団子のようです。お店のフレーズでは、「ほんまもんの茶団子」だそうな。名物に美味い物無し・・・・・というのが世評のようですが、ご当地の三色団子は結構いけますよ。

さすがに茶の本場、お茶屋さんの多いこと、何処に入るか迷います。

先陣争いで有名な宇治川、流れが速く馬で渡れたのだろうか?

さすがに市内観光までの時間は取れないので、男山八幡宮に立ち寄って帰宅することに、信仰心が強いのではありません。門前の走井餅、これの味に惹かれるのとお土産用に買い込もうとの魂胆で。幸いにして帰路の途中にあります。前回も走井餅を仕入れましたが、家族の評判もいいので今回も土産用に少々。店内では煎茶と焼き餅を頂いてエネルギー充填、気を取り直して1号線を走り続けましょう。

1号線を走ったらどうしてもここに立ち寄りますね。走井餅屋さんです。

宇治川にある中之島です。平等院の門前かな。

街並みはともかくとして平等院自体は変わってないようだ。藤原道長が別荘として使用していたものを息子の頼道が寺院として改めたのが始まりのようで、以来1000年ほど平等院という名称の寺院として存続してきたようだ。阿弥陀如来を祭る仏堂を中心に左右に羽を伸ばすような建築様式や、屋根上に幻の鳥「鳳凰」が飾られている事もあって、鳳凰堂とも呼ばれているそうな。10円硬貨の裏面でお馴染みかと思いますが、独特な建築で、一般的な寺院とは趣がことなっております。木造建築物が1000年からの使用に耐えうるという事実は非常な驚きで、法隆寺とも併せて世界に誇れる遺産でもありましょう。

平等院鳳凰堂の勇姿です。中央部が仏堂で阿弥陀入来様が。

一般的には、鉄骨や鉄筋コンクリート製が耐用年数が長いようなイメージなんですが、当該建造物が200年、300年、経過したという事実は未だ無いようです。今後、300年後位に果たして鉄骨や鉄筋の建造物が形を残し得ているかどうか、大きな疑問ですね。田舎の方に出かけますと。築100年以上と言われるような古民家によく出くわします。いわゆる木造建築物で、地元の山の木を切り、地元の大工さんが、地元に伝わる工法で建てたもののようです。やはりこの国の風土に適した建造物が木造なんでしょうね。外国人が紙と木で作ったウサギ小屋と揶揄するようですが、1000年以上持つような建造物を造ってみたら・・・・・・・・と問いかけてみたいですね。

幻の鳥である鳳凰です。ここから鳳凰堂の由来が。

平等院も鳳凰堂や庭園は40年前と変わってないようですが、鳳翔館というミュージアムが新たに作られていました。ここには仏像や各種の資料が展示され、日本語、英語、中国語、韓国語、の四ヵ国語での解説付きです。外国人の来訪も多いのでしょうね。そう言えば、レストランや商店街では聞き慣れぬ外国語が飛び交っていました。まだシーズン前の平日とはいえ、観光客はそれなりにいらっしゃるようです。宇治と言えば宇治茶、さすがに本場とあってお茶屋さんの多いこと。お茶の良し悪しはわかりませんが、お茶を使った団子を頂くことに。三色団子で、それぞれ煎茶、抹茶、ほうじ茶、の三種で味付けされた団子のようです。お店のフレーズでは、「ほんまもんの茶団子」だそうな。名物に美味い物無し・・・・・というのが世評のようですが、ご当地の三色団子は結構いけますよ。

さすがに茶の本場、お茶屋さんの多いこと、何処に入るか迷います。

先陣争いで有名な宇治川、流れが速く馬で渡れたのだろうか?

さすがに市内観光までの時間は取れないので、男山八幡宮に立ち寄って帰宅することに、信仰心が強いのではありません。門前の走井餅、これの味に惹かれるのとお土産用に買い込もうとの魂胆で。幸いにして帰路の途中にあります。前回も走井餅を仕入れましたが、家族の評判もいいので今回も土産用に少々。店内では煎茶と焼き餅を頂いてエネルギー充填、気を取り直して1号線を走り続けましょう。

1号線を走ったらどうしてもここに立ち寄りますね。走井餅屋さんです。

2010年03月06日

岸和田城を訪ねて

岸和田城は当地から車でおよそ1時間程度、岸和田藩5万3000石の城で岡部公の居城であった・・・・・・・・その程度の知識しか無かったのだが、どうもここも例の楠公さんの築城らしいとの噂。ほっとくわけにはいきませんね。ネット情報によりますと1330年代頃に楠木氏の一族である和田氏が楠公さんの命によって城を築いたのが最初だとか。当時は山城全盛の時代だが、何故に平城を造ったのか・・・・・・・そこらは謎ですね。楠公さんは和泉の国の守護大名も兼ねていたようですから、治世上の理由により政庁を必要としたのか、それにしてもちょっと時代的に早すぎるようですなあ・・・・・・・・・・・・・・。それから幾多の変遷があって、豊臣政権の下では紀州攻めの前線基地となったようです。秀吉の叔父に当たる小出氏が守備したようですが、この頃に天守閣も作られたようですね。

岸和田城の天守閣です。30万石位の大名用に匹敵するとか。

掘りと石垣が何とも優美ですね。カモたちが遊んでいました。

豊臣政権の滅亡後は又々幾多の変遷があって、1640年頃に摂津高槻の城主であった岡部氏が転勤で岸和田城主となったようです。以降、明治の廃藩置県まで岡部氏の藩政が続くのですが、泉州地帯を治めると共に紀州の徳川家への監視役的な機能も併せ持ったようです。大阪の南部の守りでもあったのでしょう。5万3000石を例の人口勘定でいきますと、人口5万人位の小規模な市クラスと言えましょうか。無論、現在の岸和田市は人口20万以上を数え、当時の4倍位の規模に大きくなっています。人口だけで対比は出来ませんが、大まかな目安にはなりますでしょう。

城と城下の区割り図です。整然とした街並みですね。

櫓も再建された物のようです。現在で言う倉庫でしょうか。

さっそく城を覗いて見ましょう。まずは外周を一週、本丸と二の丸が綺麗に残っています。三の丸他は市民の住宅街へと変貌してしまったようです。本丸は城のシンボル、最終的な軍事的拠点でもありましょう。現在は再建された天守閣が資料館として聳えております。二の丸は藩主の居館であったようで、今は広場となっています。南の隅に心技館と呼ばれる建物がありましたが、武道館でしょうか。野面積みと呼ばれた石垣は、現在も綺麗に残っています。隙間が多くて粗雑な印象を受けますが、水捌けがいいので丈夫で長持ちするのでしょう。資料館(天守閣)は入場料300円、数名の先客がありました。中は三層で、一層と二層とが武具や郷土資料の展示、三層が展望台となっています。残念な事に鉄筋コンクリート製です、やむを得ませんが。

二の丸にある心技館です。多分、柔剣道の練習場なんでしょうね。

二の丸の石垣です。二の丸は藩主の居住用スペースだったとか。

ここも大和高取城とおなじく、元々は中世の砦的な城だったのでしょう。たまたま以降の運勢に恵まれ、幕末まで使用されたが故に城郭として形が残ってくれたものと思います。中世に作られた山城は大半が近世にはいる頃に用済みとなって消滅していったようです。当地の南河内にも城郭としての城は一つも存在しません。かって城として使用されていた・・・・・・・・・つまり歴史上の記録としての城なんです。想像力を豊かにはしてくれますが、大和高取城や但馬の竹田城のように、せめて石垣だけでも残して欲しかったというのが正直な感想でしょうか。

本丸に進入する正門にあたります。

本丸内に聳える天守閣です。左隣の櫓から登ります。

楠公さんとの因縁で岸和田城を訪ねましたが、ここは明らかに近世の平城ですね。つまり戦闘用の要塞というより治世上の政庁なんでしょう。時代の変遷ですから当然でしょうが、洗練されすぎて中世山城が持つ武骨さが無いのが残念です。近世の城は優美ですが、中世の山城には適わないような気がします。

岸和田城の天守閣です。30万石位の大名用に匹敵するとか。

掘りと石垣が何とも優美ですね。カモたちが遊んでいました。

豊臣政権の滅亡後は又々幾多の変遷があって、1640年頃に摂津高槻の城主であった岡部氏が転勤で岸和田城主となったようです。以降、明治の廃藩置県まで岡部氏の藩政が続くのですが、泉州地帯を治めると共に紀州の徳川家への監視役的な機能も併せ持ったようです。大阪の南部の守りでもあったのでしょう。5万3000石を例の人口勘定でいきますと、人口5万人位の小規模な市クラスと言えましょうか。無論、現在の岸和田市は人口20万以上を数え、当時の4倍位の規模に大きくなっています。人口だけで対比は出来ませんが、大まかな目安にはなりますでしょう。

城と城下の区割り図です。整然とした街並みですね。

櫓も再建された物のようです。現在で言う倉庫でしょうか。

さっそく城を覗いて見ましょう。まずは外周を一週、本丸と二の丸が綺麗に残っています。三の丸他は市民の住宅街へと変貌してしまったようです。本丸は城のシンボル、最終的な軍事的拠点でもありましょう。現在は再建された天守閣が資料館として聳えております。二の丸は藩主の居館であったようで、今は広場となっています。南の隅に心技館と呼ばれる建物がありましたが、武道館でしょうか。野面積みと呼ばれた石垣は、現在も綺麗に残っています。隙間が多くて粗雑な印象を受けますが、水捌けがいいので丈夫で長持ちするのでしょう。資料館(天守閣)は入場料300円、数名の先客がありました。中は三層で、一層と二層とが武具や郷土資料の展示、三層が展望台となっています。残念な事に鉄筋コンクリート製です、やむを得ませんが。

二の丸にある心技館です。多分、柔剣道の練習場なんでしょうね。

二の丸の石垣です。二の丸は藩主の居住用スペースだったとか。

ここも大和高取城とおなじく、元々は中世の砦的な城だったのでしょう。たまたま以降の運勢に恵まれ、幕末まで使用されたが故に城郭として形が残ってくれたものと思います。中世に作られた山城は大半が近世にはいる頃に用済みとなって消滅していったようです。当地の南河内にも城郭としての城は一つも存在しません。かって城として使用されていた・・・・・・・・・つまり歴史上の記録としての城なんです。想像力を豊かにはしてくれますが、大和高取城や但馬の竹田城のように、せめて石垣だけでも残して欲しかったというのが正直な感想でしょうか。

本丸に進入する正門にあたります。

本丸内に聳える天守閣です。左隣の櫓から登ります。

楠公さんとの因縁で岸和田城を訪ねましたが、ここは明らかに近世の平城ですね。つまり戦闘用の要塞というより治世上の政庁なんでしょう。時代の変遷ですから当然でしょうが、洗練されすぎて中世山城が持つ武骨さが無いのが残念です。近世の城は優美ですが、中世の山城には適わないような気がします。

2010年03月05日

近つ飛鳥風土記の丘

ここ何回か当地の山城についてレポートしていますが、無論、中世の山城だけが当地の歴史ではありません。それに遡る古墳時代の歴史も当然に存在するのだが、そこはそれ興味の赴くところに比重がかかるのはやむを得ないでしょうね。さて当地の古墳時代は、聖徳太子を基準に考察するのが早いかと思いますが、今回は趣向を変えましてお墓の話から。人の葬送は国によって又地域によって方法論が様々ですが、我が国では土葬から火葬への流れが一般的でしょう。先に実施された土葬ですが、一般庶民は穴を掘って埋める・・・・・・・それだけだったかと思います。ただ集団の長など権力や財力を持った者が亡くなると、墳墓を作って石棺等に入れ埋葬したようです。当然、儀式も執り行われたのでしょう。

こんな墳墓が無数にあります。典型的な円墳ですね。

近つ飛鳥博物館が梅林に埋もれています。

墳墓で大きな物は天皇や皇族の陵墓でしょうが、それ以外でも彼方此方に古墳と呼べるような遺跡が残っております。当地では古市古墳群が有名ですが、こちらは天皇家の陵墓といえるもので、それ以外では一須賀古墳群が著名であります。南河内郡河南町の東部の丘陵地帯で、かの聖徳太子の陵墓からは直線で僅かな距離です。多分、太子の周辺で補佐した豪族達の墳墓ではないかと想像しております。この一帯を「近つ飛鳥」と呼んでますが、「近つ飛鳥」と「遠つ飛鳥」については後日に別稿で触れましょうね。規模は天皇の陵墓ほど大きくはなく、自然石で石室を作り中に埋葬して円墳としたようです。場合によっては1室に数名の被葬者が葬られた様子も覗えるようですね。

代表的な墳墓です。大王的なクラスの方でしょうね。

地域は金剛山系の葛城山から伸びる稜線で、さらなる支稜をうまく活用して横穴式に墳墓を作ったようです。どうも一族毎に支稜を分けたのかも知れませんね。数個づつの墳墓が何カ所も固まって存在しています。どうやら古墳時代の墓地だったのでしょう。地形を見ますと耕作地帯と山地との接点に当たる部分です。別の言葉で表現しますと、人間界と動物界との境目に墓地を作ったように見受けられます。このことが何を意味するのかよくわかりませんが、南洋のとある部族では死者の頭蓋骨を村を見下ろす周囲の峠に祭る風習があるそうです。ひょっとしたら同じような習俗があったのかも知れませんね。

こんな浅めの石室もありました。

ここには石棺が残っていますね。1000年以上も前のでしょう。

ここらは近つ飛鳥の風土記の丘と呼ばれてまして、府立の博物館も存在してます。かの安藤忠雄氏が設計されたようで、一風変わった外観の建物が森の中に潜んでいます。周囲の遊歩道は梅林となっていて、丁度満開の状態でした。この梅林も、例の氏による「緑の回廊作り」の発想によるものでしょうね。雑木林と梅林と古墳時代の墳墓達・・・・・・・・・・なかなかに趣のある一帯です。弁当持参でのんびりと散策されるのには格好の場所かもしれません。博物館で知的好奇心を満足させる楽しみもあるようです。観光地ではありませんが、聖徳太子の遺跡巡りと兼ねて是非当地までお出かけ下さい。堪能されると思います。

梅林では丁度満開時のようでした。何度眺めてもいいものです。

古墳時代で終了ではなく、それ以前の土器石器時代の当地も当然に存在します。ここらは苦手な領域ですが、又、日を改めまして探索して見ましょうか。南河内、なかなかに奥行きの深い地域でして、時間がなんぼあっても足りないようです。

中央部の樹木の背後の森が、聖徳太子が仕えた推古天皇陵です。

こんな墳墓が無数にあります。典型的な円墳ですね。

近つ飛鳥博物館が梅林に埋もれています。

墳墓で大きな物は天皇や皇族の陵墓でしょうが、それ以外でも彼方此方に古墳と呼べるような遺跡が残っております。当地では古市古墳群が有名ですが、こちらは天皇家の陵墓といえるもので、それ以外では一須賀古墳群が著名であります。南河内郡河南町の東部の丘陵地帯で、かの聖徳太子の陵墓からは直線で僅かな距離です。多分、太子の周辺で補佐した豪族達の墳墓ではないかと想像しております。この一帯を「近つ飛鳥」と呼んでますが、「近つ飛鳥」と「遠つ飛鳥」については後日に別稿で触れましょうね。規模は天皇の陵墓ほど大きくはなく、自然石で石室を作り中に埋葬して円墳としたようです。場合によっては1室に数名の被葬者が葬られた様子も覗えるようですね。

代表的な墳墓です。大王的なクラスの方でしょうね。

地域は金剛山系の葛城山から伸びる稜線で、さらなる支稜をうまく活用して横穴式に墳墓を作ったようです。どうも一族毎に支稜を分けたのかも知れませんね。数個づつの墳墓が何カ所も固まって存在しています。どうやら古墳時代の墓地だったのでしょう。地形を見ますと耕作地帯と山地との接点に当たる部分です。別の言葉で表現しますと、人間界と動物界との境目に墓地を作ったように見受けられます。このことが何を意味するのかよくわかりませんが、南洋のとある部族では死者の頭蓋骨を村を見下ろす周囲の峠に祭る風習があるそうです。ひょっとしたら同じような習俗があったのかも知れませんね。

こんな浅めの石室もありました。

ここには石棺が残っていますね。1000年以上も前のでしょう。

ここらは近つ飛鳥の風土記の丘と呼ばれてまして、府立の博物館も存在してます。かの安藤忠雄氏が設計されたようで、一風変わった外観の建物が森の中に潜んでいます。周囲の遊歩道は梅林となっていて、丁度満開の状態でした。この梅林も、例の氏による「緑の回廊作り」の発想によるものでしょうね。雑木林と梅林と古墳時代の墳墓達・・・・・・・・・・なかなかに趣のある一帯です。弁当持参でのんびりと散策されるのには格好の場所かもしれません。博物館で知的好奇心を満足させる楽しみもあるようです。観光地ではありませんが、聖徳太子の遺跡巡りと兼ねて是非当地までお出かけ下さい。堪能されると思います。

梅林では丁度満開時のようでした。何度眺めてもいいものです。

古墳時代で終了ではなく、それ以前の土器石器時代の当地も当然に存在します。ここらは苦手な領域ですが、又、日を改めまして探索して見ましょうか。南河内、なかなかに奥行きの深い地域でして、時間がなんぼあっても足りないようです。

中央部の樹木の背後の森が、聖徳太子が仕えた推古天皇陵です。

2010年03月03日

南河内の城趾

最近は歴史考古学なる学問分野が存在するそうな。考古学と言えば石器や土器を掘ってつなぎ合わせて展示する・・・・・・・そんなイメージしか持っていないど素人の我々にとって、せいぜいが縄文、弥生から古墳時代までを指すものと思っていた。あにはからんや、最近では近世考古学のみならず近代考古学や現代考古学なるものもあるそうだ。対象と成る時代の遺物を考古学的手法で探求するのだろう。従って中世の山城なども、考古学的見地から発掘調査を行い、その在りし日を復活させるのだとか。本日の講師の話でビックラこいた側面であった。歴史講座の第二回目、南河内の山城に関するお話であるが、無論メインとなったのは烏帽子形城である。

たくさんの城好きが集まってきました。講師は遠路滋賀県から。

講師は大津市から参られた郷土史家で、何でも城館探求が忙しいので某市教委を早期退職した元公務員氏だとか。山城探求が趣味兼学問分野であるらしく、当地の城館についても相当な事情通のご様子。当然、烏帽子形城にも何度も来訪されフィールドワークの対象となっているようだ。講師の話では、南河内の城館跡は112ヶ所にものぼるとか、その中でも一番保存状態が良くて中世山城の形跡を残しているのが烏帽子形城のようだ。城の歴史は相当古いようで、平家物語などに登場する長野城が烏帽子形城の可能性大だとか。事実とすれば、楠木正成の築城説も疑問視されてくる。当地では何でも楠公さんだから、やむをえない一面かも知れませんが。

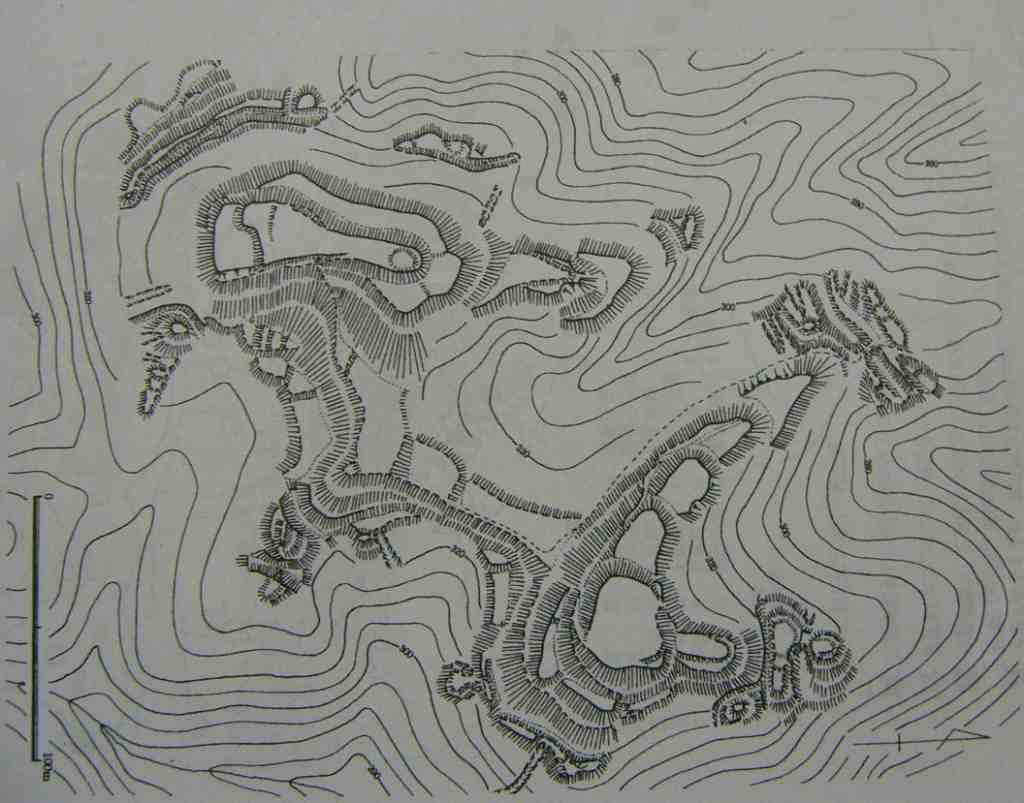

烏帽子形城の概要図です。

中世には当地の守護大名であった畠山氏の内紛で内乱状態となり、烏帽子形城はそのたびに争奪戦の舞台となったようだ。裏返せば重要性が極めて高かったとも言える。東に高野街道、西に和泉街道、北には河内の国が一望の下、南は紀州から高野・熊野と地勢上の要衝であったのだろう。豊臣政権の下ではキリシタン弾圧が行われ、烏帽子形城の城主はキリシタン大名であったので追放処分を受け、以降は歴史の表舞台からは消え去ったようだ。江戸時代に入ると、当地は天領を含め細分化されて領有された結果、大きな城郭や城下町の誕生は見られなかった。中世に作られた山城も大半が消滅したのではなかろうか。城好きにとっては極めて残念な結果であります。

石仏城の概要図です。

上赤阪城の概要図です。

講師の話でもうひとつおもしろかった視点が工事方法による見方でしょうか。中世と近世との城の違い、それは工事方法で区分されるとのお話。何でも中世の城は普請で近世の城は作事であるとか。簡単に言いますと中世城は土木工事であり、近世城は建築工事であるそうだ。面白い発想で本日一番の収穫ではなかったでしょうか。中世城と近世城との分岐点は、多分、織田信長による安土城あたりでしょうね。残念ですが近世の城については当地は出番がないようです。

下赤坂城趾。疑問視する説もあるようですが、史跡です。

石塔のみが残されています。

たくさんの城好きが集まってきました。講師は遠路滋賀県から。

講師は大津市から参られた郷土史家で、何でも城館探求が忙しいので某市教委を早期退職した元公務員氏だとか。山城探求が趣味兼学問分野であるらしく、当地の城館についても相当な事情通のご様子。当然、烏帽子形城にも何度も来訪されフィールドワークの対象となっているようだ。講師の話では、南河内の城館跡は112ヶ所にものぼるとか、その中でも一番保存状態が良くて中世山城の形跡を残しているのが烏帽子形城のようだ。城の歴史は相当古いようで、平家物語などに登場する長野城が烏帽子形城の可能性大だとか。事実とすれば、楠木正成の築城説も疑問視されてくる。当地では何でも楠公さんだから、やむをえない一面かも知れませんが。

烏帽子形城の概要図です。

中世には当地の守護大名であった畠山氏の内紛で内乱状態となり、烏帽子形城はそのたびに争奪戦の舞台となったようだ。裏返せば重要性が極めて高かったとも言える。東に高野街道、西に和泉街道、北には河内の国が一望の下、南は紀州から高野・熊野と地勢上の要衝であったのだろう。豊臣政権の下ではキリシタン弾圧が行われ、烏帽子形城の城主はキリシタン大名であったので追放処分を受け、以降は歴史の表舞台からは消え去ったようだ。江戸時代に入ると、当地は天領を含め細分化されて領有された結果、大きな城郭や城下町の誕生は見られなかった。中世に作られた山城も大半が消滅したのではなかろうか。城好きにとっては極めて残念な結果であります。

石仏城の概要図です。

上赤阪城の概要図です。

講師の話でもうひとつおもしろかった視点が工事方法による見方でしょうか。中世と近世との城の違い、それは工事方法で区分されるとのお話。何でも中世の城は普請で近世の城は作事であるとか。簡単に言いますと中世城は土木工事であり、近世城は建築工事であるそうだ。面白い発想で本日一番の収穫ではなかったでしょうか。中世城と近世城との分岐点は、多分、織田信長による安土城あたりでしょうね。残念ですが近世の城については当地は出番がないようです。

下赤坂城趾。疑問視する説もあるようですが、史跡です。

石塔のみが残されています。

2010年02月24日

聖徳太子を訪ねて

我が国で聖徳太子をご存じない方は、外国人か帰化人かと言っても過言ではないでしょう。それほどポピュラーなというか偉人というか、全国民に親しまれた人物ではなかろうか。実はこの太子が当地で眠っておいでと言えば不思議に思われるだろう。推古天皇の摂政として活躍され、法隆寺に祭られているのでは・・・・・・・・・・そう考えられるのが大多数でしょうね。不思議なことに、聖徳太子も摂政として仕えた推古天皇も、その前後の敏達天皇や用明天皇も当地の太子町に墳墓があります。当時の都であった飛鳥周辺ではないのです。これは暗殺によって殺されたからとの説もあるようですが、真偽の程はわかりません。何れにしても、何らかの縁はあったのでしょう。太子町の中央部に叡福寺というお寺さんがありますが、この一角に直径50メートル位の円墳があって聖徳太子の墳墓とされています。

聖徳太子の石棺です。無論、レプリカで縮尺は1/6とか。

側では解説板が詳細に説明を。

車で走ってもそう遠くない場所なので、時折、散策がてらに立ち寄ります。二上山をバックとした西向きの下り勾配の地域で、古くから「近つ飛鳥」とも呼ばれた農耕の盛んな場所だったようです。難波の津に上陸した人々が都の飛鳥に向かうとき、どうしても通過せざるを得ない場所でもあったようです。町内には当時の国道1号線とも呼べる「竹ノ内街道」が今も現存しております。小舟で大和川や石川を遡上した人も、陸路を歩いた人も、竹之内街道で葛城連峰を山越えして飛鳥へとはいったのではないでしょうか。国境とも言える二上山は独特な形をしており、難波(現在の大阪市内)から見ても格好の目標となったのでしょう。

竹之内街道です。当時の国道1号線で、難波の宮と飛鳥を結んでいたようです。

付近にはこんな田園風景が広がっています。

詳細は研究者の方にお願いしまして、町内を散策してみましょう。そう広くない地域ですので、歩きでも充分かと思います。ギア付きの自転車があれば最高でしょうね。まずはメインとなる聖徳太子の墓所である叡福寺、東隣が史跡公園となっており駐車スペースも十分にあります。画像を掲示しておきますのでご参考までに。入山料の徴収もありませんし、参拝客も多くはないので、のんびりと想像の世界に浸って下さい。墳墓の横には大きな池があって、多分、古墳の周囲を取り囲む水路の跡ではと思われます。民家が接近していますので、墳墓の外周部は私有地になってしまったかも知れませんね。

聖徳太子の墓所です。叡福寺の境内にあります。

かっては周囲をこうした水路が囲んでいたのではないでしょうか。

太子が仕えた推古天皇の陵墓、最初の女帝だとか。

聖徳太子にとって必要不可欠な人物が推古天皇と遣隋使の小野妹子ではないでしょうか。不思議なことに、太子の墓所からすぐ近くにお二人の墳墓もあります。仲良く眠っておられるようで、この地とは深い関係があったのでしょうか。共に画像をアップしておきます。小野妹子の墓所は西向きに築造されており、派遣された隋の都を望んで眠っているかのようです。高台の丘陵にあって、太子町一帯が傍観できますのでお弁当場所には最適かも知れません。東側には二上山へと続く棚田が残っており、当時のままのような風景が展開されております。

遣隋使として派遣された小野妹子の墓です。中国を向いています。

道の駅太子のすぐ近くには竹ノ内街道と資料館があるのですが、残念ながら資料館は休館でした。公的施設の特徴である、月・火の休館日に気づかなかったのは手落ちでした。現存する竹ノ内街道を若干歩いて見ましたが、往事の面影が今も残っています。道幅が3メートル位でしょうか、曲がりくねった緩やかな登り坂ですが、当時としては最大級の官道だったのでしょうね。峠を越えて飛鳥の都まで歩いて見たいとも思いますが、それは又、次の機会にでも。

道の駅にてお土産に太子みかんを。

聖徳太子の石棺です。無論、レプリカで縮尺は1/6とか。

側では解説板が詳細に説明を。

車で走ってもそう遠くない場所なので、時折、散策がてらに立ち寄ります。二上山をバックとした西向きの下り勾配の地域で、古くから「近つ飛鳥」とも呼ばれた農耕の盛んな場所だったようです。難波の津に上陸した人々が都の飛鳥に向かうとき、どうしても通過せざるを得ない場所でもあったようです。町内には当時の国道1号線とも呼べる「竹ノ内街道」が今も現存しております。小舟で大和川や石川を遡上した人も、陸路を歩いた人も、竹之内街道で葛城連峰を山越えして飛鳥へとはいったのではないでしょうか。国境とも言える二上山は独特な形をしており、難波(現在の大阪市内)から見ても格好の目標となったのでしょう。

竹之内街道です。当時の国道1号線で、難波の宮と飛鳥を結んでいたようです。

付近にはこんな田園風景が広がっています。

詳細は研究者の方にお願いしまして、町内を散策してみましょう。そう広くない地域ですので、歩きでも充分かと思います。ギア付きの自転車があれば最高でしょうね。まずはメインとなる聖徳太子の墓所である叡福寺、東隣が史跡公園となっており駐車スペースも十分にあります。画像を掲示しておきますのでご参考までに。入山料の徴収もありませんし、参拝客も多くはないので、のんびりと想像の世界に浸って下さい。墳墓の横には大きな池があって、多分、古墳の周囲を取り囲む水路の跡ではと思われます。民家が接近していますので、墳墓の外周部は私有地になってしまったかも知れませんね。

聖徳太子の墓所です。叡福寺の境内にあります。

かっては周囲をこうした水路が囲んでいたのではないでしょうか。

太子が仕えた推古天皇の陵墓、最初の女帝だとか。

聖徳太子にとって必要不可欠な人物が推古天皇と遣隋使の小野妹子ではないでしょうか。不思議なことに、太子の墓所からすぐ近くにお二人の墳墓もあります。仲良く眠っておられるようで、この地とは深い関係があったのでしょうか。共に画像をアップしておきます。小野妹子の墓所は西向きに築造されており、派遣された隋の都を望んで眠っているかのようです。高台の丘陵にあって、太子町一帯が傍観できますのでお弁当場所には最適かも知れません。東側には二上山へと続く棚田が残っており、当時のままのような風景が展開されております。

遣隋使として派遣された小野妹子の墓です。中国を向いています。

道の駅太子のすぐ近くには竹ノ内街道と資料館があるのですが、残念ながら資料館は休館でした。公的施設の特徴である、月・火の休館日に気づかなかったのは手落ちでした。現存する竹ノ内街道を若干歩いて見ましたが、往事の面影が今も残っています。道幅が3メートル位でしょうか、曲がりくねった緩やかな登り坂ですが、当時としては最大級の官道だったのでしょうね。峠を越えて飛鳥の都まで歩いて見たいとも思いますが、それは又、次の機会にでも。

道の駅にてお土産に太子みかんを。

2010年02月19日

高取城を訪ねて

山城探訪も趣味の一つなんだが、何カ所か気掛かりな城が存在する。代表的なものは豊後竹田の岡城、但馬の竹田城、そして大和の高取城・・・・・・・・・等々。その一つである高取城をようやく訪ねることが出来た。大和盆地の南端、吉野熊野への入口に当たる高取山の山頂に聳える城(城跡)で、中世の山城ながら今なお立派な石垣が残されている。大半の山城は中世に築城され、近世にはいる前後には消滅するのだが、この城は幕藩体制期にも城郭として使用されたが故に残り得たのではあるまいか。高取藩2万5000石の藩庁であった。580メートル程の高取山の山頂が本丸で、車で登っても結構難儀な坂道である。地方公務員たる当時の武士達はどうして通勤していたのだろうか。

高取城の城趾

一説に寄れば城内に侍屋敷が設けられていたとの話も聞く。但し、標高が低いとはいえ山頂に当たる場所、水や食料はどうしたのか疑問だらけである。城跡には井戸の跡も残っていたが、水脈に達しているとは想像できなかった、多分、湧き水や雨水がたまった程度ではないだろうか。天然の要塞かも知れないが、水と食料が致命傷で長期戦は困難だったろうと思う。後世には山麓におりて城下を形成し、城には守備隊のみを残したと聞くが当然でしょうね。

本丸跡で中央部の石垣が天守閣の土台の跡です。

本丸への入口に当たります。

元々中世の山城は戦闘用の要塞として築城されたもの、防備には強いかもしれないが長期の居住や政務の用には適していない。城郭が戦闘用から藩庁として行政府に変貌するとたちまち無用の長物と化していったのだろう。近世にはいって大半の山城が消滅したのもこの理由に寄るのではなかろうか。山城→平山城→平城・・・・・・・この変遷史が裏付けているようです。幕末まで残った高取城は、非常にまれな例外的存在だったかと思います。

井戸の一つです。幹の右側の穴ですが、極めて小規模です。

この石は何処からどうやって運んだのでしょうか。

当地にも沢山の山城があったようですが、全部といっていいほど形が残っていません。多分、山を削って郭を作り、丸太で防御用の策を巡らした程度の作りだったろうと想像しております。石垣まで組んで、櫓や天守などを作りうる経済力は伴わなかったのではないでしょうか。高取城が例外的なのは、築城は1332年の中世で、南朝方の武将だった越智氏による典型的な山城ですが、以後の城主によって改造工事が実施され続け、幕末まで使用された経過によるものでしょう。近世の当地は細分化されて領有された結果、城郭は建造されなかったようです。

櫓と門があった名残のようです。

それにしても高取藩2万5000石。通常1万石で1万人の人口を養える(食べていける程度)と言われてますが、今風に表現すると人口2万5千人位の町村レベル、城郭の建築は相当な負担だったのではないでしょうか。箱物行政が花盛りですが、昔も今も変わらないようですね。

絶好の城巡り天候でした。和泉ナンバーで来られたおじ様方も

堪能しておられましたね。城好きにはたまらぬロケーションです。

高取城の城趾

一説に寄れば城内に侍屋敷が設けられていたとの話も聞く。但し、標高が低いとはいえ山頂に当たる場所、水や食料はどうしたのか疑問だらけである。城跡には井戸の跡も残っていたが、水脈に達しているとは想像できなかった、多分、湧き水や雨水がたまった程度ではないだろうか。天然の要塞かも知れないが、水と食料が致命傷で長期戦は困難だったろうと思う。後世には山麓におりて城下を形成し、城には守備隊のみを残したと聞くが当然でしょうね。

本丸跡で中央部の石垣が天守閣の土台の跡です。

本丸への入口に当たります。

元々中世の山城は戦闘用の要塞として築城されたもの、防備には強いかもしれないが長期の居住や政務の用には適していない。城郭が戦闘用から藩庁として行政府に変貌するとたちまち無用の長物と化していったのだろう。近世にはいって大半の山城が消滅したのもこの理由に寄るのではなかろうか。山城→平山城→平城・・・・・・・この変遷史が裏付けているようです。幕末まで残った高取城は、非常にまれな例外的存在だったかと思います。

井戸の一つです。幹の右側の穴ですが、極めて小規模です。

この石は何処からどうやって運んだのでしょうか。

当地にも沢山の山城があったようですが、全部といっていいほど形が残っていません。多分、山を削って郭を作り、丸太で防御用の策を巡らした程度の作りだったろうと想像しております。石垣まで組んで、櫓や天守などを作りうる経済力は伴わなかったのではないでしょうか。高取城が例外的なのは、築城は1332年の中世で、南朝方の武将だった越智氏による典型的な山城ですが、以後の城主によって改造工事が実施され続け、幕末まで使用された経過によるものでしょう。近世の当地は細分化されて領有された結果、城郭は建造されなかったようです。

櫓と門があった名残のようです。

それにしても高取藩2万5000石。通常1万石で1万人の人口を養える(食べていける程度)と言われてますが、今風に表現すると人口2万5千人位の町村レベル、城郭の建築は相当な負担だったのではないでしょうか。箱物行政が花盛りですが、昔も今も変わらないようですね。

絶好の城巡り天候でした。和泉ナンバーで来られたおじ様方も

堪能しておられましたね。城好きにはたまらぬロケーションです。

2010年02月18日

酒と城と秀吉と

郷土史講座が開かれていたので覗いて来ました。なんでも当地の城と酒と秀吉との関連を講じるとか、何とも興味深い話です。講師はとある郷土史家、後期高齢者に属する白髪のおじ様かと想像したら何と妙齢のうら若きご婦人でした。ただ知識は半端ではなく、どこでいつの間に習得されたのかと思うほど細部にわたって解説されます。舞台は当地の烏帽子形城、かの楠木正成が築城した7城の一つとも言われております。当時の建築ですので、当然ながら山城で、姫路城的な遺構は全く残っておりません。高野街道沿いにうっそうたる樹林帯の山が聳えているだけです。想像の世界ですが、山を削って郭を作り、木製の柵を並べた要塞ではなかったかと思われます。鎌倉末期から戦国時代頃まで続いたようで、江戸幕藩体制期には当地が細分化されて領有された故か、城郭としては活用されなかったようです。

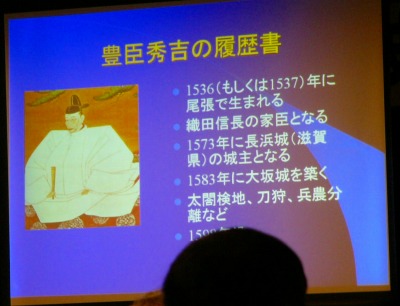

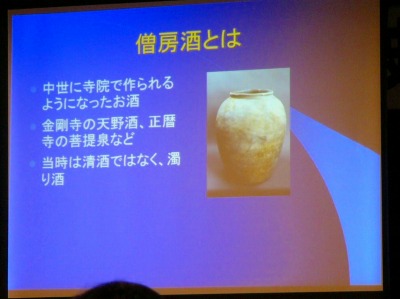

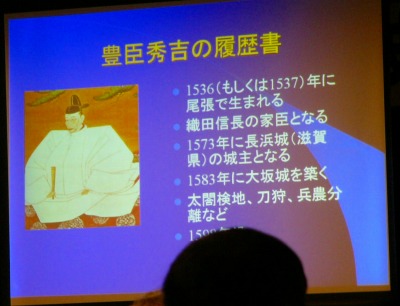

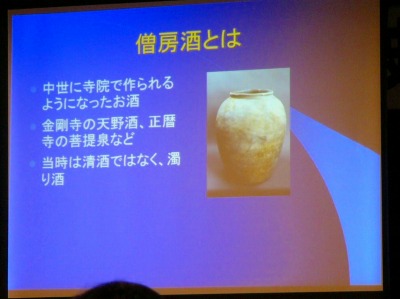

まずは秀吉の出自の探索から。忍者集団からの出身との説も。

もう一点の主人公は天野山金剛寺、今も当地に残る代表的な古刹の一つでもあります。当時のお寺はハイテク産業の固まりでもあったようで、高度な知識や技術を持った知識人(お坊さん)が数多に集結していたようです。醸造技術も伝えられたのか、酒造りも行なわれたようで、天野酒の名声は近世の権力者である織田信長や豊臣秀吉にも伝わり、献上された天野酒への礼状が残っているようです。お寺さんも特産物の献上で保身を図ろうとしたのかも知れませんね。こうしたお酒を「僧房酒」というそうですが、現在は地元の酒造会社により復活され販売されてますので入手は可能です、お好きな方はどうぞ当地まで。

当時はお寺が酒造りの本拠地だったようです。

画像は現在販売中の復刻版、少々甘めだそうです。

さて酒との関係はわかったが、秀吉と城との関係は何ぞや・・・・・・・・当然疑問が出ますよね。無論、中央を制した秀吉が河内の末端まで出向いてくるようなことはあり得ないでしょう。原因は権力闘争にあったようで、中央集権国家を目指す織田・豊臣軍と地方分権独立国家を目指す紀州の各種連合軍との抗争だったようです。覇権を目指す織田・豊臣軍は当然紀州攻めの行動に出るのですが、その一環として当地の烏帽子形城を前線基地として整備するよう命じたようです。だが対抗する紀州軍(根来衆とか雑賀衆とか)は現在の和歌山市周辺が拠点だったので、泉州路が戦場となり、当地の出番は無かったようですね。

秀吉も根来衆や雑賀衆の鉄砲軍団には手こずったようです。

あと関係が深いのは、秀吉の母である大政所の祈願所として観心寺が登場する位でしょうか。中世には楠木正成の登場で歴史の表舞台に飛び出る南河内ですが、近世は上述したように細分化されて領有された故か、際だった特徴なしに近代へとはいっていったようです。その間、天野酒も作られ続けてきたかと思うのですが、歴史の変遷をどのように眺めておったのでしょうか。

昨秋にレポートしたかと思いますが、トモロスで作った杉玉、実はこの天野酒の完成を周知する広告塔でもあったのです。最も、醸造元の杉玉は専門家に依頼されるようで、我々のは商店街の振興策に使用されましたが。ともあれ新酒の仕込みは冬場の寒い季節、多分、今頃は新しいお酒が熟成されつつあるのではないでしょうか。

当地南部の山城です。残念ながら天守や石垣などは残っていません。

まずは秀吉の出自の探索から。忍者集団からの出身との説も。

もう一点の主人公は天野山金剛寺、今も当地に残る代表的な古刹の一つでもあります。当時のお寺はハイテク産業の固まりでもあったようで、高度な知識や技術を持った知識人(お坊さん)が数多に集結していたようです。醸造技術も伝えられたのか、酒造りも行なわれたようで、天野酒の名声は近世の権力者である織田信長や豊臣秀吉にも伝わり、献上された天野酒への礼状が残っているようです。お寺さんも特産物の献上で保身を図ろうとしたのかも知れませんね。こうしたお酒を「僧房酒」というそうですが、現在は地元の酒造会社により復活され販売されてますので入手は可能です、お好きな方はどうぞ当地まで。

当時はお寺が酒造りの本拠地だったようです。

画像は現在販売中の復刻版、少々甘めだそうです。

さて酒との関係はわかったが、秀吉と城との関係は何ぞや・・・・・・・・当然疑問が出ますよね。無論、中央を制した秀吉が河内の末端まで出向いてくるようなことはあり得ないでしょう。原因は権力闘争にあったようで、中央集権国家を目指す織田・豊臣軍と地方分権独立国家を目指す紀州の各種連合軍との抗争だったようです。覇権を目指す織田・豊臣軍は当然紀州攻めの行動に出るのですが、その一環として当地の烏帽子形城を前線基地として整備するよう命じたようです。だが対抗する紀州軍(根来衆とか雑賀衆とか)は現在の和歌山市周辺が拠点だったので、泉州路が戦場となり、当地の出番は無かったようですね。

秀吉も根来衆や雑賀衆の鉄砲軍団には手こずったようです。

あと関係が深いのは、秀吉の母である大政所の祈願所として観心寺が登場する位でしょうか。中世には楠木正成の登場で歴史の表舞台に飛び出る南河内ですが、近世は上述したように細分化されて領有された故か、際だった特徴なしに近代へとはいっていったようです。その間、天野酒も作られ続けてきたかと思うのですが、歴史の変遷をどのように眺めておったのでしょうか。

昨秋にレポートしたかと思いますが、トモロスで作った杉玉、実はこの天野酒の完成を周知する広告塔でもあったのです。最も、醸造元の杉玉は専門家に依頼されるようで、我々のは商店街の振興策に使用されましたが。ともあれ新酒の仕込みは冬場の寒い季節、多分、今頃は新しいお酒が熟成されつつあるのではないでしょうか。

当地南部の山城です。残念ながら天守や石垣などは残っていません。

2010年02月11日

歴史の散歩道

当地は大阪の南東部、金剛山の西山麓にあって凸凹の多い丘陵地ですが、散策には適した場所かと自賛しております。これといった観光地はありませんが、歴史好きな方にとっては想像力を逞しくさせるような格好のフィールドでしょう。古墳時代の遺跡から中世の山城或いは近世の幕藩期の小藩の名残など探索の相手方には不自由しないようです。最近は歴女なる概念が存在するそうですが、何事にせよ女性の方が行動的なのかもしれません。負けてはならじ、と意気込んでる訳ではありませんが、小生も少々真似をしてみましょう。いつもは山城探索が多いのですが、本日は古墳時代の円墳見学に。共同農園からそう遠くない場所に当地でも貴重な円墳が存在します。歴史の教科書に登場するのは大半が前方後円墳ですよね、本日の円墳は前も後ろも円なのです。画像でご覧頂いた方が早いのかな。

前円後円墳の金山古墳です。南丘側から見た北丘。

同じく北丘側から見た南丘です。

全国的に多いのは円墳らしいですが、単純に丸く盛り上げたいわゆる土饅頭形式ではないでしょうか。当地の円墳のように前円後円墳は少ないのではと想像します。当地にも古市古墳群と呼ばれる墳墓の密集地帯が存在しますが、前円後円墳は他になかったように思います。専門的な知識があるわけでもないので詳細な解説は出来ませんが、古墳を訪ね歩くのも結構楽しいものです。藤井寺市から羽曳野市それに太子町から河南町へと墳墓の列が続きます。かって王族達が当地に居住し或いは当地を祖としたものではないかと思われます。17条憲法で著名な聖徳太子も、当地の太子町に墳墓が存在します。叡福寺というお寺さんの中にありますので興味のある方は訪ねて見て下さい。ちなみに直径50メートル位の円墳のようで、母君や后と一緒に眠っておいでのようです。

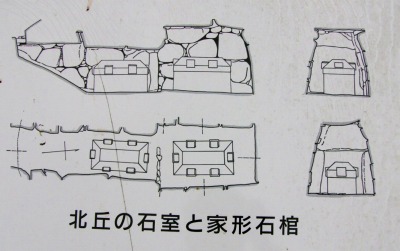

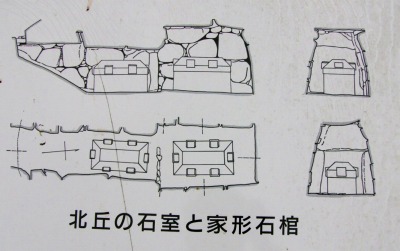

上空から俯瞰すると丁度こんな感じとなります。石棺は北丘に。

さて肝心の前円後円墳ですが、金山古墳と称して国の史跡にも指定されてるようです、ぞれだけ珍しい形式なんでしょう。北円墳に石棺の埋葬があったようですが、今は復旧されて覗けるように整備されています。解説板等もありましたが、どなたが被葬者とは明示がありませんでした。発掘調査でも特定出来なかったのでしょうか。南河内には母なる大河「石川」が流れています。かって、難波の津(現在の大阪市住吉区あたりでしょうか)に上陸した大陸や半島系の人々は石川を小舟で遡って当地に住み着いたのではないでしょうか。元々居住していたと思われる縄文系の人々との対立抗争で優位を治め、勢力圏を拡大していったのは容易に想像できます。出雲民話の国譲りの話などはここらの悲哀物語ではないでしょうか。

北丘の石室への進入路です

お天気も下り坂となってきたようで、昨日までの小春日和がすっかり消え去ってしまいました。さすがにこうした日々には歴女の訪問も無きようで、小生一人が貸し切り状態で堪能させていただきました。同好の士がいないと言うこともたまにはいいものですね。

北丘から眺望した農地。渡来した人々は肥沃な大地に歓喜したのでは。

前円後円墳の金山古墳です。南丘側から見た北丘。

同じく北丘側から見た南丘です。

全国的に多いのは円墳らしいですが、単純に丸く盛り上げたいわゆる土饅頭形式ではないでしょうか。当地の円墳のように前円後円墳は少ないのではと想像します。当地にも古市古墳群と呼ばれる墳墓の密集地帯が存在しますが、前円後円墳は他になかったように思います。専門的な知識があるわけでもないので詳細な解説は出来ませんが、古墳を訪ね歩くのも結構楽しいものです。藤井寺市から羽曳野市それに太子町から河南町へと墳墓の列が続きます。かって王族達が当地に居住し或いは当地を祖としたものではないかと思われます。17条憲法で著名な聖徳太子も、当地の太子町に墳墓が存在します。叡福寺というお寺さんの中にありますので興味のある方は訪ねて見て下さい。ちなみに直径50メートル位の円墳のようで、母君や后と一緒に眠っておいでのようです。

上空から俯瞰すると丁度こんな感じとなります。石棺は北丘に。

さて肝心の前円後円墳ですが、金山古墳と称して国の史跡にも指定されてるようです、ぞれだけ珍しい形式なんでしょう。北円墳に石棺の埋葬があったようですが、今は復旧されて覗けるように整備されています。解説板等もありましたが、どなたが被葬者とは明示がありませんでした。発掘調査でも特定出来なかったのでしょうか。南河内には母なる大河「石川」が流れています。かって、難波の津(現在の大阪市住吉区あたりでしょうか)に上陸した大陸や半島系の人々は石川を小舟で遡って当地に住み着いたのではないでしょうか。元々居住していたと思われる縄文系の人々との対立抗争で優位を治め、勢力圏を拡大していったのは容易に想像できます。出雲民話の国譲りの話などはここらの悲哀物語ではないでしょうか。

北丘の石室への進入路です

お天気も下り坂となってきたようで、昨日までの小春日和がすっかり消え去ってしまいました。さすがにこうした日々には歴女の訪問も無きようで、小生一人が貸し切り状態で堪能させていただきました。同好の士がいないと言うこともたまにはいいものですね。

北丘から眺望した農地。渡来した人々は肥沃な大地に歓喜したのでは。

2010年01月29日

車庫証明と名義変更

車は好きだけど格別な知識やノウハウを持っているわけではない、そんな何処にでもいるような農夫をどう見込まれたのか車の手続き一式を頼まれた。多分、暇そうに見えるので仕事を押しつけろ・・・・・・・・そんな魂胆かもしれない。頼まれ事は知人の車の車庫証明と名義変更の手続きである。大半の場合は車屋さんに依頼するのが常識だろう、まあっ、こちとらも物見高い性格の故、何でも見てやろう何でもやってやろうの精神で引き受けることとした。後でわかったことだが、厳密にはこうした業務は行政書士の職務領域となるようだ。そう言えば昔に、どこかの県で自動車業界と行政書士界とが対立抗争していたようなぼんやりした記憶が残っている。

陸運局の事務所です、和泉ナンバーの車が管轄対象となります。

車検場です、若かりし頃何度もユーザー車検でお世話になりました。

知人の依頼で1回代行するだけだし、業として行うわけでもない・・・・・・・・従って行政書士法違反とはならないだろうとの判断で手続きを始めてみた。まず車庫証明だが、所有者地元の警察署が管轄となる。ポイントは普通車は事前申請、軽自動車は事後報告の相違だろう。つまり名義変更を基準として普通車は事前に取得しておく、軽自動車は変更後に車検証の写を添えて事後報告となることだ。証明書は約一週間程度で交付される。手数料は3000円前後くらいかな。申請書には地図を書き込まねばならないが、ネットから住宅地図をコピーして代用した。車両の設置場所はメジャーで測定した寸法入りの図面が必要です。そう困難な手続きでもないので誰でも簡単に出来ますよ。

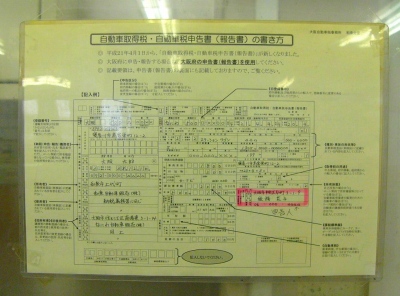

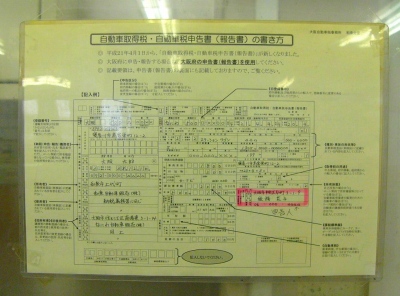

提出書類の記載要領が掲示してあります。見ながら車検証から転記を。

必要事項を所定の場所に書き込んでいくだけです。

やっかいなのは名義変更、普通車と軽自動車各1台だったが、手順はどちらも似たようなもの。ネット情報で必要書類を調べ前もって準備しておくことだ。印鑑証明書、車庫証明書、車検証、委任状、申請書、などが標準的な必要書類。申請書の記載要領は見本が展示してあるので車検証を見ながら転記すればいい。不明な点は担当官に聞くことだ。今回は和泉ナンバーのままだったので車の持ち込みは不要だった。ナンバーが変更となる場合は車を持ち込んで封印を剥がしたり新たに封印したりの作業が必要となってくる。申請書類を書き上げ、窓口でチェックを受けて待つことしばし、新たな車検証は即時交付となった。あと自動車税事務所に回り、申請書を書き込んで提出すれば全てが完了。流れとしてはこんな感じですが、迷ったのは申請書の書き方、サンプルを見ながら車検証から必要項目を確認しながら転写するしかないですね。

軽自動車検査協会です。陸運局から車で5分程度。

中央部の建物が事務所となります。こちらも記載例がそろっています。

軽自動車もほぼ同様の流れとなります。印鑑証明書や車庫証明書の提出が不要など、手続きは若干簡素化されます。違いは管轄の事務所が陸運局ではなく軽自動車検査協会となること、最も当地の場合は何れも堺市内の泉北地域にあり、車で5分程度の至近距離にあります。2箇所回っても、合計2時間程度で完了しました。最初は戸惑いがあるものの、実際に着手してみればどうって事もない手続きです、存分に楽しめました。ただ何回も反復してやるような興味津々たる分野では無さそうです。1回か2回位で留め置いた方が良さそうですね、飽きますよ。

陸運局の事務所です、和泉ナンバーの車が管轄対象となります。

車検場です、若かりし頃何度もユーザー車検でお世話になりました。

知人の依頼で1回代行するだけだし、業として行うわけでもない・・・・・・・・従って行政書士法違反とはならないだろうとの判断で手続きを始めてみた。まず車庫証明だが、所有者地元の警察署が管轄となる。ポイントは普通車は事前申請、軽自動車は事後報告の相違だろう。つまり名義変更を基準として普通車は事前に取得しておく、軽自動車は変更後に車検証の写を添えて事後報告となることだ。証明書は約一週間程度で交付される。手数料は3000円前後くらいかな。申請書には地図を書き込まねばならないが、ネットから住宅地図をコピーして代用した。車両の設置場所はメジャーで測定した寸法入りの図面が必要です。そう困難な手続きでもないので誰でも簡単に出来ますよ。

提出書類の記載要領が掲示してあります。見ながら車検証から転記を。

必要事項を所定の場所に書き込んでいくだけです。

やっかいなのは名義変更、普通車と軽自動車各1台だったが、手順はどちらも似たようなもの。ネット情報で必要書類を調べ前もって準備しておくことだ。印鑑証明書、車庫証明書、車検証、委任状、申請書、などが標準的な必要書類。申請書の記載要領は見本が展示してあるので車検証を見ながら転記すればいい。不明な点は担当官に聞くことだ。今回は和泉ナンバーのままだったので車の持ち込みは不要だった。ナンバーが変更となる場合は車を持ち込んで封印を剥がしたり新たに封印したりの作業が必要となってくる。申請書類を書き上げ、窓口でチェックを受けて待つことしばし、新たな車検証は即時交付となった。あと自動車税事務所に回り、申請書を書き込んで提出すれば全てが完了。流れとしてはこんな感じですが、迷ったのは申請書の書き方、サンプルを見ながら車検証から必要項目を確認しながら転写するしかないですね。

軽自動車検査協会です。陸運局から車で5分程度。

中央部の建物が事務所となります。こちらも記載例がそろっています。

軽自動車もほぼ同様の流れとなります。印鑑証明書や車庫証明書の提出が不要など、手続きは若干簡素化されます。違いは管轄の事務所が陸運局ではなく軽自動車検査協会となること、最も当地の場合は何れも堺市内の泉北地域にあり、車で5分程度の至近距離にあります。2箇所回っても、合計2時間程度で完了しました。最初は戸惑いがあるものの、実際に着手してみればどうって事もない手続きです、存分に楽しめました。ただ何回も反復してやるような興味津々たる分野では無さそうです。1回か2回位で留め置いた方が良さそうですね、飽きますよ。

2010年01月12日

石清水八幡宮を訪ねて

所用がありまして急遽京都まで走らねばならなくなりました。無論、走りに異論はないのですが、ただ所用処理だけで走るのも興ざめです。何でもやってやろう見てやろうの精神ですから、何かと抱き合わせをと思案してましたら、ありましたね。武運長久の神様、石清水八幡宮が国道1号線沿いにあるではないですか。源平合戦の時代からそこはかとなくお出ましになられるお宮さんです。関西というより国内でも有数の神社ではないでしょうか、いわゆる官幣大社であり、平安朝の頃作られたものが変遷を経て現在に至ってるようですね。皇室や朝廷の信仰も厚く、度々行幸も為されたとか。京の都を、北の比叡山延暦寺と南の石清水八幡宮とで守りを固めた模様です。当地ともご縁が深いようで、かの楠公さんのお手植え松が存在するとか聞きましたが発見出来ませんでした。

八幡宮の正門です、一の鳥居とでも表現するのかな。

表参道です。こんな石段が延々と山頂まで続いています。

また武運の神なので清和源氏の面々が氏神として大切に守護したようです。当地には河内源氏の伝統があり、氏神さんは壺井八幡宮となっています。羽曳野市の東南地区にありますが、ここは石清水八幡宮から勧請して建てられたお宮さんのようですね。

いわば本家と分家の関係のようで、当地の人間としては参拝しておかねばならないでしょう。思わぬところでご縁が繋がっていました。歴史小説などを読んでますと、度々登場される神社ですので気にはなっていました。立ち寄るチャンスがなくて、見逃していたのですが所用の発生もいいものです。

応神天皇ともご関係が? ちなみに応神天皇陵は当地の羽曳野市にあります。

八幡宮の本殿です、老若男女の参拝が絶えませんね。

神社の正門前に車を止め、近くの茶店を横目に石段を登り始めます。男山というお山の山頂に鎮座しておられます。大半のかたがケーブルカーで登られるようですが、百姓見習いの身では歩くべきでしょう。だいぶ時間を費やして山頂の本殿に到着、松の内の故か参拝者の多いこと、お祓いを受ける順番待ちで行列が出来ています。無論、破魔矢や各種の参拝グッズ或いはおみくじなどは飛ぶような売れ行きです。巫女さんの魅力もあるのか、相当な売り上げと推察されます。神様を前に不謹慎な発想ですが、宗教法人として全部非課税なのかな。

巫女さんが優美な舞いをご披露なさっています。雅ですな。

何とも俗っぽい話で恐縮です。日頃の地肌が出てるようですね。お賽銭を上げて、健康であることを感謝しておきました。何が無くとも健康さえ確保できれば少々の荒波は乗り越えられます。責任転嫁やぼやきや無駄口などで時間を浪費する事もないでしょう。その為にも歩きの参拝が必要なようですね。さて帰路にはお土産、旅の相場ですね。幸い門前には江戸時代から続いてる老舗の餅屋さんが陣取っておられます。当主が10代目だとか。伝統に裏打ちされた昔ながらの餅(走井餅と言うそうです)を少々戴いて、河内の国へと帰ることにしましょうか。

噂の餅屋さんです。東海道を歩きつめた旅人もここで休息を。

羽二重のような柔らかくて甘いお餅でした。

八幡宮の正門です、一の鳥居とでも表現するのかな。

表参道です。こんな石段が延々と山頂まで続いています。

また武運の神なので清和源氏の面々が氏神として大切に守護したようです。当地には河内源氏の伝統があり、氏神さんは壺井八幡宮となっています。羽曳野市の東南地区にありますが、ここは石清水八幡宮から勧請して建てられたお宮さんのようですね。

いわば本家と分家の関係のようで、当地の人間としては参拝しておかねばならないでしょう。思わぬところでご縁が繋がっていました。歴史小説などを読んでますと、度々登場される神社ですので気にはなっていました。立ち寄るチャンスがなくて、見逃していたのですが所用の発生もいいものです。

応神天皇ともご関係が? ちなみに応神天皇陵は当地の羽曳野市にあります。

八幡宮の本殿です、老若男女の参拝が絶えませんね。

神社の正門前に車を止め、近くの茶店を横目に石段を登り始めます。男山というお山の山頂に鎮座しておられます。大半のかたがケーブルカーで登られるようですが、百姓見習いの身では歩くべきでしょう。だいぶ時間を費やして山頂の本殿に到着、松の内の故か参拝者の多いこと、お祓いを受ける順番待ちで行列が出来ています。無論、破魔矢や各種の参拝グッズ或いはおみくじなどは飛ぶような売れ行きです。巫女さんの魅力もあるのか、相当な売り上げと推察されます。神様を前に不謹慎な発想ですが、宗教法人として全部非課税なのかな。

巫女さんが優美な舞いをご披露なさっています。雅ですな。

何とも俗っぽい話で恐縮です。日頃の地肌が出てるようですね。お賽銭を上げて、健康であることを感謝しておきました。何が無くとも健康さえ確保できれば少々の荒波は乗り越えられます。責任転嫁やぼやきや無駄口などで時間を浪費する事もないでしょう。その為にも歩きの参拝が必要なようですね。さて帰路にはお土産、旅の相場ですね。幸い門前には江戸時代から続いてる老舗の餅屋さんが陣取っておられます。当主が10代目だとか。伝統に裏打ちされた昔ながらの餅(走井餅と言うそうです)を少々戴いて、河内の国へと帰ることにしましょうか。

噂の餅屋さんです。東海道を歩きつめた旅人もここで休息を。

羽二重のような柔らかくて甘いお餅でした。

2010年01月04日

火遊びの開始

当地では小正月の15日が「とんど焼き」の行われる日です。小生の田舎では鬼火と称されていました。地域によって作り方は様々でしょうが、一般的には竹や木で組んだインディアンのテントのような円錐形の櫓を作り、中に燃えやすい藁などの素材を詰めています。15日の早朝にとんどに火を点け、正月の飾り物や書き初めなどを燃やして餅などを焼く民俗的な風習ですね。五穀豊穣・無病息災・家内安全等を祈願するのが実施の目的でもあるようです。さて、「とんど」にはまだ間があるものの、根っからの火遊び好き、少々早いが燃やしましょうかね。幸いにというか、やんごとなくか、方丈庵の解体時に出現したゴミ類がありますし、私宅のシイタケのほだ木も役目を終えています。材料には事欠かないようですね。

強烈な火力です。これならビニールを投入しても大丈夫なようですね。

石油製品がはいると一気に黒っぽい煙が・・・・・・・・・・。

場所は谷間の農園の渋柿の横あたり、高台で見晴らしのいい場所です。反面、風当たりもきついので火遊びには少々以上の注意が要求されます。本日は若干の西風、風下には燃焼物が無いように配置したうえで点火、ライター一発で着火します。ここらは鍛えられた火遊びのキャリアによるものでしょう。最近の若い衆では着火に苦労する方も多いようです。サバイバル技術の一つでもあります、出来るだけ早くマスターしておきましょう。素材が乾燥しているので炎が一気に強くなります。頃合いを見計らって方丈庵周辺から持ち込んだビニールの焼却に。あまり好ましくはないのですが農作業ではビニールの廃棄物が良く出ますので、強烈な火力が得られるときに焼却処分と致します。

白い袋が持ち込んだビニール製品です、結構あります。

燃え始めました。まずは灌木類の小枝から。

こんな火遊びの時は焼き芋や餅焼きは御法度ですね。もっぱら焼却処分のみで走ります。隣接地は放棄地で雑草が枯れてススキが原のようになっています。延焼したら山火事必然ですね。2~3年前でしたか、大分県で野焼きをやっていた地元の方が煙に巻き込まれて何名も亡くなっておられます。当時も想定外の延焼で逃げ場を失われたからかと記憶しますが、火は怖いものですね。反面、火を使うようになって人間の生活は一変したようです。外敵からの防御、食料の調理、暖の確保、一家団欒、各種の加工技術・・・・・・・・・・・・・様々な用途がありますが、最初に火を使い出したのは縄文人でしょうか、それよりも前の先人達でしょうか。

空だけ見てると小春日和みたいですね。風は冷たいです。

大半が燃え尽きて火力も小さくなりました。延焼なしでラッキーです。

最近は火の利用もガスや石油などの地下資源がメインとなっています。だが、本来は薪の活用が原点でしょう。その故か薪の炎は人の心を捉え太古の昔へと誘ってくれるようです。薪ストーブが流行る所以でもありましょうか。高価な薪ストーブにはなかなかご縁がありませんが、田畑で木材を燃やすことで先人達が炎に寄せた熱き心の追体験としゃれこんでおります。

夕暮れが早いですね。まだ4時前ですよ。

強烈な火力です。これならビニールを投入しても大丈夫なようですね。

石油製品がはいると一気に黒っぽい煙が・・・・・・・・・・。

場所は谷間の農園の渋柿の横あたり、高台で見晴らしのいい場所です。反面、風当たりもきついので火遊びには少々以上の注意が要求されます。本日は若干の西風、風下には燃焼物が無いように配置したうえで点火、ライター一発で着火します。ここらは鍛えられた火遊びのキャリアによるものでしょう。最近の若い衆では着火に苦労する方も多いようです。サバイバル技術の一つでもあります、出来るだけ早くマスターしておきましょう。素材が乾燥しているので炎が一気に強くなります。頃合いを見計らって方丈庵周辺から持ち込んだビニールの焼却に。あまり好ましくはないのですが農作業ではビニールの廃棄物が良く出ますので、強烈な火力が得られるときに焼却処分と致します。

白い袋が持ち込んだビニール製品です、結構あります。

燃え始めました。まずは灌木類の小枝から。

こんな火遊びの時は焼き芋や餅焼きは御法度ですね。もっぱら焼却処分のみで走ります。隣接地は放棄地で雑草が枯れてススキが原のようになっています。延焼したら山火事必然ですね。2~3年前でしたか、大分県で野焼きをやっていた地元の方が煙に巻き込まれて何名も亡くなっておられます。当時も想定外の延焼で逃げ場を失われたからかと記憶しますが、火は怖いものですね。反面、火を使うようになって人間の生活は一変したようです。外敵からの防御、食料の調理、暖の確保、一家団欒、各種の加工技術・・・・・・・・・・・・・様々な用途がありますが、最初に火を使い出したのは縄文人でしょうか、それよりも前の先人達でしょうか。

空だけ見てると小春日和みたいですね。風は冷たいです。

大半が燃え尽きて火力も小さくなりました。延焼なしでラッキーです。

最近は火の利用もガスや石油などの地下資源がメインとなっています。だが、本来は薪の活用が原点でしょう。その故か薪の炎は人の心を捉え太古の昔へと誘ってくれるようです。薪ストーブが流行る所以でもありましょうか。高価な薪ストーブにはなかなかご縁がありませんが、田畑で木材を燃やすことで先人達が炎に寄せた熱き心の追体験としゃれこんでおります。

夕暮れが早いですね。まだ4時前ですよ。

2010年01月03日

方丈庵消滅す

先月に何度か方丈庵のことを記述しましたが、大きなトラブルとなってしまいました。年末、鉢物等を畑に持参された地主さんが現況をご覧になって怒っておられるとの情報が寄せられたのです。共同農園は複数の地主さんが絡んでおられて結構広い面積となっています。小生が借用している地主さんの物件は、KさんとUさんと小生の三人が借地人です。借地人代表のKさんのところに連絡がはいったようで、以下、整理していきますが相当なお怒りである模様です。論点は大別すると、(1)事前連絡がなかった

(2)固定資産税がアップする

この2点に絞られるかと思います。後は論点から派生する感情的な問題でしょう。

解体寸前の方丈庵です。内部造作は既に撤去されています。

まず第1点の事前連絡、これはうかつだったとしか言いようがないですね。バンブーハウスの倒壊はご報告しましたが、野小屋としてのバンブーハウスに付いては地主さんも了解しておられました。小生は、ハヤトウリの重量で倒壊したので、その代替品として方丈庵を作る、簡易な野小屋で竹ではなく角材を使用しただけ・・・・・・・・・ソウした認識だったのです。ところが地主さんの思いは、物件の状況から見て倉庫である。つまり恒久的な建築物だから問題だ、貸し付け条件にも違反する・・・・・・・・かような判断のようでした。角材を立ててビニール波板を張り巡らした程度の野小屋が倉庫に該当するとは思えませんが、見解の相違でしょうか。但し、現状の変化について地主さんへの説明や事前了解等の配慮は確かに必要だったでしょうね。我々にそんな気は毛頭ありませんが、農地の所有者の方は借地人に農地を盗られるのでは・・・・・・・・・・そんな不安感を多分にお持ちのようです。

ご覧のように内部には何も残っていません。

周囲の壁面から次々と波板を剥がしていきます。

続いて第2点の固定資産税、賦課根拠となっている地方税法を紐どいてみますと、確かに登記地目や現況によって課税内容は変わるようです。問題は地主さんが心配する雑種地課税、これは一つの畑に地主さんの倉庫と小生の倉庫(と仮定すれば)と2個もあるのなら農地ではなく雑種地との判断も不可能ではありません。課税当局の判断次第でしょうが、もしも雑種地と認定されれば確かに100倍以上もの税負担となるようです。個人的な見解では、地上物件の状況、1筆地の利用状況等からみて、まずは雑種地認定はなかろうと思うのですが、地主さんの不安感は払拭しなければならないでしょうね。鬼より怖い税務署、否、これは自治体ですか。

波板が完全に撤去されました。骨組みのみが残ってますね。

やがて骨組みも撤去されていきました。

そんなこんなで、結局の所、小生が引き下がった方が全てが丸く収まる・・・・・・・・との結論に達しました。答えが出れば行動は早い、朝から活動を始めて夕刻には跡形もなく方丈庵は消滅しました。たまたまUさんも畑に出勤中だったので事情を話し、解体資材は共用の小屋で預かって戴くことに、又、何らかの出番が到来するでしょう。それにしても農地の貸借については様々な問題が発生します。田舎暮らしの達人である今関知良氏がその著書「それでも百姓になりたい」で詳細に体験談を綴っておられます。何度も読み返して知識としては了解していたはずなんですが、実践の場は又別なようですね。興味をお持ちの方はご覧になってみて下さい。

今関知良 「それでも百姓になりたい 脱サラ生活の経済学」

飛鳥新社 1600円+税

方丈庵は完全に消滅しました。

跡地は元の農地へと還っていき

ます。

(2)固定資産税がアップする

この2点に絞られるかと思います。後は論点から派生する感情的な問題でしょう。

解体寸前の方丈庵です。内部造作は既に撤去されています。

まず第1点の事前連絡、これはうかつだったとしか言いようがないですね。バンブーハウスの倒壊はご報告しましたが、野小屋としてのバンブーハウスに付いては地主さんも了解しておられました。小生は、ハヤトウリの重量で倒壊したので、その代替品として方丈庵を作る、簡易な野小屋で竹ではなく角材を使用しただけ・・・・・・・・・ソウした認識だったのです。ところが地主さんの思いは、物件の状況から見て倉庫である。つまり恒久的な建築物だから問題だ、貸し付け条件にも違反する・・・・・・・・かような判断のようでした。角材を立ててビニール波板を張り巡らした程度の野小屋が倉庫に該当するとは思えませんが、見解の相違でしょうか。但し、現状の変化について地主さんへの説明や事前了解等の配慮は確かに必要だったでしょうね。我々にそんな気は毛頭ありませんが、農地の所有者の方は借地人に農地を盗られるのでは・・・・・・・・・・そんな不安感を多分にお持ちのようです。

ご覧のように内部には何も残っていません。

周囲の壁面から次々と波板を剥がしていきます。

続いて第2点の固定資産税、賦課根拠となっている地方税法を紐どいてみますと、確かに登記地目や現況によって課税内容は変わるようです。問題は地主さんが心配する雑種地課税、これは一つの畑に地主さんの倉庫と小生の倉庫(と仮定すれば)と2個もあるのなら農地ではなく雑種地との判断も不可能ではありません。課税当局の判断次第でしょうが、もしも雑種地と認定されれば確かに100倍以上もの税負担となるようです。個人的な見解では、地上物件の状況、1筆地の利用状況等からみて、まずは雑種地認定はなかろうと思うのですが、地主さんの不安感は払拭しなければならないでしょうね。鬼より怖い税務署、否、これは自治体ですか。

波板が完全に撤去されました。骨組みのみが残ってますね。

やがて骨組みも撤去されていきました。

そんなこんなで、結局の所、小生が引き下がった方が全てが丸く収まる・・・・・・・・との結論に達しました。答えが出れば行動は早い、朝から活動を始めて夕刻には跡形もなく方丈庵は消滅しました。たまたまUさんも畑に出勤中だったので事情を話し、解体資材は共用の小屋で預かって戴くことに、又、何らかの出番が到来するでしょう。それにしても農地の貸借については様々な問題が発生します。田舎暮らしの達人である今関知良氏がその著書「それでも百姓になりたい」で詳細に体験談を綴っておられます。何度も読み返して知識としては了解していたはずなんですが、実践の場は又別なようですね。興味をお持ちの方はご覧になってみて下さい。

今関知良 「それでも百姓になりたい 脱サラ生活の経済学」

飛鳥新社 1600円+税

方丈庵は完全に消滅しました。

跡地は元の農地へと還っていき

ます。

2009年12月28日

第2方丈庵の建築-3

あと数日でお正月ですか、世間様は歳末仕事と正月迎えでおお忙しの状態でしょう。こんな時にのんびり畑仕事といえば優雅に見えますが、何、自宅におれば粗大ゴミ扱い・・・・・・・そんな状況ともなれば、畑で某かの役割分担に努めてる方が有意義でしょう。と大義名分を掲げておいて、実は好きな大工仕事のまねごとにはまっております。方丈庵の建築と命名した野小屋作りですが、これが実におもしろい。設計図なんて無しの状態で、現場で想い描きながら材料を集め組み上げていく。想像していた構造が次第に出来あがっていく様は、一寸した創造仕事。大工にならなかったのが悔やまれる程です。昔の農家は自分で家も建築していたとか聞きます。百姓とは100の姓、即ち何種類もの業務をこなしうる全天候型人間を指していたそうです。

外観上は概ね完成です。何とも安っぽい作りではありますが。

前置きはその位にして建築状況をご報告しましょう。柱を立て屋根と外壁を巡らしたのは記述したかと思います。今回は内部の構築ですね。まずもって棚の取り付けから始めます。野小屋程度であればL型金具を使用するのが手っ取り早いでしょう。柱の側面にビスで取り付け、角材を渡して同じくビスで止めていきます。その上に合板を貼り付ければ完成となります。これを左右両サイドに二段組み、棚は非常に便利なアイテムです。そしてKさんにいただいた中古の扉、これも有効活用します。棚と棚との間に渡してネット類の保管場所とします。強度は必要ありませんので条件は十分に満たしておりますね。床は床板を張るほどでもないので、ブロックで湿気防止とします。旧野小屋の資材がそのまま利用できますね。

L型金具と角材を利用して棚の作り付けとします。棚は便利ですね。

金具に角材を渡したところです。合板と荷物の荷重を支えます。

そんなこんなを作業してますと、又々師匠のお出まし、何とも興味津々のようです。不肖の弟子がしょうもない物件を造っていないか、気になって仕方がないようですね。この方、自宅の横に専用の工房を作っておられる程の工事マニア、大概の物は自家製です。道具も殆どがそろっており、農機具の修理など朝飯前、ご近所の噂では昔に機械屋をなさっておられたとか。道理の腕前ですね。方丈庵は画像でご覧頂いたら判明しますが、結構荒っぽい仕様です。農機具の格納用ですので、雨風を防止できればいいかと割り切っております。田舎暮らしの達人になりますと、セルフビルドで数年掛けて自宅を造ってしまうという猛者もおられるようです。それだけの技量があれば、結構楽しく遊べますね。自作のマイホームは大半が木造建築なようで、山を購入して材の伐倒や皮剥ぎから始める、超1級クラスの達人もチラホラだとか。

棚が完成しました。左右両サイドに二段づつの予定です。

話が横道に逸れてしまいましたが、方丈庵はだいぶ片付きまして、一部では道具の搬入も開始しました。雨風にさらせない用具ばかりなので、屋根と外壁があれば収納した方が便利でしょう。最後の難関は扉の問題です。ドラえもんのどこでもドアではないですが、出入りが楽で戸締まり厳重、なおかつ工事が簡易・・・・・・・・そんな扉の取り付け手法はないものか、悩んでしまいますね。木製枠を作ってビニール波板を張りドアとする、こうした手法ではドア自体は簡単に作れますが、本体との接合部がうまく機能し難いようです。ここらをどう調節すべきか、年内で解決を図りたいのですが。

床下は基本的にブロック積みです、湿気防止の対策は必要不可欠。

外観上は概ね完成です。何とも安っぽい作りではありますが。

前置きはその位にして建築状況をご報告しましょう。柱を立て屋根と外壁を巡らしたのは記述したかと思います。今回は内部の構築ですね。まずもって棚の取り付けから始めます。野小屋程度であればL型金具を使用するのが手っ取り早いでしょう。柱の側面にビスで取り付け、角材を渡して同じくビスで止めていきます。その上に合板を貼り付ければ完成となります。これを左右両サイドに二段組み、棚は非常に便利なアイテムです。そしてKさんにいただいた中古の扉、これも有効活用します。棚と棚との間に渡してネット類の保管場所とします。強度は必要ありませんので条件は十分に満たしておりますね。床は床板を張るほどでもないので、ブロックで湿気防止とします。旧野小屋の資材がそのまま利用できますね。

L型金具と角材を利用して棚の作り付けとします。棚は便利ですね。

金具に角材を渡したところです。合板と荷物の荷重を支えます。

そんなこんなを作業してますと、又々師匠のお出まし、何とも興味津々のようです。不肖の弟子がしょうもない物件を造っていないか、気になって仕方がないようですね。この方、自宅の横に専用の工房を作っておられる程の工事マニア、大概の物は自家製です。道具も殆どがそろっており、農機具の修理など朝飯前、ご近所の噂では昔に機械屋をなさっておられたとか。道理の腕前ですね。方丈庵は画像でご覧頂いたら判明しますが、結構荒っぽい仕様です。農機具の格納用ですので、雨風を防止できればいいかと割り切っております。田舎暮らしの達人になりますと、セルフビルドで数年掛けて自宅を造ってしまうという猛者もおられるようです。それだけの技量があれば、結構楽しく遊べますね。自作のマイホームは大半が木造建築なようで、山を購入して材の伐倒や皮剥ぎから始める、超1級クラスの達人もチラホラだとか。

棚が完成しました。左右両サイドに二段づつの予定です。

話が横道に逸れてしまいましたが、方丈庵はだいぶ片付きまして、一部では道具の搬入も開始しました。雨風にさらせない用具ばかりなので、屋根と外壁があれば収納した方が便利でしょう。最後の難関は扉の問題です。ドラえもんのどこでもドアではないですが、出入りが楽で戸締まり厳重、なおかつ工事が簡易・・・・・・・・そんな扉の取り付け手法はないものか、悩んでしまいますね。木製枠を作ってビニール波板を張りドアとする、こうした手法ではドア自体は簡単に作れますが、本体との接合部がうまく機能し難いようです。ここらをどう調節すべきか、年内で解決を図りたいのですが。

床下は基本的にブロック積みです、湿気防止の対策は必要不可欠。

2009年12月24日

第2方丈庵の建築-2

ここ4~5日所用でまとまった時間が取れなかったのだが、ようやく解放されたようだ。朝から気合い充分、仕事に燃えていつものホームセンターへと走る。気掛かりだった方丈庵建築の再開だ。波板や杉の角材や杭に釘など必要資材を買いそろえ、ついでにお店の軽トラまで借用した。長さが2メートルからの資材なので小生の車では少々辛いのだ。90分までならご自由にと言うことで免許証提示のみで借用できた。有り難いシステムである。小物ならマイカーで搬送できるが、建築資材等になると軽トラの重要性を実感する。但し、やはり商用車、車の安定性やドライブフィーリング或いは衝突時の安全性など?の部分も多々存在する。慎重に運転しよう。片道30分あまり、作業時間まで入れて往復でジャストの90分か。

お店から拝借した軽トラ、非常にありがたいシステムです。

どでかい資材がたっぷりとのっかています。マイカーでは困難ですね。

資材の搬送を終え畑に戻るとKさんもご出勤、どうやら年末の大掃除が所望らしく、火遊びしようやの呼び声が。小生も大好きな遊びの一つ、倒壊した野小屋の残骸もたまっているし、早速に整理整頓を。田圃のど真ん中で着火するとあっという間に燃え上がる。乾燥しているのと、竹が主体なので燃えやすいようだ。彼方此方に散らかっている畑のゴミも拾い集めて燃やしていく。師匠のNkさんまでお出ましだ。本来なら小正月の1月15日にとんど焼きをするのが地域の風習、少々早めのとんどとなった。

大好きな火遊びが始まりました。かっての野小屋の残骸です。

畑からはkさんが次々と燃えやすいゴミを、年末の大掃除ですな。

さて懸案の第2方丈庵だが、柱を立て屋根葺きまですんだところ、以後の作業が残っている。本日の予定は周囲の外壁を張っていくこと、無論素材はビニール波板だ。波板を重ね合わせながら、ドリルで小さな穴を空けていく。第1号の時は波板釘をハンマーで直に打ち込んだ、結果、ひび割れがかなりの確率で生じてしまったのだ。苦い体験をベースに、今回は要領をかませる。このとき師匠から貴重な提言が。「ドリルを使うよりもキリを使った方が便利やぞ・・・・・・・・・・・・」。実際に比較すると、確かに電動ドリルよりも手動のキリの方が数段に効率的だ。先にキリで小穴を空けその後電動ドリルで広げる手法が最も効果的というのがわかった。後は金槌で波板釘を打ち込んでいくだけだ。

まずは背後の壁面張りから、垂直には張りやすいですね。

続いて北側壁面を。この時分にはかなり要領を掴んでました。

小雨の中で南側の壁面も張り終えました。

要領さえ掴めばあとは早い。空模様も怪しくなってきたので作業を急ぎ、正面以外の外壁は全部張り終えた。正面は扉をどうするかで少々悩んでいる。Kさんに頂いた木製ドアの中古品があって、これを活用するのが楽なんだが、幅80センチ程度少々狭いのだ。野小屋はご存じのように農用具の保管庫、大きさも形も種々様々な物が格納される。入口は大きい方が利便性は高い。さてこの問題をどう解決するか、扉のつけ方で正面の工事がガラリと変わるので、しばらくは手の付けようがないようだ。内装工事を先にやってしまうか。

お店から拝借した軽トラ、非常にありがたいシステムです。

どでかい資材がたっぷりとのっかています。マイカーでは困難ですね。

資材の搬送を終え畑に戻るとKさんもご出勤、どうやら年末の大掃除が所望らしく、火遊びしようやの呼び声が。小生も大好きな遊びの一つ、倒壊した野小屋の残骸もたまっているし、早速に整理整頓を。田圃のど真ん中で着火するとあっという間に燃え上がる。乾燥しているのと、竹が主体なので燃えやすいようだ。彼方此方に散らかっている畑のゴミも拾い集めて燃やしていく。師匠のNkさんまでお出ましだ。本来なら小正月の1月15日にとんど焼きをするのが地域の風習、少々早めのとんどとなった。

大好きな火遊びが始まりました。かっての野小屋の残骸です。

畑からはkさんが次々と燃えやすいゴミを、年末の大掃除ですな。

さて懸案の第2方丈庵だが、柱を立て屋根葺きまですんだところ、以後の作業が残っている。本日の予定は周囲の外壁を張っていくこと、無論素材はビニール波板だ。波板を重ね合わせながら、ドリルで小さな穴を空けていく。第1号の時は波板釘をハンマーで直に打ち込んだ、結果、ひび割れがかなりの確率で生じてしまったのだ。苦い体験をベースに、今回は要領をかませる。このとき師匠から貴重な提言が。「ドリルを使うよりもキリを使った方が便利やぞ・・・・・・・・・・・・」。実際に比較すると、確かに電動ドリルよりも手動のキリの方が数段に効率的だ。先にキリで小穴を空けその後電動ドリルで広げる手法が最も効果的というのがわかった。後は金槌で波板釘を打ち込んでいくだけだ。

まずは背後の壁面張りから、垂直には張りやすいですね。

続いて北側壁面を。この時分にはかなり要領を掴んでました。

小雨の中で南側の壁面も張り終えました。

要領さえ掴めばあとは早い。空模様も怪しくなってきたので作業を急ぎ、正面以外の外壁は全部張り終えた。正面は扉をどうするかで少々悩んでいる。Kさんに頂いた木製ドアの中古品があって、これを活用するのが楽なんだが、幅80センチ程度少々狭いのだ。野小屋はご存じのように農用具の保管庫、大きさも形も種々様々な物が格納される。入口は大きい方が利便性は高い。さてこの問題をどう解決するか、扉のつけ方で正面の工事がガラリと変わるので、しばらくは手の付けようがないようだ。内装工事を先にやってしまうか。

2009年12月20日

第2方丈庵の建築-1

バンブーハウスが倒壊した話はお伝えしました。結果、事後対策が必要となって再建策を進めております。曰く、第2方丈庵の建築。方丈庵とはかの方丈記を書かれた鴨長明氏に肖ったものです。方丈とはものの本によりますと概ね3メートル四方とか。これよりは若干狭いのですが、似たような床面積と言うこともあって拝借した次第です。第1号は谷間の農園にあり、日々大活躍を致しております。共同農園にも同じような庵を建築して竹林の七賢人的な生活を・・・・・・・・・イヤ違いました。農用具の収納庫を作成しようというものです。ご存じかと思いますが、農的な暮らしには各種の道具や資材や肥料など、自宅には置いとけないような物資が多々あります。雨風避けて農園の近くで保管する必要がありまして、各位が苦労しているところです。

ホームセンターで購入した資材を少しづつ車で搬送しています。

小生の場合もバンブーハウスで保管しておったのですが、震災(?)の被害により壊滅しました。とりあえずシートでカバーしてはいるものの、早急な保管場所の確保が必要です。トラックが無いので少量ずつ車に積み込み、資材を搬送しております。建築要領は第1号で了解しているので、資材さえそろえば建築は早いかと思います。現在のところ、柱を立てて外壁の下準備そして屋根と壁面の波板張りに掛かったところです。順次、画像でご紹介しましょう。百聞は一見にしかずとか申します。くどい文言より1枚の画像ですね。ビジュアルタッチでご理解をお願いしたいと思います。

まずは柱を立てることから。垂直を確保するのが困難です。

梁に相当するような横木を組み込んでいきます。

屋根の垂木に相当する部分も組み込みます。

とりあえず屋根はビニール波板を張りました。雨でも作業が可能ですね。

上記画像のように第一段階として屋根張りまでは終了しました。方丈庵第1号に比較し、やはり相当な早さです。経験とは優れもので、似たような事例には即応できますね。何だか妙な自信も付いてきたようで、皆の衆の分も引き受けましょうかとの冗談まで出る始末。余裕が生まれたようですね。それにしても大工仕事のまねごとは楽しいものです。農作業とは又趣が異なりますが、物を作り上げる創造の喜びという本質は変わらないでしょう。多くの方々にも楽しんでいただきたいものです。組織人として行動しているときは、指揮命令系統の中で部分的な役割分担に甘んじる必要があります。組織を離れフリーランスとなれば、全てを自分で考え自分で組み上げる必要と楽しさが手に入ります。無論、飢え死にする自由とワンセットではありますが。

ナンテンは当地の特産品ですが、冷えて凍えていますね。

インテリアデザイナーなる職業があるようですが、野小屋に装飾は不要です。要は必要資材が格納でき尚使い勝手が良くて部分的には収穫物の保管も可能であること・・・・・・・・こういった機能をいかに合理的に配置するか、想像力と創造力とを要求されますね。スズキが新型アルトを発表したようですが、あの車と発想は同じかと思います。コンパクトな車体に必要充分な機能を詰め込んで安価な価格で提供する・・・・・・・鈴木修氏の面目躍如たる車かと思いますね。我が方丈庵もかくありたいと願っています。

ホームセンターで購入した資材を少しづつ車で搬送しています。

小生の場合もバンブーハウスで保管しておったのですが、震災(?)の被害により壊滅しました。とりあえずシートでカバーしてはいるものの、早急な保管場所の確保が必要です。トラックが無いので少量ずつ車に積み込み、資材を搬送しております。建築要領は第1号で了解しているので、資材さえそろえば建築は早いかと思います。現在のところ、柱を立てて外壁の下準備そして屋根と壁面の波板張りに掛かったところです。順次、画像でご紹介しましょう。百聞は一見にしかずとか申します。くどい文言より1枚の画像ですね。ビジュアルタッチでご理解をお願いしたいと思います。

まずは柱を立てることから。垂直を確保するのが困難です。

梁に相当するような横木を組み込んでいきます。

屋根の垂木に相当する部分も組み込みます。

とりあえず屋根はビニール波板を張りました。雨でも作業が可能ですね。

上記画像のように第一段階として屋根張りまでは終了しました。方丈庵第1号に比較し、やはり相当な早さです。経験とは優れもので、似たような事例には即応できますね。何だか妙な自信も付いてきたようで、皆の衆の分も引き受けましょうかとの冗談まで出る始末。余裕が生まれたようですね。それにしても大工仕事のまねごとは楽しいものです。農作業とは又趣が異なりますが、物を作り上げる創造の喜びという本質は変わらないでしょう。多くの方々にも楽しんでいただきたいものです。組織人として行動しているときは、指揮命令系統の中で部分的な役割分担に甘んじる必要があります。組織を離れフリーランスとなれば、全てを自分で考え自分で組み上げる必要と楽しさが手に入ります。無論、飢え死にする自由とワンセットではありますが。

ナンテンは当地の特産品ですが、冷えて凍えていますね。

インテリアデザイナーなる職業があるようですが、野小屋に装飾は不要です。要は必要資材が格納でき尚使い勝手が良くて部分的には収穫物の保管も可能であること・・・・・・・・こういった機能をいかに合理的に配置するか、想像力と創造力とを要求されますね。スズキが新型アルトを発表したようですが、あの車と発想は同じかと思います。コンパクトな車体に必要充分な機能を詰め込んで安価な価格で提供する・・・・・・・鈴木修氏の面目躍如たる車かと思いますね。我が方丈庵もかくありたいと願っています。

2009年12月17日

キーウイジャム作り

Kさんから大量のキーウィをいただいた。先日の共同果樹園の作業に参加できなかったので、お裾分けにとわざわざ運んで頂いた模様。毎年の事ながらこの時期は新鮮なキーウィを重宝しますね。生食でもいいのだが、これをジャムにするとよく似合うんですね。小生はパン食ではなくご飯党ですが、キーウィジャムがあるときはパン食に一時的に変更することもあります。ジャムの作り方はいたって簡単で、調理が不得手な小生でも充分間に合います。問題は素材の良さと鮮度でしょう。このキーウィは仲間達と一緒になって完全無農薬で栽培しています。日当たり抜群の東向き斜面、毎日地元の名峰金剛山を拝みながら大きくなった物です。さすがに剪定や肥料の投与が少ないので、全体に小ぶりではありますが、ジャムには充分過ぎる内容です。

Kさんからのキーウィのいただきもの。大量なので一部をジャムへ。

先週の作業日には所用で走り回っており、参加が不可能でした。年末のこと故、梅の木の剪定が気掛かりだったのですが、仲間達がやり遂げてくれたものと信じております。正月あけにでももう一度作業日を設定したいですね。2月の開花、6月の収穫・・・・・何れも楽しみな行事です。梅とキーウィとはセットみたいなもので、梅の剪定とキーウィの収穫とが重なります。今年はレモンも豊作なようでNkさんの喜ぶ顔が目に浮かびます。果樹栽培jは時間もかかるし手間暇も大変ですが、収穫の喜びは菜園とは又異なっております。癪に触るのが森の動物たちと一部の頭の黒いシシたち・・・・・・・・・・必要とあらば自分たちでも栽培しろよといいたいのですが、馬の耳に何とやらでしょうね。

皮を剥いてジャム作りの開始です。酸味があってジャムには最適。

さて、具体的にジャム作りに入りましょう。小生の我流ですので、腕の程は不確かですが素材の良さがカバーしてくれるでしょう。要は皮を剥いて切り刻み砂糖と一緒に煮込むだけ、極めて簡単な作業です。最近ですと旧来の石油ストーブをご利用の方もあるかも知れませんが、この熱源を利用するのも一考かと思います。手順は下記に画像を掲載しますので、順次ご覧になって下さい。

切り刻んだキーウィを鍋に入れて煮込みます。

程よく煮込んだら砂糖を投入します。量はお好みで。

最後にすり下ろしたレモン1個を加えます。省略も可能です。

基本的には上記の手順だけ、小生でも出来ると言った点に相違ないと思います。いたって簡単でしょう。いい素材さえあればジャム作りは簡単です。田舎暮らしにはジャム作りに適した環境があります、是非にお楽しみ下さい。防腐剤のような物は全く使用しませんので、作るのは僅かな量です。無くなったら又作れば良いことですから、大量に作る必要はありません。私宅でもせいぜい一週間分程度でしょうか。使用頻度にもよりますが、成果品は下記の画像の如しでほぼ一週間分程度です。頂いたキーウィはまだまだあります。年内にまだ数回は作れそうですね。一番の好物はプラムによるジャム作りではありますが。

完成品です。自然の素材に恵まれるのが田舎暮らしの特権でしょうか。

Kさんからのキーウィのいただきもの。大量なので一部をジャムへ。

先週の作業日には所用で走り回っており、参加が不可能でした。年末のこと故、梅の木の剪定が気掛かりだったのですが、仲間達がやり遂げてくれたものと信じております。正月あけにでももう一度作業日を設定したいですね。2月の開花、6月の収穫・・・・・何れも楽しみな行事です。梅とキーウィとはセットみたいなもので、梅の剪定とキーウィの収穫とが重なります。今年はレモンも豊作なようでNkさんの喜ぶ顔が目に浮かびます。果樹栽培jは時間もかかるし手間暇も大変ですが、収穫の喜びは菜園とは又異なっております。癪に触るのが森の動物たちと一部の頭の黒いシシたち・・・・・・・・・・必要とあらば自分たちでも栽培しろよといいたいのですが、馬の耳に何とやらでしょうね。

皮を剥いてジャム作りの開始です。酸味があってジャムには最適。

さて、具体的にジャム作りに入りましょう。小生の我流ですので、腕の程は不確かですが素材の良さがカバーしてくれるでしょう。要は皮を剥いて切り刻み砂糖と一緒に煮込むだけ、極めて簡単な作業です。最近ですと旧来の石油ストーブをご利用の方もあるかも知れませんが、この熱源を利用するのも一考かと思います。手順は下記に画像を掲載しますので、順次ご覧になって下さい。

切り刻んだキーウィを鍋に入れて煮込みます。

程よく煮込んだら砂糖を投入します。量はお好みで。

最後にすり下ろしたレモン1個を加えます。省略も可能です。

基本的には上記の手順だけ、小生でも出来ると言った点に相違ないと思います。いたって簡単でしょう。いい素材さえあればジャム作りは簡単です。田舎暮らしにはジャム作りに適した環境があります、是非にお楽しみ下さい。防腐剤のような物は全く使用しませんので、作るのは僅かな量です。無くなったら又作れば良いことですから、大量に作る必要はありません。私宅でもせいぜい一週間分程度でしょうか。使用頻度にもよりますが、成果品は下記の画像の如しでほぼ一週間分程度です。頂いたキーウィはまだまだあります。年内にまだ数回は作れそうですね。一番の好物はプラムによるジャム作りではありますが。

完成品です。自然の素材に恵まれるのが田舎暮らしの特権でしょうか。

2009年12月15日

焼き芋屋開業す

季節は師走、寒さがひとしお骨身に堪える時期ですね。こういったときは暖かい物が欲しくなります。熱燗で一杯が最高でしょうが、車や仕事や周囲の事情など飲めない理由は沢山あります。何にも気にせず一息つけるのが焼き芋、たまりませんね。ふかし芋もよろしいが、熱々の石焼き芋には勝る物がないのではなかろうか。老いも若きも手が伸びる、これはケーキやクッキーなどでは、真似の出来ない現象です。特に幼子やご婦人方には大好評のようで、ちょっと間延びしたフレーズ、「いしや~き いも」の声が聞こえると気もそぞろの状態のようです。この焼き芋屋、わが同輩達がチャレンジしています。芋は無論自家製のベニアズマやナルトキントキ、但し収穫量が少ないのでいつまでもってくれるやら。

本日の店番はOmさん、かわいいお客様のようですね。

ついつい計量が甘くなりがちなようですね、無理もないか。

場所は「道の駅かなん」です。12月~3月位の週末に店開きします。早速覗いて見ましょう。本日の当番はOmさんのようです。彼は泉北の居住、朝の6時半に車で家を出て7時過ぎに出勤、1時間強かけて釜を暖めるそうです。8時半のオープンなのでかなり忙しいようですね。焼き芋は100g100円、小ぶりの芋で1個150円~200円位でしょうか。子ども達でも手の届く範囲ですね。おそらく収益面では?でしょうが、子ども達やご婦人方とのふれあいがたまらないようです。Omさんに聞いて見たら、忙しいけど楽しいよとの返事でした。試食に1個いただいて小生もにわか呼び込みに。おいしい焼き芋いかがですか、熱々に焼けていますよ・・・・・・・・・・・不思議と羞恥心もなく大声が出せる。何人かのおばさま方が立ち寄って下さった。有り難い事である。

おっ沢山焼き上がってますね。1個ちょうだいと遠慮無く試食を。

小ぶりな芋で1個150円~200円位です。子どもでも手の届く価格帯に。

売れ筋は9時から11時位と2時から4時位とのこと、やはり昼時はにぶいようだ。天候は寒波がきついほどよく売れるとか、石焼き芋はやはり冬場の商品ですね。ここは道の駅と言うこともあって、各地からのお客様が立ち寄って下さるようです。南河内の地場産芋を賞味していただいて、多少でも当地に関心を持っていただければ有り難い事です。芋が取り持つ縁で、二度三度と当地を巡っていただくと、楠公さんの遺跡や棚田の景観や王族達の旧跡などが待ち受けてくれています。存分に堪能出来るかと思いますので、時間をかけてゆっくりと歩いて頂ければと願います。南河内をウオーキングされる最中に、どこかの畦道で農作業中の我々とも出会うことがあるかも知れませんね。その折にはよろしくどうぞ。

にこやかな笑顔で呼び込みを、店長のOmさんです。

さて石焼き芋に戻りますが、熱源はガスを使っております。ガスで石を暖めて間接的に焼き上げるという手法です。実はこの釜、メンバーの自作でございまして、画像で見られても購入品と変わらぬ出来映えかと思います。人材豊富な集団のこと、大概な物は作り上げてしまいますね。本日は出店しておりませんが、ピザ釜も自作してピザの販売を行うこともあります。無論、素材は南河内の地場産ばかり、地産地消で頑張っておりますので機会がございましたら焼き芋同様ピザの方もご賞味下さい。

来客がひっきりなしです。芋の選択に神経集中、やはりオオサカジンですね。

焼き上がって出番を待っております、楽屋裏のワンショットでした。

本日の店番はOmさん、かわいいお客様のようですね。

ついつい計量が甘くなりがちなようですね、無理もないか。

場所は「道の駅かなん」です。12月~3月位の週末に店開きします。早速覗いて見ましょう。本日の当番はOmさんのようです。彼は泉北の居住、朝の6時半に車で家を出て7時過ぎに出勤、1時間強かけて釜を暖めるそうです。8時半のオープンなのでかなり忙しいようですね。焼き芋は100g100円、小ぶりの芋で1個150円~200円位でしょうか。子ども達でも手の届く範囲ですね。おそらく収益面では?でしょうが、子ども達やご婦人方とのふれあいがたまらないようです。Omさんに聞いて見たら、忙しいけど楽しいよとの返事でした。試食に1個いただいて小生もにわか呼び込みに。おいしい焼き芋いかがですか、熱々に焼けていますよ・・・・・・・・・・・不思議と羞恥心もなく大声が出せる。何人かのおばさま方が立ち寄って下さった。有り難い事である。

おっ沢山焼き上がってますね。1個ちょうだいと遠慮無く試食を。

小ぶりな芋で1個150円~200円位です。子どもでも手の届く価格帯に。

売れ筋は9時から11時位と2時から4時位とのこと、やはり昼時はにぶいようだ。天候は寒波がきついほどよく売れるとか、石焼き芋はやはり冬場の商品ですね。ここは道の駅と言うこともあって、各地からのお客様が立ち寄って下さるようです。南河内の地場産芋を賞味していただいて、多少でも当地に関心を持っていただければ有り難い事です。芋が取り持つ縁で、二度三度と当地を巡っていただくと、楠公さんの遺跡や棚田の景観や王族達の旧跡などが待ち受けてくれています。存分に堪能出来るかと思いますので、時間をかけてゆっくりと歩いて頂ければと願います。南河内をウオーキングされる最中に、どこかの畦道で農作業中の我々とも出会うことがあるかも知れませんね。その折にはよろしくどうぞ。

にこやかな笑顔で呼び込みを、店長のOmさんです。

さて石焼き芋に戻りますが、熱源はガスを使っております。ガスで石を暖めて間接的に焼き上げるという手法です。実はこの釜、メンバーの自作でございまして、画像で見られても購入品と変わらぬ出来映えかと思います。人材豊富な集団のこと、大概な物は作り上げてしまいますね。本日は出店しておりませんが、ピザ釜も自作してピザの販売を行うこともあります。無論、素材は南河内の地場産ばかり、地産地消で頑張っておりますので機会がございましたら焼き芋同様ピザの方もご賞味下さい。

来客がひっきりなしです。芋の選択に神経集中、やはりオオサカジンですね。

焼き上がって出番を待っております、楽屋裏のワンショットでした。

2009年12月09日

大阪モーターショウ

2年単位のモーターショウが開かれています。東京を筆頭に各地をまわるようですが、大阪会場を覗いて見ました。小生もご多分に漏れず、大の車好き。最も世間様で流行っているような、末はベンツかBMかというような趣向には全く関心がありません。小生が好きなのは俗に言うところの4ナンバー車、いわゆる働く車ですね。幼子がクレーン車や消防車のオモチャを喜んでるような心境と同じようです。今、最もペットとしたいのが四駆の軽自動車いわゆる軽トラと称するタイプです。山仕事、野良仕事にとってこれほど強力な助っ人はないでしょうね。会場にはいってびっくりしたのが下記の画像です。コンパニオンのお姉さんもビキニスタイルではなく迷彩服のご様子。自衛隊も予算削減でオフロード車の販売というサイドビジネス(中国軍では常識らしいですが)を始められたのか、とも思いましたがこれは勘違いのようでした。イメージアップのPR活動のようです。

山仕事には最適な車?・・・・・・・・重いのと大きいのが難点か。

現場へのボランティア搬送用には打って付けかも。定員10名だそうです。

さてお好みの軽トラはあるのか、ありましたね、ホンダブースにアクティ君が鎮座してはります。ブログをさっと眺めて敏感な方は気づかれたと思いますが、画像がホンダ車ばかりですよね。そうなんです、ホンダという巨大組織には大きな関心はないのですが、創立者で破天荒な技術者人生をおくられた本田宗一郎氏という人物には甚く興味がありまして、結果的にエンジンで動く物はホンダ製となりがちですね。無論、愛車もホンダの車です。さてこのアクティ君、5速ミッションの二輪駆動でした。ホンダはあまり四駆に強いとは言い難く、四駆車を好む方は他社車を選択するようです。触りまくってみましたが、室内は想像よりは広いですね。無論、乗用車のようには行きませんが、作業用としては充分でしょう。気になったのが車台下の駆動部分等が雑然としていること、林道や農道は整備されてない所が大半です。床下がすっきりしてないと、接触しますよね。改善を望みたい箇所です。

ペットとしては最適な軽トラです。これお目当ての方も多いようでして。

床下がもう一つすっきりしませんね。林道ではこすりそうです。

やはりトレンドとなっているのは、ハイブリッド車と電気自動車のようです。ハイブリッドはトヨタとホンダが熾烈な競争をしてますが、販売数量は圧倒的にプリウスが多いようです。ただインサイトの出現で対抗価格を設定した結果、収益面では辛いようですね。電気自動車はこれからの車、但しバッテリーの高さがネックでしょうか。そして気になるのが電気の製造コスト。電気自動車はエコカー、環境対策車として評価が高いようですが、車がガソリン車から電気自動車に移行した時、電気の供給能力は伴うのだろうか。水力発電・・・ほぼ限界、火力発電・・・・石炭無し、重油も枯渇?、原子力発電・・・・原発アレルギー、風力・潮力等・・・供給力弱し、こうして考えると社会が負担すべき電気自動車のトータルコストは相当に高くつくようですが、旨い解決法があるのでしょうか。

都市交通の花形となるか、2名用の電気自動車。

国内交通をどうやって運用するのか、大きな課題です。基本は公共交通機関でしょうが、私的な移動手段として車の果たす役割はまだまだ大きいようですね。方向性としては「エネルギーをあまり消費しない物」「専有面積が小さい物」この二点が基本かと思います。車だとコンパクトで燃費のいいもの、この一言に集約されるでしょう。もっと突き詰めればバイクの活用となってきます。ここでもおもしろい物を発見しました。電気スクーターと110ccのスーパーカブです。ガソリンスクーターは超人気のようですが、これを家庭の電源から充電して走行できるようにした電動スクーターです。短距離移動用としては最適ではないでしょうか。スーパーカブは世界的な名車、かの本田宗一郎氏の独創的な作品です。エンジンが50ccで非力だったのが難点、これが110ccとなれば充分過ぎる位の能力となります。農山村部では一寸した運搬手段としても使えそうです。

世界の名車ですね。110ccとなれば農林業にも使えそう。

家庭で充電可能な電動式スクーターです。

次の時代の交通手段はどうあるべきか、メーカーサイドの提案も結構ですが、ユーザーの意識も変わっていかないと交通体系がまかないきれなくなりそうです。趣味性からは離れますが、エネルギー政策との調和を図りつつ、妥当性を持った車社会を作り上げたいものですね。

山仕事には最適な車?・・・・・・・・重いのと大きいのが難点か。

現場へのボランティア搬送用には打って付けかも。定員10名だそうです。

さてお好みの軽トラはあるのか、ありましたね、ホンダブースにアクティ君が鎮座してはります。ブログをさっと眺めて敏感な方は気づかれたと思いますが、画像がホンダ車ばかりですよね。そうなんです、ホンダという巨大組織には大きな関心はないのですが、創立者で破天荒な技術者人生をおくられた本田宗一郎氏という人物には甚く興味がありまして、結果的にエンジンで動く物はホンダ製となりがちですね。無論、愛車もホンダの車です。さてこのアクティ君、5速ミッションの二輪駆動でした。ホンダはあまり四駆に強いとは言い難く、四駆車を好む方は他社車を選択するようです。触りまくってみましたが、室内は想像よりは広いですね。無論、乗用車のようには行きませんが、作業用としては充分でしょう。気になったのが車台下の駆動部分等が雑然としていること、林道や農道は整備されてない所が大半です。床下がすっきりしてないと、接触しますよね。改善を望みたい箇所です。

ペットとしては最適な軽トラです。これお目当ての方も多いようでして。

床下がもう一つすっきりしませんね。林道ではこすりそうです。

やはりトレンドとなっているのは、ハイブリッド車と電気自動車のようです。ハイブリッドはトヨタとホンダが熾烈な競争をしてますが、販売数量は圧倒的にプリウスが多いようです。ただインサイトの出現で対抗価格を設定した結果、収益面では辛いようですね。電気自動車はこれからの車、但しバッテリーの高さがネックでしょうか。そして気になるのが電気の製造コスト。電気自動車はエコカー、環境対策車として評価が高いようですが、車がガソリン車から電気自動車に移行した時、電気の供給能力は伴うのだろうか。水力発電・・・ほぼ限界、火力発電・・・・石炭無し、重油も枯渇?、原子力発電・・・・原発アレルギー、風力・潮力等・・・供給力弱し、こうして考えると社会が負担すべき電気自動車のトータルコストは相当に高くつくようですが、旨い解決法があるのでしょうか。

都市交通の花形となるか、2名用の電気自動車。

国内交通をどうやって運用するのか、大きな課題です。基本は公共交通機関でしょうが、私的な移動手段として車の果たす役割はまだまだ大きいようですね。方向性としては「エネルギーをあまり消費しない物」「専有面積が小さい物」この二点が基本かと思います。車だとコンパクトで燃費のいいもの、この一言に集約されるでしょう。もっと突き詰めればバイクの活用となってきます。ここでもおもしろい物を発見しました。電気スクーターと110ccのスーパーカブです。ガソリンスクーターは超人気のようですが、これを家庭の電源から充電して走行できるようにした電動スクーターです。短距離移動用としては最適ではないでしょうか。スーパーカブは世界的な名車、かの本田宗一郎氏の独創的な作品です。エンジンが50ccで非力だったのが難点、これが110ccとなれば充分過ぎる位の能力となります。農山村部では一寸した運搬手段としても使えそうです。

世界の名車ですね。110ccとなれば農林業にも使えそう。

家庭で充電可能な電動式スクーターです。

次の時代の交通手段はどうあるべきか、メーカーサイドの提案も結構ですが、ユーザーの意識も変わっていかないと交通体系がまかないきれなくなりそうです。趣味性からは離れますが、エネルギー政策との調和を図りつつ、妥当性を持った車社会を作り上げたいものですね。

2009年12月05日

眼科医訪問記

全くもってうん十年ぶりに眼科医の門を叩くことに、中学校時代からのご無沙汰でしょうか。そう言う意味ではありがたい半生かと思います。突然目が見えにくくなったことはお知らせしましたが、正直、モニターの字が霞んで判別不能な状態でした。とてもじゃないですが記事など書けようはずもなくお休みさせていただきました。恐らく雑菌の侵入で炎症を起こしたのではとの予測は見事に当てはまりました。スタッフの問診や検査或いはドクターの診察を総合して判断された結果は、いわゆる結膜炎。俗に言う子どもの病気ですが、この歳で該当するとは想像だにしませんでしたね。原因は感染か汚れかと思います。多分手洗い不足の状態で目をこすったり、場合によっては他人様からいただいたり・・・・・・・・・の結果でしょう。何れにしても我が身が引き起こしたこと、反省することしきりです。

眼科医院付近からは見事な山脈が遠望できます。

お立ち寄りの皆様にもご迷惑をおかけしました。毎日ブログを開いて頂いて、ことわりの文言など見たくもないですよね。おかげさまで次第に見えるようになってきています。感染力があるようですから、家族や他人様に影響を及ぼさないような配慮が必要ですね。ネットでは感染しないと思いますのでご心配なく。毎日を健康で暮らせることのありがたさ、普段はあまり意識することはないのですが、体調を崩しますと実感しますね。目が見えない或いは見えにくいというのがどんなに苦痛な事か。点字ブロックなど大切にしなければと再認識した次第です。

晩秋から初冬にはいって黄葉も最後のようですね。

それにしても最近の眼科医院の凄いこと。診察室には視力検査表の紙が貼ってある・・・・程度の想像でしたが、何のその。室内は電子機器ばかりです。恐らくLANケーブルでネット化されてるようで、各種の情報が全てドクター前のモニターに集結されてます。検査した目はモニター上でグラフィックとして視覚化され、患者にも一目でわかるようになっています。ここは個人病院ですが、スタッフが20名程度、患者さんが推定で1日100名以上とか思えます。ものすごい繁盛ぶりで、やはり高齢者が多いようですね。隣り合わせたご婦人としゃべってましたら明日が手術とか、白内障のようです。最近は日帰り手術がウリのようで、短時間で済むのがありがたいですね。

目がみえないとこうした風景も無縁のもの、大事にしたいですね。

どうやら薬効があったのか、少しづつ目がましになってきました。本日より又ボチボチと駄文を書き綴ってまいりたいと思います。お暇な折りにお気軽にお立ち寄り下さい。たいした中身はありませんが、大阪南東部のローカルな話に多少でも興味を持って楽しんで頂きましたら幸いです。

眼科医院付近からは見事な山脈が遠望できます。

お立ち寄りの皆様にもご迷惑をおかけしました。毎日ブログを開いて頂いて、ことわりの文言など見たくもないですよね。おかげさまで次第に見えるようになってきています。感染力があるようですから、家族や他人様に影響を及ぼさないような配慮が必要ですね。ネットでは感染しないと思いますのでご心配なく。毎日を健康で暮らせることのありがたさ、普段はあまり意識することはないのですが、体調を崩しますと実感しますね。目が見えない或いは見えにくいというのがどんなに苦痛な事か。点字ブロックなど大切にしなければと再認識した次第です。

晩秋から初冬にはいって黄葉も最後のようですね。

それにしても最近の眼科医院の凄いこと。診察室には視力検査表の紙が貼ってある・・・・程度の想像でしたが、何のその。室内は電子機器ばかりです。恐らくLANケーブルでネット化されてるようで、各種の情報が全てドクター前のモニターに集結されてます。検査した目はモニター上でグラフィックとして視覚化され、患者にも一目でわかるようになっています。ここは個人病院ですが、スタッフが20名程度、患者さんが推定で1日100名以上とか思えます。ものすごい繁盛ぶりで、やはり高齢者が多いようですね。隣り合わせたご婦人としゃべってましたら明日が手術とか、白内障のようです。最近は日帰り手術がウリのようで、短時間で済むのがありがたいですね。

目がみえないとこうした風景も無縁のもの、大事にしたいですね。

どうやら薬効があったのか、少しづつ目がましになってきました。本日より又ボチボチと駄文を書き綴ってまいりたいと思います。お暇な折りにお気軽にお立ち寄り下さい。たいした中身はありませんが、大阪南東部のローカルな話に多少でも興味を持って楽しんで頂きましたら幸いです。

2009年11月30日

最後の干し柿

いよいよ師走ですね、柿のシーズンも終了のようです。谷間の農園に残っていた最後の渋柿、これも2年ほど前にブッシュから救出した果樹木ですが、晩生の渋柿品種のようです。まだ固そうな実がたくさん付いてくれています。地主のばあさまも収穫予定は無さそうなので、頂いて干し柿に致しましょう。このまま放置してもカラスのエサ位が関の山でしょうから。聞くところによれば、地域によっては収穫出来ずに放置された柿の実を狙って、猿や熊などが出没しているとか。この地でも数年前に離れざるの1匹がうろついていたのを目撃しています。人間にとっては利用価値のない放置柿かも知れませんが、彼ら野生の動物にとっては美味しくて安全な食料庫ともなるようです。新たな被害を誘引する素材とも成りかねませんね。

晩生の渋柿を収穫しました、品種は不明ですが小ぶりな柿です。

高枝鋏で刈り取って、収穫出来た物だけで袋に2~3杯あります。鋏が届かないのは放置せざるを得ないようです。思えばこの樹も数年前まではひどい状態でした。ご多分に漏れずツル性の植物に覆われ、樹冠まで真っ黒な藪状に成っていたのです。当然太陽光線が当たらず。柿の実も殆ど実っていませんでした。茨のトゲなどを切り開き、ツルは鋸と鉈で切断し、木登りして刈り取っていったのです。柿の木はひどくもろいので、木登りは最善の注意が必要です。下手に体重を掛けると枝毎落下する危険性があります。Kさんには3本足の梯子を購入したらと勧められましたが、梯子が使えるような場所ではないのです。3点確保の原理を応用しながら、慎重に処理しました。昨年からはおかげさまで柿の実も少しずつ復旧しています。

昨年からこんな感じで実を付けだしてくれました。ありがたや。

急な斜面で、左下は崖になっています。

干し柿作りは皮を剥いて吊して干すだけと単純に考えていたのですが、柿産地の橋本市へ出向いたとき、作り方を教わってきました。何でも皮を剥いた渋柿を瞬間的に熱湯にとおし、その後焼酎を霧吹きでかけるそうです。こうして干すと美味しい干し柿が作れるのだとか。そんなノウハウを教わっていたのに、いざ実践の段階ではコロリと忘れていました。結局、やったのは従来通りの手法で、いつもと同じように物干しにぶら下がっています。救いは前回よりも寒暖の差が大きくなってる事でしょうか。

干し柿が出来ました。熱湯と焼酎は忘れましたが・・・・・・・・。

四郷の里も干し上がって出荷の時期を迎えてるかも知れませんね。正月用が大半でしょうから、年末商戦には店頭にないと勝負になりませんよね。それにしても最近は柿のような自然の甘味を使用する方が少なくなったようです。店頭に出向けば、手間いらずの美味しいものが即座に入手できます。柿のように、一手間、二手間、必要な食品は敬遠されるのでしょうか。自然界が恵んでくれる健康食品を大事にしたいものです。怪しげな添加物等は一切含まれていません、安心で安全な食品かと思いますし、何よりも国産で自給可能な果物でしょう。古いことわざに、「柿が赤くなれば医者が青くなる」という言葉があります。豊富なビタミンやミネラルが人の体を健康体にすることの比喩として使われたようです。先人達の智慧は大事に継承したいものですね。

見事な柿でしょう、すぐさまガブリといきたい位ですね。但しまだ渋柿です。

晩生の渋柿を収穫しました、品種は不明ですが小ぶりな柿です。

高枝鋏で刈り取って、収穫出来た物だけで袋に2~3杯あります。鋏が届かないのは放置せざるを得ないようです。思えばこの樹も数年前まではひどい状態でした。ご多分に漏れずツル性の植物に覆われ、樹冠まで真っ黒な藪状に成っていたのです。当然太陽光線が当たらず。柿の実も殆ど実っていませんでした。茨のトゲなどを切り開き、ツルは鋸と鉈で切断し、木登りして刈り取っていったのです。柿の木はひどくもろいので、木登りは最善の注意が必要です。下手に体重を掛けると枝毎落下する危険性があります。Kさんには3本足の梯子を購入したらと勧められましたが、梯子が使えるような場所ではないのです。3点確保の原理を応用しながら、慎重に処理しました。昨年からはおかげさまで柿の実も少しずつ復旧しています。

昨年からこんな感じで実を付けだしてくれました。ありがたや。

急な斜面で、左下は崖になっています。

干し柿作りは皮を剥いて吊して干すだけと単純に考えていたのですが、柿産地の橋本市へ出向いたとき、作り方を教わってきました。何でも皮を剥いた渋柿を瞬間的に熱湯にとおし、その後焼酎を霧吹きでかけるそうです。こうして干すと美味しい干し柿が作れるのだとか。そんなノウハウを教わっていたのに、いざ実践の段階ではコロリと忘れていました。結局、やったのは従来通りの手法で、いつもと同じように物干しにぶら下がっています。救いは前回よりも寒暖の差が大きくなってる事でしょうか。

干し柿が出来ました。熱湯と焼酎は忘れましたが・・・・・・・・。

四郷の里も干し上がって出荷の時期を迎えてるかも知れませんね。正月用が大半でしょうから、年末商戦には店頭にないと勝負になりませんよね。それにしても最近は柿のような自然の甘味を使用する方が少なくなったようです。店頭に出向けば、手間いらずの美味しいものが即座に入手できます。柿のように、一手間、二手間、必要な食品は敬遠されるのでしょうか。自然界が恵んでくれる健康食品を大事にしたいものです。怪しげな添加物等は一切含まれていません、安心で安全な食品かと思いますし、何よりも国産で自給可能な果物でしょう。古いことわざに、「柿が赤くなれば医者が青くなる」という言葉があります。豊富なビタミンやミネラルが人の体を健康体にすることの比喩として使われたようです。先人達の智慧は大事に継承したいものですね。

見事な柿でしょう、すぐさまガブリといきたい位ですね。但しまだ渋柿です。

2009年11月28日

穴場が近くに

中学生の頃、カール・ヘルマン・ブッセと遭遇された方は多いのではなかろうか。例の上田敏訳のポエムで著名な詩人で、本国のドイツよりも我が国で知られた人物である。

山のあなたの空遠く

「幸」住むと人のいふ。

噫、われひとと尋とめゆきて、

涙さしぐみ、かへりきぬ。

山のあなたになほ遠く

「幸」住むと人のいふ。

フレーズを眺めていると、なんだかチルチルとミチルの青い鳥を連想するようで、思わず苦笑させられる。最も中学生の頃は前段の文言に惹かれていたのだが・・・・・・・・・・・・・・・・・。つい最近、これと似たような事例に遭遇してしまった。紅葉の話が続くがご容赦頂きたい。

つい身近にみごとな紅葉の世界が広がっていました。

ケヤキでしょうか ? 黄葉が青空に映えますね。

今がシーズンと当地の紅葉名所を訪ね歩いているが、私宅の身近に穴場が存在したのだ。駄犬の散歩で毎日歩いてるのだが、早朝と夜半が多いので気づかなかったようだ。近くの丘の上に小さな水源地があるのだが、その周囲が見事な紅葉ぶりである。山の神に指摘されて10分ほど歩き撮影に出かけた。ご近所の方々も犬の散歩がメインで紅葉見物は殆どなさそうだ。小生と同じで、身近なもの程その価値に気づかないのかも知れない。

こちらもみごとな黄葉ですね。

樹種は不明ですが、紅葉の絨毯のような・・・・・・

高台だけあって周囲の展望は一望の下である。金剛山を筆頭に岩湧山や市街地の住宅街、遠く堺市の高層ビル群まで遠望できる。あまり訪問したこともない場所なので、物珍しく雑木林の中に入り込んでみる。クヌギやナラノ木の合間に楓が何本かあるのだが、真っ赤な色彩となって今を盛りと花々が咲き誇っているかのような雰囲気である。これなら、あちこち訪ね歩く必要もなかったようだ。冒頭のフレーズではないが、山のあなたの空遠くに幸いがあるように思い込んでしまうらしい。身勝手な存在というか、洞察力と想像力の欠如に赤面せざるを得ないようだ。

丘の上だけあって国土地理院の三角点が存在しました。

紅葉と黄葉のコラボレーションかな。

山のあなたの空遠く

「幸」住むと人のいふ。

噫、われひとと尋とめゆきて、

涙さしぐみ、かへりきぬ。

山のあなたになほ遠く

「幸」住むと人のいふ。

フレーズを眺めていると、なんだかチルチルとミチルの青い鳥を連想するようで、思わず苦笑させられる。最も中学生の頃は前段の文言に惹かれていたのだが・・・・・・・・・・・・・・・・・。つい最近、これと似たような事例に遭遇してしまった。紅葉の話が続くがご容赦頂きたい。

つい身近にみごとな紅葉の世界が広がっていました。

ケヤキでしょうか ? 黄葉が青空に映えますね。

今がシーズンと当地の紅葉名所を訪ね歩いているが、私宅の身近に穴場が存在したのだ。駄犬の散歩で毎日歩いてるのだが、早朝と夜半が多いので気づかなかったようだ。近くの丘の上に小さな水源地があるのだが、その周囲が見事な紅葉ぶりである。山の神に指摘されて10分ほど歩き撮影に出かけた。ご近所の方々も犬の散歩がメインで紅葉見物は殆どなさそうだ。小生と同じで、身近なもの程その価値に気づかないのかも知れない。

こちらもみごとな黄葉ですね。

樹種は不明ですが、紅葉の絨毯のような・・・・・・

高台だけあって周囲の展望は一望の下である。金剛山を筆頭に岩湧山や市街地の住宅街、遠く堺市の高層ビル群まで遠望できる。あまり訪問したこともない場所なので、物珍しく雑木林の中に入り込んでみる。クヌギやナラノ木の合間に楓が何本かあるのだが、真っ赤な色彩となって今を盛りと花々が咲き誇っているかのような雰囲気である。これなら、あちこち訪ね歩く必要もなかったようだ。冒頭のフレーズではないが、山のあなたの空遠くに幸いがあるように思い込んでしまうらしい。身勝手な存在というか、洞察力と想像力の欠如に赤面せざるを得ないようだ。

丘の上だけあって国土地理院の三角点が存在しました。

紅葉と黄葉のコラボレーションかな。

2009年11月27日

延命寺の紅葉

弘川寺の紅葉訪問とは打って変わり、朝から快晴の天候に恵まれました。これが幸いだったのか、時期的にタイミングが良かったのか、延命寺は燃えるような紅葉の盛りでした。訪問者も多く彼方此方でお弁当が広げられています。丁度昼時、真っ赤な紅葉に包まれた弁当は又格別な味なんでしょうね。ご相伴に預かりたい位です。ここは寺内よりも裏山の方が紅葉の名所です。府立公園ともなってるようで、遊歩道も整備され、ゆるやかなスロープで丘の上へと誘導されます。歩道の両サイドは全山真っ赤、まさに紅葉のための裏山とも言えるかも知れませんね。さすがにカメラマンが多く、中には巨大な望遠レンズを備えた方も、モミジの葉をどアップで撮影してるんでしょうか。

延命寺の裏山は全山が真っ赤な紅葉です。

おっ 同業者がビジネス中のようですね。超特大な望遠のようです。

あまりにも紅葉がきれいなので撮影がはかどりません。呆然と佇むしか為す術がないようです。それでも気を取り直して、少しづつ撮影したものをご紹介しましょう。撮影技術がないので、単なる記録写真に過ぎませんが、紅葉のすばらしさは伝わるかと思います。余計な説明よりも画像のアップの方が説得力があるようですね。中央部に池があって蓮の花が素晴らしい所ですが、さすがに今は枯れています。その池を巡って回廊状に遊歩道があります。三々五々、人々が散策しながらレンズを向けておられます。こうした環境におかれると皆が芸術家風に染められてしまうようですね。携帯電話でも撮っておられるので、ご家族にでも報告される模様ですね。

延命寺の本堂です。前庭も素敵ですね。

蓮池です。花は7月頃の開花ですね。

このお寺さんは真言宗に所属されるようで、何でも弘法大師が京へ上られる折の定宿だったとか。お大師さんは、高野山を早朝に出発されて、夕刻当時に来訪され一泊して翌朝は奈良へ向かわれたそうです。高野山から当寺まではかなりの距離となります。小生なら多分一泊目は和歌山の橋本市あたり(20キロ位手前です)でしょう。弘法大師は相当な健脚だったようですね。歩き続けて三日か四日位で京都へ到着されてたようです。

遊歩道を登り始める訪問者、声も出ないようです。

表現のしようがありませんね、呆然と佇んでしまいます。

ついでに触れておきますと、橋本市には慈尊院というお寺さんがあります。ここは讃岐の国から来訪された弘法大師のお母さんが住まわれたお寺で、お大師さんは週に2~3回母君に会うために山を下りられたそうです。当時は女人禁制の高野山、お大師さんが山を下りられるしか方法が無かったようですね。此路は町石道と言って現在も残されています。名前のとおりで、1丁(約100メートル強)毎に石の標識が立っており、高野山への道標となっています。小生も歩いたことがありますが、優に半日以上はかかりますよ。道幅1メートル位で車は走行不能ですから、お天気の良い日にのんびりと歩かれては如何でしょうか。

遊歩道の周辺は全山がこんな感じですよ。

例えコンビニ弁当でも、ここなら最高のご馳走でしょう。

さてこの弘法大師にゆかりの深い延命寺、紅葉の見頃は今頃です。この週末ぐらいは最適かと思います。お弁当持参でご家族でお楽しみ下さい。附近では地産の野菜や果物などの販売もあります。もう一ヶ所の古刹である観心寺と兼ねてウオーキングされるのも良いプランでしょう。南河内のお勧めコースの一つです。

まもなく山頂です。下りは別ルートで別なご鑑賞を。

延命寺の裏山は全山が真っ赤な紅葉です。

おっ 同業者がビジネス中のようですね。超特大な望遠のようです。

あまりにも紅葉がきれいなので撮影がはかどりません。呆然と佇むしか為す術がないようです。それでも気を取り直して、少しづつ撮影したものをご紹介しましょう。撮影技術がないので、単なる記録写真に過ぎませんが、紅葉のすばらしさは伝わるかと思います。余計な説明よりも画像のアップの方が説得力があるようですね。中央部に池があって蓮の花が素晴らしい所ですが、さすがに今は枯れています。その池を巡って回廊状に遊歩道があります。三々五々、人々が散策しながらレンズを向けておられます。こうした環境におかれると皆が芸術家風に染められてしまうようですね。携帯電話でも撮っておられるので、ご家族にでも報告される模様ですね。

延命寺の本堂です。前庭も素敵ですね。

蓮池です。花は7月頃の開花ですね。

このお寺さんは真言宗に所属されるようで、何でも弘法大師が京へ上られる折の定宿だったとか。お大師さんは、高野山を早朝に出発されて、夕刻当時に来訪され一泊して翌朝は奈良へ向かわれたそうです。高野山から当寺まではかなりの距離となります。小生なら多分一泊目は和歌山の橋本市あたり(20キロ位手前です)でしょう。弘法大師は相当な健脚だったようですね。歩き続けて三日か四日位で京都へ到着されてたようです。

遊歩道を登り始める訪問者、声も出ないようです。

表現のしようがありませんね、呆然と佇んでしまいます。

ついでに触れておきますと、橋本市には慈尊院というお寺さんがあります。ここは讃岐の国から来訪された弘法大師のお母さんが住まわれたお寺で、お大師さんは週に2~3回母君に会うために山を下りられたそうです。当時は女人禁制の高野山、お大師さんが山を下りられるしか方法が無かったようですね。此路は町石道と言って現在も残されています。名前のとおりで、1丁(約100メートル強)毎に石の標識が立っており、高野山への道標となっています。小生も歩いたことがありますが、優に半日以上はかかりますよ。道幅1メートル位で車は走行不能ですから、お天気の良い日にのんびりと歩かれては如何でしょうか。

遊歩道の周辺は全山がこんな感じですよ。

例えコンビニ弁当でも、ここなら最高のご馳走でしょう。

さてこの弘法大師にゆかりの深い延命寺、紅葉の見頃は今頃です。この週末ぐらいは最適かと思います。お弁当持参でご家族でお楽しみ下さい。附近では地産の野菜や果物などの販売もあります。もう一ヶ所の古刹である観心寺と兼ねてウオーキングされるのも良いプランでしょう。南河内のお勧めコースの一つです。

まもなく山頂です。下りは別ルートで別なご鑑賞を。

2009年11月26日

弘川寺の紅葉

弘川寺は河南町の奥座敷というか、葛城山系の中腹にある。西行法師の終焉の地といった方がわかりやすいかも知れない。ここは里山倶楽部のフィールドの一つでもあるのだが、紅葉の或いは桜の名所として著名な所だ。西行法師が晩年をこの地で過ごされたのも、山桜と地域の景観と人々の人情にほだされたからではと勝手な憶測をやっている。随分と昔の話で、当時からこの地域には農林業を営む人々が住まわれていたようだ。寺の裏手から山道を登っていくと弘川城趾に出る。無論、典型的な山城で姫路城的な天守閣や石垣などが残っているわけではないが、城主の隅屋氏にまつわる伝承なども残されている模様だ。

弘川寺の石垣、西行法師の資料館はこの中ですが、春と秋の限定公開。

当地は南天の産地でもあります。あちこちで植栽が。

当地では紅葉の名所でとおっているので、ボチボチかと思い訪ねてみた。紅葉見物でごった返ししてるのではと予想したが、あにはからんや、観光客の姿はなく庭師のおじさまが一人黙々と作業中であった。心なしか紅葉の色がさえない。いつもの鮮やかさが見られないのだ。これが原因かは不明だが、人出のな無さが気に掛かる。春先の桜の頃は大勢の観光客で歩きにくい程だったのに・・・・・・・・・・・・・・。

庭園の一角です、一番の紅葉の見せ場かな。

寺が紅葉の中に埋もれていますね、例年だともっと鮮やかです。

人が少なく静かなのは撮影には好都合なのだが、あいにくと天候も今ひとつ。すっきりとした青空が見えない。澄み切った青空をバックに紅葉の撮影をと願っているのだが、どうもついていないようだ。どことなく寂寥感が漂う一帯を散策しながら、何枚かの画像を納めたが、気分的にも盛り上がりに欠ける。時間は午前10時過ぎ、撮影には好都合な時間帯なのに、光線にも元気が無いようだ。出直した方が良いのかもしれないが、月が変わると紅葉も終了だろう。今年は限界かな。

緑鮮やかな苔のうえに落ち葉がヒラリ・・・・・・・・・秋ですね。

ここでちょっと西行法師に触れてみよう。上述したようにこの地で晩年を過ごされ、ご存知の如く「願わくば花の下にて春死なん、その如月の望月の頃」という辞世の歌を残して亡くなられた。本名は佐藤義清(さとうのりきよ)といって北面の武士(現在の皇宮警察官であろうか)という安定した暮らしを為さっておられたようだが、ある日突然家族も捨て出家された模様。失恋説などあまたの俗説もあるが、真偽の程は不明なようだ。世の無常を感じ取っておられたのかも知れない。放浪生活のあと何かのご縁で当地に住まわれたようだ。山桜をこよなく愛されたとの伝承もあって、当地の方々は桜の植樹にことのほか熱心だ。里山倶楽部の貢献も大きいのだろう、裏山では相当数の山桜が春の出番を待っている。

弘川寺の本堂です。

小道は集落へと続きます。法師もここから村人の家に?

西行法師と縁の深かった人々の末裔が今もこの地に。

弘川寺の石垣、西行法師の資料館はこの中ですが、春と秋の限定公開。

当地は南天の産地でもあります。あちこちで植栽が。

当地では紅葉の名所でとおっているので、ボチボチかと思い訪ねてみた。紅葉見物でごった返ししてるのではと予想したが、あにはからんや、観光客の姿はなく庭師のおじさまが一人黙々と作業中であった。心なしか紅葉の色がさえない。いつもの鮮やかさが見られないのだ。これが原因かは不明だが、人出のな無さが気に掛かる。春先の桜の頃は大勢の観光客で歩きにくい程だったのに・・・・・・・・・・・・・・。

庭園の一角です、一番の紅葉の見せ場かな。

寺が紅葉の中に埋もれていますね、例年だともっと鮮やかです。

人が少なく静かなのは撮影には好都合なのだが、あいにくと天候も今ひとつ。すっきりとした青空が見えない。澄み切った青空をバックに紅葉の撮影をと願っているのだが、どうもついていないようだ。どことなく寂寥感が漂う一帯を散策しながら、何枚かの画像を納めたが、気分的にも盛り上がりに欠ける。時間は午前10時過ぎ、撮影には好都合な時間帯なのに、光線にも元気が無いようだ。出直した方が良いのかもしれないが、月が変わると紅葉も終了だろう。今年は限界かな。

緑鮮やかな苔のうえに落ち葉がヒラリ・・・・・・・・・秋ですね。

ここでちょっと西行法師に触れてみよう。上述したようにこの地で晩年を過ごされ、ご存知の如く「願わくば花の下にて春死なん、その如月の望月の頃」という辞世の歌を残して亡くなられた。本名は佐藤義清(さとうのりきよ)といって北面の武士(現在の皇宮警察官であろうか)という安定した暮らしを為さっておられたようだが、ある日突然家族も捨て出家された模様。失恋説などあまたの俗説もあるが、真偽の程は不明なようだ。世の無常を感じ取っておられたのかも知れない。放浪生活のあと何かのご縁で当地に住まわれたようだ。山桜をこよなく愛されたとの伝承もあって、当地の方々は桜の植樹にことのほか熱心だ。里山倶楽部の貢献も大きいのだろう、裏山では相当数の山桜が春の出番を待っている。

弘川寺の本堂です。

小道は集落へと続きます。法師もここから村人の家に?

西行法師と縁の深かった人々の末裔が今もこの地に。

2009年11月25日

シラキの木

晩秋にはいってあちこちが紅葉してきました。当地は山間部とは言え、標高が低いのと寒暖の差があまり激しくないので鮮やかな紅葉は見られません。それなりにはコウヨウしてくれるんですが、紅葉ではなく黄葉が大半のようです。街路樹も落葉広葉樹が多いせいか黄に染まった葉が次第に積もってきました。毎年この季節は集落の大掃除があり、用務は道路沿いに散った落葉樹の葉っぱ拾いそれに公園の清掃でしょうか。集めた木の葉は行政の回収車が搬送してくれますが、果樹木の良い肥料ともなりますので少々をくすねさせていただきます。ビニール袋に詰めて一ヶ所に固めておられるので、非常に助かります。地域の方々に御礼申し上げます。

当地の雑木林も黄葉してきました。紅葉でないのが残念

余談はともかくとしまして、雑木林にはいると結構いいい雰囲気になっておりますね。本日はシラキの木を教えて頂きました。何せ樹木は大好きなれど、名称や由来或いは特徴などさっぱりわからぬ門外漢、専門家の同行をこれ幸いに私設図鑑代わりに活用させて頂いてます。いつも丁寧に解説して下さるAsさん、毎度ありがとうございます。おかげさまで少しづつレパトリイーが広がってきております。さてシラキの木ですが、名前の由来は樹皮の色からでしょうか。白に近い灰褐色で、遠目には真白い樹木に見えます。おもしろいのは切断すると白っぽい乳液が出ること。画像でご確認下さい。幹の外周部に白っぽい液状のが見えますでしょう。

切断すると幹の外周部から白い乳液が。

まさに白い木すなわちシラキですね。

この木も地域によっては綺麗に紅葉するようです。当地では残念ながら黄葉でした。当地の標高がおおよそ200メートル位から600メートル位ですので、鮮やかな紅葉は期待できないのでしょう。信州に出かけますと街中でも標高数百メートルはありますよね、この環境の差が秋の紅葉を決定づけるようです。それでも季節になると紅葉を求めて多くの人々が山間部へと足を運ばれます。日本人のDNAの中には、季節の移ろいを求めてやまぬ風情心が宿されているようですね。大事にしたいものです。春の桜、秋の紅葉・・・・・・・森の国日本の原風景を大切に残していきたいものです。

シラキを見上げるとこんな感じです。紅葉になって欲しいのですが。

それでは当地の紅葉(黄葉)も若干は紹介しておきましょう。私宅の周囲には雑木林が広がっていますが。その一角の光景です。何の変哲もない山里ですが、雑木林が残っているだけでも良しとしましょう。

見事な黄葉です。私宅から100メートル位。

柿の木も紅葉しましたね。花は何でしょうか。

一番見事に紅葉した樹木です。楓の一種なんでしょうね。

当地の雑木林も黄葉してきました。紅葉でないのが残念

余談はともかくとしまして、雑木林にはいると結構いいい雰囲気になっておりますね。本日はシラキの木を教えて頂きました。何せ樹木は大好きなれど、名称や由来或いは特徴などさっぱりわからぬ門外漢、専門家の同行をこれ幸いに私設図鑑代わりに活用させて頂いてます。いつも丁寧に解説して下さるAsさん、毎度ありがとうございます。おかげさまで少しづつレパトリイーが広がってきております。さてシラキの木ですが、名前の由来は樹皮の色からでしょうか。白に近い灰褐色で、遠目には真白い樹木に見えます。おもしろいのは切断すると白っぽい乳液が出ること。画像でご確認下さい。幹の外周部に白っぽい液状のが見えますでしょう。

切断すると幹の外周部から白い乳液が。

まさに白い木すなわちシラキですね。

この木も地域によっては綺麗に紅葉するようです。当地では残念ながら黄葉でした。当地の標高がおおよそ200メートル位から600メートル位ですので、鮮やかな紅葉は期待できないのでしょう。信州に出かけますと街中でも標高数百メートルはありますよね、この環境の差が秋の紅葉を決定づけるようです。それでも季節になると紅葉を求めて多くの人々が山間部へと足を運ばれます。日本人のDNAの中には、季節の移ろいを求めてやまぬ風情心が宿されているようですね。大事にしたいものです。春の桜、秋の紅葉・・・・・・・森の国日本の原風景を大切に残していきたいものです。

シラキを見上げるとこんな感じです。紅葉になって欲しいのですが。

それでは当地の紅葉(黄葉)も若干は紹介しておきましょう。私宅の周囲には雑木林が広がっていますが。その一角の光景です。何の変哲もない山里ですが、雑木林が残っているだけでも良しとしましょう。

見事な黄葉です。私宅から100メートル位。

柿の木も紅葉しましたね。花は何でしょうか。

一番見事に紅葉した樹木です。楓の一種なんでしょうね。

2009年11月17日

3億円の商談

当地では毎年11月に入ると「きらく市」なるイベントが開催される。いわゆる地産地消を狙った街興しの一環なのだが、様々な出展等があってなかなかにおもしろい。当然、物見高い小生はカメラ片手に覗き回るのだが、時節柄か野菜類や果物の販売それに花苗などの展示が多い。天候にも恵まれ、駐車場は車がはいれずに長蛇の列となってしまった。小生が出向いたのは8時前だったのだが、既に大阪やなにわナンバー或いは堺ナンバーなどが列を為していた。お目当ては新鮮野菜類かと思われるが、隣接地の花の文化園の無料開放も大きいようだ。ここは府立の植物園で、家族連れが花々を愛でながら1日ゆっくり遊ぶのには格好の場所なんだろう。

さすがにこの季節、葉ボタンが最多販売期のようですね。

会場内は無数のテントが立ち並び、さながら臨時の商店街の趣。売り手も買い手もそこはオオサカジン、値引き合戦があちこちで展開される。オオサカジンの特徴は如何に値切って購入したかにある。いかなる品であれ定価で購入する者は軽蔑され揶揄される。引いてはおれないのだ。彼方此方覗き回っておもしろい店舗を発見した。何と3億円の値札が付いた表札が売ってある。顎髭を蓄えた人品卑しからぬご老人が売り手のようだが、売りつける気は毛頭なさそうで、のんびりと座っておられる。商品は表札や掛け軸用の掲示品など木工品が大半のようだ。どうやら森林の所有者か木工工房の持ち主のような雰囲気である。興味津々となって3億円の品に付き問いただしてみた。曰く、表札だがそれだけじゃないぞ。数百坪の家屋敷と1町(3000坪)の田圃と3町(9000坪)の山林とそれにワシが付いてくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

噂の商品です。金3億円、但し条件はしっかりと確認して下さい。

家屋敷と田圃に山林は理解できるとして、ワシが付いてくるとは・・・・・・・・・・・・。よくよく聞いて見れば最後の時まで面倒を見よとの話のようだ。つまりご本人と所有不動産とを3億円で売却し、代金は奥方に提供しようとの魂胆のようだ。表札はきっかけに過ぎないのだろう。何とも大胆な発想である。それにしても流石はオオサカジン、心ワクワクして非常に楽しくなってくる。こんな店舗があるからイベントは見逃せない。単なる商品陳列のお店などどうでもよいことなのだ。

お店の販売品です。木工品が主体のようですね。

しばらく横から観察していると、さっそくこの話に飛びつくような御仁も現れた。これまたオオサカジン、言い値では買うまいぞと3億円の値札を2億位に値切っているのか丁々発止の駆け引きが続いているようだ。身振り手振りで激戦が続いている模様、さすがに話の内容までは不明だが商談が成立するか否か、気になる状態である。昔何かの小説とかで、仕事にあぶれた侍が己の命売りますとの表示を掲げた話があったが、あくまでも小説の世界なのだ。まさか現実にかような場面に出くわすとは想像だに出来なかった。ご老人の真意が何処にあるのか不明なのだが、正真正銘の売り物なのか、パフォーマンスなのか、世相へのアンチテーゼなのか・・・・・・・・・・・・・・・・何とも興味深い。

商談中のお客さん、2億円位に値切っておられる ?

本日の最大の収穫はこのご老人の店舗との出会いでしょう。早朝から出向いた値打ちがありました。小生も言わずと知れたオオサカジン、己にとって価値ある収穫との出会いを求めての行動が日々の原則、本日は十二分に堪能させていただきました。小さなお店を開いておられた顎髭のご主人に心より感謝申し上げます。

何とも愉快なイベントです。早朝出勤の値打ち有りですね。

さすがにこの季節、葉ボタンが最多販売期のようですね。

会場内は無数のテントが立ち並び、さながら臨時の商店街の趣。売り手も買い手もそこはオオサカジン、値引き合戦があちこちで展開される。オオサカジンの特徴は如何に値切って購入したかにある。いかなる品であれ定価で購入する者は軽蔑され揶揄される。引いてはおれないのだ。彼方此方覗き回っておもしろい店舗を発見した。何と3億円の値札が付いた表札が売ってある。顎髭を蓄えた人品卑しからぬご老人が売り手のようだが、売りつける気は毛頭なさそうで、のんびりと座っておられる。商品は表札や掛け軸用の掲示品など木工品が大半のようだ。どうやら森林の所有者か木工工房の持ち主のような雰囲気である。興味津々となって3億円の品に付き問いただしてみた。曰く、表札だがそれだけじゃないぞ。数百坪の家屋敷と1町(3000坪)の田圃と3町(9000坪)の山林とそれにワシが付いてくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

噂の商品です。金3億円、但し条件はしっかりと確認して下さい。

家屋敷と田圃に山林は理解できるとして、ワシが付いてくるとは・・・・・・・・・・・・。よくよく聞いて見れば最後の時まで面倒を見よとの話のようだ。つまりご本人と所有不動産とを3億円で売却し、代金は奥方に提供しようとの魂胆のようだ。表札はきっかけに過ぎないのだろう。何とも大胆な発想である。それにしても流石はオオサカジン、心ワクワクして非常に楽しくなってくる。こんな店舗があるからイベントは見逃せない。単なる商品陳列のお店などどうでもよいことなのだ。

お店の販売品です。木工品が主体のようですね。

しばらく横から観察していると、さっそくこの話に飛びつくような御仁も現れた。これまたオオサカジン、言い値では買うまいぞと3億円の値札を2億位に値切っているのか丁々発止の駆け引きが続いているようだ。身振り手振りで激戦が続いている模様、さすがに話の内容までは不明だが商談が成立するか否か、気になる状態である。昔何かの小説とかで、仕事にあぶれた侍が己の命売りますとの表示を掲げた話があったが、あくまでも小説の世界なのだ。まさか現実にかような場面に出くわすとは想像だに出来なかった。ご老人の真意が何処にあるのか不明なのだが、正真正銘の売り物なのか、パフォーマンスなのか、世相へのアンチテーゼなのか・・・・・・・・・・・・・・・・何とも興味深い。

商談中のお客さん、2億円位に値切っておられる ?

本日の最大の収穫はこのご老人の店舗との出会いでしょう。早朝から出向いた値打ちがありました。小生も言わずと知れたオオサカジン、己にとって価値ある収穫との出会いを求めての行動が日々の原則、本日は十二分に堪能させていただきました。小さなお店を開いておられた顎髭のご主人に心より感謝申し上げます。

何とも愉快なイベントです。早朝出勤の値打ち有りですね。

2009年10月28日

金峰神社を訪ねて

暇を見つけては楠公さんの遺跡巡りをやっているのだが、なかなか場所がわかりづらい。今回の金峰神社もかねてから気にはなっていたのだが、奥地の山村のこと、おおよその見当はついても取り付け部が不明であった。当然ガイドブックや道標などが存在するわけでもなく、感を頼りに歩くことになる。場所は千早赤阪村の吉年地区、ここまではネットでも出てくる。問題はこの地区内でどこに所在するのか、キーとなるのは、「細い山道を登った丘の上であった」という知人の頼りない記憶。まずは地区内をぐるりと回って大きな屋敷を見つけた。恐らく、山林地主さんのお宅で地区の有力者なんだろう。神社などはたいてい地域の有力者が資材を提供して発案し建立するケースが多い、ということはこの家を基準に細い山道を探そうとの視点に落ち着く。一種の探検ゲームみたいなものである。

山の中に豪邸がありました。山林地主さんのお宅でしょう。

屋敷の周囲をぐるぐる回っていたら、道幅1メートルにも満たないような細い小道が隣家の横へと伸びている。閃くものがあって小道を辿れば、民家の間を抜け次第に高度をあげていく。周囲は竹藪や小さな畑に変わり、いつしか山の中へと入り込んでいった。足下はスニーカーで登山の準備をしてないのでちょっと不安にもなるが登り続ける。やがて小高い丘になりかすかに鳥居が覗いている。どうやら間違いなさそうだ。登り詰めた高台が懸案の金峰神社で初のご対面である。所在地は高塚山といって基準点が存在する列記としたピークのようだ。低いながらも小さな山登り、キャラバンシューズなどの準備が必要だったようです。展望は抜群で、神社の解説板でも摂河泉(摂津・河内・泉州)の三ヶ国が一望と表現されているが、看板に偽り無しのようだ。ここなら確かに押し寄せる鎌倉幕府軍の動向が一目瞭然だったろう。楠公さんが築城された城塞群の一つでもある。

細い小道を登り詰めると、それらしき場所へ。

立派な鳥居が立っています。建立者は邸宅の主のようですね。

金峰神社です。ご祭神は第27代の安閑天皇。

城跡(金峰神社)から東西南北を覗いて見よう。画像をアップしておきますが、まずは東の方角。上赤阪城を通して大和葛城山が遠望できます。西は嶽山で山頂は嶽山城の跡です。ここも楠公さんの城塞群のひとつですね。北は下赤阪城を通して生駒山が遠望されます、そして南は金剛山がバックに控え吉野から熊野へと繋がっています。地元出身とはいえ、軍略家の才能が垣間見えるような布陣ですね。太平記の世界で、何分年代が古くて形のある遺跡等が残っていないのが残念ですが、結構楽しめる地域です。役場にお願いしたいのは、せめて道標くらいは設置してもらえないだろうか。折角の財産が生かし切れてないようで、宝の持ち腐れに終わっているようです。合併話もこじれて財政難の折、大変かとは思いますが、職員さんの手作り道標でもいいのではないでしょうか。

東の方角、上赤阪城趾から大和葛城山が遠望できます。

西の方角、嶽山と嶽山城趾です。

神社の周辺にはミカン畑が広がっています。かっては赤阪ミカンとしてかなりの流通量を誇ったようですが、価格の低迷で地盤沈下気味ですね。甘味と酸味とが不思議と調和して結構美味しいミカンです。この地を訪問されたら直売所などでご賞味になって下さい。紀州ミカンや伊予ミカンより美味しいかと思いますよ。金峰神社から数キロ少々坂道を下っていきますと、役場の周辺に出てきます。この界隈には下赤阪城趾や資料館、楠公さんの出生地や産湯の井戸などがあります。歴史がお好きな方にはたまらない一角ですね。是非セットでお訪ね下さい。秋晴れの一日、ウォーキングを兼ねての歴史探索もいいものです。ただ商店がほとんどありませんので弁当と飲み物は持参された方がいいかと思います。

赤阪村のミカン農園、かっては主力の産業でもありました。

山の中に豪邸がありました。山林地主さんのお宅でしょう。

屋敷の周囲をぐるぐる回っていたら、道幅1メートルにも満たないような細い小道が隣家の横へと伸びている。閃くものがあって小道を辿れば、民家の間を抜け次第に高度をあげていく。周囲は竹藪や小さな畑に変わり、いつしか山の中へと入り込んでいった。足下はスニーカーで登山の準備をしてないのでちょっと不安にもなるが登り続ける。やがて小高い丘になりかすかに鳥居が覗いている。どうやら間違いなさそうだ。登り詰めた高台が懸案の金峰神社で初のご対面である。所在地は高塚山といって基準点が存在する列記としたピークのようだ。低いながらも小さな山登り、キャラバンシューズなどの準備が必要だったようです。展望は抜群で、神社の解説板でも摂河泉(摂津・河内・泉州)の三ヶ国が一望と表現されているが、看板に偽り無しのようだ。ここなら確かに押し寄せる鎌倉幕府軍の動向が一目瞭然だったろう。楠公さんが築城された城塞群の一つでもある。

細い小道を登り詰めると、それらしき場所へ。

立派な鳥居が立っています。建立者は邸宅の主のようですね。

金峰神社です。ご祭神は第27代の安閑天皇。

城跡(金峰神社)から東西南北を覗いて見よう。画像をアップしておきますが、まずは東の方角。上赤阪城を通して大和葛城山が遠望できます。西は嶽山で山頂は嶽山城の跡です。ここも楠公さんの城塞群のひとつですね。北は下赤阪城を通して生駒山が遠望されます、そして南は金剛山がバックに控え吉野から熊野へと繋がっています。地元出身とはいえ、軍略家の才能が垣間見えるような布陣ですね。太平記の世界で、何分年代が古くて形のある遺跡等が残っていないのが残念ですが、結構楽しめる地域です。役場にお願いしたいのは、せめて道標くらいは設置してもらえないだろうか。折角の財産が生かし切れてないようで、宝の持ち腐れに終わっているようです。合併話もこじれて財政難の折、大変かとは思いますが、職員さんの手作り道標でもいいのではないでしょうか。

東の方角、上赤阪城趾から大和葛城山が遠望できます。

西の方角、嶽山と嶽山城趾です。

神社の周辺にはミカン畑が広がっています。かっては赤阪ミカンとしてかなりの流通量を誇ったようですが、価格の低迷で地盤沈下気味ですね。甘味と酸味とが不思議と調和して結構美味しいミカンです。この地を訪問されたら直売所などでご賞味になって下さい。紀州ミカンや伊予ミカンより美味しいかと思いますよ。金峰神社から数キロ少々坂道を下っていきますと、役場の周辺に出てきます。この界隈には下赤阪城趾や資料館、楠公さんの出生地や産湯の井戸などがあります。歴史がお好きな方にはたまらない一角ですね。是非セットでお訪ね下さい。秋晴れの一日、ウォーキングを兼ねての歴史探索もいいものです。ただ商店がほとんどありませんので弁当と飲み物は持参された方がいいかと思います。

赤阪村のミカン農園、かっては主力の産業でもありました。

2009年10月23日

ご飯カフェなるもの

カフェとは元々がフランス語のようであるが、小さなレストランや軽食堂或いは喫茶店などを意味するようだ。少々洒落た名称でそれなりの店構えを想像するのが普通だろう。当地の山間部の小さな集落の一角に、このカフェなるものが出現して気にはなっていた。通りすがりに何気なく観察していたら、都会のお嬢さんと思しき人々が頻繁に出入りしているようだ。これは一度覗いておかないと、と持ち前の好奇心が頭をもたげてくる。

この古びた民家がご飯カフェ三郎です。

1日35食の限定だそうです。出来れば予約がいいでしょうね。

画像でおわかりのように、どう見ても洒落た外観ではない。古びた古民家とまではいかないが、経年劣化が進んだ普通の民家・・・・・・・・・・・・・それが第一印象であろう。屋号は「ご飯カフェ三郎」と言うそうな。店名からして、いわゆる農家レストランのミニチュア版かとも思ったが、そうでも無さそうだ。環境的には地域の古刹である観心寺の近くで、山と森に囲まれた山村風景の一部と言えばご想像いただけるだろうか。客層は大半が街の方で、近場の住民はあまり見かけない。都会に住む人々にとっては、来店自体が癒しになるのではなかろうか。いわゆる隠れ里的な雰囲気が、人々を招き寄せるのかも知れない。

近くの紅葉の名所観心寺です。楠公さんの学問所でもありました。

お店の前にはこんな田園風景がひろがっています。

早速訪問することに。驚いたのはメニューが2品のみ、それとデザート、飲み物だけの構成のようです。料理は「三郎ご飯」と「牛すじカレーセット」の2点からいずれかを選択、デザートは豆乳プリンや抹茶アイスなど、飲み物はコーヒーやジュースでしょうか。画像でご覧下さい。テレビで女優さんが大口開けてぱくつくような番組に出てくる料理ではないでしょう。いわゆるご馳走とかグルメとかの言葉とは縁遠い料理のようで、かってのご先祖様、縄文人の方々が召し上がっていたような料理です。簡素な作りですが、食べてみると無茶苦茶おいしい。発芽玄米のお米に厚揚げチーズ、味噌汁に秋鮭の柚子胡椒サラダ、サツマイモの天ぷら。思わずお代わりをしてしまいました。

本日の三郎ご飯です。週単位でのメニュー変更だとか。

こちらは牛すじカレーセットです。

デザートの抹茶アイスとコーヒーの組み合わせ。

オーナーは元デザイナーの若夫婦のようで、お店はお爺ちゃんの実家だそうです。料理内容と店構え或いは経営状態等から推測するに、利潤の追求を重視していないのは一目瞭然で、いわゆる本当の料理を提供しようとの想いが強いのではなかろうか。我々が見失ってしまったもの、地域にある素の食材を使って自然な味付けをしたご先祖様達が食べていたような料理・・・・・・・・・・・・その広がりを目指しておられるのではなかろうか。都会のお嬢さん方が足繁く通われるも、現在の食事が本能的に危ないのでは、と危険性を察知しておられるからではと考えこんでしまいます。

玄関先には本日の料理案内が。

料理はどちらも900円、デザートセットは550円からと比較的リーズナブルです。これからは紅葉の季節、当地の代表的な紅葉名所である観心寺と延命寺を探訪するウォーキングのついでにここで昼食というのも良いプランでしょうね。何気ない古びた民家ですが、中に入られると今まで気づかなかった新しい発見があるかも知れませんよ。

庭先は小さな花々で彩られております。

この古びた民家がご飯カフェ三郎です。

1日35食の限定だそうです。出来れば予約がいいでしょうね。

画像でおわかりのように、どう見ても洒落た外観ではない。古びた古民家とまではいかないが、経年劣化が進んだ普通の民家・・・・・・・・・・・・・それが第一印象であろう。屋号は「ご飯カフェ三郎」と言うそうな。店名からして、いわゆる農家レストランのミニチュア版かとも思ったが、そうでも無さそうだ。環境的には地域の古刹である観心寺の近くで、山と森に囲まれた山村風景の一部と言えばご想像いただけるだろうか。客層は大半が街の方で、近場の住民はあまり見かけない。都会に住む人々にとっては、来店自体が癒しになるのではなかろうか。いわゆる隠れ里的な雰囲気が、人々を招き寄せるのかも知れない。

近くの紅葉の名所観心寺です。楠公さんの学問所でもありました。

お店の前にはこんな田園風景がひろがっています。

早速訪問することに。驚いたのはメニューが2品のみ、それとデザート、飲み物だけの構成のようです。料理は「三郎ご飯」と「牛すじカレーセット」の2点からいずれかを選択、デザートは豆乳プリンや抹茶アイスなど、飲み物はコーヒーやジュースでしょうか。画像でご覧下さい。テレビで女優さんが大口開けてぱくつくような番組に出てくる料理ではないでしょう。いわゆるご馳走とかグルメとかの言葉とは縁遠い料理のようで、かってのご先祖様、縄文人の方々が召し上がっていたような料理です。簡素な作りですが、食べてみると無茶苦茶おいしい。発芽玄米のお米に厚揚げチーズ、味噌汁に秋鮭の柚子胡椒サラダ、サツマイモの天ぷら。思わずお代わりをしてしまいました。

本日の三郎ご飯です。週単位でのメニュー変更だとか。

こちらは牛すじカレーセットです。

デザートの抹茶アイスとコーヒーの組み合わせ。

オーナーは元デザイナーの若夫婦のようで、お店はお爺ちゃんの実家だそうです。料理内容と店構え或いは経営状態等から推測するに、利潤の追求を重視していないのは一目瞭然で、いわゆる本当の料理を提供しようとの想いが強いのではなかろうか。我々が見失ってしまったもの、地域にある素の食材を使って自然な味付けをしたご先祖様達が食べていたような料理・・・・・・・・・・・・その広がりを目指しておられるのではなかろうか。都会のお嬢さん方が足繁く通われるも、現在の食事が本能的に危ないのでは、と危険性を察知しておられるからではと考えこんでしまいます。

玄関先には本日の料理案内が。

料理はどちらも900円、デザートセットは550円からと比較的リーズナブルです。これからは紅葉の季節、当地の代表的な紅葉名所である観心寺と延命寺を探訪するウォーキングのついでにここで昼食というのも良いプランでしょうね。何気ない古びた民家ですが、中に入られると今まで気づかなかった新しい発見があるかも知れませんよ。

庭先は小さな花々で彩られております。

2009年10月16日

早すぎた串柿の里

岩湧山の裏手の側(相手さんから見ればこちらが裏手か)に串柿の里があります。標高は7~800メーター位でしょうか。かなり急な斜面を登った尾根筋付近で、よくぞこんな場所で生活をと感嘆するのが大半の方でしょう。正直、車で訪問するのも四苦八苦、狭い急坂で対向車でも来ようものなら、どちらかがバックとなります。あえて訪ねるのは、ここの風景に魅せられてしまったからでしょうか。南側には高野の山並みが広がり眼下には紀ノ川がゆったりと流れています(直接には見えませんが)。太陽光線は当たり過ぎる位で、柿の栽培にはもってこいの環境でしょうね。

目指す桃源郷はあの山の山頂付近 ?

日当たりのいい場所に数十軒の民家が点在し、ちいさなお寺さんもあります。大半のお宅が柿栽培で生計を立てておられるようで、ここの特徴は渋柿にあります。干し柿を作り、正月用として出荷されるのがメインなのです。串に刺した干し柿が何千個も並ぶのはまさに秋の風物詩で、道路条件の悪さにも関わらずカメラマンが押し寄せますね。下手の方では渋柿を炭酸ガスで渋抜きして販売するのですが、ここは場所柄か干し柿に向いているのでしょう。それに干し柿だと軽量化できるメリットもあります。さすがに高齢化は進んでいるようで若い方には皆目会えませんでした。

急な斜面に民家がへばりついています。

何とか隅っこに車を止め、しばし歩き回りましたが干し柿が全くありません。不思議に思って尋ねると、まだ早いで、との返事。何でも作業に掛かるのが11月にはいってからで最盛期が中旬、イベントの干し柿祭りは23日頃とのこと。どうやら訪問が1ヶ月程早すぎたようです。南河内では既に柿が最盛期なもので、ボチボチではと思って訪ねたのですが、柿の品種も違ってるのかも知れません。それと寒暖の差が激しくならないと干し柿作りには向かないのでしょうね。今の段階では腐る可能性も考えられます。どうやら洞察力が足りなかったようです。

ここらはまだ条件のいい場所のようです。

現場の柿の画像でもアップしておきましょう。南向きの日当たりのいい場所は大半が柿畑です。稲作や野菜類の栽培はほとんど見られません。多分、主食も副食も全て購入の生活ではないでしょうか。せめて道路条件でも良かったら生活も楽でしょうが、かなり際どい日々を余儀なくされそうです。小生も田舎暮らし指向ですが、ここの環境ではチト厳し過ぎるようです。ある程度の傾斜は厭いませんが、車が辛くなるような山間部となりますと・・・・・・・・・・・・・・・。

日当たりのいい場所は全て柿畑です。大事な収入源ですもんね。

来月中旬になりましたら、性懲りもなく再度の訪問を予定しております。真っ青な秋空に生える朱色の干し柿、このコントラストの見事さには惚れ惚れします。機会がございましたら是非一度おたずね下さい。何分道路条件が厳しいので運転には十二分のご注意を。

串柿の里、四郷です。和歌山のかつらぎ町となります。

目指す桃源郷はあの山の山頂付近 ?

日当たりのいい場所に数十軒の民家が点在し、ちいさなお寺さんもあります。大半のお宅が柿栽培で生計を立てておられるようで、ここの特徴は渋柿にあります。干し柿を作り、正月用として出荷されるのがメインなのです。串に刺した干し柿が何千個も並ぶのはまさに秋の風物詩で、道路条件の悪さにも関わらずカメラマンが押し寄せますね。下手の方では渋柿を炭酸ガスで渋抜きして販売するのですが、ここは場所柄か干し柿に向いているのでしょう。それに干し柿だと軽量化できるメリットもあります。さすがに高齢化は進んでいるようで若い方には皆目会えませんでした。

急な斜面に民家がへばりついています。

何とか隅っこに車を止め、しばし歩き回りましたが干し柿が全くありません。不思議に思って尋ねると、まだ早いで、との返事。何でも作業に掛かるのが11月にはいってからで最盛期が中旬、イベントの干し柿祭りは23日頃とのこと。どうやら訪問が1ヶ月程早すぎたようです。南河内では既に柿が最盛期なもので、ボチボチではと思って訪ねたのですが、柿の品種も違ってるのかも知れません。それと寒暖の差が激しくならないと干し柿作りには向かないのでしょうね。今の段階では腐る可能性も考えられます。どうやら洞察力が足りなかったようです。

ここらはまだ条件のいい場所のようです。

現場の柿の画像でもアップしておきましょう。南向きの日当たりのいい場所は大半が柿畑です。稲作や野菜類の栽培はほとんど見られません。多分、主食も副食も全て購入の生活ではないでしょうか。せめて道路条件でも良かったら生活も楽でしょうが、かなり際どい日々を余儀なくされそうです。小生も田舎暮らし指向ですが、ここの環境ではチト厳し過ぎるようです。ある程度の傾斜は厭いませんが、車が辛くなるような山間部となりますと・・・・・・・・・・・・・・・。

日当たりのいい場所は全て柿畑です。大事な収入源ですもんね。

来月中旬になりましたら、性懲りもなく再度の訪問を予定しております。真っ青な秋空に生える朱色の干し柿、このコントラストの見事さには惚れ惚れします。機会がございましたら是非一度おたずね下さい。何分道路条件が厳しいので運転には十二分のご注意を。

串柿の里、四郷です。和歌山のかつらぎ町となります。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン