2008年07月01日

イネの作業便利帳

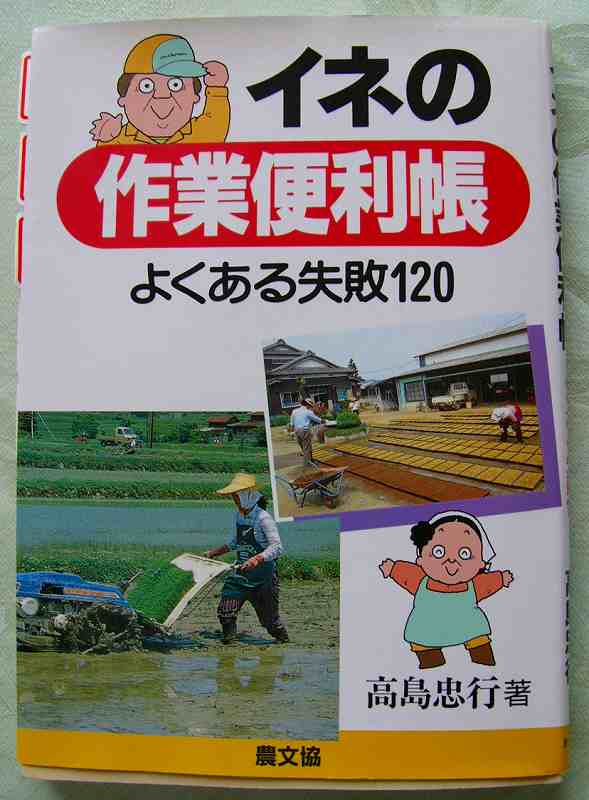

この本は俗に言うハウツー書に属するものかもしれない。なんでそんな本をと思われるかもしれないが、年を重ねてからの農への取り組み、未経験者集団、手作業での模索・・・・・・・等々を考慮すると適当なテキストが必要なのは当然かもしれない。ということで、米作りの入門テキストに最適かなと思えるのがこの本である。何より読みやすい。図解が多いのでわかりやすい。時系列に乗っ取った、作業手順どおりの解説なのでそのまま使用できる。といった点が特徴だろうか。

「イネの作業便利帳」 高島忠行

農文協 1430円

筆者は富山県の農業改良普及員を為さっておられた方で20年程前の出版である。無論、今日の作業にもそのまま当てはまる。注意したいのは彼の職業柄か、 (1)慣行農法である (2)商品栽培としての米作りである (3)機械や化学肥料を多用する・・・・・・・といったスタンスであることだ。従って有機農法や小規模手作業をベースとした手法を考慮される方にはちょっと不適当かも知れない。

我々のように全くの未経験者がチームを組んで米作りを行う場合、方向性が全く見えてこないという致命傷が存在する。無論、周囲には教え好きな農家の方が多々存在され、ありがた迷惑な程なんだが。個々の作業手順については教えを請うとしても、体系的な理解はどうしても必要である。この本は、種蒔きから収穫後の耕地作業までを時系列で解説してくれている。従って本のページの順番に作業を進めればいいのだ。イラストが多いのも非常に助かる、分量的にもそう厚くはない、ので読みやすいのが特徴だ。

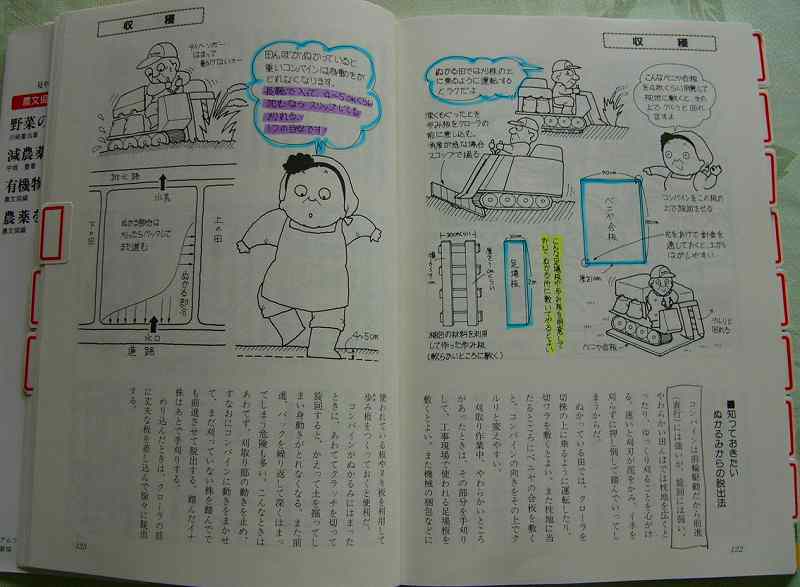

とあるページを開けると、こんな感じである。

書籍は、平野部の規模の大きな田圃を想定しておられるので、トラクターやコンバインなど専門農機を多用した栽培方法である。我々のようにナイナイづくしで棚田で米作りを行う者は、部分的に読み替える必要がある。例えば、トラクター作業は借用した耕耘機ではどうなるか、といった具合である。我々は有機無農薬農法ではないが、できるだけ化学肥料や農薬は控えようとの立場をとる。この場合、農薬使用による解説などは、他の手法を検討する必要がある。そういった手間暇はかかるが、米作りの全体像が見渡せて非常に助かる書籍である。さすがに農文協の出版物だ。

マンガチックで親しみやすい解説だ。

余談になりますが、農文協の出版物には田舎暮らしで必要とされるノウハウがびっしりと詰まった物が多い。地味ではあるが貴重な資産を広く安価に提供していただけるのは、非常にありがたい。ジャーナリストの心意気を感じさせるような仕事ぶりである。今後も末永く活動を続けていただきたい、とエールを送っておこう。

キーポイントが一目でわかるように工夫されています、是非にご一読を。

2008年04月28日

木の家は三百年

西岡常一さんをご存知の方は多いだろう。法隆寺や薬師寺の棟梁として活躍され、「最後の宮大工」とまで言われた方である。平成7年に享年86歳で亡くなられた。この本は国立科学博物館に勤務される原田紀子さんが、生前に聞き書きされたものを集約されたものである。

原田紀子 「西岡常一と語る木の家は三百年」

朝日文庫 525円

西岡さんは寺工という宮大工で、一般民家は手がけられないが、民家を含めた日本の木造建築の伝統工法が失われて行くのをとても心配されておられた。その根本原因が建築基準法にあるとの主張である。法隆寺の千年余は別格としても、管理さえよければ在来工法で作られた木造建築物は300年は持つとのことだ。そういえば各地の山里などを訪ねると、築100年以上と思われる古民家が今でも大事に使用されている光景によく出会う。

何時の頃からだろうか。不動産である家屋が耐久消費財へと変化したのは。今はたかだか30年前後で解体され、膨大なゴミとして処分されてしまう。そして海外から大量の木材を輸入しているのだ。CO2の排出と森林破壊を伴いながら。森林国家である我が国の資源を有効に活用し、無駄なゴミの産出を押さえる生活様式が望まれる。西岡さんはそれが可能との見解なのだ。マスコミの報道によれば、とある企業が「200年住宅」というコンセプトを打ち出したとのこと。業界でもイノベーションの気運はあるようだ。

西岡さんの視点では、布基礎の上に木(土台)を横に置くのが一番悪いとのこと、木の寿命を一番縮める方法だそうな。在来工法では突き固めた土の上に礎石を置いてその上に柱を立てる。こうすれば柱が腐りにくく、よしんば痛んでも補修が簡易とのことだ。在来工法で作った家は地震に弱いとの先入観もあるが、関東大震災や阪神・淡路大震災でも破壊されなかった木造建築物は数多い。科学的建築とされた鉄筋マンションや高速道路がいとも簡単に崩壊したのとは対照的に。

西岡さんの見解と現代建築学の見解との優劣を判断する力はないが、西岡さんの視点は検討に値する考え方だと思う。我々には、ややもすると数値データーの羅列を科学的と盲進するキライが多分にありそうだ。経験や勘といった人間の持つ不思議な能力を今一度見直して見るのも必要だろう。それにしても大量生産、大量消費、そしてその上には大量のゴミの排出・・・・・・こうした生活スタイルは、もはや許されないのではなかろうか。

薬師寺や法隆寺の大改修或いは各地の文化財修復を担われた西岡さんをしても、「飛鳥の工人にはかなわない」 と語らしめる、飛鳥時代の技術者集団とは一体どんな人物達だったのだろうか。コンピューターも重機も建築学も無かった時代に、千年余も持つような建造物を作り上げたのだから。

その西岡さんは、生涯にわたり 「大工職 西岡常一」 とのみ記された名刺を使われたと聞く。己の仕事に対する強烈なまでの使命感とプライドである。

この本は西岡さんの視点を基礎に、各地での利用者や関係者の証言を脇役に簡潔・明瞭にまとめられている。読みやすい本だ。家を購入したい、建築したい、そう願っておられる方には是非ご一読をお薦めしたい。

2008年04月12日

いのちを守るドングリの森

ご存じ、宮脇昭さんの著書の一冊である。80歳を超えられた著者が、情熱的なというよりまさに命がけで何故樹を植え続けられるのか、とても不思議だった。「世界で3000万本の樹を植えた男」というのが世評だが、人は何故にかくもモチベィーションを高く、深く持ち続けられるのだろうか。飽き性の小生には、とても気になる生き方である。

宮脇昭 「いのちを守るドングリの森」

集英社新書 693円

タイトルを見て先ず疑問に思ったのが、何故にドングリなのか、何故いのちを守るのか、という2点である。ドングリは、どんぐりころころ・・・・・・・・・と童謡にも歌われているように日本人になじみの深い樹木である。昔から生活と密着した樹だったのだろう。歌詞のように、堅い丸こいドングリの実をつけるのが大きな特徴だ。無論、ドングリという特定の樹木が存在するのではない。総称なのである。

やがて実をつけるであろうドングリの樹

筆者の口癖に 「シイ、タブ、カシ」という言葉がある。これらは常緑広葉樹の一種である。筆者によれば、この3樹が日本古来の森の樹であり、地域に植えるべき潜在自然植生の樹木だとの主張なのだ。そういえば、いわゆる「鎮守の森」にも何らかの形でこの3樹のどれかが含まれている。ドングリの樹でもある。これらの常緑広葉樹やクヌギ・コナラなどの落葉広葉樹は、「深根性・直根性」に優れ、多彩な防災・環境保全機能を持つ。何よりも管理費不要(造園会社不要)なのが一番ありがたい。昭和51年に発生した山形県酒田市の大火では、2000戸もの被災がでたが、地域の豪商本間家にあったタブノキで延焼が食い止められたと聞く。以来、同市は「タブノキ1本、消防車1台」とのスローガンで街作りを行っている。まさに「いのちを守るドングリの森」である。

最近では平成7年1月17日の阪神・淡路大震災の事例がある。堅固と言われたコンクリート製のマンションや高速道路がいとも簡単に崩壊した。最新の科学・技術を駆使して造られた建造物が瓦礫と化したのだ。しかしながら「潜在自然植生」の主な構成種である、カシ・ヤブツバキ・モチノキなどは倒れず、後ろの家屋を守ったという。また神社やお寺では、建物は被災したが後背地の鎮守の森は災害に遭わず焼け残って無事だったとも聞く。

ドングリの苗木達 (里山倶楽部のメンバーによる)

「ふるさとの木によるふるさとの森は、そこに生まれ育ち働いている人たちの命を、未知の要因も含めてトータルとして守り、地域に根ざした文化を創造する心、生まれてくるこどもたちの遺伝子環境を守る、総合的な機能を持っている」という筆者の言葉で、著書の意図は明確であろう。宮脇さんが命がけで守ろうとしているもの、この美しい国土を何時までも保ち続けていきたいものである。及ばずながら、森作りに微力を尽くしたいと願っている。

2008年02月18日

魂の森を行け

いつもは105円のユーズドブックしか買わない小生が、久方ぶりに金438円也を支払って新刊書を購入しました。一志治夫さんが岩波文庫から発刊した「魂の森を行け」です。主人公は横浜国大名誉教授の宮脇昭さんで実在の人物です。サブタイトルが「3000万本の木を植えた男」ということでわかるように、宮脇さんが生涯をかけ木を植え続けていることを追いかけ問いかけたものです。

岡山の山間部である成羽町(現在の高梁市)に生まれた宮脇さんは体が弱く、実家の農業を手伝いできない悔しさから、 ;百姓は何故しんどい思いで草取りをしなければならないのか: と疑問をいだき植物生態学への道を進みます。学会では異端視されながらもドイツ留学で恩師となられるチュクセン教授との出会いが運命を変えたようです。木を植え続ける意味、それは「都市の周りの森林を破壊したとき、その文明は破滅させられ、その周りは砂漠化していく」 という宮脇さんの言葉に集約されると思います。

この本を呼んでいて最も感銘したのが、チュクセン教授が研究に悩む宮脇さんに語る言葉です。「いまの若者にはふたつのタイプの人間がいる。ひとつは見えるものしか見ようとしない者。こいつらにはパソコンを持たせて遊ばせておけばいい。もうひとつは、見えないものを見ようと努力するタイプだ。宮脇、おまえは後者のタイプなんだから頑張りなさい」 と。

宮脇さんに始めてお会いしたのは、昨年秋、堺市内で行われた講演会でした。80歳を超えるお年でありながら、2時間近く情熱的に語り続けられました。木を植えることについて・・・・・・・・。たくさんの聴衆から質問や要望が飛び交います。支援を要請した植木職の若者に 「私は本物の人間しか相手にはしない。あなたが本気で木を植えようとするなら、命がけで桃源郷を作ろうとするなら、私は全面的に協力します 」そう語っておられました。現場に生き、現場で死のうとする気迫が周りの人間を圧倒します。とんびの仲間達にも是非読んでいただきたい書物の一冊です。

成羽町は学生時代の友人の故郷でした。40年ほどの昔、彼の帰省に連れ立って訪問したことがありますが、高梁駅から長時間のバスに揺られて山を登った雲上の世界だったのをかすかに記憶しております。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン