2010年12月31日

転居致します。

ブログを書き始めまして3年弱、思えば長いような短いような・・・・・・・おかげ様で沢山の方々にお立ち寄りをいただき、アクセスも12万回を越えました。大阪南東部の俗に言います南河内と呼称されるローカルな地域の、それも山仕事や農作業に片寄ったブログにもかかわらずご愛顧願えてることはとても嬉しい限りです。オオサカジンさんの土俵をお借りしましてのブログ活動、使いやすい設計と懇切丁寧な解説ですんなりと溶け込むことが出来ました。このまま継続していきたかったのですが、読者のご要望もありまして、もう少し軽いサイトにとのご期待に応えたいと思います。PCの進歩は日進月歩、まだまだ使えるマシーンを陳腐化という理由で買い換えるのには忍びがたいものがあるのでしょう。CPUの能力如何によっては、重たく感じる場面も存在するかもしれませんね。

画像を多用しますブログの故か、使用容量も急激に増加し、許された限界までもう少しという事情もございます。愛着のありますオオサカジンさんから異動しますのは切ないのですが、新天地へ転居させていただきたいと思います。アドレスは下記に記しておきますが、正月3日からのオープンと致したいと存じます。現行のブログとの関連性を考慮し、タイトルは「田舎暮らしはとんびの里で Ver2」とさせていただきます。従って現行のブログには後ろにVer1を付して区別したいと思っています。

年末は荒れ模様の天候となりました。厳しき新春を予感させるような気象条件ですが、時代の変わり目を標章してるのかも知れませんね。朝貢政治を期するような亡国政権が崩壊するのは時間の問題でしょうが、その後が肝心ですね。時代の変わり目には、時として坂本龍馬のような時代を跨ぐ巨人が出現するものです。彼は当時の法体系や常識に従うと犯罪者であり不逞の輩でありました。幾星霜を経た後日に至って、ようやく正当な評価が出来るようになった次第です。多士済々の登場人物達の中で、真贋の判断を誤りたくないものですね。メディアの煽り報道には惑わされないように注意しておきましょう。何方様もご家族おそろいで良き新春をお迎え下さい。1年間お世話になりました、来年もよろしくお願い致します。

◇◇◇ 転居先 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

タイトル 「田舎暮らしはとんびの里で Ver2」

URL http://blog.goo.ne.jp/tonbinosato

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

画像を多用しますブログの故か、使用容量も急激に増加し、許された限界までもう少しという事情もございます。愛着のありますオオサカジンさんから異動しますのは切ないのですが、新天地へ転居させていただきたいと思います。アドレスは下記に記しておきますが、正月3日からのオープンと致したいと存じます。現行のブログとの関連性を考慮し、タイトルは「田舎暮らしはとんびの里で Ver2」とさせていただきます。従って現行のブログには後ろにVer1を付して区別したいと思っています。

年末は荒れ模様の天候となりました。厳しき新春を予感させるような気象条件ですが、時代の変わり目を標章してるのかも知れませんね。朝貢政治を期するような亡国政権が崩壊するのは時間の問題でしょうが、その後が肝心ですね。時代の変わり目には、時として坂本龍馬のような時代を跨ぐ巨人が出現するものです。彼は当時の法体系や常識に従うと犯罪者であり不逞の輩でありました。幾星霜を経た後日に至って、ようやく正当な評価が出来るようになった次第です。多士済々の登場人物達の中で、真贋の判断を誤りたくないものですね。メディアの煽り報道には惑わされないように注意しておきましょう。何方様もご家族おそろいで良き新春をお迎え下さい。1年間お世話になりました、来年もよろしくお願い致します。

◇◇◇ 転居先 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

タイトル 「田舎暮らしはとんびの里で Ver2」

URL http://blog.goo.ne.jp/tonbinosato

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2010年12月27日

ニューフェイスのご登場

なまじっかブログの発行などを続けているとカメラは否応もない必需品である。従来からの趣味もあって何台もの機材が転がっているのだが、今回又もや新たな仲間が増えてしまった。小生の場合は作業をしながら仲間達の姿を追いかけるのが一般的な撮影パターンである。従ってカメラに要求されるのは「携行性」と「操作の簡便性」この2点に尽きるかと思います。多くのカメラマン諸氏が撮影中心のスケジュールを組まれるのとは異なり、山仕事や農作業がメインでその合間に撮影を続けるという主従逆転の形態です。機材は大まかに分類しますと、コンパクトデジカメ、一眼レフ、両者の中間タイプ、この三種類になりますでしょう。最も活躍するのが中間タイプのカメラ、小生の場合はパナソニックのDMCが愛用機でした。

左前面の撮影です。26倍の光学ズームが光ってますね。

DMCに何ら不満は無かったのですが、新しい製品はやはりそれなりの優れもの、カタログで機能紹介を点検してますとどうにも止まらなくなって・・・・・・・何方にも経験がおありですよね。ニューフェイスはニコンのクールピクスP100、決め手となったのは26倍の光学ズームとモニターの可動性でした。DMCのズームは12倍、やはり少々辛い場面があります。一眼レフと交換レンズを携行すれば良いのですが、作業中心のため断念せざるを得ません。中間タイプのカメラに依存せざるを得ないのですね。小生みたいな撮影パターンの方には結構お薦めしたいタイプです。

右側前面の撮影です。操作ボタンが並んでますね。

さて導入しまして触りまくってますと、露出補正がワンタッチ・・・・これは助かりますね。中心部測光のカメラが多いのですが、オート撮影ですと露出オーバーとなりがちな場面がしばしばあります。そうした際にワンタッチで補正可能なのは重宝しますね。それとモニターが可動式なので、撮影アングルの自由度が非常に高まりました。この2点だけでも導入効果はあったかと思います。芸術写真を狙われるのであれば、重たい機材をかついでの撮影行となりますでしょう。ただ記録中心の小生達のようなパターンでは、携行性に最大のポイントを置きたいと思います。民俗学者の宮本常一氏は、全国をくまなく歩き回りながらごく普通のカメラでごく普通の日常生活を記録し続けられたましたが、学びたい基本姿勢かと思っています。

バック面です。モニターが可動式なので助かります。

最近のコンパクトデジカメも非常な優れもの、小生の愛用機はニコンのクールピクスS700という何所にでも転がっているような代物です。常にポケットに放り込んでいますが、作業の邪魔にもならず瞬間的に撮影に移れます。ブログ写真の半分位はS700のお世話になっていますが、重宝します機材ですね。どうかするとこれ1台で充分かと思える程も、一眼レフは押し入れでしばし待機中でしょうか。

上部からの撮影です。操作系は右手側に集中してます。

左前面の撮影です。26倍の光学ズームが光ってますね。

DMCに何ら不満は無かったのですが、新しい製品はやはりそれなりの優れもの、カタログで機能紹介を点検してますとどうにも止まらなくなって・・・・・・・何方にも経験がおありですよね。ニューフェイスはニコンのクールピクスP100、決め手となったのは26倍の光学ズームとモニターの可動性でした。DMCのズームは12倍、やはり少々辛い場面があります。一眼レフと交換レンズを携行すれば良いのですが、作業中心のため断念せざるを得ません。中間タイプのカメラに依存せざるを得ないのですね。小生みたいな撮影パターンの方には結構お薦めしたいタイプです。

右側前面の撮影です。操作ボタンが並んでますね。

さて導入しまして触りまくってますと、露出補正がワンタッチ・・・・これは助かりますね。中心部測光のカメラが多いのですが、オート撮影ですと露出オーバーとなりがちな場面がしばしばあります。そうした際にワンタッチで補正可能なのは重宝しますね。それとモニターが可動式なので、撮影アングルの自由度が非常に高まりました。この2点だけでも導入効果はあったかと思います。芸術写真を狙われるのであれば、重たい機材をかついでの撮影行となりますでしょう。ただ記録中心の小生達のようなパターンでは、携行性に最大のポイントを置きたいと思います。民俗学者の宮本常一氏は、全国をくまなく歩き回りながらごく普通のカメラでごく普通の日常生活を記録し続けられたましたが、学びたい基本姿勢かと思っています。

バック面です。モニターが可動式なので助かります。

最近のコンパクトデジカメも非常な優れもの、小生の愛用機はニコンのクールピクスS700という何所にでも転がっているような代物です。常にポケットに放り込んでいますが、作業の邪魔にもならず瞬間的に撮影に移れます。ブログ写真の半分位はS700のお世話になっていますが、重宝します機材ですね。どうかするとこれ1台で充分かと思える程も、一眼レフは押し入れでしばし待機中でしょうか。

上部からの撮影です。操作系は右手側に集中してます。

2010年12月24日

命尽き果てるとき

「生者必滅会者定離」とは人間界の定理のようでありますが、自然界でも全く同様なようでございますね。命あるものは必ず滅びゆくもの、理屈ではわかっていても実感としてはなかなか把握しずらいものです。核家族化が進行し、爺様や婆様の最後を看取ることが少なくなった昨今、とりわけ顕著ではないでしょうか。ある意味とても不幸な状況かと思っています。幼い頃から生老病死を実感しながら育たない子ども達は、無機質な人間へと「成長」しかねない怖さを持っていますよね。そんな思いで周囲を見渡しますと、もの言わぬ死が彼方此方に。

生きとし者は死んでゆくのが定め・・・・・・・と解ってはいても。

ゴマダラカミキリムシの食害が主因のようですね。

小規模ながら果樹農園を行っているものですから、植栽した苗木が成長出来ずに枯れ死することは屡々あります。しかしながら、大きくなってつい最近まで実りをもたらしてくれていた樹木が突然枯れ死するのは耐えれないものです。本日はミカンの成長木2本を伐採しなければならぬ羽目となりました。どうやらゴマダラカミキリムシの食害によるようで、年初あたりから弱り気味、それに春先の長雨や夏の猛暑が響いたようです。残念ですが伐倒して焼却するしか無いでしょうね。

切り落とした枝類、焼却して野菜の肥料とするので成仏してな。

枝を切りますと、素っ裸となりますね。

枝類は手持ちの鋸で切り落としました。大きな幹の部分は後日にチェーンソーを持参して処分しようと思っています。焼却した灰は野菜用に有効活用しましょう。カリ肥料として植物の貴重な栄養素となってくれます。苗木の植栽は希望があって楽しいものですが、枯れ死した樹木の後処理は気持ちが重いものです。脱却するには新たな植栽に取り組むべきでしょうね。自宅の庭先に温州ミカンを植えてますが、柿の木と競合しています。まずはこのミカンを移植しましょう、そして苗木を購入して新たなみかん園としたいものです。季節は樹木の休眠期、植え替えや植栽には最適な時期です。タイミングを選んであの世に旅立ってくれたのかな。

残った幹です。ここから後はチェーンソーの出番でしょう。

生きとし者は死んでゆくのが定め・・・・・・・と解ってはいても。

ゴマダラカミキリムシの食害が主因のようですね。

小規模ながら果樹農園を行っているものですから、植栽した苗木が成長出来ずに枯れ死することは屡々あります。しかしながら、大きくなってつい最近まで実りをもたらしてくれていた樹木が突然枯れ死するのは耐えれないものです。本日はミカンの成長木2本を伐採しなければならぬ羽目となりました。どうやらゴマダラカミキリムシの食害によるようで、年初あたりから弱り気味、それに春先の長雨や夏の猛暑が響いたようです。残念ですが伐倒して焼却するしか無いでしょうね。

切り落とした枝類、焼却して野菜の肥料とするので成仏してな。

枝を切りますと、素っ裸となりますね。

枝類は手持ちの鋸で切り落としました。大きな幹の部分は後日にチェーンソーを持参して処分しようと思っています。焼却した灰は野菜用に有効活用しましょう。カリ肥料として植物の貴重な栄養素となってくれます。苗木の植栽は希望があって楽しいものですが、枯れ死した樹木の後処理は気持ちが重いものです。脱却するには新たな植栽に取り組むべきでしょうね。自宅の庭先に温州ミカンを植えてますが、柿の木と競合しています。まずはこのミカンを移植しましょう、そして苗木を購入して新たなみかん園としたいものです。季節は樹木の休眠期、植え替えや植栽には最適な時期です。タイミングを選んであの世に旅立ってくれたのかな。

残った幹です。ここから後はチェーンソーの出番でしょう。

2010年12月21日

強靱なる生命力

かねてから竹の生命力には驚嘆させられていたが、今回とんでもない現象に遭遇してしまった。簡単に表現すると樹木と竹とが一体となって共存しているのだ。出来うる可能性は極めてまれなる確立と想像しているのだが、読者の皆様はどう考えられるだろうか。屁理屈を並べるより画像をご覧になっていただく方が早道だろう。いつもしゃべっている言葉なんだが、100枚の原稿用紙よりも1枚の画像である。動画ならもっとリアルかも知れない。

樹木のど真ん中に竹が生育しています。

少々バックして撮影しますとこんな感じです。

上記の画像をご覧になってどうお感じになっただろうか。明確な事は人工物ではなく、あくまでも自然発生的に生じたものと考えられることです。樹木も竹も生きています。小生の想像は下記の略図の如しです。竹は孟宗竹に代表されますが、地下茎で繁殖していきます。従って該当の樹木に何らかの事由で空洞が生じ、偶然にもその中央部の地下に竹の地下茎が伸びてきて成長した・・・・・・・左様に想像したのですがどうでしょうか。無論、確率的には極めて低いものと思えます。

小生の想像ですが、赤の樹木が空洞となっており、地下茎が伸びて

来た竹が偶然にも空洞内で成長を続け飛び出した、と考えましたが。

それにしても竹の持つ強靱なる生命力にはいつもながら驚かされます。里山では、従来のクヌギやコナラではなく孟宗竹が繁茂して田畑や樹木を駆逐するかの如き勢いです。そう遠くない時期に全面的に竹林となるのでは・・・・・そんな恐怖すら感じますね。かっては竹細工や建築資材等で重宝された竹、現在では殆ど使い道が無いようです、若干の分量が竹炭や工芸品等で活用される程度でしょうか。一部の団体ではシュレッダーにかけて粉末とし土壌改良材として販売してるようですが、数量的にはまだまだのようです。何とか良い活用法はないものでしょうか。

大概の竹林はこんな感じでしょうか。一言で言いますとヤブですね。

我々の農園も直近まで竹林が接近しております。農業用資材として便利

な一面もありますが、その勢いは怖いですね。

樹木のど真ん中に竹が生育しています。

少々バックして撮影しますとこんな感じです。

上記の画像をご覧になってどうお感じになっただろうか。明確な事は人工物ではなく、あくまでも自然発生的に生じたものと考えられることです。樹木も竹も生きています。小生の想像は下記の略図の如しです。竹は孟宗竹に代表されますが、地下茎で繁殖していきます。従って該当の樹木に何らかの事由で空洞が生じ、偶然にもその中央部の地下に竹の地下茎が伸びてきて成長した・・・・・・・左様に想像したのですがどうでしょうか。無論、確率的には極めて低いものと思えます。

小生の想像ですが、赤の樹木が空洞となっており、地下茎が伸びて

来た竹が偶然にも空洞内で成長を続け飛び出した、と考えましたが。

それにしても竹の持つ強靱なる生命力にはいつもながら驚かされます。里山では、従来のクヌギやコナラではなく孟宗竹が繁茂して田畑や樹木を駆逐するかの如き勢いです。そう遠くない時期に全面的に竹林となるのでは・・・・・そんな恐怖すら感じますね。かっては竹細工や建築資材等で重宝された竹、現在では殆ど使い道が無いようです、若干の分量が竹炭や工芸品等で活用される程度でしょうか。一部の団体ではシュレッダーにかけて粉末とし土壌改良材として販売してるようですが、数量的にはまだまだのようです。何とか良い活用法はないものでしょうか。

大概の竹林はこんな感じでしょうか。一言で言いますとヤブですね。

我々の農園も直近まで竹林が接近しております。農業用資材として便利

な一面もありますが、その勢いは怖いですね。

2010年12月17日

大根の季節

寒くなって参りますと、おでんの季節、おでんとなれば大根となるのが定番でしょうか。残念ながら小生は煮込んだ大根が大の苦手、選り分けて避けております。山の神などは大根を食べずして何のおでんぞと曰うのですが。当地は大根の産地でもあります。漬け物にするような普通の大根ではなく、田辺大根、天王寺蕪、紅芯大根、黒皮大根、ビタミン大根・・・・・・・・といったいわゆる伝統野菜の大根類です。当地の農家が苦心して復活されたもので、この季節に直売所で販売されてますが、たちまち売り切れのご様子、お求めの方はお早めに。

ポピュラーなタイプの大根ですね。何にでも活用可能なようです。

伝統野菜と呼ばれる物は、かって大阪市内に農地が広がっていた頃に特産品として栽培されていたものである。都市の拡大に伴い、市内から農地が消滅するのと前後してこれらも消えていった。通常大根に比べると発芽率も悪く、虫も付きやすい。それに生育にも手間暇がかかり、出荷できるようになったのはつい最近のようである。イベント等でふろふき大根の試食なども催されてるが、体験してみる必要がありますでしょうね。小生の場合は、栽培の主は和歌山大根です。少々こぶりの使い勝手のいい大根で、専ら大根おろしでいただきます。煮込んだのは苦手ながら、ジャコと大根おろしの組み合わせとなれば、際限なく賞味してしまいますね。私宅の冬場の定番でしょうか。

伝統野菜の田辺大根です。東住吉区あたりが原産地でしょうか。

同じく天王寺蕪、名前のとおりで四天王寺さんあたりが出身地でしょう。

仲間の衆も大半が大根類は栽培中、活用方法は様々ですが、自宅でたくあんを漬けこむ猛者も存在します。数量は多くはないですが、畑に干された大根は季節の風物詩、正月の来訪を告げているようです。種蒔きのタイミングを間違えないと、ほとんど手間知らずで栽培出来ます。問題は間引き、この作業を適時に実施しないと立派な大根は収穫不能ですね。「最初から種蒔きを点在させれば」とのご意見も出るようですが、大量に播いて競争原理が働かないと育ちが悪いようです。必然的に間引きが発生します。人間様も同様でしょうが、切磋琢磨は必要な過程なんでしょうね。

紅芯大根です、主としてサラダに活用されるとか。綺麗でしょうね。

ビタミン類が格別豊富なんでしょうか、その名もビタミン大根。

さて当地の直売所で販売中の大根類、近隣の畑から軽トラで持ち込まれたものばかり、鮮度の良さが最大のウリでしょうか。フードマイレージなどゼロと同等でしょう。三里四方に医者いらず、食材は近くで育った物(地産地消)を確保したいですね。

仲間の一人が畑に吊していました。タクアンを自作するのでしょうね。

ポピュラーなタイプの大根ですね。何にでも活用可能なようです。

伝統野菜と呼ばれる物は、かって大阪市内に農地が広がっていた頃に特産品として栽培されていたものである。都市の拡大に伴い、市内から農地が消滅するのと前後してこれらも消えていった。通常大根に比べると発芽率も悪く、虫も付きやすい。それに生育にも手間暇がかかり、出荷できるようになったのはつい最近のようである。イベント等でふろふき大根の試食なども催されてるが、体験してみる必要がありますでしょうね。小生の場合は、栽培の主は和歌山大根です。少々こぶりの使い勝手のいい大根で、専ら大根おろしでいただきます。煮込んだのは苦手ながら、ジャコと大根おろしの組み合わせとなれば、際限なく賞味してしまいますね。私宅の冬場の定番でしょうか。

伝統野菜の田辺大根です。東住吉区あたりが原産地でしょうか。

同じく天王寺蕪、名前のとおりで四天王寺さんあたりが出身地でしょう。

仲間の衆も大半が大根類は栽培中、活用方法は様々ですが、自宅でたくあんを漬けこむ猛者も存在します。数量は多くはないですが、畑に干された大根は季節の風物詩、正月の来訪を告げているようです。種蒔きのタイミングを間違えないと、ほとんど手間知らずで栽培出来ます。問題は間引き、この作業を適時に実施しないと立派な大根は収穫不能ですね。「最初から種蒔きを点在させれば」とのご意見も出るようですが、大量に播いて競争原理が働かないと育ちが悪いようです。必然的に間引きが発生します。人間様も同様でしょうが、切磋琢磨は必要な過程なんでしょうね。

紅芯大根です、主としてサラダに活用されるとか。綺麗でしょうね。

ビタミン類が格別豊富なんでしょうか、その名もビタミン大根。

さて当地の直売所で販売中の大根類、近隣の畑から軽トラで持ち込まれたものばかり、鮮度の良さが最大のウリでしょうか。フードマイレージなどゼロと同等でしょう。三里四方に医者いらず、食材は近くで育った物(地産地消)を確保したいですね。

仲間の一人が畑に吊していました。タクアンを自作するのでしょうね。

2010年12月09日

トラクターは何処へ(3)

素人大工によります建築工事もだいぶ進捗して参りました。仲間達も志気があがり、腕の方も冴えてきてるようです。人間は恐ろしいもので、勢いに乗りますと不可能と思えるようなことでも何とか処理してしまうのですね、俗に言います火事場の何とやらでしょうか。外観も建物らしく成って参りました。目に付くような歪みも無さそうです。各位の得意能力が存分に発揮されたようで、人生経験はまさに無駄がない・・・・・・・つくづくそう実感しますね。工具の使用方法など、「いつの間に何所で覚えたの」と疑問詞が付くほどにうまく活用しています。おかげさまで専門業者に依頼することなく完成の良き日を迎えられそうです。

腕利きの職人集団が頑張っております。

建物らしき外観がチラホラ、こうなってきますと俄然張り切りますね。

箱を作り上げるのは比較的うまくいったのですが、苦戦しましたのは扉の取り付け工事。トラクターが鎮座されますので、防犯上の兼ね合いから頑丈な扉で尚かつ開閉がスムーズで広々・・・・・・難しい条件をクリアーしなければなりません。当然に既製品などあり得るはずもなく、独自のオリジナル品の作製とあいなります。合板を型紙にして鉄板を切り、角材で枠組みを作って、世界に一つだけの扉の完成です。次なる課題は如何にして現場にうまく取り付けるか。水平と垂直を数学的手法で確保したと記述しましたが、そこはそれ、やはりプロではありません。微かなゆがみは存在するようで、出来上がった現況に扉をマッチさせるしか方法論は無さそうです。微妙な小細工を繰り返しながら、何とか出来上がりました。

合板による型紙を使っての特性ドアの作成中です。

外壁工事も加工した鉄板を使って仕上げていきます。

箱が完成し扉も無事に仕上がりますと残されたのは内装工事のみ、こちらは雨の日でも作業は可能です。とりあえずトラクターを格納しようとの話になり、最もトラクターを愛用するU氏の運転で無事に格納できました。これで雨風に悩むことなく車庫の中で悠然と待機出来そうです。農道に直結した位置ですので、要請があれば直ちに出動可能。おかげさまで冬場の田圃の耕耘作業が捗りそうです。通常、田圃は10月~11月に稲刈りが完了しますと、春先の田植えのシーズンまで放置される事例が多いものです。本当はこの期間に何度か耕耘作業を行い、田圃の土中に空気を入れ込む事と土中の雑草の種を寒波にさらすことで防除するという大事な作業が必要です。これまでうまく実施出来なかったこうした作業が楽に取り組めそうで、来年は収穫増と取らぬ狸の何とやらに胸躍らせる日々ですね。さて物事はそううまく運びますかどうか。

鉄工所の親方は大先輩のU氏、どこでこんな技術を覚えた?

強度の確保には三角形を多用します。数学や物理の授業が今になって役立つとは。

数日間に及ぶ大工事、気をつけながら作業を進めてはいましたが、やはり支障は出たようです。現場はMs氏の耕作地、里芋やネギ類が植栽されています。点検してみますと、数本の里芋が折れてぶっ飛んでいました。知らぬまに農作物を踏みにじってしまったようです。Ms氏には謝罪のメールを届けましたが申し訳ないことです。それと若干日当たりが悪くなりますね。代替地の耕耘作業を実施してから提供したいのですが、里芋の収穫が完了しないと耕耘機がはいれぬようです。しばしのお待ちを願わねばならぬようですね。

どうにか完成の模様ですね、内装工事はボチボチと参りましょう。

鎮座された米チームの旗艦あおぞら号、大活躍が期待されます。

迷惑をかけてしまったMs氏の里芋、丸印あたりが吹っ飛んでいます。

腕利きの職人集団が頑張っております。

建物らしき外観がチラホラ、こうなってきますと俄然張り切りますね。

箱を作り上げるのは比較的うまくいったのですが、苦戦しましたのは扉の取り付け工事。トラクターが鎮座されますので、防犯上の兼ね合いから頑丈な扉で尚かつ開閉がスムーズで広々・・・・・・難しい条件をクリアーしなければなりません。当然に既製品などあり得るはずもなく、独自のオリジナル品の作製とあいなります。合板を型紙にして鉄板を切り、角材で枠組みを作って、世界に一つだけの扉の完成です。次なる課題は如何にして現場にうまく取り付けるか。水平と垂直を数学的手法で確保したと記述しましたが、そこはそれ、やはりプロではありません。微かなゆがみは存在するようで、出来上がった現況に扉をマッチさせるしか方法論は無さそうです。微妙な小細工を繰り返しながら、何とか出来上がりました。

合板による型紙を使っての特性ドアの作成中です。

外壁工事も加工した鉄板を使って仕上げていきます。

箱が完成し扉も無事に仕上がりますと残されたのは内装工事のみ、こちらは雨の日でも作業は可能です。とりあえずトラクターを格納しようとの話になり、最もトラクターを愛用するU氏の運転で無事に格納できました。これで雨風に悩むことなく車庫の中で悠然と待機出来そうです。農道に直結した位置ですので、要請があれば直ちに出動可能。おかげさまで冬場の田圃の耕耘作業が捗りそうです。通常、田圃は10月~11月に稲刈りが完了しますと、春先の田植えのシーズンまで放置される事例が多いものです。本当はこの期間に何度か耕耘作業を行い、田圃の土中に空気を入れ込む事と土中の雑草の種を寒波にさらすことで防除するという大事な作業が必要です。これまでうまく実施出来なかったこうした作業が楽に取り組めそうで、来年は収穫増と取らぬ狸の何とやらに胸躍らせる日々ですね。さて物事はそううまく運びますかどうか。

鉄工所の親方は大先輩のU氏、どこでこんな技術を覚えた?

強度の確保には三角形を多用します。数学や物理の授業が今になって役立つとは。

数日間に及ぶ大工事、気をつけながら作業を進めてはいましたが、やはり支障は出たようです。現場はMs氏の耕作地、里芋やネギ類が植栽されています。点検してみますと、数本の里芋が折れてぶっ飛んでいました。知らぬまに農作物を踏みにじってしまったようです。Ms氏には謝罪のメールを届けましたが申し訳ないことです。それと若干日当たりが悪くなりますね。代替地の耕耘作業を実施してから提供したいのですが、里芋の収穫が完了しないと耕耘機がはいれぬようです。しばしのお待ちを願わねばならぬようですね。

どうにか完成の模様ですね、内装工事はボチボチと参りましょう。

鎮座された米チームの旗艦あおぞら号、大活躍が期待されます。

迷惑をかけてしまったMs氏の里芋、丸印あたりが吹っ飛んでいます。

2010年12月08日

焼き芋屋の開業を

朝晩はめっきりと冷え込んできました。さすがに師走の季節、冬将軍の到来も間近のようです。農作業をやっていましても、何時の間にか肌寒さを感じ、気が付けば夕闇が迫っている・・・・・・こんな日々でしょうか。日中の暖かさがとても有り難く思えます。さてこうなって参りますと、暖かい物が欲しくなりますのが人間の本性、其処に付け込むのが商売の極意とか。我が仲間達にも目端の利くお方が少なくないようで、農作業から街のビジネスへと商売替えされる方もチラホラ。本日はイモ屋稼業を始められた有志を訪ねてみましょう。場所は某直売所、こう書きますと賢明な読者の方はお気づきかと思います。再三登場します「道の駅かなん」ですね。何せ仲間の衆は道の駅かなんの熱烈な応援団、何故にと思うほど入れ込んでいるようです。

店頭風景です。利益が出るような価格では無さそうですね。

いい色合いに焼き上がっていますね。品種はベニアズマです。

営業日は基本的に毎週の土日、諸般の事情でお休みすることもあるようですが、春先の3月頃までは継続するようです。イモは主としてベニアズマを使用、栽培した自家製も使用するようですが何せ分量が少ないものですから、仕入れての販売と成らざるを得ないようです。窯の準備もあって8時半の開店に間に合わせるには7時には着火が必要とか。当然その前の出勤となります。以降、夕方の5時頃まで立ちっぱなし、楽な稼業ではありません。それでも通いますのはお客様との対話が楽しみなようで、とりわけ小さなお客様が100円玉を握りしめてのご登場には思いっきり甘くなるようです。我が家の孫達の顔が思い浮かぶのでしょうね。

さっそくお客様が、やはりご婦人方が多いようですね。

ご夫婦円満の秘訣は焼き芋にあり?

1個いただいて試食してみました。熱々のイモが冷え込んだ体をほっこりと温めてくれます。ホクホク感の中にもしっとり感があって、何個でも食べれそうな雰囲気。栗(9里)より美味い13里半(4里超)とか表現されますが、事実のようですね。しばらく覗いてましたが客層はご婦人方が多いようです。買い物ついでにおやつに数個、そんな感じでしょうか。持ち帰っての一家団欒は、家庭円満の秘訣かも知れませんね。お近くにご来訪の折には是非ご賞味下さい。

頂戴しました試食用の焼き芋、見事な色合いですね。

手作り窯の内部です。熱源にはプロパンガスを利用しています。

「い~し~やき~いも」今日も彼の伸びやかな歌声が店内に響き渡っています。立ちっぱなしの稼業も苦にならないようで、細身の体のどこにそんなエネルギーがと不思議に思えるほど。地域社会との関わりの中で、己の役割と働きを実感できるのが最大の要因かも知れませんね。彼にとっては認知症や生活習慣病といった世間様の風潮は全くのご無沙汰のようで、医療費削減(国保会計)の秘訣はこんな所に潜んでいるようですね。

彼の伸びやかな歌声が店内に響き、釣られてお立ち寄りの方々が。、

お好きなのでしょうか、店頭脇にはシクラメンの香りが。

店頭風景です。利益が出るような価格では無さそうですね。

いい色合いに焼き上がっていますね。品種はベニアズマです。

営業日は基本的に毎週の土日、諸般の事情でお休みすることもあるようですが、春先の3月頃までは継続するようです。イモは主としてベニアズマを使用、栽培した自家製も使用するようですが何せ分量が少ないものですから、仕入れての販売と成らざるを得ないようです。窯の準備もあって8時半の開店に間に合わせるには7時には着火が必要とか。当然その前の出勤となります。以降、夕方の5時頃まで立ちっぱなし、楽な稼業ではありません。それでも通いますのはお客様との対話が楽しみなようで、とりわけ小さなお客様が100円玉を握りしめてのご登場には思いっきり甘くなるようです。我が家の孫達の顔が思い浮かぶのでしょうね。

さっそくお客様が、やはりご婦人方が多いようですね。

ご夫婦円満の秘訣は焼き芋にあり?

1個いただいて試食してみました。熱々のイモが冷え込んだ体をほっこりと温めてくれます。ホクホク感の中にもしっとり感があって、何個でも食べれそうな雰囲気。栗(9里)より美味い13里半(4里超)とか表現されますが、事実のようですね。しばらく覗いてましたが客層はご婦人方が多いようです。買い物ついでにおやつに数個、そんな感じでしょうか。持ち帰っての一家団欒は、家庭円満の秘訣かも知れませんね。お近くにご来訪の折には是非ご賞味下さい。

頂戴しました試食用の焼き芋、見事な色合いですね。

手作り窯の内部です。熱源にはプロパンガスを利用しています。

「い~し~やき~いも」今日も彼の伸びやかな歌声が店内に響き渡っています。立ちっぱなしの稼業も苦にならないようで、細身の体のどこにそんなエネルギーがと不思議に思えるほど。地域社会との関わりの中で、己の役割と働きを実感できるのが最大の要因かも知れませんね。彼にとっては認知症や生活習慣病といった世間様の風潮は全くのご無沙汰のようで、医療費削減(国保会計)の秘訣はこんな所に潜んでいるようですね。

彼の伸びやかな歌声が店内に響き、釣られてお立ち寄りの方々が。、

お好きなのでしょうか、店頭脇にはシクラメンの香りが。

2010年12月02日

惻隠の情

当地に寓居を定めて20有余年、すっかり地域にも溶け込んできたかと思えるが、今も尚感心するのが人々の優しさ。それも表だって現れるのではなく、ごくさりげなく。誰も気づかぬような場所で遭遇すると、思わずほっこりと身も心も暖かくなってきます。山里に暮らす人々が生活の厳しさの中から自然と身につけたものなのか、生来の本性なのか、その来歴はよくわかりませんが、風土と暮らしの中で何時しか備えられた特性のようでもあります。晩秋ともなりますと冷え込みが激しく、山の小鳥たちも食べるものに不自由するようで、庭先にまで進出して参ります。其処彼処に柿の木が植え込まれていますが、大半の樹に実がついたまま。どうやら全部を収穫しないのが地域の習わしのようです。

これは野生種の渋柿ですが、こんな光景が其処彼処に。

此処にも力関係があるようで、弱肉強食は世の習いのようでもあります。ただ人間界と違って極限まで行き着く事は少なく、追い払って満腹すれば退散するようで、その後追われた立場の者がゆっくりとついばんでおります。生活の叡智のようでもありますね。ひょっとしたら人間よりも優れた共生能力を持ってるのかも知れません。一族の栄華の為に大砲をぶっ放して殺戮を繰り返すような、どこかの将軍様とは雲泥の相違のようです。小生も見習って少々の柿の実を残しております。ヒヨドリありメジロ有り、雀にムクドリに時にはテンまで出没しております。テンが柿の実を食べるとは存じませんでしたが、器用に登って囓っておりますね。残念ながらカメラは間に合いませんでしたが。雑食性で鳥類も食するようですから、来訪の小鳥達を狙ったのかな。

暴れん坊のムクドリが立ち去ると早速にメジロの来訪が。

メジロが立ち去るとスズメの出番のようですね。

散歩が好きなもので、界隈を歩き回る事(誰ですか、「徘徊」などと陰口言ってるのは)が多いのですが、道路際にさりげなく花々が咲き誇っておる場面にしばしば遭遇します。ガードレールを越えた僅かな隙間に、1本、2本・・・・。状況から見て野草ではなく何方かが植え込まれた栽培花のようです。恐らく道行く旅人のために、「お疲れ様。今日も元気で旅路を続けて下さいね」、そんなメッセージが込められているのではなかろうか。民家から遠く離れた場所での遭遇だけに、人々の床しさと優しさに胸が熱くなってきます。山里で暮らす農林業の人々、決して豊とも思えぬ暮らしぶりながら、その胸中には広大な思いと優しさとが充満してるようでもあります。「人間って何だろう」、ついそんな感慨に捕らわれてしまいますね。

コウテイダリアのようですね。道路際の僅かなスペースに植え込まれて

おります。旅人への愛のメッセージなんでしょうか。

おやおやこちらにも。今が最盛期のようですね。

晩秋から初冬へと季節は変わります。寒さと冷え込みは激しくなりますが、人の思いと情けは暖かく、暗夜に一灯を掲げながら歩き続ける勇気を与えてくれるようです。

錦秋が山から里へと降りてきました。当地の小道の周辺は今が盛りと

真っ赤や真っ黄となった雑木林が見頃です。

こんな光景に包まれながら散歩できる幸福にただ感謝。

土手の傾斜地にも赤い絨毯が広がっています。

これは野生種の渋柿ですが、こんな光景が其処彼処に。

此処にも力関係があるようで、弱肉強食は世の習いのようでもあります。ただ人間界と違って極限まで行き着く事は少なく、追い払って満腹すれば退散するようで、その後追われた立場の者がゆっくりとついばんでおります。生活の叡智のようでもありますね。ひょっとしたら人間よりも優れた共生能力を持ってるのかも知れません。一族の栄華の為に大砲をぶっ放して殺戮を繰り返すような、どこかの将軍様とは雲泥の相違のようです。小生も見習って少々の柿の実を残しております。ヒヨドリありメジロ有り、雀にムクドリに時にはテンまで出没しております。テンが柿の実を食べるとは存じませんでしたが、器用に登って囓っておりますね。残念ながらカメラは間に合いませんでしたが。雑食性で鳥類も食するようですから、来訪の小鳥達を狙ったのかな。

暴れん坊のムクドリが立ち去ると早速にメジロの来訪が。

メジロが立ち去るとスズメの出番のようですね。

散歩が好きなもので、界隈を歩き回る事(誰ですか、「徘徊」などと陰口言ってるのは)が多いのですが、道路際にさりげなく花々が咲き誇っておる場面にしばしば遭遇します。ガードレールを越えた僅かな隙間に、1本、2本・・・・。状況から見て野草ではなく何方かが植え込まれた栽培花のようです。恐らく道行く旅人のために、「お疲れ様。今日も元気で旅路を続けて下さいね」、そんなメッセージが込められているのではなかろうか。民家から遠く離れた場所での遭遇だけに、人々の床しさと優しさに胸が熱くなってきます。山里で暮らす農林業の人々、決して豊とも思えぬ暮らしぶりながら、その胸中には広大な思いと優しさとが充満してるようでもあります。「人間って何だろう」、ついそんな感慨に捕らわれてしまいますね。

コウテイダリアのようですね。道路際の僅かなスペースに植え込まれて

おります。旅人への愛のメッセージなんでしょうか。

おやおやこちらにも。今が最盛期のようですね。

晩秋から初冬へと季節は変わります。寒さと冷え込みは激しくなりますが、人の思いと情けは暖かく、暗夜に一灯を掲げながら歩き続ける勇気を与えてくれるようです。

錦秋が山から里へと降りてきました。当地の小道の周辺は今が盛りと

真っ赤や真っ黄となった雑木林が見頃です。

こんな光景に包まれながら散歩できる幸福にただ感謝。

土手の傾斜地にも赤い絨毯が広がっています。

2010年11月27日

作業の〆は収穫祭で

11月も末、年の終わりとなってきました。農作業も一段落、森のお仕事も大半が完了・・・・・・・こうなって参りますと、〆の儀式が必要となってきます。先人達も同様だったと見え、歳時記を紐どきますと祝宴の場を何度も設けてご苦労さんの一時を楽しまれていたようです。見習っていくのが子々孫々の勤め、とは勝手な屁理屈でしょうか。まあ、そんな事はどうでもいいでしょう。恒例の収穫祭を楽しもうと仲間の衆が持尾城趾に集結。ここはNPO法人里山倶楽部の本拠地、いわゆる山賊の寝ぐらとでも申しましょうか。かって楠公さんが鎌倉幕府軍相手に戦った古戦場の一角でもあります。葛城連峰の中腹にあって、晩秋ともなりますと結構冷え込みます。いいお天気なのに火の気が必要で、早速のたき火の開始。薪の炎に照らされてようやくほっこり、作業開始のようです。

まずは社長のご挨拶。しっかり食べて飲んで、と太っ腹の大方針。

火の気が恋しい季節です。何はさておいてもたき火を。

まずはセレモニーの定番、社長の訓辞から。シャイな社長が、「しっかり食べて飲んで存分に楽しんで下さい」と大盤振る舞いの挨拶を。会社は多角経営、林業に農業に教育業に子育てにコンサル業に販売業に・・・・・・あらゆる部門に進出してますので、人材も資材も豊富で不自由なし。本日はレストランオーナーだった某シェフが陣頭指揮、地産地消での宴会料理となりそうです。小生はMz氏と風呂屋の三助を、山の上での足湯の開店です。バイオマスエネルギーなどと大層な事は申しません。要は森の端材である薪を使って湯を沸かし足湯にはいっていただこうとのサービス、火の番は冷え込んだ本日の有り難い仕事となりました。一番風呂はちびっ子のお兄ちゃんかな。

仲良く三助を勤めたMz氏、火の当番は有り難いですね。

一番風呂はパンツ一枚のちびっ子君。

食べるわ飲むわ・・・・・・・・シェフも追いつかないようで。

次々と出来上がってくる山賊料理を頂きながらイベントが進行します。2週間にわたるネパールトレッキングから帰国したばかりのOm氏は山行報告、沢山の写真が旅情を誘います。トイレに紙が無いとの話にはびっくり仰天、例の左手の活躍だそうです。風俗習慣は各地固有のもの、自前の文化に基づく野暮な批判は止めて置きましょう。女将役のTr女史は野鳥の羽コレクションの紹介。20年以上にも及ぶ力作揃い、森の散策の中で出合った野鳥の死骸から剥製を作り上げるそうで、条件のいい「物件」に出合うのは非常にまれであるとか。遭遇された方は当ブログまでご一報下さい。彼女がすっ飛んで参るかと思いますので。

ネパールトレッキングの写真集です。流石に異国。

20年以上かけた力作のコレクションが。捕獲ではないようです。

大女将の熱弁が続きます。ダイニングで剥製作業を行うと

流石に連れ合いの君が困惑されるとか。

若い女性軍は葉脈作りの作業を始めました。紅葉した枯れ葉を集め、余分なものをそぎ落として葉脈のみとし、ラミネート加工のようです。手近で季節感豊かな森のお土産でしょうね。別のメンバー達は手作りコンニャクに挑戦のようです。自前のコンニャクイモを茹でミキサーで溶解して炭酸カルシウムを投入、攪拌しながら形を整えます。固まったらお湯で沸騰させれば完成のようで、小生も参入したかったのですが風呂屋稼業が忙しくて断念。次の機会にはとチャンスを狙いましょう。

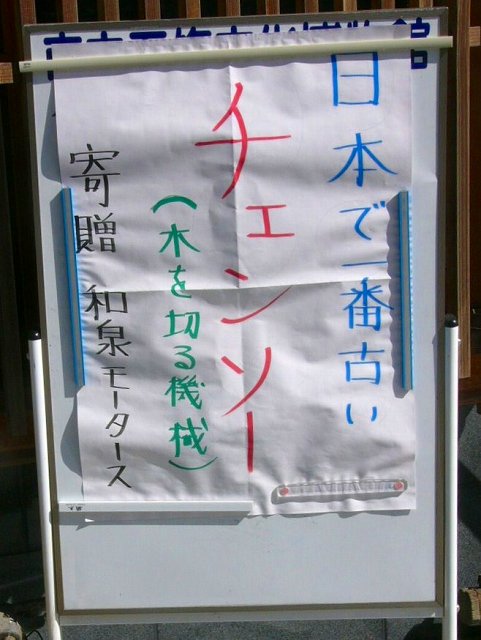

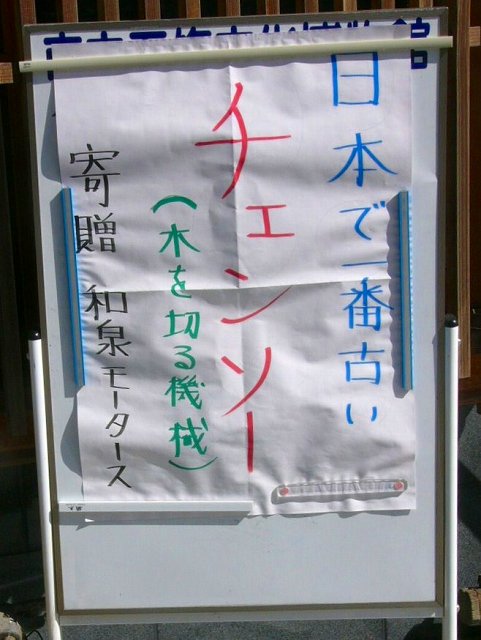

手慣れた様子でコンニャク作りを。チェーンソー作業とどちらがお得意かな。

チーフシェフの見事な手さばきが、流石に元レストランオーナー。

ひたすら食べまくるのは何方かな。赤い帽子がトレードマーク。

食べて飲んで遊んでのイベントが盛大に進行中ですが、所用もあって午後の3時で中断することに。後ろ髪を引かれながら山を降りました。紅葉に包まれた山道を駐車場までのんびりと下ります。この地に通い出して10年以上ですか、すっかり馴染んだルートは本日も快調な足取りに応えてくれます。

食後の運動は丸太切り競争、タイムトライアルで景品あり。1番の方はVSOP。

何時も大活躍のへっついさん、無論手作りの自家製です。

紅葉に包まれた小道を駐車場へと下ります。

まずは社長のご挨拶。しっかり食べて飲んで、と太っ腹の大方針。

火の気が恋しい季節です。何はさておいてもたき火を。

まずはセレモニーの定番、社長の訓辞から。シャイな社長が、「しっかり食べて飲んで存分に楽しんで下さい」と大盤振る舞いの挨拶を。会社は多角経営、林業に農業に教育業に子育てにコンサル業に販売業に・・・・・・あらゆる部門に進出してますので、人材も資材も豊富で不自由なし。本日はレストランオーナーだった某シェフが陣頭指揮、地産地消での宴会料理となりそうです。小生はMz氏と風呂屋の三助を、山の上での足湯の開店です。バイオマスエネルギーなどと大層な事は申しません。要は森の端材である薪を使って湯を沸かし足湯にはいっていただこうとのサービス、火の番は冷え込んだ本日の有り難い仕事となりました。一番風呂はちびっ子のお兄ちゃんかな。

仲良く三助を勤めたMz氏、火の当番は有り難いですね。

一番風呂はパンツ一枚のちびっ子君。

食べるわ飲むわ・・・・・・・・シェフも追いつかないようで。

次々と出来上がってくる山賊料理を頂きながらイベントが進行します。2週間にわたるネパールトレッキングから帰国したばかりのOm氏は山行報告、沢山の写真が旅情を誘います。トイレに紙が無いとの話にはびっくり仰天、例の左手の活躍だそうです。風俗習慣は各地固有のもの、自前の文化に基づく野暮な批判は止めて置きましょう。女将役のTr女史は野鳥の羽コレクションの紹介。20年以上にも及ぶ力作揃い、森の散策の中で出合った野鳥の死骸から剥製を作り上げるそうで、条件のいい「物件」に出合うのは非常にまれであるとか。遭遇された方は当ブログまでご一報下さい。彼女がすっ飛んで参るかと思いますので。

ネパールトレッキングの写真集です。流石に異国。

20年以上かけた力作のコレクションが。捕獲ではないようです。

大女将の熱弁が続きます。ダイニングで剥製作業を行うと

流石に連れ合いの君が困惑されるとか。

若い女性軍は葉脈作りの作業を始めました。紅葉した枯れ葉を集め、余分なものをそぎ落として葉脈のみとし、ラミネート加工のようです。手近で季節感豊かな森のお土産でしょうね。別のメンバー達は手作りコンニャクに挑戦のようです。自前のコンニャクイモを茹でミキサーで溶解して炭酸カルシウムを投入、攪拌しながら形を整えます。固まったらお湯で沸騰させれば完成のようで、小生も参入したかったのですが風呂屋稼業が忙しくて断念。次の機会にはとチャンスを狙いましょう。

手慣れた様子でコンニャク作りを。チェーンソー作業とどちらがお得意かな。

チーフシェフの見事な手さばきが、流石に元レストランオーナー。

ひたすら食べまくるのは何方かな。赤い帽子がトレードマーク。

食べて飲んで遊んでのイベントが盛大に進行中ですが、所用もあって午後の3時で中断することに。後ろ髪を引かれながら山を降りました。紅葉に包まれた山道を駐車場までのんびりと下ります。この地に通い出して10年以上ですか、すっかり馴染んだルートは本日も快調な足取りに応えてくれます。

食後の運動は丸太切り競争、タイムトライアルで景品あり。1番の方はVSOP。

何時も大活躍のへっついさん、無論手作りの自家製です。

紅葉に包まれた小道を駐車場へと下ります。

2010年11月25日

邂逅とは巡り会うこと

「朋あり遠方より来たる、亦楽しからずや、人知らず、而していからず亦君子ならずや、・・・・・・・・・」確か論語の一節だったかと思うが、こんな心境となる事も時にはあるものだとの実感。流石に先人の教えは心に染み渡ります。昼下がりのとある街角、小さな広場に車を止めブログ記事用の取材を続けていた時でした。野球帽を被った中年の男性が、「・・・・・・さんではないでしょうか」と小生の名前を告げるのです。びっくりするも誰だったか思い出せず面食らう小生に、自己紹介をしてくれた彼は紛れもなく以前の職場の同僚であったAs氏。偶然の再会にただお互いに驚くのみでした。5年ぶりの対面でしょうか。彼とは数十年前に某セクションで仕事を共にしたことがあります。イヤそれ以上に遊び仲間でありました。当時は若きライダー、連れもって各地を走り回ったものです。

ハンドルを握って今日もこんな道を走り続けているのだろうか。

勤務中だった彼とは携帯番号の交換のみで別れましたが、後日早速の連絡があって森の喫茶店での出逢いとなりました。聞きますと2年前に退職し、1年半ほど遊んで最近今の仕事を見つけられたとのこと。1日4時間程度、週に4日勤務で月収6万程度とか語っていました。彼は50代半ば、3名の子どもさんの一番下はまだ大学の3回生だとか。職場の人間関係や仕事の重圧で鬱病となり、耐えられなくなって退職したようです。幸い仕事から離れると病は薄らぎ、健康は取り戻したようですが、次なる職場は見つからずハローワーク通いが続いたと笑っていました。偶然見つかった今の仕事は配送業務、車の好きな彼には似合った職種かも知れませんね。

時間で現すと午後の3時、遅くはないが夕闇の気配が感じられる頃。

再スタートを切った彼が、一灯を掲げて歩き続けられる事を。

人の行く裏に花咲く道があり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

それにしても、気づかぬ間に職場環境が次第に厳しくなり働く方々も追い詰められているようです。彼の場合は幸運な事に資産もあって生活の心配は無きようですが、家の中で居場所が無かったとは実感のようですね。悲しき習性と言えば叱られますが、男は仕事をしてなんぼと言いますか、世の中に貢献してるんだとの自意識がないと生きられない動物なんですね。退職された男性諸氏が、何時の間にか方向性を見失って認知症的な症状に陥られるとか聞きますが、わかるような気がします。趣味や道楽で空白感が埋まるような代物では無さそうです。

彼には、黄昏時の静かな幸福を発見して欲しいものです。

彼は好きな仕事が見つかってラッキーでした。収入は欲を言えばキリがありません、元気で出勤できる場所がある、日々の仕事を楽しめる、それだけでも充分ではないでしょうか。産業の空洞化が叫ばれ、3k移民の導入などが画策されてるようですが、自国民の職域確保が先決でしょう。経済の活性化が最優先事項でありますのに、媚中外交などで時間を浪費するだけの現政権担当者にはお引き取りを願わねばならないようですね。

天まで伸びよ緑の樹、某保育園の園長さんの口癖でした。

紅葉に変わってますが、そのまま彼に伝えましょう。

ハンドルを握って今日もこんな道を走り続けているのだろうか。

勤務中だった彼とは携帯番号の交換のみで別れましたが、後日早速の連絡があって森の喫茶店での出逢いとなりました。聞きますと2年前に退職し、1年半ほど遊んで最近今の仕事を見つけられたとのこと。1日4時間程度、週に4日勤務で月収6万程度とか語っていました。彼は50代半ば、3名の子どもさんの一番下はまだ大学の3回生だとか。職場の人間関係や仕事の重圧で鬱病となり、耐えられなくなって退職したようです。幸い仕事から離れると病は薄らぎ、健康は取り戻したようですが、次なる職場は見つからずハローワーク通いが続いたと笑っていました。偶然見つかった今の仕事は配送業務、車の好きな彼には似合った職種かも知れませんね。

時間で現すと午後の3時、遅くはないが夕闇の気配が感じられる頃。

再スタートを切った彼が、一灯を掲げて歩き続けられる事を。

人の行く裏に花咲く道があり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

それにしても、気づかぬ間に職場環境が次第に厳しくなり働く方々も追い詰められているようです。彼の場合は幸運な事に資産もあって生活の心配は無きようですが、家の中で居場所が無かったとは実感のようですね。悲しき習性と言えば叱られますが、男は仕事をしてなんぼと言いますか、世の中に貢献してるんだとの自意識がないと生きられない動物なんですね。退職された男性諸氏が、何時の間にか方向性を見失って認知症的な症状に陥られるとか聞きますが、わかるような気がします。趣味や道楽で空白感が埋まるような代物では無さそうです。

彼には、黄昏時の静かな幸福を発見して欲しいものです。

彼は好きな仕事が見つかってラッキーでした。収入は欲を言えばキリがありません、元気で出勤できる場所がある、日々の仕事を楽しめる、それだけでも充分ではないでしょうか。産業の空洞化が叫ばれ、3k移民の導入などが画策されてるようですが、自国民の職域確保が先決でしょう。経済の活性化が最優先事項でありますのに、媚中外交などで時間を浪費するだけの現政権担当者にはお引き取りを願わねばならないようですね。

天まで伸びよ緑の樹、某保育園の園長さんの口癖でした。

紅葉に変わってますが、そのまま彼に伝えましょう。

2010年11月18日

串柿の里を訪ねて

曲がりくねった細い山道をゆっくりと登っていく。ハンドルを切り損なったら間違いなくあの世行き。こんな山の上に人が住んでるのだろうか、そんな不安を覚えるような林道とも表現できるような生活道路だ。ガードレールもないので冬場はどうされるのだろう、冬眠だろうか。森を抜けた大地状の傾斜地に数十戸の民家が点在している。四郷地区のとある集落、いわずと知れた柿の里だ。毎年この季節になると訪問するのを習わしとしている。道中は大変だが、朱色に染まる秋の集落はなんとも秀逸で被写体として申し分なし。その割にはいい画像がなかなか撮れないのが悩みの種でもあるのだが。柿は渋柿、串柿にして正月用として出荷されるのが地域の生業だ。

これが噂の串柿です。正月用の縁起物として販売されます。

集落全部が柿農家のようですね。こんな光景が至るところに。

訪問したのは11月の中旬、若干の出遅れである。ご当地の柿は渋柿が早く10月が最盛期、11月に入ると甘柿の富有柿の出番となる。従って、串柿生産は佳境を越えており、撮影には少々遅いようだ。狭い道路に微かな空きスペースを見つけ車を止めて歩き始める。何年も通っているので大まかなポイントは把握済み、但し最盛期を越えてる故か少々寂しげな雰囲気だ。串柿作業に従事する村人もほとんど見受けない。動き回るのは小生と奈良から来訪のカメラマン氏の2名だけだ。さりげなく民家を覗くが、車は大半が四駆仕様車。標高が500メートルを超えており冬場は凍結だろうから四駆でも怖いかも。

渋柿は最盛期を過ぎていますが、若干は残っていました。収穫が続いています。

山の中腹に点在する四郷地区の柿農家、標高500~600メートル位です。

ご当地は和泉山脈の南斜面にあり、紀ノ川とほぼ並行して山脈が続いている。日照が良く南へ延びる支脈を有効利用して柿栽培が盛んに行われている。山間部に点在する民家は殆どが柿栽培での生計であろう。土地が合うのか収穫量も品質も高いようだ。地元では日本一の柿の里と自称されているが、看板に偽り無しのようです。毎年、買い出しに出向きますが、ここの柿を賞味しますと他産地のはパス・・・・・・・の心境ですね。行政区は和歌山県伊都郡かつらぎ町、一度お出かけになる事をお薦めします。

串柿を天日干しする専用施設が作られています。結構な設備投資が入用で。

標高の故かこんな光景も。柿とリンゴのコラボレーション。

さて柿の木ですが、1000種位の品種があるとも言われております。大別しますと、渋柿と甘柿とに分類されますね。当地では渋はヒラタネ、甘はフユウガキが多いようです。時期的にはヒラタネが10月の収穫、フユウガキが11月の収穫です。従って10月は渋抜きされたヒラタネを賞味し、11月以降はフユウガキに変化というのが一般的なパターンですか。柿農家は炭酸ガスを使って渋抜きを為されますが、小生達は焼酎を使って小規模な渋抜きを或いは干し柿作りを楽しんでいます。最近は渋柿を植え込む方は少なく、渋柿の入手が難しくなってきました。甘柿も美味しいですが、本当に甘いのは渋柿では・・・・・・そう思うことも屡々ですね。

山頂付近は錦秋が広がっています。人工林化してない場所も残ってますね。

柿の里へのランドマーク、広域農道で分岐の明示ですね。

◇◇◇◇◇ 訂正とお詫び ◇◇◇◇◇

11日付けの記事(大阪産フェア)に不具合がありました。画像6番で書籍販売ブースを宝島社として紹介してますが、農文協の誤りでした。従いまして、記述も宝島社と農文協とをごった煮としております。関係者にご迷惑をおかけしました。訂正してお詫び致します。それにしても今頃気づくなんて、脳細胞の劣化がかなり進行中のようです。介護保険の検討が必要かも、ですね。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

これが噂の串柿です。正月用の縁起物として販売されます。

集落全部が柿農家のようですね。こんな光景が至るところに。

訪問したのは11月の中旬、若干の出遅れである。ご当地の柿は渋柿が早く10月が最盛期、11月に入ると甘柿の富有柿の出番となる。従って、串柿生産は佳境を越えており、撮影には少々遅いようだ。狭い道路に微かな空きスペースを見つけ車を止めて歩き始める。何年も通っているので大まかなポイントは把握済み、但し最盛期を越えてる故か少々寂しげな雰囲気だ。串柿作業に従事する村人もほとんど見受けない。動き回るのは小生と奈良から来訪のカメラマン氏の2名だけだ。さりげなく民家を覗くが、車は大半が四駆仕様車。標高が500メートルを超えており冬場は凍結だろうから四駆でも怖いかも。

渋柿は最盛期を過ぎていますが、若干は残っていました。収穫が続いています。

山の中腹に点在する四郷地区の柿農家、標高500~600メートル位です。

ご当地は和泉山脈の南斜面にあり、紀ノ川とほぼ並行して山脈が続いている。日照が良く南へ延びる支脈を有効利用して柿栽培が盛んに行われている。山間部に点在する民家は殆どが柿栽培での生計であろう。土地が合うのか収穫量も品質も高いようだ。地元では日本一の柿の里と自称されているが、看板に偽り無しのようです。毎年、買い出しに出向きますが、ここの柿を賞味しますと他産地のはパス・・・・・・・の心境ですね。行政区は和歌山県伊都郡かつらぎ町、一度お出かけになる事をお薦めします。

串柿を天日干しする専用施設が作られています。結構な設備投資が入用で。

標高の故かこんな光景も。柿とリンゴのコラボレーション。

さて柿の木ですが、1000種位の品種があるとも言われております。大別しますと、渋柿と甘柿とに分類されますね。当地では渋はヒラタネ、甘はフユウガキが多いようです。時期的にはヒラタネが10月の収穫、フユウガキが11月の収穫です。従って10月は渋抜きされたヒラタネを賞味し、11月以降はフユウガキに変化というのが一般的なパターンですか。柿農家は炭酸ガスを使って渋抜きを為されますが、小生達は焼酎を使って小規模な渋抜きを或いは干し柿作りを楽しんでいます。最近は渋柿を植え込む方は少なく、渋柿の入手が難しくなってきました。甘柿も美味しいですが、本当に甘いのは渋柿では・・・・・・そう思うことも屡々ですね。

山頂付近は錦秋が広がっています。人工林化してない場所も残ってますね。

柿の里へのランドマーク、広域農道で分岐の明示ですね。

◇◇◇◇◇ 訂正とお詫び ◇◇◇◇◇

11日付けの記事(大阪産フェア)に不具合がありました。画像6番で書籍販売ブースを宝島社として紹介してますが、農文協の誤りでした。従いまして、記述も宝島社と農文協とをごった煮としております。関係者にご迷惑をおかけしました。訂正してお詫び致します。それにしても今頃気づくなんて、脳細胞の劣化がかなり進行中のようです。介護保険の検討が必要かも、ですね。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2010年11月14日

ザクロとサザンカ

又々やってしまったようですね。ザクロとサザンカ、似てるようで似てないようで・・・・・・・。9日の記事の末尾に載せた画像ですが、ザクロに似てるようだがサザンカだと記述してしまいました、半信半疑ではあったのですが、師匠宅のザクロが大半落下してましたので時期的にサザンカではとの思いが強かったようです。天網恢々疎にして漏らさず、慧眼の士は多いようで森のどんぐり屋さんにあっさりと見破られてしまいました。「ザクロじゃないの」、この一言で改めてチェック仕直しますと、各種の特徴はまさにザクロ。何よりも数日経過して現物を撮影しますと、弁解の余地無しですね。

これが問題の画像です。ザクロに似てるがサザンカだとして記述。

手持ちの果樹木の本を広げますと、ザクロの特徴が紹介されています。恥ずかしながらザクロが食用とはついぞ存じませんでした。鑑賞用とばかり思い込んでいたのです。ザクロを大別すると、観賞用の「花ザクロ」と果樹木としての「実ザクロ」に分類されるようです。6~7月が開花期、10月~11月が収穫期。まさに今が食べ頃だったのですね。画像地は畑の急な法面で、果樹木を植え込んだ形跡も無かったので野生のサザンカと思いこんだのでしょうか。亡くなられた地主の爺様が数十年もの昔に植え込まれた代物かもしれませんね。新発見です。

上記画像の撮影後、数日して同じ物を撮影しました。明らかですね。

誰がどう見てもザクロの特徴ですね。

実は法面は村の所有地、畑の10メートル位下を村道が走ってますが、村道を開設する際に道路用地として法面部分まで買収したとは師匠の話。通常は法面下の裾部分が筆界となるケースが多いのですが、特殊な事例のようです。多少は聞き及んでいましたので、まさか果樹木を植え込むような事はなかろうと踏んでたのですが。まあ、空いてる土地には各種の樹木を植え込むのが多くの人々にとっては有益でありましょう。細かい詮索は止めにしておきます。

師匠のザクロの木です。確認のため、3枚ほど撮影してみました。

幹の部分、状況から見て樹齢は相当経過してるようですね。

残っていた実を撮影しますと、問題画像とソックリですね。

それにしてもザクロは独特な形状をしていますね。成熟して食べ頃となれば綺麗に割れて中のぬめり状の物体が表出します。残念ながら食味の体験が無いので何とも表現できませんが、アケビと似たような食感でしょうか。アケビも季節の味ですが、決して美味いとは表現できないようです(好みにもよるでしょうね)。自家受粉のザクロ、1本だけ植え込んでも実がなるようです。挿し木でも実生でも簡単に成長するようですから、お好みの方はチャレンジ為さるのも良いかも知れませんね。

大和葛城山も良いお天気で。画像左端が師匠のザクロの木です。

秋たけなわですね、畑を見守るケヤキの大木も綺麗に紅葉を。

これが問題の画像です。ザクロに似てるがサザンカだとして記述。

手持ちの果樹木の本を広げますと、ザクロの特徴が紹介されています。恥ずかしながらザクロが食用とはついぞ存じませんでした。鑑賞用とばかり思い込んでいたのです。ザクロを大別すると、観賞用の「花ザクロ」と果樹木としての「実ザクロ」に分類されるようです。6~7月が開花期、10月~11月が収穫期。まさに今が食べ頃だったのですね。画像地は畑の急な法面で、果樹木を植え込んだ形跡も無かったので野生のサザンカと思いこんだのでしょうか。亡くなられた地主の爺様が数十年もの昔に植え込まれた代物かもしれませんね。新発見です。

上記画像の撮影後、数日して同じ物を撮影しました。明らかですね。

誰がどう見てもザクロの特徴ですね。

実は法面は村の所有地、畑の10メートル位下を村道が走ってますが、村道を開設する際に道路用地として法面部分まで買収したとは師匠の話。通常は法面下の裾部分が筆界となるケースが多いのですが、特殊な事例のようです。多少は聞き及んでいましたので、まさか果樹木を植え込むような事はなかろうと踏んでたのですが。まあ、空いてる土地には各種の樹木を植え込むのが多くの人々にとっては有益でありましょう。細かい詮索は止めにしておきます。

師匠のザクロの木です。確認のため、3枚ほど撮影してみました。

幹の部分、状況から見て樹齢は相当経過してるようですね。

残っていた実を撮影しますと、問題画像とソックリですね。

それにしてもザクロは独特な形状をしていますね。成熟して食べ頃となれば綺麗に割れて中のぬめり状の物体が表出します。残念ながら食味の体験が無いので何とも表現できませんが、アケビと似たような食感でしょうか。アケビも季節の味ですが、決して美味いとは表現できないようです(好みにもよるでしょうね)。自家受粉のザクロ、1本だけ植え込んでも実がなるようです。挿し木でも実生でも簡単に成長するようですから、お好みの方はチャレンジ為さるのも良いかも知れませんね。

大和葛城山も良いお天気で。画像左端が師匠のザクロの木です。

秋たけなわですね、畑を見守るケヤキの大木も綺麗に紅葉を。

2010年11月06日

作品の出来具合は

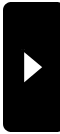

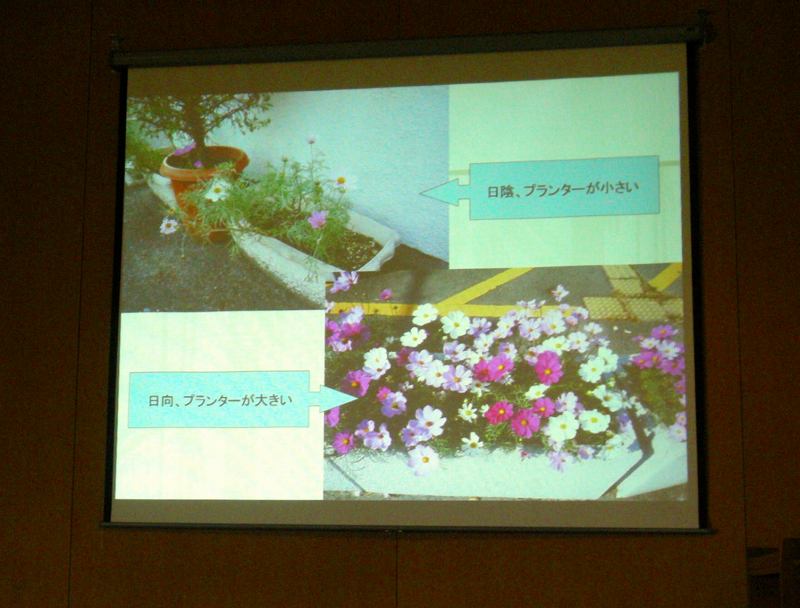

8月の18日から始まった花苗の作り方講座、とうとう最終日を迎えました。18日に種蒔きして育ててきた花苗ですが、順調であれば本日は開花してるはず・・・・・そんな期待と楽しみを秘めて会場へと走る。心なしかアクセルを踏み込む力が少々強いような気がしないでもないですね。30分前に到着するも既に受講生仲間の大半は着席していました。思いは同じようです。前半は例によって講師による講義、パワーポイントが活躍する場面は何時もと同様ですね。テーマーは花苗が完成してることを前提に「花壇の作り方」、実際に出来上がった花苗を使っての花壇作りも後半の実習のようです。1チーム3名で1メートル四方の花壇が与えられた環境、花種と色合いを考慮しながら園芸福祉としての花壇を作れとの指令が与えられた課題のようですね。

種蒔きしたものは大半が発芽し開花していました。

名称まではわかりませんが、栽培花もなかなかいいものですね。

講義は花苗の選び方、場所の剪定、土作り、植え方、プランターの使い方、代表的な花種の特徴など、後半の実習を意識した課題について講師の話が続きます。花卉栽培を専門とされる研究員の方らしく、微に入り細に入り押さえなければならないポイントを要領よく解説していただきます。全部を記憶できたら万々歳なんですが、加齢と共に記憶力は衰える一方で、メモを取るのがせめてもの対処法でしょうか。その点、パワーポイントの使用は有り難いですね。文字どおりポイントを表示してあるので、コピーを頂戴できればメモがかなり省略できます。これから春先にかけて開花期を迎える花々が本日の主役達、残念ながら何回聞いても名前と花とが一致しません。

苗は1番の状態が最良だそうですが、大半の方は3番~4番を選択されるとか。

同じ日に種蒔きしても環境条件でこれだけの差異が。

講義が終了したら小休止のあと実習場へ移動、さっそく花壇作りの課題にはいります。8月の18日に種蒔きした物は綺麗に開花若しくは開花寸前の状態でした。講師のお話では7割位の発芽率とか、「種の中には不良品もあったのでしょう」、との言葉は多分受講生を気遣っての発言なんでしょう。我々のチームも色合いを見ながら花を選択、与えられた花壇に植え込んでいきます。美的センスが要求されるんですが、ご縁が薄いようで縦横十文字に並べただけ、3名で笑ったものでした。他のチームは上手にまとめておられるようです。植え込んだ後には樹皮を使ってマルチを施行した方が望ましいとの解説もありましたが、それなりのコスト増にはなるようです。

花壇の作り方の実践解説です。

さあ、仲間達も課題の花壇作りに取り組み始めました。

我々のチームです、色合いが冴えませんね。

課題を終えますと待望の持ち帰り品の選択、残った花苗の中から好きな物を一人24個持ち帰ってもOKとの有り難いお話。皆さん目がランランと輝いているようですね。同一種で24個を固めた人、バラバラに選択した人、開花前のだけ選択した人・・・・・・様々ですが、持ち帰って庭先に植え込みたいとの思いは同じようです。講師からは、「花は存在するだけで人々を癒してくれるのでご本人が楽しむだけでなく周囲の人にも喜びを分かちあって欲しい、それが園芸福祉でもあります」との言葉が。イングリッシュガーデニングなどと大層に考えなくとも、一輪の花が庭先から道路へと顔を覗かせている、そんな光景が街並みに広がれば素晴らしいですね。生きてゆくことが楽しくなるかと思います。

皆さんお持ち帰り品の選択に夢中のようですね。

小生も遠慮無く24個のポット苗を頂戴しました。明日は花壇作りですね。

種蒔きしたものは大半が発芽し開花していました。

名称まではわかりませんが、栽培花もなかなかいいものですね。

講義は花苗の選び方、場所の剪定、土作り、植え方、プランターの使い方、代表的な花種の特徴など、後半の実習を意識した課題について講師の話が続きます。花卉栽培を専門とされる研究員の方らしく、微に入り細に入り押さえなければならないポイントを要領よく解説していただきます。全部を記憶できたら万々歳なんですが、加齢と共に記憶力は衰える一方で、メモを取るのがせめてもの対処法でしょうか。その点、パワーポイントの使用は有り難いですね。文字どおりポイントを表示してあるので、コピーを頂戴できればメモがかなり省略できます。これから春先にかけて開花期を迎える花々が本日の主役達、残念ながら何回聞いても名前と花とが一致しません。

苗は1番の状態が最良だそうですが、大半の方は3番~4番を選択されるとか。

同じ日に種蒔きしても環境条件でこれだけの差異が。

講義が終了したら小休止のあと実習場へ移動、さっそく花壇作りの課題にはいります。8月の18日に種蒔きした物は綺麗に開花若しくは開花寸前の状態でした。講師のお話では7割位の発芽率とか、「種の中には不良品もあったのでしょう」、との言葉は多分受講生を気遣っての発言なんでしょう。我々のチームも色合いを見ながら花を選択、与えられた花壇に植え込んでいきます。美的センスが要求されるんですが、ご縁が薄いようで縦横十文字に並べただけ、3名で笑ったものでした。他のチームは上手にまとめておられるようです。植え込んだ後には樹皮を使ってマルチを施行した方が望ましいとの解説もありましたが、それなりのコスト増にはなるようです。

花壇の作り方の実践解説です。

さあ、仲間達も課題の花壇作りに取り組み始めました。

我々のチームです、色合いが冴えませんね。

課題を終えますと待望の持ち帰り品の選択、残った花苗の中から好きな物を一人24個持ち帰ってもOKとの有り難いお話。皆さん目がランランと輝いているようですね。同一種で24個を固めた人、バラバラに選択した人、開花前のだけ選択した人・・・・・・様々ですが、持ち帰って庭先に植え込みたいとの思いは同じようです。講師からは、「花は存在するだけで人々を癒してくれるのでご本人が楽しむだけでなく周囲の人にも喜びを分かちあって欲しい、それが園芸福祉でもあります」との言葉が。イングリッシュガーデニングなどと大層に考えなくとも、一輪の花が庭先から道路へと顔を覗かせている、そんな光景が街並みに広がれば素晴らしいですね。生きてゆくことが楽しくなるかと思います。

皆さんお持ち帰り品の選択に夢中のようですね。

小生も遠慮無く24個のポット苗を頂戴しました。明日は花壇作りですね。

2010年11月02日

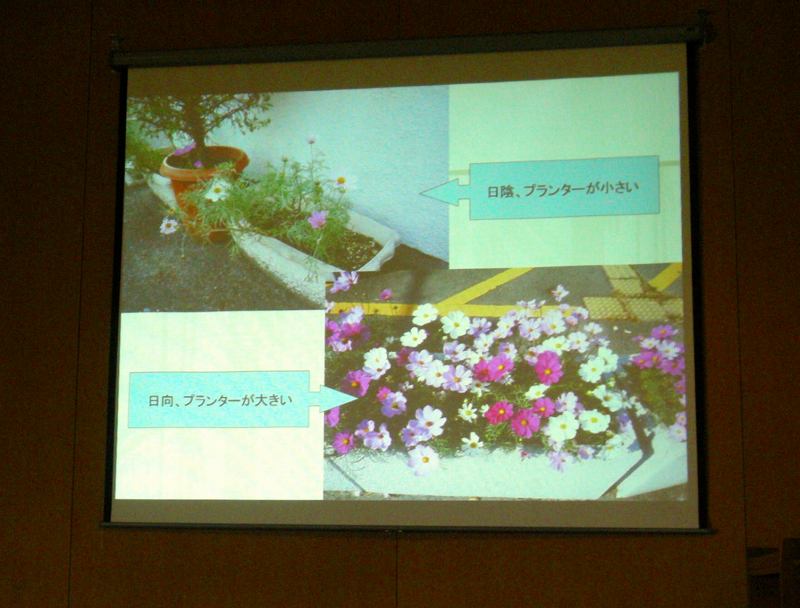

小さな散歩道

毎日農作業ばかりが人生ではないでしょう・・・・・・こうのたまわる山の神に背中を押され、河内長野の山間部へと小さな旅へ。適当な場所で車を路肩の空きスペースに止め、サブザックとカメラをお供に歩き出す。スタートは観心寺の少し手前、当地でも指折りの古刹である。無論、今回は神社仏閣がお目当てではない。秋の気配を感ずるために、車が走りにくい小道を選ってのんびり歩こうとの趣向である。石見川の川沿いに車通行禁止の遊歩道的な小道がある、このルートで上流へと遡上し、茶房郷で一休みして延命寺へ下ろうとのプラン。距離的にはたいしたことはなく2時間も見てれば充分と踏んだのだが。

山間の平地に小さな集落が点在しています。

現地は河内材の宝庫、木造在来建築物が多いようですね。

緩やかな登り坂をゆっくりと歩く。小豆を干している婆様に出合って少々おしゃべり、収穫は今一のようだ。エンジの小豆がむしろの上でひなたぼっこ。周囲の畑も半分ぐらいは雑草の山、聞けばやはり高齢化で耕作する方が減少するばかりとか。彼方此方にトタン板が張り巡らしてあるから、シシ達の被害も相当あるのでしょう。それなりに歩き込んで鳩原の集落へ。周囲を杉山に囲まれた小さな山村といった雰囲気で、森の合間に民家が見え隠れする。環境的には申し分なし、車中心の生活でしょうから利便性にも不自由しないでしょう。集落を抜けると待望の茶房郷、此処のコーヒーがお薦めとは山の神の弁。

山の神お薦めの茶房郷、森の中の小さな喫茶店です。

フィンランド産のログが光っていますね。

オーナーのお好みかな、凝ったテーブルとイスは国産材?

ロフトはオーナーの秘密基地のようですね。無論立ち入り禁止。

フィンランド産のログを使った建物は森に溶け込み、何かしらホッとするような雰囲気を漂わせています。オーナーは地元の方のようで半分趣味の世界の商いの模様。聞きますと農作業や道楽が忙しくて毎日はオープンできないとか。それで充分ではないでしょうか。二足、三足、の草鞋を履いたほうが人生楽しいでしょうね。ひとしきり話し込んで延命寺へと下る。途中の集落で又もや婆様に捕まり、立ち話。何でも息子さんが阪大の教授らしく、子ども時代の話から自転車通学の話、時折帰宅しての米作りの話など延々と続いていく。本日しゃべるのは始めてとかで、格好のターゲットにされたようだ。

必死になって道路を横断中の沢ガニ君、無事だったろうか。

戸数5~6戸程の小さな集落で、高齢者の一人暮らし若しくは老夫婦だけのムラとか。不動産を処分して里に下りたいのだが、売却どころか無料でも引き取り手がないとかの話も飛び出してくる。山間部の集落は意外と厳しい現実に直面しているようだ。2時間も見てれば充分と踏んでた小さな旅、話し込みが多すぎて倍からの時間となってしまった。最も、日常生活では味わえない別の世界を垣間見る事が出来たので、充分過ぎる価値があったのではなかろうか。

息子自慢の婆様からショウジョウバカマとの解説でいただいた花束だが、

どうやら湿地帯に咲くサワヒヨドリのようですね。

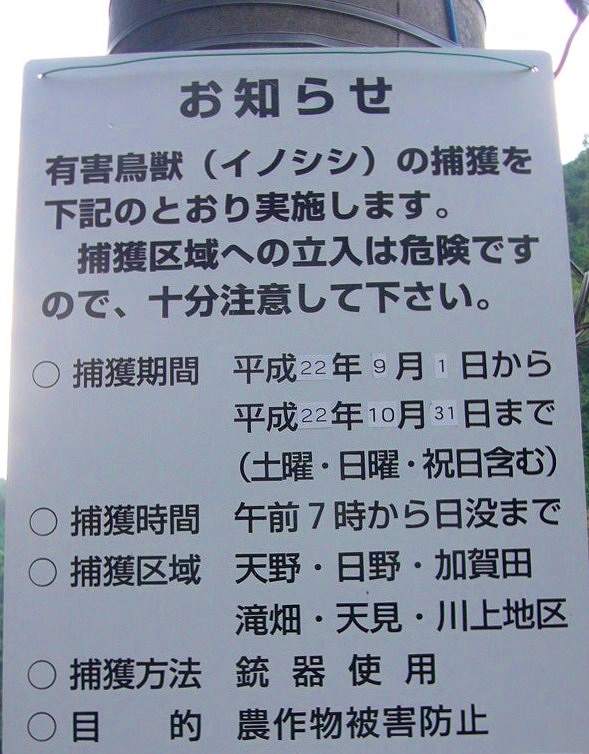

シシ退治に鉄砲をぶっ放すとのお触れが。

山間の平地に小さな集落が点在しています。

現地は河内材の宝庫、木造在来建築物が多いようですね。

緩やかな登り坂をゆっくりと歩く。小豆を干している婆様に出合って少々おしゃべり、収穫は今一のようだ。エンジの小豆がむしろの上でひなたぼっこ。周囲の畑も半分ぐらいは雑草の山、聞けばやはり高齢化で耕作する方が減少するばかりとか。彼方此方にトタン板が張り巡らしてあるから、シシ達の被害も相当あるのでしょう。それなりに歩き込んで鳩原の集落へ。周囲を杉山に囲まれた小さな山村といった雰囲気で、森の合間に民家が見え隠れする。環境的には申し分なし、車中心の生活でしょうから利便性にも不自由しないでしょう。集落を抜けると待望の茶房郷、此処のコーヒーがお薦めとは山の神の弁。

山の神お薦めの茶房郷、森の中の小さな喫茶店です。

フィンランド産のログが光っていますね。

オーナーのお好みかな、凝ったテーブルとイスは国産材?

ロフトはオーナーの秘密基地のようですね。無論立ち入り禁止。

フィンランド産のログを使った建物は森に溶け込み、何かしらホッとするような雰囲気を漂わせています。オーナーは地元の方のようで半分趣味の世界の商いの模様。聞きますと農作業や道楽が忙しくて毎日はオープンできないとか。それで充分ではないでしょうか。二足、三足、の草鞋を履いたほうが人生楽しいでしょうね。ひとしきり話し込んで延命寺へと下る。途中の集落で又もや婆様に捕まり、立ち話。何でも息子さんが阪大の教授らしく、子ども時代の話から自転車通学の話、時折帰宅しての米作りの話など延々と続いていく。本日しゃべるのは始めてとかで、格好のターゲットにされたようだ。

必死になって道路を横断中の沢ガニ君、無事だったろうか。

戸数5~6戸程の小さな集落で、高齢者の一人暮らし若しくは老夫婦だけのムラとか。不動産を処分して里に下りたいのだが、売却どころか無料でも引き取り手がないとかの話も飛び出してくる。山間部の集落は意外と厳しい現実に直面しているようだ。2時間も見てれば充分と踏んでた小さな旅、話し込みが多すぎて倍からの時間となってしまった。最も、日常生活では味わえない別の世界を垣間見る事が出来たので、充分過ぎる価値があったのではなかろうか。

息子自慢の婆様からショウジョウバカマとの解説でいただいた花束だが、

どうやら湿地帯に咲くサワヒヨドリのようですね。

シシ退治に鉄砲をぶっ放すとのお触れが。

2010年10月28日

イノシシ達とのおつきあい

社会人として組織の内側におりますと、おつきあいでストレスを感じる方も多いかと思いますが、事情は自然界でも同じようです。筆頭は害獣とも呼ばれる大型の獣たちでしょうか。幸いにして当地では森の熊さんがお出ましになる事はありませんが、シシ達が暴れ回りおつきあいに難儀してるのが山間部集落の実態でしょう。今年は異常気象ともいわれております。ロシアが40度近い気温で旱魃となり、中国では大水害、南米では冷害に泣いておられるとか。そう言えば我が国でも春の長雨と夏の猛暑が凄かったですね。蜂の失踪も同じ要因かも知れないですね。おかげで作物の実りが悪く柿などは惨憺たる結果となっています。

耕耘機の必要性が無さそうですね。シシ達が綺麗に荒起こししてくれて

ます。無論、望んだ訳ではありませんが。

異常な気象条件が災いをもたらすのは、人間界のみならず自然界でも同じようです。熊やシシ達が森から里へと出没するのは、森に異変が起きているからでしょう。まれに見るドングリの不作、大きな要因はナラ枯れ現象ともいわれますが、根本的にはドングリのなる木を伐採して杉や檜の畑へと変えてしまった人間にあるのでしょうね。森から畑への変更が、彼等を森に住めなくして里へと向かわせた根本理由かも知れません。そう思うと害獣と一概に非難も出来ないようです。

地面に近い枝は折られていますね。右の柿の木など1個も残っていません。

小生の畑にもシシ達が出没してますが、空腹で食べる物に不自由してるかと思うと、多少はいいかなと甘い判断になりがちですね。ただ連中には「遠慮」という概念や美風は無さそうで、根こそぎ食い尽くします。こちらも零細な百姓の身、多少は残しておいてくれよと愚痴の一つもこぼしたくなります。サツマイモにスイカ、トマト、ジャガイモ、ニンニク・・・・・・あらゆる物が食害に遭ってしまいました。シシ達とうまくおつきあいして何とか棲み分けをと願っているのですが、連中にはその意思は無さそうですね。

竹の支柱がシシ防御のネット位置、左側がかっての棚田の跡です。

中央部の窪みが獣道、シシ達の通勤路です。

山を越えた隣地の九度山町ではシシ罠にツキノワグマがかかったとのニュースが流れていました。紀伊半島には推定で200頭位のクマが生息してるとか。シシも凶暴ですがクマとなれば並の人間では対抗出来ないですよね。おつきあいどころか、無事に退避出来るかどうか。

昨年は処理できないほどの収穫でした。今年は1本の木に5個から

10個程度、それもカラスが取り合いしています。渋柿ではありますが。

耕耘機の必要性が無さそうですね。シシ達が綺麗に荒起こししてくれて

ます。無論、望んだ訳ではありませんが。

異常な気象条件が災いをもたらすのは、人間界のみならず自然界でも同じようです。熊やシシ達が森から里へと出没するのは、森に異変が起きているからでしょう。まれに見るドングリの不作、大きな要因はナラ枯れ現象ともいわれますが、根本的にはドングリのなる木を伐採して杉や檜の畑へと変えてしまった人間にあるのでしょうね。森から畑への変更が、彼等を森に住めなくして里へと向かわせた根本理由かも知れません。そう思うと害獣と一概に非難も出来ないようです。

地面に近い枝は折られていますね。右の柿の木など1個も残っていません。

小生の畑にもシシ達が出没してますが、空腹で食べる物に不自由してるかと思うと、多少はいいかなと甘い判断になりがちですね。ただ連中には「遠慮」という概念や美風は無さそうで、根こそぎ食い尽くします。こちらも零細な百姓の身、多少は残しておいてくれよと愚痴の一つもこぼしたくなります。サツマイモにスイカ、トマト、ジャガイモ、ニンニク・・・・・・あらゆる物が食害に遭ってしまいました。シシ達とうまくおつきあいして何とか棲み分けをと願っているのですが、連中にはその意思は無さそうですね。

竹の支柱がシシ防御のネット位置、左側がかっての棚田の跡です。

中央部の窪みが獣道、シシ達の通勤路です。

山を越えた隣地の九度山町ではシシ罠にツキノワグマがかかったとのニュースが流れていました。紀伊半島には推定で200頭位のクマが生息してるとか。シシも凶暴ですがクマとなれば並の人間では対抗出来ないですよね。おつきあいどころか、無事に退避出来るかどうか。

昨年は処理できないほどの収穫でした。今年は1本の木に5個から

10個程度、それもカラスが取り合いしています。渋柿ではありますが。

2010年10月18日

新たなる旅立ちを

長いことブログを休載しましてご迷惑をおかけしました。日常生活の雑務に追われまして、身動き出来ないような状況の中での粗雑な判断や拙速な行動に振り回されるような状態を何とか・・・・・そんな願いで生活の交通整理を行っていました。ブログにつきましても、最近は俗に言いますやっつけ仕事的なものが多く、日本人でありながら日本語を使いこなせていない己に恥を知るばかりです。ブログをご覧になられて、誤字脱字や文法構成の誤り或いは表現力の稚拙さに苦笑される方も多いかと想像しています。充分な推敲もなく、書き上げて送信して終わり、のワンパターンがもたらす現象ではないかと思っています。

ブナ林は水源林よりも人の心を癒すセラピーの森かも知れませんね。

敬愛します先輩ブロガーのお一人に森のどんぐり屋さんとおっしゃるご婦人がいらっしゃいますが、身近な素材をテーマに実に鮮やかな切り口の画像と軽妙なエッセイを書き添えておられ、感嘆しながら拝見しております。1週間ほどの休載中に、勝手ながら真似をさせていただこうと考えました。無論、生身の人間でございますので、即座に脱皮し新たなる転身を図るとは参らぬかと思います。ただ方向性を彼女の座標軸の方へと向けたいものだと願っています。

里では稲刈りが始まっています。我々も豊作かな。

稲刈りと前後して曼珠沙華の季節も終焉期ですね。

これまで特別な要因が無い限り毎日の登載を心がけてきました。この点も、森のどんぐり屋さんのように隔日制へと改め、せめて可能な範囲での推敲をと考えております。シャープな切り口は資質の問題もあり、即座に真似ることは出来ませんが、折々にはと願っています。とりあえず、火・木・土、の想定でブログ記事を登載して参りたいと思います。以前と何も変わっていないぞとのお叱りを受けるかも知れませんが、あえて耐え忍びます。南河内の山間部にうごめく愉快な仲間達とともに、折々のニュースを提供して参りたいと思います。お暇な折にはお気軽にお立ち寄り下さい。今後ともよろしくお願い致します。

戦闘機でも飛んだのでしょうか、一筋の雲が。いいお天気です。

ブナ林は水源林よりも人の心を癒すセラピーの森かも知れませんね。

敬愛します先輩ブロガーのお一人に森のどんぐり屋さんとおっしゃるご婦人がいらっしゃいますが、身近な素材をテーマに実に鮮やかな切り口の画像と軽妙なエッセイを書き添えておられ、感嘆しながら拝見しております。1週間ほどの休載中に、勝手ながら真似をさせていただこうと考えました。無論、生身の人間でございますので、即座に脱皮し新たなる転身を図るとは参らぬかと思います。ただ方向性を彼女の座標軸の方へと向けたいものだと願っています。

里では稲刈りが始まっています。我々も豊作かな。

稲刈りと前後して曼珠沙華の季節も終焉期ですね。

これまで特別な要因が無い限り毎日の登載を心がけてきました。この点も、森のどんぐり屋さんのように隔日制へと改め、せめて可能な範囲での推敲をと考えております。シャープな切り口は資質の問題もあり、即座に真似ることは出来ませんが、折々にはと願っています。とりあえず、火・木・土、の想定でブログ記事を登載して参りたいと思います。以前と何も変わっていないぞとのお叱りを受けるかも知れませんが、あえて耐え忍びます。南河内の山間部にうごめく愉快な仲間達とともに、折々のニュースを提供して参りたいと思います。お暇な折にはお気軽にお立ち寄り下さい。今後ともよろしくお願い致します。

戦闘機でも飛んだのでしょうか、一筋の雲が。いいお天気です。

2010年10月11日

ブログ休載のお知らせ

何時もお立ち寄りをいただきまして誠に有り難うございます。毎日登載をモットーとしてますが、所用混雑で身動き取れないようになってしまいました。非常に勝手ながら1週間程度ブログを休載させて頂きまして、体制の刷新を図りたいと思います。恐縮ではございますが、しばらくの間ご容赦の程をよろしくお願い致します。

何の花なのかわかりませんが、思わずシャッターを。

読者の方からメールを頂戴しまして、ベチュニアの花とのご教示をいただきました。何所

で撮影した野草かと思っていたのですが、ベチュニアなら栽培花ですね。民家の庭先あ

たりで撮ったものかも知れません。何ともうかつでした。

何の花なのかわかりませんが、思わずシャッターを。

読者の方からメールを頂戴しまして、ベチュニアの花とのご教示をいただきました。何所

で撮影した野草かと思っていたのですが、ベチュニアなら栽培花ですね。民家の庭先あ

たりで撮ったものかも知れません。何ともうかつでした。

2010年10月02日

南朝の宮殿

暇な折にはつれづれなるまままに楠公さんの遺跡巡りをしてますが、本日は南朝の宮殿を訪ねて。どうかするとベルサイユ宮殿的なものをイメージされると辛いのだが、700年程も昔のこと、少々のズレはご容赦下さい。鎌倉幕府の崩壊の後、室町幕府が成立するまでの間に戦乱が生じ、天皇家が南朝と北朝に分裂したのはご存じかと思います。楠公さんは南朝方の武装勢力、後醍醐天皇を盟主と仰ぎ足利軍との抗争を続けますが、湊川・四条畷の合戦で敗れ、結果的に南朝は吉野、賀名生、金剛寺など各所を転々とされます。いわゆる皇居の移動ですね。

大峰・高野の山並みが見えるはずなんですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

眼下に広がるのは五條の街、金剛山からです。

当地の金剛山に登りますと、東から南にかけて大峰・高野の山並みが連なり、眼下には五條の街が広がっています。五條の奥の方に賀名生(あのう)の里と呼ばれる山間部の集落があり、ここにしばらく行在所が置かれた事があります。地元の有力者の家が皇居として使用された模様で、今も一族の方が住まわれています。居住中ですから拝観は叶いませんが、付近から覗いてみましょう。京の都に比べればいろんな面で不自由だったでしょうが、足利軍から追われる身で贅沢も言えなかったのでしょうね。それにしても受け入れた地元の人々にとっては相当な経済的負担だったかと思います。お供を含めるとかなりの人数だったでしょう、負担できた財力の裏付けは何処にあったのか大きな疑問です。

皇居の正門、藁葺きの堂々たる門構えです。郷士さんとか。

天誅組によって書かれた皇居の額。

皇居を裏側から眺めて見ますと。

近くに民俗資料館が有りましたので立ち寄って訪ねてみましたが、山地主には相違ないが詳細は不明との事でした。尚、余談ながら現在の地元の方は柿と梅の栽培がメインとか。道路条件も良くなって近在の街へ通勤とのケースも多いようです。そう言えば賀名生は梅林の里、但し山間部の故か開花は遅く3月の中旬ぐらいが見頃との話でした。かなりの傾斜地なので、梅林を楽しもうと思えば1時間程度は散策(山登り)を要求される模様、健脚向きの梅林でしょうか。

賀名生の里歴史民俗資料館。皇居のお隣ですのでセットで見学を。

現在の皇居を基準にすると判断を誤るでしょうが、当時は天皇が生活し克執務をされる場所が即ち皇居、建物の大小や壮麗さ等は不問の事項だったのでしょう。交通機関のない時代に賀名生の里まで逃避されるのは相当な難行苦行だったかと思います。ルートは高野街道を使われたのか金剛山の山越えなのか或いは別の道なのか、ミステリーですが、何かの資料でも出現したら楽しいでしょうね。五條は長い歴史を持つ古の街、どこかの蔵の中にでも資料が眠っているかもしれませんね。宝探しを始めますか。

資料館で見つけました。バーの長さが2メートルは優にあります。

大峰・高野の山並みが見えるはずなんですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

眼下に広がるのは五條の街、金剛山からです。

当地の金剛山に登りますと、東から南にかけて大峰・高野の山並みが連なり、眼下には五條の街が広がっています。五條の奥の方に賀名生(あのう)の里と呼ばれる山間部の集落があり、ここにしばらく行在所が置かれた事があります。地元の有力者の家が皇居として使用された模様で、今も一族の方が住まわれています。居住中ですから拝観は叶いませんが、付近から覗いてみましょう。京の都に比べればいろんな面で不自由だったでしょうが、足利軍から追われる身で贅沢も言えなかったのでしょうね。それにしても受け入れた地元の人々にとっては相当な経済的負担だったかと思います。お供を含めるとかなりの人数だったでしょう、負担できた財力の裏付けは何処にあったのか大きな疑問です。

皇居の正門、藁葺きの堂々たる門構えです。郷士さんとか。

天誅組によって書かれた皇居の額。

皇居を裏側から眺めて見ますと。

近くに民俗資料館が有りましたので立ち寄って訪ねてみましたが、山地主には相違ないが詳細は不明との事でした。尚、余談ながら現在の地元の方は柿と梅の栽培がメインとか。道路条件も良くなって近在の街へ通勤とのケースも多いようです。そう言えば賀名生は梅林の里、但し山間部の故か開花は遅く3月の中旬ぐらいが見頃との話でした。かなりの傾斜地なので、梅林を楽しもうと思えば1時間程度は散策(山登り)を要求される模様、健脚向きの梅林でしょうか。

賀名生の里歴史民俗資料館。皇居のお隣ですのでセットで見学を。

現在の皇居を基準にすると判断を誤るでしょうが、当時は天皇が生活し克執務をされる場所が即ち皇居、建物の大小や壮麗さ等は不問の事項だったのでしょう。交通機関のない時代に賀名生の里まで逃避されるのは相当な難行苦行だったかと思います。ルートは高野街道を使われたのか金剛山の山越えなのか或いは別の道なのか、ミステリーですが、何かの資料でも出現したら楽しいでしょうね。五條は長い歴史を持つ古の街、どこかの蔵の中にでも資料が眠っているかもしれませんね。宝探しを始めますか。

資料館で見つけました。バーの長さが2メートルは優にあります。

2010年09月27日

秋を売り出す

間もなく10月、いわゆる秋本番でもあります。当然、田畑も商店も模様替え、人間様は衣替え。季節の変わり目ですもんね。で、直売所を覗いて見ますとやはり並んでいる商品が夏場とは様変わり、いわゆる初秋の品が陳列のメインに。夏場の定番でありましたスイカやキュウリやトマトや茄子などは減っております。秋ナスはてんこ盛りですね。初秋の味覚を画像でお届けしますが、驚いたのはアケビが商品として出荷されていたこと。確かにアケビと栗とは秋の定番、但しどちらかといいますとアケビは野の産物で商品価値は?とも思えるのですが。専用の箱まで作っての出荷、恐らく野生のアケビではなく出荷用に栽培されている物でしょう。

秋の代名詞ですね。青栗ですので、生け花用かな。

8時半のオープン直後、昼頃には商品が消えますよ。

アケビが箱物で売られてます。野生ではなく栽培品でしょうね。

第二弾は生姜、既に新生姜が店頭出現です。小生の生姜は毎年の失敗作、今年もとうとう発芽出来なかったようです。師匠や周囲の仲間達に教わったとおりに植え込んでるのですが、不思議と発芽や成長が見られず、寂しい限りです。何が原因なのかはまだ掴めておりません。第三弾はイチジク、当地はイチジクの産地でもあります。主産地は羽曳野市の古市界隈で、「古市の無花果」といえば大阪市内ではブランド商品とか。そう言えば羽曳野市の東部地区には無花果畑が多いですね。水を張った田圃に高畝を作って木を植え込んであります。毎年の新枝にしか着果しないようで、剪定などの手入れが大変そうです。

こちらも秋の定番、新生姜が出て参りました。

木ノ上で完熟してから収穫、甘味が違うようで・・・・・・・・・・・

小生は苦手ですが、お好きな方はたまらないようで。

直売所が農村地帯にあるためか、野菜の苗類や観賞用の花々もたくさん出荷されています。今でしたら、キャベツやブロッコリーなどが定番でしょうか。ポット苗1個が50円~60円程度ですから、種蒔きして育てるよりも手軽ですね。数個づつ購入し、時差定植を為されたら後日の食用として非常に有益かと思います。面白い商品としては朝鮮カボチャ、朝鮮半島から伝わった物かどうかは定かで有りませんが独特な形状です。丁度、ヘチマと同じようで見間違いするかも知れませんが正真正銘のカボチャです。味は栗カボチャとほぼ同じ、利用法も全く同一です。若干ですが大豆も出ておりました。ご存じでしょうが、大豆の国産率は約5パーセント、大半が輸入品ですね。国民食でもあります味噌も醤油も生命線を他国に握られております。ごく僅かではあっても、地元の大豆が出て来ますのは非常に有り難いですね。

農産物のみならず苗や花類まで販売しています。

へちまではございません。朝鮮カボチャです。

ありがたい国産大豆です。味噌を造られませんか。

秋の味と言いますと代表格はサツマイモでしょう。画像はアップしてませんが、当然にてんこ盛りで販売されてます。我々の農園でも掘り始めてまして、栗より美味い13里半を折々に楽しんでいるところです。出来うることなら、畑の一角でたき火を興しての焼き芋といきたいものですね。

秋の代名詞ですね。青栗ですので、生け花用かな。

8時半のオープン直後、昼頃には商品が消えますよ。

アケビが箱物で売られてます。野生ではなく栽培品でしょうね。

第二弾は生姜、既に新生姜が店頭出現です。小生の生姜は毎年の失敗作、今年もとうとう発芽出来なかったようです。師匠や周囲の仲間達に教わったとおりに植え込んでるのですが、不思議と発芽や成長が見られず、寂しい限りです。何が原因なのかはまだ掴めておりません。第三弾はイチジク、当地はイチジクの産地でもあります。主産地は羽曳野市の古市界隈で、「古市の無花果」といえば大阪市内ではブランド商品とか。そう言えば羽曳野市の東部地区には無花果畑が多いですね。水を張った田圃に高畝を作って木を植え込んであります。毎年の新枝にしか着果しないようで、剪定などの手入れが大変そうです。

こちらも秋の定番、新生姜が出て参りました。

木ノ上で完熟してから収穫、甘味が違うようで・・・・・・・・・・・

小生は苦手ですが、お好きな方はたまらないようで。

直売所が農村地帯にあるためか、野菜の苗類や観賞用の花々もたくさん出荷されています。今でしたら、キャベツやブロッコリーなどが定番でしょうか。ポット苗1個が50円~60円程度ですから、種蒔きして育てるよりも手軽ですね。数個づつ購入し、時差定植を為されたら後日の食用として非常に有益かと思います。面白い商品としては朝鮮カボチャ、朝鮮半島から伝わった物かどうかは定かで有りませんが独特な形状です。丁度、ヘチマと同じようで見間違いするかも知れませんが正真正銘のカボチャです。味は栗カボチャとほぼ同じ、利用法も全く同一です。若干ですが大豆も出ておりました。ご存じでしょうが、大豆の国産率は約5パーセント、大半が輸入品ですね。国民食でもあります味噌も醤油も生命線を他国に握られております。ごく僅かではあっても、地元の大豆が出て来ますのは非常に有り難いですね。

農産物のみならず苗や花類まで販売しています。

へちまではございません。朝鮮カボチャです。

ありがたい国産大豆です。味噌を造られませんか。

秋の味と言いますと代表格はサツマイモでしょう。画像はアップしてませんが、当然にてんこ盛りで販売されてます。我々の農園でも掘り始めてまして、栗より美味い13里半を折々に楽しんでいるところです。出来うることなら、畑の一角でたき火を興しての焼き芋といきたいものですね。

2010年09月23日

リバプールからの手紙

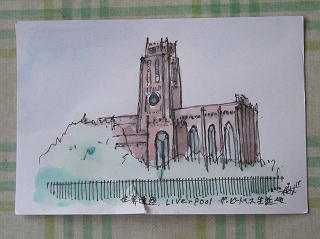

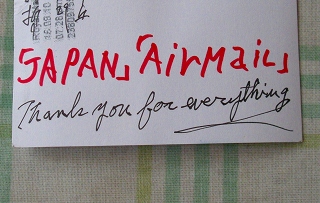

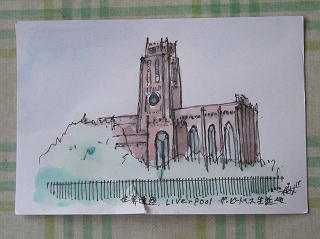

随分と昔になるが、ラブレター・フロム・カナダ、というタイトルの歌謡曲が流行っていた。確か平尾昌晃と畑中葉子によるラブソングだったかと思うが、自信はない。「もしもあなたが一緒にいたら、とても楽しい旅でしょう」そんなフレーズに心躍らせたかっての若人達も今はかなりのご年配か。ふとこんな事を思い出したのには訳がありまして、本日、リバプールからのエアメールが届いておりました。差出人をみてびっくり、大先輩のUm氏でした。確か御年は70代の半ば、高齢者といっては失礼だが、多分お孫さんの子守でも為さっておられるかと想像していたのに。西の彼方まで飛び歩いておいでとは予想だにしていなかった。

イギリスの郊外にはこんな景観が広がっているのかな?

イギリス人は早くリタイアして田園生活にはいるのが理想像だとか。

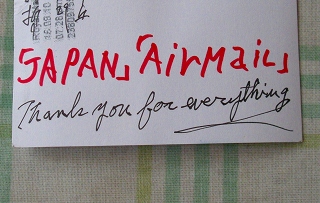

Um氏とは随分と古いおつきあいだ。若かりし頃とあるゼミに所属して机を共にしていた。10年間ほども続いただろうか、それからは異なった別の道を歩くようになり、最近は専門学校で教鞭を執っておられるとか聞き及んでいたが。リバプールはロンドンの北西部に当たる港町、というよりビートルズの故郷と言った方がわかりやすいだろう。この街で生まれたロックバンドが世界中で大化けした話は何方もご存じかと思う。Um氏の年代にとって彼等の音楽は青春時代と重なるのではなかろうか。彼がリバプールへと旅したのも、ビートルズの歌声が今も脳内を駆け巡っているからではあるまいか。エアメールには大聖堂かと思える建物が得意の水彩画で添えられていた。

リバプールからの手紙。あなたと一緒なら、とのフレーズはありませんが。

水彩画もお得意で、旅先からの便りはいつも絵手紙。

建築学を専門とする彼にとって世界遺産でもあるリバプールの街は、探訪に値するのであろう。それにしても10数時間もの飛行機の旅、よくぞ出向かれたものと感嘆する。小生ならあの狭苦しい飛行機の座席で数時間も飛べそうにない。海外旅行に憧れつつも旅立たないのは、資金の問題もあるが飛行機の窮屈さが大きな要因とも言える。小生より一回りも上の年代であられるUm氏が気にすることもなく飛び回っておられるのは小生にとっては脅威。反面、先達として敬愛の対象でもあります。リバプールからの手紙、万年青年を自称する老年者を久々に奮い立たせたようです。

英国はガーデニングの街、郊外にはこんな光景も有り?

イギリスの郊外にはこんな景観が広がっているのかな?

イギリス人は早くリタイアして田園生活にはいるのが理想像だとか。

Um氏とは随分と古いおつきあいだ。若かりし頃とあるゼミに所属して机を共にしていた。10年間ほども続いただろうか、それからは異なった別の道を歩くようになり、最近は専門学校で教鞭を執っておられるとか聞き及んでいたが。リバプールはロンドンの北西部に当たる港町、というよりビートルズの故郷と言った方がわかりやすいだろう。この街で生まれたロックバンドが世界中で大化けした話は何方もご存じかと思う。Um氏の年代にとって彼等の音楽は青春時代と重なるのではなかろうか。彼がリバプールへと旅したのも、ビートルズの歌声が今も脳内を駆け巡っているからではあるまいか。エアメールには大聖堂かと思える建物が得意の水彩画で添えられていた。

リバプールからの手紙。あなたと一緒なら、とのフレーズはありませんが。

水彩画もお得意で、旅先からの便りはいつも絵手紙。

建築学を専門とする彼にとって世界遺産でもあるリバプールの街は、探訪に値するのであろう。それにしても10数時間もの飛行機の旅、よくぞ出向かれたものと感嘆する。小生ならあの狭苦しい飛行機の座席で数時間も飛べそうにない。海外旅行に憧れつつも旅立たないのは、資金の問題もあるが飛行機の窮屈さが大きな要因とも言える。小生より一回りも上の年代であられるUm氏が気にすることもなく飛び回っておられるのは小生にとっては脅威。反面、先達として敬愛の対象でもあります。リバプールからの手紙、万年青年を自称する老年者を久々に奮い立たせたようです。

英国はガーデニングの街、郊外にはこんな光景も有り?

2010年09月18日

目覚めは冷え込みで

ブルル・・・・・ウッ寒い、思わず目が覚めてしまいます。都心部と違った辺境の山間部、防犯意識も薄れて窓はフルオープンで寝てるのですが、どうやら潮時のようですね。朝夕はめっきり冷え込むようになりました。つい先日まで暑さをぼやいてましたのに。暑さ寒さも何とやら、との格言がありますが理に適っているようです。先人達は体感的にご存じだったようで、子孫の我々が生活に困らぬようにと格言という形で智慧を残して下さった模様です。あにはからんや、先人の智慧を学ぼうとしない出来の悪さが、生活を混乱へと導いてしまうのかも知れませんね。大家族制度が崩壊した要因が大きいのかな。

本日はマイ農園への通勤途上にあります私設植物園(?)をご紹介しま

しょう。無論、他人様のものです。

フヨウの花が咲き誇っています。白系とピンク系とがあるようですね。

先般のメディアで、子ども達の学力テストの一番高いのは秋田県とかのニュースが流れていました。細かな要因分析は必要でしょうが、鳥瞰的にザクッと見ると、3世代以上が同居している家が多い、塾に通う子どもが少ない、この2点に要約されるとか。何とも皮肉な結果のようです。高度成長期を誘因として大都会に就職し団地でマイホームという図式が流行りました。あたかもそうした動きが文化的、最新式、といったとらえ方が為されたようです。結果、子ども達は保育園に、学童に、塾に、そして有名大学へと丸太の一本道を走らされてしまったようですね。

まだまだ元気よく残っていますね。朝顔です。

キダチチョウセンアサガオのようです。下向きに咲くんですね。

それで、子ども達が賢くなって豊かになって平和な社会を築いていれば万々歳なんですが、どうも正反対の結果を導き出したような悪い予感がします。秋田県ではないですが、祖父母から父母へ、父母から子ども達へそして孫達へ・・・・・先人達の智慧がきちんと継承されていれば、塾等も必要ないのでしょうね。独断と偏見だとのお叱りを受けそうですが、当たらずとも遠からず。否、意外と正鵠をついているのではと思ってしまいます。物理的な条件が厳しいかも知れませんが、3世代以上の同居若しくはそれに近い形態を復活させるのがひょっとしたら日本再生への近道かも知れないですね。

薄い夏布団でくしゃみしながらそんな妄想を描いてみました。間もなくお彼岸、これから徐々に寒さの到来でしょう。風邪を招かぬようにハブ茶をしっかり飲みながら厚着をしときましょうかな。

何の名花かとお思いでしょうか、実はニラの花なんです。

花ではありませんがホウキグサ、一見では花とも見えますね。

少々ピンぼけですが、ハギです。何種類もあるようですが特定出来ず。

本日はマイ農園への通勤途上にあります私設植物園(?)をご紹介しま

しょう。無論、他人様のものです。

フヨウの花が咲き誇っています。白系とピンク系とがあるようですね。

先般のメディアで、子ども達の学力テストの一番高いのは秋田県とかのニュースが流れていました。細かな要因分析は必要でしょうが、鳥瞰的にザクッと見ると、3世代以上が同居している家が多い、塾に通う子どもが少ない、この2点に要約されるとか。何とも皮肉な結果のようです。高度成長期を誘因として大都会に就職し団地でマイホームという図式が流行りました。あたかもそうした動きが文化的、最新式、といったとらえ方が為されたようです。結果、子ども達は保育園に、学童に、塾に、そして有名大学へと丸太の一本道を走らされてしまったようですね。

まだまだ元気よく残っていますね。朝顔です。

キダチチョウセンアサガオのようです。下向きに咲くんですね。

それで、子ども達が賢くなって豊かになって平和な社会を築いていれば万々歳なんですが、どうも正反対の結果を導き出したような悪い予感がします。秋田県ではないですが、祖父母から父母へ、父母から子ども達へそして孫達へ・・・・・先人達の智慧がきちんと継承されていれば、塾等も必要ないのでしょうね。独断と偏見だとのお叱りを受けそうですが、当たらずとも遠からず。否、意外と正鵠をついているのではと思ってしまいます。物理的な条件が厳しいかも知れませんが、3世代以上の同居若しくはそれに近い形態を復活させるのがひょっとしたら日本再生への近道かも知れないですね。

薄い夏布団でくしゃみしながらそんな妄想を描いてみました。間もなくお彼岸、これから徐々に寒さの到来でしょう。風邪を招かぬようにハブ茶をしっかり飲みながら厚着をしときましょうかな。

何の名花かとお思いでしょうか、実はニラの花なんです。

花ではありませんがホウキグサ、一見では花とも見えますね。

少々ピンぼけですが、ハギです。何種類もあるようですが特定出来ず。

2010年09月16日

ポット苗の作り方ー研修も山場に

3回シリーズの緑化技術研修会、種蒔きから始まって開花を待ちポット花をいただいて帰る・・・・・こんな企画の研修会なんだが、野菜類の栽培にも応用可能なようで興味深い。当地にある環境農林水産総合研究所なんだが、昔からのお馴染みさんには農林センターの旧称の方がわかりやすい。研究開発等が主たる任務かと思うのだが、年に数回はこうした市民向けの初歩的な講習も開設してもらえるのが非常に有り難いところ。再三のお世話になっている。先月種蒔きした花の種が発芽して移植を待っているとの想定で本日は参加、事後のポット苗作りとあいなった。

何種類もの花の種蒔きでしたが、大半が無事に発芽しました。

キーポイントは土作り、講師の話が熱を帯びてきます。

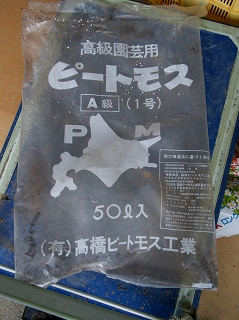

セルトレイ(通称蜂の巣ポット)と呼ばれる容器に一人100粒以上の種蒔きだったのだが、管理が良かったのか大半が無事に発芽していた。お世話をしていただいた研究所のスタッフの方々は大変な労苦だったと思う。60名程の受講生が1トレイづつ、都合60枚ほどのトレイを死滅させないように1ヶ月お守りして下さったのだから。まずは移植にあたっての土作りから、実はこれがキーポイントのようで、市販の野菜の土等で安直に移植しては失敗率が高いとのこと。品目と配合量は下記のとおりで、ポットの数量によって量は増減すれば良いとのこと。

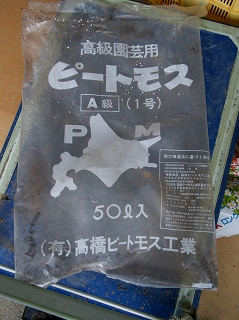

(1)ビートモス 50リットル

(2)ハーライト 20リットル

(3)バーミキュライト 10リットル

(4)石灰 100グラム

(5)マサ土 30リットル

土作りに準備した各種資材の一部です

用意した全部の資材を投入し、丹念に攪拌します。

ボランティアのご婦人方に手伝っていただきながら土作り、セメント用の船でかき回します。土の準備が出来上がればポットに詰めて肥料やり。この肥料がくせ者で、通常の化成肥料だと苗は即死の可能性が高いとのこと。緩効性の特徴を持ったJAのロングトータル花卉1号という化成肥料を使用しました。後は細めの竹棒を使ってトレイから苗を取り出しポットへの移植です。苗がか細いので、根や土を壊さぬように慎重に抜き取ります。24個のポットが装着されたトレイ4個に移植が完了、水やりして本日の作業は完了です。

小生の担当はストックキスミー、どんな花か見当もつきませんが。

準備したポットにストックキスミーを移植しました。

水やりは単純な作業ですが極めた重要な仕事で、この失敗で苗を枯れ死させる事例が多いようです。講師の先生が模範演技をやっていただきましたが、細くて柔らかい水流を作り全部のポットに満遍なく当たるように、そして毎日朝方に散布するのが望ましいとの事。ポットは地温が40度近くにも上昇するので、水やりの忘れは致命傷とのお話でした。

最後は水やり、単純だが極めて難しい作業です。

講師の模範演技が始まりました。ポットの順を追って散布するのがコツだとか。

何種類もの花の種蒔きでしたが、大半が無事に発芽しました。

キーポイントは土作り、講師の話が熱を帯びてきます。

セルトレイ(通称蜂の巣ポット)と呼ばれる容器に一人100粒以上の種蒔きだったのだが、管理が良かったのか大半が無事に発芽していた。お世話をしていただいた研究所のスタッフの方々は大変な労苦だったと思う。60名程の受講生が1トレイづつ、都合60枚ほどのトレイを死滅させないように1ヶ月お守りして下さったのだから。まずは移植にあたっての土作りから、実はこれがキーポイントのようで、市販の野菜の土等で安直に移植しては失敗率が高いとのこと。品目と配合量は下記のとおりで、ポットの数量によって量は増減すれば良いとのこと。

(1)ビートモス 50リットル

(2)ハーライト 20リットル

(3)バーミキュライト 10リットル

(4)石灰 100グラム

(5)マサ土 30リットル

土作りに準備した各種資材の一部です

用意した全部の資材を投入し、丹念に攪拌します。

ボランティアのご婦人方に手伝っていただきながら土作り、セメント用の船でかき回します。土の準備が出来上がればポットに詰めて肥料やり。この肥料がくせ者で、通常の化成肥料だと苗は即死の可能性が高いとのこと。緩効性の特徴を持ったJAのロングトータル花卉1号という化成肥料を使用しました。後は細めの竹棒を使ってトレイから苗を取り出しポットへの移植です。苗がか細いので、根や土を壊さぬように慎重に抜き取ります。24個のポットが装着されたトレイ4個に移植が完了、水やりして本日の作業は完了です。

小生の担当はストックキスミー、どんな花か見当もつきませんが。

準備したポットにストックキスミーを移植しました。

水やりは単純な作業ですが極めた重要な仕事で、この失敗で苗を枯れ死させる事例が多いようです。講師の先生が模範演技をやっていただきましたが、細くて柔らかい水流を作り全部のポットに満遍なく当たるように、そして毎日朝方に散布するのが望ましいとの事。ポットは地温が40度近くにも上昇するので、水やりの忘れは致命傷とのお話でした。

最後は水やり、単純だが極めて難しい作業です。

講師の模範演技が始まりました。ポットの順を追って散布するのがコツだとか。

2010年09月09日

米百俵、栗の木4本

何と栗の苗木が50パーセントOFF、早い話が半額である。特売セールもいろいろあるが、半額になるケースは少ないのではなかろうか。デパートのセールに群がる奥様方の心境がわかるような気になる。早速4本を買い求めました。かねて谷間の農園を果樹園化という野望を秘めていただけに、願ってもないチャンスです。ハクビシンとシシ達に好きなように蹂躙され通常の野菜類は栽培困難となってしまったのです。連中が好まぬ果樹を、と決断したのですが、栗なら打って付けなのでは。まさかイガイガの栗にチャレンジはしないでしょう。落下した完熟実は別として。

樹齢10年ほどです、まもなく収穫期となります。

果樹園への思いは強いのですが、嗜好品としての果物、それに緊急時には非常食料の役目を担ってくれること、緑の拡大、等々の理由がありますが、大きな影響を受けたのは残し柿の風習でしょうか。ご存じの方も多いでしょうが、彼方此方の山里に伝わる風俗で、柿の実は1/3を持ち主が収穫し1/3を山の小鳥達にそして残りの1/3はお腹を空かした旅人の為に残しておく・・・・・・・・こうした伝統が今も息づいているようです。当地でも収穫期を過ぎた柿の木に沢山の実を付けたままという光景をしばしば拝見します。

品種は銀寄 品種は筑波

将来のために、非常時に供えて、他日を期して、そして人々のために・・・・・・こうした考え方が日本人の原点ではなかったかと記憶します。代表的な事例が越後長岡藩における小林虎三郎の米百俵でしょう。解説は不要だと思いますが、教育にかけた彼の思いが実ったのか、長岡からは優れた人材が輩出しているようです。元総理を務められた小泉純一郎氏、考え方や生き様は共感出来なかったのですが、次の三点だけは評価したいと思います。(1)郵政の民営化を進められたこと、(2)所信表明演説で小林虎三郎に触れたこと、(3)近隣諸国の外圧をはねのけて靖国神社への参拝を続けられたこと。

品種は丹沢

さて件の4本の栗の木ですが、米百俵ほどの壮大な夢と想いが込められているものではございません。50パーセントOFFに惹かれて買い込んだ貧乏人根性。それでも果樹木が増加していく事は嬉しい限りです。栗は柑橘類と同じでテッポウムシが寄生しやすい樹種です。ある程度は中途で枯れ死するとの前提で育樹しなければならないでしょう。4本の内何本が生き残れるか、10年前に植え込んだ栗は幹に大きな穴が空いています。

テッポウムシにやられてしまいました。まだ樹齢10年ほどなのに。

樹齢10年ほどです、まもなく収穫期となります。

果樹園への思いは強いのですが、嗜好品としての果物、それに緊急時には非常食料の役目を担ってくれること、緑の拡大、等々の理由がありますが、大きな影響を受けたのは残し柿の風習でしょうか。ご存じの方も多いでしょうが、彼方此方の山里に伝わる風俗で、柿の実は1/3を持ち主が収穫し1/3を山の小鳥達にそして残りの1/3はお腹を空かした旅人の為に残しておく・・・・・・・・こうした伝統が今も息づいているようです。当地でも収穫期を過ぎた柿の木に沢山の実を付けたままという光景をしばしば拝見します。

品種は銀寄 品種は筑波

将来のために、非常時に供えて、他日を期して、そして人々のために・・・・・・こうした考え方が日本人の原点ではなかったかと記憶します。代表的な事例が越後長岡藩における小林虎三郎の米百俵でしょう。解説は不要だと思いますが、教育にかけた彼の思いが実ったのか、長岡からは優れた人材が輩出しているようです。元総理を務められた小泉純一郎氏、考え方や生き様は共感出来なかったのですが、次の三点だけは評価したいと思います。(1)郵政の民営化を進められたこと、(2)所信表明演説で小林虎三郎に触れたこと、(3)近隣諸国の外圧をはねのけて靖国神社への参拝を続けられたこと。

品種は丹沢

さて件の4本の栗の木ですが、米百俵ほどの壮大な夢と想いが込められているものではございません。50パーセントOFFに惹かれて買い込んだ貧乏人根性。それでも果樹木が増加していく事は嬉しい限りです。栗は柑橘類と同じでテッポウムシが寄生しやすい樹種です。ある程度は中途で枯れ死するとの前提で育樹しなければならないでしょう。4本の内何本が生き残れるか、10年前に植え込んだ栗は幹に大きな穴が空いています。

テッポウムシにやられてしまいました。まだ樹齢10年ほどなのに。

2010年09月05日

古城は森に眠る

中世社会の当地は守護大名畠山氏の内紛の時代でもありました。当然、紛争には武力を伴いますし、武器や砦が必要とされます。当時の武器は刀と槍と弓矢がメイン、従って城塞でもそれらに対応できれば良かったのでしょう。各地に残る近世の城のように天守閣や石垣或いは深い堀などは装備されてなかったようですね。いわゆる山城の時代、土の城でもあります。稜線を削って平地を作り、丸太で柵を並べた程度の城だったのでしょう。山城で今なお遺構が残ってるのは、近世にも何らかの形で城として活用されたもののようですね。

烏帽子形城の遠景です。山全体が城跡となります。

当地にも各地に山城がありますが、代表的なのは赤阪城と千早城ですか。だが忘れてならないのが烏帽子形城、幻の城とも言われますが比較的整った形で城跡が残っております。始めて訪ねましたが、烏帽子形神社の鎮守の森ということもあって、開発されることなく大事に保護されてきたようです。電車の駅からもゆっくり歩いて30分程度、そう大汗をかくこともなく本丸跡に佇む事が出来ます。標高180メートル程、石川の支流である天見川の河岸段丘沿いにあります。山麓を高野街道と和泉街道が走っており、交通の要衝でもありました。畠山氏の主城は古市(羽曳野市)の高屋城だったようですが、泉州や紀州との関係もあって、河内の奥の要として争奪戦の対象となったようですね。古い文献に現れる長野城というのは、この烏帽子形城を指しているものと思われます。

城内は遊歩道や道標が整備され、とても歩きやすいです。

こんな掲示がそこかしこに。多分市教委によるものでしょう。

いわゆる横堀の跡地です。

まだ早朝だったので訪れる人もなく、小生のみの貸し切りで散策できました。行政によって整備され、階段や道標で迷うことなく城跡を巡ることができます。上述のように、天守閣や石垣や堀といった形では残ってませんが、山城の特徴である堀切や土塁などはそれらしき物が残っています。発掘調査では礎石や瓦なども出現したようですから、兵士が駐屯する兵舎なども存在したようですね。15世紀の中頃に忽然と現れ、17世紀の始まる前頃、中世の終焉と共に歴史上から消え去ってしまった烏帽子形城。以来概ね500年ほどが経過してますが、緑の森の中で古城は静かに眠っています。

ここら付近が本丸の跡地のようですね。

地元行政では烏帽子形城を使った街起こしを企画中のようです。城のある街、なかなか風情があっていいものですが、大半の城下町は近世の城下町。もしも中世の山城で街起こしが出来ればユニークな取り組みとなりますね。石垣や天守閣といった目に見える形が無いだけに、どうやって街起こしにつなげるか、知恵者の出現を期待したいと思います。

いわゆる鎮守の森、開発されず手つかずで残っています。

烏帽子形神社、この社の存在が城跡を保存してくれたのでしょう。

烏帽子形城の遠景です。山全体が城跡となります。

当地にも各地に山城がありますが、代表的なのは赤阪城と千早城ですか。だが忘れてならないのが烏帽子形城、幻の城とも言われますが比較的整った形で城跡が残っております。始めて訪ねましたが、烏帽子形神社の鎮守の森ということもあって、開発されることなく大事に保護されてきたようです。電車の駅からもゆっくり歩いて30分程度、そう大汗をかくこともなく本丸跡に佇む事が出来ます。標高180メートル程、石川の支流である天見川の河岸段丘沿いにあります。山麓を高野街道と和泉街道が走っており、交通の要衝でもありました。畠山氏の主城は古市(羽曳野市)の高屋城だったようですが、泉州や紀州との関係もあって、河内の奥の要として争奪戦の対象となったようですね。古い文献に現れる長野城というのは、この烏帽子形城を指しているものと思われます。

城内は遊歩道や道標が整備され、とても歩きやすいです。

こんな掲示がそこかしこに。多分市教委によるものでしょう。

いわゆる横堀の跡地です。

まだ早朝だったので訪れる人もなく、小生のみの貸し切りで散策できました。行政によって整備され、階段や道標で迷うことなく城跡を巡ることができます。上述のように、天守閣や石垣や堀といった形では残ってませんが、山城の特徴である堀切や土塁などはそれらしき物が残っています。発掘調査では礎石や瓦なども出現したようですから、兵士が駐屯する兵舎なども存在したようですね。15世紀の中頃に忽然と現れ、17世紀の始まる前頃、中世の終焉と共に歴史上から消え去ってしまった烏帽子形城。以来概ね500年ほどが経過してますが、緑の森の中で古城は静かに眠っています。

ここら付近が本丸の跡地のようですね。

地元行政では烏帽子形城を使った街起こしを企画中のようです。城のある街、なかなか風情があっていいものですが、大半の城下町は近世の城下町。もしも中世の山城で街起こしが出来ればユニークな取り組みとなりますね。石垣や天守閣といった目に見える形が無いだけに、どうやって街起こしにつなげるか、知恵者の出現を期待したいと思います。

いわゆる鎮守の森、開発されず手つかずで残っています。

烏帽子形神社、この社の存在が城跡を保存してくれたのでしょう。

2010年09月02日

カーボン・オフセット

巷でカーボン・オフセットなる言葉が飛び交っている。最近の流行語のようでもある、ひょっとしたら本年度の流行語大賞に選ばれたりして。正直言ってまだ良く理解できていない概念なんだが、例によってネット情報を検索してみると、いろんな解説が行われている。CO2を中心とした温室効果ガスを削減する動きらしい・・・・・・・・・素人発想でそこらは何とか理解できたが、よくわからないのがプロバイダーなるものの存在。ネット界と同じく仲介業務を行う組織らしいとの推測はなりたつ。ということはカーボン・オフセットなるものがビジネスの対象となりうるとの事であろう。ビジネスチャンスには目敏い企業群、争って新規市場への参入を窺っておられるようだ。

綺麗に手入れされた樹林帯、材木外の資産価値も?

上述のネット情報によると、カーボン・オフセットとは以下の手順を実施していく事のようだ。

(1)ある場所でのCO2などの削減を図っていく。

(2)(1)で削減できなかったCO2などを算出・測定する。

(3)(2)を相殺する為に、植林・森林保護・クリーンエネルギー事業等を実施。

単純化して推理すると、二酸化炭素等を排出する者が自分で(3)の相殺事業を展開できない場合、他者からその権利を購入するとの考え方であろうか。そうであれば金銭の動くところ必ずブローカーの暗躍がありますよね。ここらの活動を為さる者を指してプロパイダーというのであろうか。当然、誰も彼もOKとはいかないでしょうから、又もや一定の質の確保という名目で許認可等の規制がはいって来るのでしょうね。

1本の杉や檜が年間相当量の二酸化炭素を固定します。

(3)の相殺事業の中でも植林や森林保護は時間と手間暇が掛かりますが、クリーンエネルギー事業はひょっとしたら大化けする可能性がありますね。太陽熱や電気エネルギーや風力或いは原油に変わる液化天然ガス等は巨大事業として展開できるのみならず、オフセット商品としても販売できるのでは。こうなってきますと北半球の北部にある我が国よりも赤道に近い中東などが極めて有利なようです。太陽光線の受光量だけでも我が国の数倍に匹敵するでしょう。これを利用して電気エネルギーに変え、エネルギー資源の売却とオフセット商品の売却・・・・・・・・・・・・・・ムムム、中東には又もや莫大な資金が舞い込んできそうですね。オイルマネーだけでも使い道に困っておられるとか聞きますのに。単なる貧乏人のひがみかな。

二酸化炭素の固定化が商品化出来れば森の手入れも進むかも。

複層林が茂る広葉樹の森を創りたいですね。

綺麗に手入れされた樹林帯、材木外の資産価値も?

上述のネット情報によると、カーボン・オフセットとは以下の手順を実施していく事のようだ。

(1)ある場所でのCO2などの削減を図っていく。

(2)(1)で削減できなかったCO2などを算出・測定する。

(3)(2)を相殺する為に、植林・森林保護・クリーンエネルギー事業等を実施。

単純化して推理すると、二酸化炭素等を排出する者が自分で(3)の相殺事業を展開できない場合、他者からその権利を購入するとの考え方であろうか。そうであれば金銭の動くところ必ずブローカーの暗躍がありますよね。ここらの活動を為さる者を指してプロパイダーというのであろうか。当然、誰も彼もOKとはいかないでしょうから、又もや一定の質の確保という名目で許認可等の規制がはいって来るのでしょうね。

1本の杉や檜が年間相当量の二酸化炭素を固定します。

(3)の相殺事業の中でも植林や森林保護は時間と手間暇が掛かりますが、クリーンエネルギー事業はひょっとしたら大化けする可能性がありますね。太陽熱や電気エネルギーや風力或いは原油に変わる液化天然ガス等は巨大事業として展開できるのみならず、オフセット商品としても販売できるのでは。こうなってきますと北半球の北部にある我が国よりも赤道に近い中東などが極めて有利なようです。太陽光線の受光量だけでも我が国の数倍に匹敵するでしょう。これを利用して電気エネルギーに変え、エネルギー資源の売却とオフセット商品の売却・・・・・・・・・・・・・・ムムム、中東には又もや莫大な資金が舞い込んできそうですね。オイルマネーだけでも使い道に困っておられるとか聞きますのに。単なる貧乏人のひがみかな。

二酸化炭素の固定化が商品化出来れば森の手入れも進むかも。

複層林が茂る広葉樹の森を創りたいですね。

2010年08月31日

海の番人・森の番人

かねてから護衛艦と巡視船には一度は乗ってみたい、外洋を疾走してみたい・・・・・・・・・・そんな願望がふつふつとしていたのですが、チャンスが有りませんでした。このたび堺市で巡視艇の体験試乗が行われるとの情報をキャッチ。何が何でも乗らなくっちゃあ、というのは必然でしょう。何でも堺市漁協のイベント開催で組まれたプランのようです。とりあえず時間前に到着して試乗券をゲット、乗船時間までには2時間ほどの猶予があります。主催者の思惑は待ち時間の間に魚を買ってとの事でしょうが、何とも現場が暑すぎます。魚購入用のクーラーボックスは準備してるものの、冷房の効いた部屋が望ましいのは悲しき心理。ちょっと車を走らせ博物館に逃げ込みました。

堺海上保安署の巡視艇しぎかぜです。

上述しましたが、堺市漁協(堺に漁師さんが存在・・・・・驚きでした)と海上保安庁とがタイアップして海への関心を盛り上げようとのイベントでしょう。メインとなるのが巡視艇の体験試乗、無論、小生もこれ目当てです。暑い中スタッフの方々が走り回っておられましたが、意外にも平均年齢が極めて若そう。大半が20代、30代の方でしょうか。無論、保安庁の職員さんも似たような構成です。スタッフは漁協の職員さん或いは漁船の乗組員の方と推察されますが、農と異なって若い人材が活躍してるんですね。注目したいのは、スタッフの面々が「里海」と表示したおそろいのTシャツを着込んでおられること。「里山」という概念は、故四手井綱英氏の発案のようですが、里海も同じ延長線上にあるのでしょうか。ともあれ、共通な理想像を描いておられるようで心強く思いました。

堺には漁港があって漁業に従事される方がいらっしゃったのですね。

一部はマリーナともなっています。

以前にも紹介しましたが、三陸の漁師さんが「森は海の恋人」とのスローガンの下に植樹活動に励んでおられる事と根っこは同じなんでしょう。森や川が豊かでないと海も豊かにはなれない、そんな想いがウミンチュウを山へと向かわせるのでしょうね。同じ志を持った同志のようです、微々たる力しかありませんが、何、アリが像を倒す故事もありますよね。彼等の心配りに感謝しながら体験試乗、風を切って進む姿は結構かっこいいものです。小型の船舶の故か、波の抵抗、風の影響、等を諸に受けながらの進行ですので、まるで操舵装置を握ってるかのような印象です。リニューアルされた木造灯台なども海から見るとまるで違った趣ですね。

さあ、いよいよ体験航海への出発です。

白波をけたてて疾走します。結構早いですね。

小型船の故、波しぶきをもろにかぶります。

わずか30分程度の短時間でしたが存分に楽しませていただきました。公務員に対してとかくの批判もあるようですが、現場のスタッフは体を張って業務に邁進しておられます。不審船(後で北朝鮮の工作船と判明)との銃撃戦や麻薬密輸船とのバトルなど命がけの仕事でしょう。又、漁協の方々も魚を捕るのは同じく命がけ、海に生きる男達の一端を垣間見た一日でした。海と森、分野は異なれど目指す方向性は同じかと感じ取りました。赤銅色に日焼けした若者達が、元気で日々の業務に精進してくれることを願って止みません。

海の上から眺める灯台も格別、リニューアルされた木造灯台。

船の周囲はこんな波しぶきです。

お勤めご苦労様でした。

堺海上保安署の巡視艇しぎかぜです。

上述しましたが、堺市漁協(堺に漁師さんが存在・・・・・驚きでした)と海上保安庁とがタイアップして海への関心を盛り上げようとのイベントでしょう。メインとなるのが巡視艇の体験試乗、無論、小生もこれ目当てです。暑い中スタッフの方々が走り回っておられましたが、意外にも平均年齢が極めて若そう。大半が20代、30代の方でしょうか。無論、保安庁の職員さんも似たような構成です。スタッフは漁協の職員さん或いは漁船の乗組員の方と推察されますが、農と異なって若い人材が活躍してるんですね。注目したいのは、スタッフの面々が「里海」と表示したおそろいのTシャツを着込んでおられること。「里山」という概念は、故四手井綱英氏の発案のようですが、里海も同じ延長線上にあるのでしょうか。ともあれ、共通な理想像を描いておられるようで心強く思いました。

堺には漁港があって漁業に従事される方がいらっしゃったのですね。

一部はマリーナともなっています。

以前にも紹介しましたが、三陸の漁師さんが「森は海の恋人」とのスローガンの下に植樹活動に励んでおられる事と根っこは同じなんでしょう。森や川が豊かでないと海も豊かにはなれない、そんな想いがウミンチュウを山へと向かわせるのでしょうね。同じ志を持った同志のようです、微々たる力しかありませんが、何、アリが像を倒す故事もありますよね。彼等の心配りに感謝しながら体験試乗、風を切って進む姿は結構かっこいいものです。小型の船舶の故か、波の抵抗、風の影響、等を諸に受けながらの進行ですので、まるで操舵装置を握ってるかのような印象です。リニューアルされた木造灯台なども海から見るとまるで違った趣ですね。

さあ、いよいよ体験航海への出発です。

白波をけたてて疾走します。結構早いですね。

小型船の故、波しぶきをもろにかぶります。

わずか30分程度の短時間でしたが存分に楽しませていただきました。公務員に対してとかくの批判もあるようですが、現場のスタッフは体を張って業務に邁進しておられます。不審船(後で北朝鮮の工作船と判明)との銃撃戦や麻薬密輸船とのバトルなど命がけの仕事でしょう。又、漁協の方々も魚を捕るのは同じく命がけ、海に生きる男達の一端を垣間見た一日でした。海と森、分野は異なれど目指す方向性は同じかと感じ取りました。赤銅色に日焼けした若者達が、元気で日々の業務に精進してくれることを願って止みません。

海の上から眺める灯台も格別、リニューアルされた木造灯台。

船の周囲はこんな波しぶきです。

お勤めご苦労様でした。

2010年08月27日

明治人と平成人

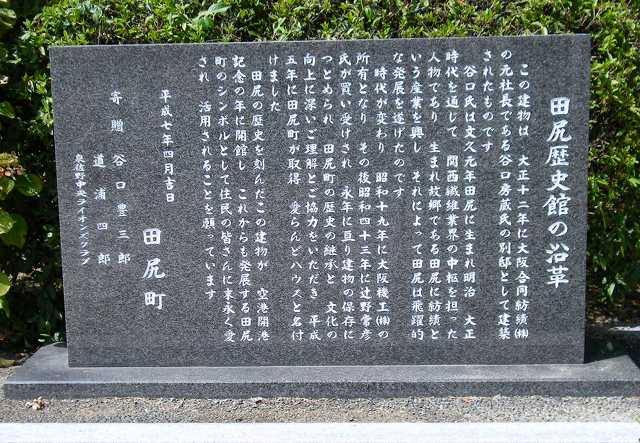

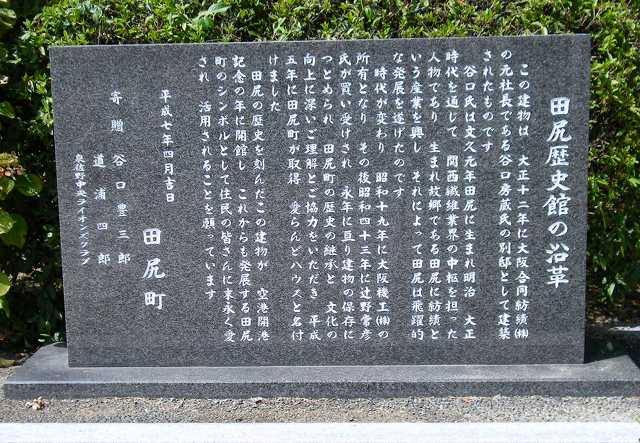

河内木綿のことを調べていて、ふとした奇縁から谷口房蔵氏のことを知った。木綿王とも紡績王とも呼ばれた人物である。1861年のお生まれだから明治維新の少し前ですか、明治期から大正期を活躍舞台とした経済人でありますね。紡績工業を興し、莫大な富を作った立志伝中の人物・・・・・・・・・ここまでなら何所にでもあるサクセスストーリーでしょう。違ったのは創り上げた富の生かし方、ここに人物の器量が現れるようです。毎月数千万の子ども手当を頂きながら、知らなかった、とのたまうような、お金の使い方を全くご存じ無いような方とは相当な開きがあるようです。

谷口氏の別荘跡・・・・・・故郷に税金を納める為に建築されたようです。

別荘跡は現在田尻町の歴史館となっています。

村の重鎮だった谷口家も幕末・維新の動乱期で家は傾き、房蔵氏は15歳から働きに出されたようです。やがて紡績業へと進み、広く人材を求め適材適所で会社を運営した結果、大きな成果を勝ち取られたようですね。満足な学校教育も受けられなかった房蔵氏は教育の振興に大きな関心を寄せられ、遺言で現在の貨幣価値にして50億円程の私財を投じて谷口財団を設立されました。そして研究者達の技術や発明に多大な支援を行われて来ました。その恩恵によって物理学・化学・数学などの分野が一段と進化したようですね。

谷口房蔵氏の胸像

相続税や贈与税をいかにして逃れるか、如何にして身内に資産を継承するか・・・・・・・・そんな心配で日夜眠れぬ人、姑息な手段を講じる人などを屡々見聞します。俗説では、相続税の義務者は全体の1割にも満たないとか聞きます。せっかく選ばれて栄えある納税義務者となられた場合、谷口氏の生き様が一つの参考になるかも知れませんね。明治人と平成人との一番大きな違いは、「公」に対する意識の相違、この一点に尽きるのではないでしょうか。

およそ1000坪にも相当する庭園です。

谷口氏の別荘跡・・・・・・故郷に税金を納める為に建築されたようです。

別荘跡は現在田尻町の歴史館となっています。

村の重鎮だった谷口家も幕末・維新の動乱期で家は傾き、房蔵氏は15歳から働きに出されたようです。やがて紡績業へと進み、広く人材を求め適材適所で会社を運営した結果、大きな成果を勝ち取られたようですね。満足な学校教育も受けられなかった房蔵氏は教育の振興に大きな関心を寄せられ、遺言で現在の貨幣価値にして50億円程の私財を投じて谷口財団を設立されました。そして研究者達の技術や発明に多大な支援を行われて来ました。その恩恵によって物理学・化学・数学などの分野が一段と進化したようですね。

谷口房蔵氏の胸像

相続税や贈与税をいかにして逃れるか、如何にして身内に資産を継承するか・・・・・・・・そんな心配で日夜眠れぬ人、姑息な手段を講じる人などを屡々見聞します。俗説では、相続税の義務者は全体の1割にも満たないとか聞きます。せっかく選ばれて栄えある納税義務者となられた場合、谷口氏の生き様が一つの参考になるかも知れませんね。明治人と平成人との一番大きな違いは、「公」に対する意識の相違、この一点に尽きるのではないでしょうか。

およそ1000坪にも相当する庭園です。

2010年08月26日

夏の終わりに

夏が来れば思い出す、遙かな尾瀬遠い空・・・・・・・・・・確かそんなフレーズで始まる歌曲があったかに思うが、夏の到来ではなく夏の終焉期になると思い出すのが秋海棠の花。秋の到来を告げる花でもありますね。当地では8月の下旬から9月一杯にかけて咲き誇ります。元々はベゴニアの仲間に属する栽培花であったようですが、何時のまにか野生化して、当地では岩湧山の中腹が花園となっています。岩湧寺の参拝者のために植え込まれた物が、何時の間にか大量に増えていったようですね。夏休みが終わる頃には必ず訪ねるようにしていますが、森の中はひっそりと静まりかえっています。良い子達は宿題に追われて、森遊びどころではないようですね。

秋海棠の花です。雌雄同株らしいのですが、小生には区別できません。

私宅からですと車で30分程度、樹林帯の中を走る林道は細くて険しいけれど、通り過ぎる風は爽やかです。渓流に添って走る故もあるのでしょう。対向車もなくノンビリと登って駐車場に止め、カメラ一台をお供に散策します。無論、基地は四季彩館。ここは河内長野市が建設した森の案内所兼休息所で、飲食物の販売はありませんがゆっくり出来る施設です。内部もよろしいがお薦めは展望デッキ、此処のベンチで風に吹かれてのお昼寝が最高ではないでしょうか。さて、撮影ポイントは裏側の岩湧寺周辺部。四季彩館からは徒歩数分程度です。うっそうたる杉の巨木に囲まれ、修験道の道場であった雰囲気は今も尚強烈に残っています。参道を巡りながら次々とシャッターを押していきますが、秋海棠が沢山ありすぎて選択に迷うほどですね。

岩湧寺周辺部の秋海棠群落です。

参道の周囲も秋海棠だらけですね。

秋海棠の撮影を終えますと小生には夏の終わり。これからは冬野菜の植栽に向け、下準備が必要です。夏野菜の残骸は概ね撤去したのですが、まだ耕耘作業も元肥の準備も出来ていません。順序としてはニンニクやラッキョウが既に植栽期にはいっているんですが、まだまだの段階ですね。この夏はハクビシンとシシ達に蹂躙されました。数年前までは何の被害も無かったのですが、ここ1~2年で急激な様変わりです。聞くところに寄りますと、シシもハクビシンも行動半径がかなりのキロ数になるとか。遠隔地の山中から出張ってきたのか、放浪の結果として住み着いたのか、とんだ迷惑ですが連中にとっては楽園を見つけた心境でしょうね。

山岳寺院だけあって杉の巨木が密集しています。

樹齢数百年ともなりますと、ある種の威厳が。

どうしても野菜類の栽培が不能とあらば、場合によっては秋海棠などを植え込んで花園を創り上げるという手法もありますね。連中は植物性の嗜好らしいですが、まさか花々を食材にとの指向性もないだろうと想像するのですが。

何時もお世話になります四季彩館、生ビールがあれば最高ですが。

林道周辺でも至るところに秋海棠の群落が見られます。

秋海棠の花です。雌雄同株らしいのですが、小生には区別できません。

私宅からですと車で30分程度、樹林帯の中を走る林道は細くて険しいけれど、通り過ぎる風は爽やかです。渓流に添って走る故もあるのでしょう。対向車もなくノンビリと登って駐車場に止め、カメラ一台をお供に散策します。無論、基地は四季彩館。ここは河内長野市が建設した森の案内所兼休息所で、飲食物の販売はありませんがゆっくり出来る施設です。内部もよろしいがお薦めは展望デッキ、此処のベンチで風に吹かれてのお昼寝が最高ではないでしょうか。さて、撮影ポイントは裏側の岩湧寺周辺部。四季彩館からは徒歩数分程度です。うっそうたる杉の巨木に囲まれ、修験道の道場であった雰囲気は今も尚強烈に残っています。参道を巡りながら次々とシャッターを押していきますが、秋海棠が沢山ありすぎて選択に迷うほどですね。

岩湧寺周辺部の秋海棠群落です。

参道の周囲も秋海棠だらけですね。

秋海棠の撮影を終えますと小生には夏の終わり。これからは冬野菜の植栽に向け、下準備が必要です。夏野菜の残骸は概ね撤去したのですが、まだ耕耘作業も元肥の準備も出来ていません。順序としてはニンニクやラッキョウが既に植栽期にはいっているんですが、まだまだの段階ですね。この夏はハクビシンとシシ達に蹂躙されました。数年前までは何の被害も無かったのですが、ここ1~2年で急激な様変わりです。聞くところに寄りますと、シシもハクビシンも行動半径がかなりのキロ数になるとか。遠隔地の山中から出張ってきたのか、放浪の結果として住み着いたのか、とんだ迷惑ですが連中にとっては楽園を見つけた心境でしょうね。

山岳寺院だけあって杉の巨木が密集しています。

樹齢数百年ともなりますと、ある種の威厳が。

どうしても野菜類の栽培が不能とあらば、場合によっては秋海棠などを植え込んで花園を創り上げるという手法もありますね。連中は植物性の嗜好らしいですが、まさか花々を食材にとの指向性もないだろうと想像するのですが。

何時もお世話になります四季彩館、生ビールがあれば最高ですが。

林道周辺でも至るところに秋海棠の群落が見られます。

2010年08月24日

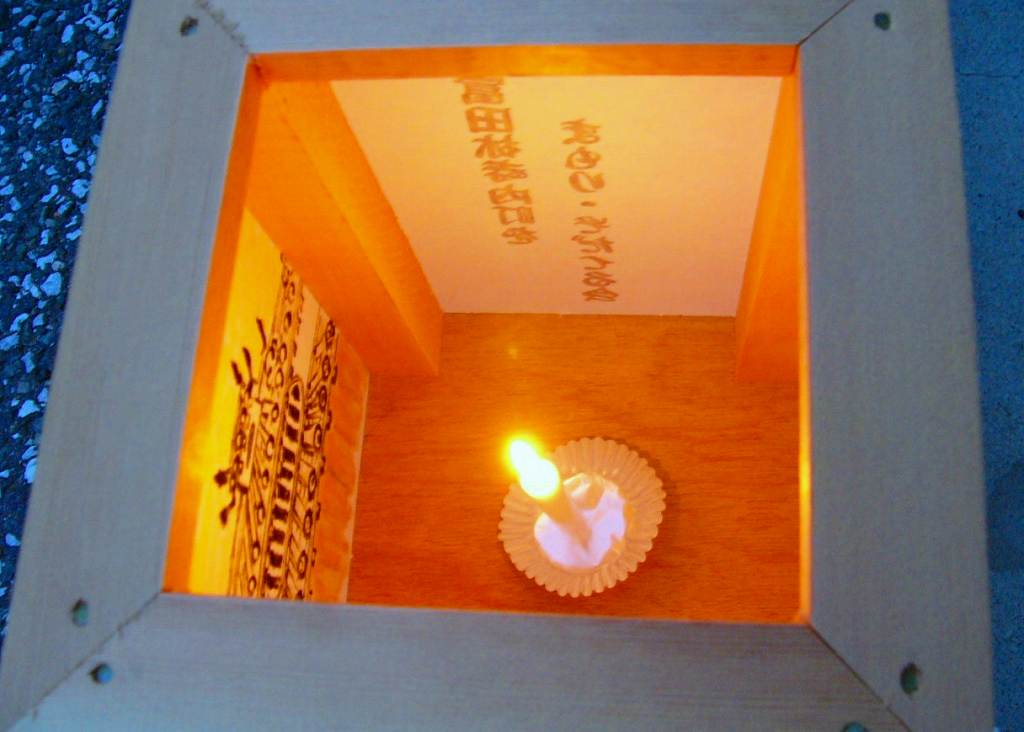

寺内町燈路

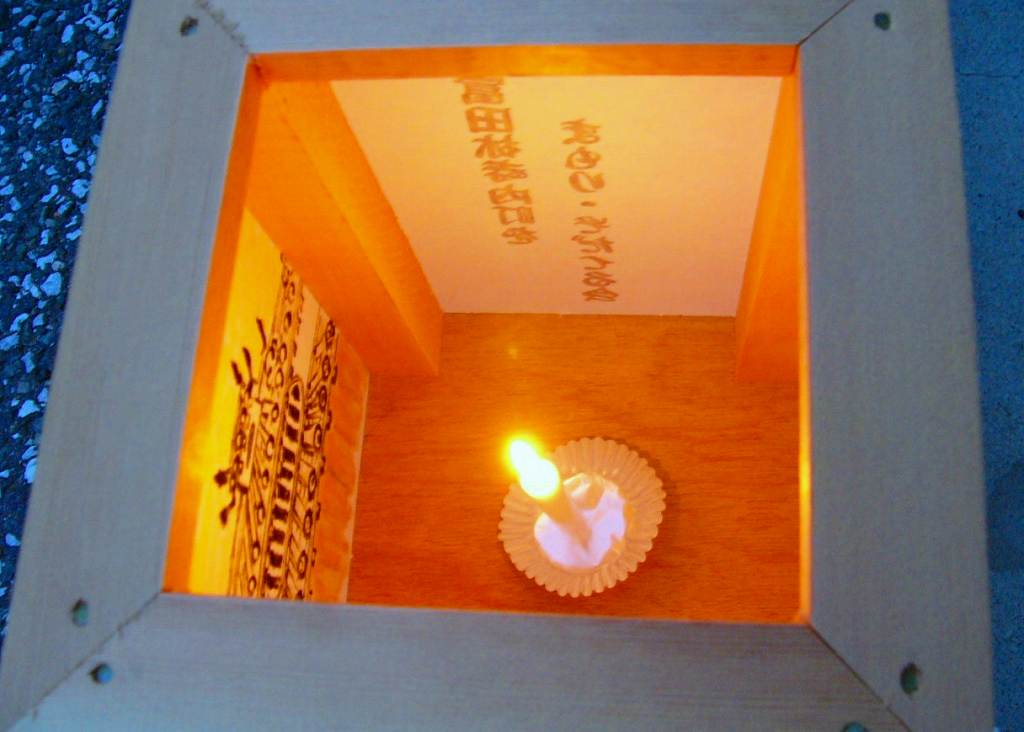

1本のローソクが醸し出すほのかな明かり・・・・・・・・・・何とも言えない風情がありますね。昔、何かの記事で読んだかと記憶しますが、東南アジアから来た留学生の素朴な疑問、「日本には夜は無いのですか?」 この質問に明確に回答出来る方はいらっしゃるでしょうか。我々は闇を失ったことにより、恐怖と畏敬の念を失った、とも聞きます。文明の発達で利便性が高まるのは非常に良いことなんでしょうが、素直に喜べない一面もありそうですね。富田林の市民の方がそうした疑問をお持ちになられたのかは知る由もありませんが、ローソクによる街起こし、卓越した視点では無いかと思っています。

夕闇迫る頃、一斉に点灯開始です。

電球ではありません、正真正銘のローソクがはいっています。

寺内町はかなりの昔から発達した宗教都市、規模の大小は別としてイタリアのバチカン市国にも相当する内容ではないでしょうか。古くから旦那衆を中心に自治を行ってきた伝統がもたらすのか、一致団結した街作りがお得意のようです。通称ローソク祭りも既に7年目を迎えるとか。夕闇迫る頃、街路におかれた小型行灯のローソクが一斉に点灯されます。電灯の光とは全く異なった、少し柔らかめの光がそぞろ歩きの浴衣姿を照らしてくれます。何とも言えない風情があって、日本の娘さん方はこんなにも綺麗だったのか、と改めての再認識です。決して、夜目遠目闇の中・・・・・・・・・・などと野暮なことは申しますまい。

子ども達も大人達も大好きな場所ですよね。

握手をお願い・・・・・・・・・・

近くでは高野山でも同じようなローソク祭りがありますが、こちらは宗教行事。寺内町のは街起こし。狙いの相違はあっても醸し出してくれる雰囲気は何か忘れ去っていた遠い故郷のようなイメージですね。先人達が障子を使って明るさを程よく調節してきた、その感性がローソクを使って夜の世界で再現されてるようですね。昼と夜、或いは明と暗、といった二者択一ではなく、ある種のグレーゾーンを好んで楽しむといった繊細な感受性が日本人の特徴でもあるようです。夏の夜の一時、打ち水をした軒先で道行く人々と会話を楽しむ住民の方々、ほのぼのとした良い雰囲気です。

オッ、僕も生ビールを頼むのか。チト早いのでは。

母と子の姿は何所にいても絵になりますね。

年に一度のイベントとはいえ、準備の手間暇と費やす経費は相当なものかと推察します。しかしながら、その波及効果は金銭には換算できないのではないでしょうか。無論、商店街としての知名度アップや商品売り上げ或いは集客効果など一定の数値的な結果は予想されますが、雰囲気が醸し出してくれる精神の安らぎ、或いは失われていた人間としての感性の復活・・・・・・・・・・そういったものは測定不能ですよね。地域の中でリーダーシップを取られる方々が、単なる街起こしに留まらず、日本人の感性の復活までも想定されているとすれば、その慧眼に深く敬意を表したいと思います。

庭先を開放して行灯でお出迎え。

玄関先に小型提灯を吊しておられる民家も。

闇が深くなってきました、よい子はそろそろご帰宅かな。

夕闇迫る頃、一斉に点灯開始です。

電球ではありません、正真正銘のローソクがはいっています。

寺内町はかなりの昔から発達した宗教都市、規模の大小は別としてイタリアのバチカン市国にも相当する内容ではないでしょうか。古くから旦那衆を中心に自治を行ってきた伝統がもたらすのか、一致団結した街作りがお得意のようです。通称ローソク祭りも既に7年目を迎えるとか。夕闇迫る頃、街路におかれた小型行灯のローソクが一斉に点灯されます。電灯の光とは全く異なった、少し柔らかめの光がそぞろ歩きの浴衣姿を照らしてくれます。何とも言えない風情があって、日本の娘さん方はこんなにも綺麗だったのか、と改めての再認識です。決して、夜目遠目闇の中・・・・・・・・・・などと野暮なことは申しますまい。

子ども達も大人達も大好きな場所ですよね。

握手をお願い・・・・・・・・・・

近くでは高野山でも同じようなローソク祭りがありますが、こちらは宗教行事。寺内町のは街起こし。狙いの相違はあっても醸し出してくれる雰囲気は何か忘れ去っていた遠い故郷のようなイメージですね。先人達が障子を使って明るさを程よく調節してきた、その感性がローソクを使って夜の世界で再現されてるようですね。昼と夜、或いは明と暗、といった二者択一ではなく、ある種のグレーゾーンを好んで楽しむといった繊細な感受性が日本人の特徴でもあるようです。夏の夜の一時、打ち水をした軒先で道行く人々と会話を楽しむ住民の方々、ほのぼのとした良い雰囲気です。

オッ、僕も生ビールを頼むのか。チト早いのでは。

母と子の姿は何所にいても絵になりますね。

年に一度のイベントとはいえ、準備の手間暇と費やす経費は相当なものかと推察します。しかしながら、その波及効果は金銭には換算できないのではないでしょうか。無論、商店街としての知名度アップや商品売り上げ或いは集客効果など一定の数値的な結果は予想されますが、雰囲気が醸し出してくれる精神の安らぎ、或いは失われていた人間としての感性の復活・・・・・・・・・・そういったものは測定不能ですよね。地域の中でリーダーシップを取られる方々が、単なる街起こしに留まらず、日本人の感性の復活までも想定されているとすれば、その慧眼に深く敬意を表したいと思います。

庭先を開放して行灯でお出迎え。

玄関先に小型提灯を吊しておられる民家も。

闇が深くなってきました、よい子はそろそろご帰宅かな。

2010年08月23日

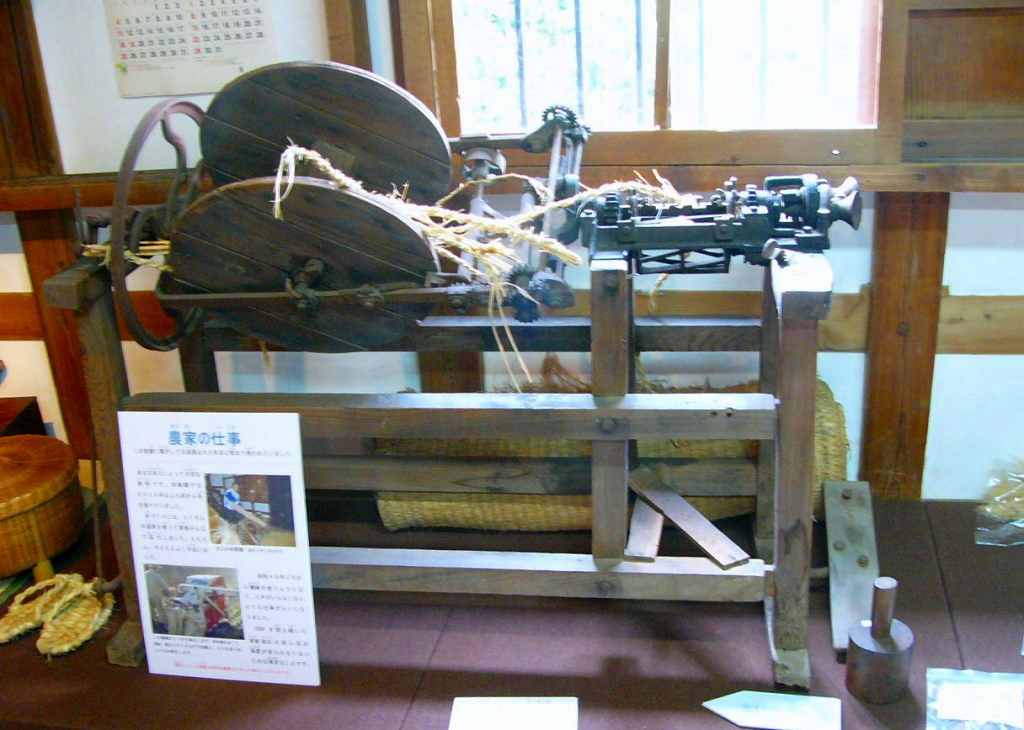

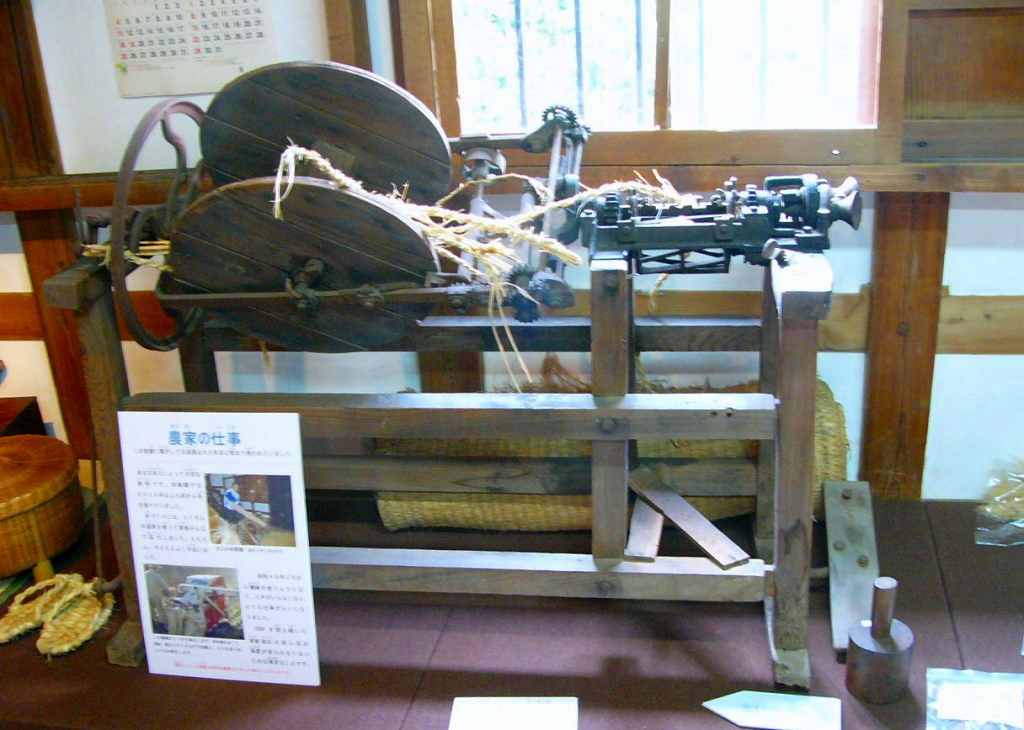

消えゆく民具達

人間は考える葦である・・・・・・・・とか言う言葉は、かの哲人パスカル氏の発言のようだが、人間の特徴を一言で表現しておられるようだ。言葉のとおりで、人間は火の活用から始まって種々の道具を開発し、暮らしの利便性を高めてきた。反面、時代の流れと共に、開発された道具が消えていくのはある意味当然の宿命かもしれない。回顧談に浸る訳でもないのだが、簡単に忘れ去ってもいいものかとつい疑問に思ってしまう。思えば味のある道具達の何と多いこと。出来れば残しておきたい物も多々存在する。残念ながら個人では敵わぬことだが、一部の品については博物館や資料館等がその役割を果たしてくれ、時折、参観出来ることをとても有り難く思っている。

模型のレプリカですが、何に使用する道具でしょうか。

仲間と農に携わっている関係もあって、どうしても農の民具に目が行ってしまうのだが、生活用品或いは趣味的な分野においても興味深い品々は数多い。近隣の場所で比較的目に尽きやすい、消えゆく民具達を幾つか紹介しておきましょう。簡単に忘れ去ってはならない恩恵を受けた品々です。

まずはやはり農関係の民具から。画像の順にいきますと、(1)簑傘 (2)縄ない機 (3)石臼 (4)脱穀機 (5)み、といった道具達。簑傘は現在の雨合羽、縄ない機はロープ製造器、石臼は製粉機、脱穀機はハーベスター、みは現在もみとして使用されてますね。但し素材がプラスチックに変更され竹製の物は殆ど見かけません。

簑傘付けて野良仕事、あの道具です。

手作業による縄ないから機械化へ

石臼ですね、マニアの方は今も使っておられます。

ハーベスターが出現する一時代前の脱穀機でしょうか。

みです。現在も使用されますが大半はプラスチック製ですね。

趣味的用品ではカメラ、いわゆる銀塩カメラと称されたフィルムを使用するカメラです。一世を風靡した道具ですが、デジタルカメラに席巻され、一部のプロが使用する程度でしょう。私宅にも何台も眠っています。銀塩カメラなりの良さがあるのですが、現像やプリントを外部に依頼せざるを得なくて、デジタルの即時性に大きく負けますね。モニターで確認しプリンターでアウトプット、この利便性には敵いません。何より有り難いのがパソコンを利用した即時転送や画像処理、プリント写真では真似の出来ない領域ですね。

かって主役であったフィルムカメラです。何所のご家庭にも眠っているのでは。

生活用品では代表例としてちゃぶ台をあげておきましょう。今風に表現すればダイニングキッチンのテーブルセットとでもなるのでしょうか。家族の団らんの場であり、来客の応接の場でもあり、憩いの食卓でもありました。用が無いときはたたんでしまい込めるのが大きな利便性。食事は豊かでは無かったかも知れませんが、お袋の味が満ちていたように思います。現在のような個食や孤食、しかもお袋の味ではなく単なる袋の味(インスタント食品)となってしまった食卓風景にどんな意味があるのでしょう。社会は家庭の延長線上に存在します。最近、世の中がおかしくなってきた・・・・・・・・そんな発言を屡々聞きますが、根っこは家庭の食事風景に根本要因があるのではないでしょうか。

家庭の中心的な役割でしたちゃぶ台、これが無くなって日本がおかしくなった?

模型のレプリカですが、何に使用する道具でしょうか。

仲間と農に携わっている関係もあって、どうしても農の民具に目が行ってしまうのだが、生活用品或いは趣味的な分野においても興味深い品々は数多い。近隣の場所で比較的目に尽きやすい、消えゆく民具達を幾つか紹介しておきましょう。簡単に忘れ去ってはならない恩恵を受けた品々です。

まずはやはり農関係の民具から。画像の順にいきますと、(1)簑傘 (2)縄ない機 (3)石臼 (4)脱穀機 (5)み、といった道具達。簑傘は現在の雨合羽、縄ない機はロープ製造器、石臼は製粉機、脱穀機はハーベスター、みは現在もみとして使用されてますね。但し素材がプラスチックに変更され竹製の物は殆ど見かけません。

簑傘付けて野良仕事、あの道具です。

手作業による縄ないから機械化へ

石臼ですね、マニアの方は今も使っておられます。

ハーベスターが出現する一時代前の脱穀機でしょうか。

みです。現在も使用されますが大半はプラスチック製ですね。

趣味的用品ではカメラ、いわゆる銀塩カメラと称されたフィルムを使用するカメラです。一世を風靡した道具ですが、デジタルカメラに席巻され、一部のプロが使用する程度でしょう。私宅にも何台も眠っています。銀塩カメラなりの良さがあるのですが、現像やプリントを外部に依頼せざるを得なくて、デジタルの即時性に大きく負けますね。モニターで確認しプリンターでアウトプット、この利便性には敵いません。何より有り難いのがパソコンを利用した即時転送や画像処理、プリント写真では真似の出来ない領域ですね。

かって主役であったフィルムカメラです。何所のご家庭にも眠っているのでは。

生活用品では代表例としてちゃぶ台をあげておきましょう。今風に表現すればダイニングキッチンのテーブルセットとでもなるのでしょうか。家族の団らんの場であり、来客の応接の場でもあり、憩いの食卓でもありました。用が無いときはたたんでしまい込めるのが大きな利便性。食事は豊かでは無かったかも知れませんが、お袋の味が満ちていたように思います。現在のような個食や孤食、しかもお袋の味ではなく単なる袋の味(インスタント食品)となってしまった食卓風景にどんな意味があるのでしょう。社会は家庭の延長線上に存在します。最近、世の中がおかしくなってきた・・・・・・・・そんな発言を屡々聞きますが、根っこは家庭の食事風景に根本要因があるのではないでしょうか。

家庭の中心的な役割でしたちゃぶ台、これが無くなって日本がおかしくなった?

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン