2010年12月20日

斜面に取り付く仕事師たち

愛車で走っていると、聞き覚えのある2サイクルエンジンの爆音が響いてくる。何処からと見上げると、急な斜面に取り付く仕事師達が数名、寒風の中で草刈り作業中のようだ。正月を控え、清新な状況で新春をとのクライアントの意向を踏まえたお仕事のようですね。カメラ1台を抱えて法面をあがってみると、予想どおり里山倶楽部の事業部の面々でありました。彼等は山仕事・里仕事のプロ集団、依頼があれば何処なりとすっ飛んで参ります。守備範囲は広いが、活動地は主として南河内。但し山間部での仕事が主体のため、里近くでの接近遭遇は非常にまれである、本日はラッキーな出会いのようですね。

ちょっと一休みの時間にお邪魔虫、インタビューとあいなりました。

休息もそこそこに作業開始、聞きますと寒いからとか。

仕事が一段落するのを待って早速のインタビュー開始、「高所の吹きさらしで寒くはないの」・・・小生は酷い寒がりなもんで・・・・答えて曰く「そら、寒いがな」。どうやら、寒風に立ち向かう猛烈な仕事集団、との小生の想定イメージを読み取ったうえでの茶目っ気たっぷりの返答のようである。ニヤニヤ笑った表情はこちらの意図をお見通しのようだ。何とも取材しづらい仲間達である。差し入れに焼き芋を買ってくれば良かったのだが、本日は仲間の店は非営業日、残念無念である。焼き芋があればもう少し素直なインタビューが出来たかと思ったのだが。

結構な高所です。落ちたら車のとこまでまっしぐらでしょうか。

超ベテランは一番の高所で作業を。

駄弁ってる内に、ご年配の婆様がひょこひょこ登って来られる。危険なので警告しようと近づけば、隣地の地主様とか。何でも「境界線まではきっちりと刈り込め」との申し入れのご様子。どうやら、過去に作業した仲間達が気づかぬままに境界線手前で作業を止めたようだ。根に持たれた婆様は申し入れのチャンスを狙っておられた模様。理由はどうあれ申し入れの内容は正当、しかと刈り取りますと確約して退散いただく。画像をアップしておきますが、図中の青いビニールが境界だとか。

隣地地主の婆様がひょっこりと、何、草刈りに登ってるぞとのお話が。

青緑のビニールが境界線とか、そりゃあ、解りませんわな。

山地や里地は境界線が不明なケースが多々あるものです。国による地積調査など手つかずと言っても過言ではないでしょう。大半の方が根拠とされてる昔からの公図(旧土地台帳付属地図)など絵図面と同じで、地番の大凡の配置がわかる程度、境界判別は周囲地主の立ち会いによるしか方法論が無いようですね。農や田舎暮らしに憧れる方々も多いようですが、この問題には充分な配慮を望みたいところです。ヘタ打ちますと重大なトラブルへと発展しかねないですよ。

現場は展望のいい場所です。その分風当たりもきついですが。

ちょっと一休みの時間にお邪魔虫、インタビューとあいなりました。

休息もそこそこに作業開始、聞きますと寒いからとか。

仕事が一段落するのを待って早速のインタビュー開始、「高所の吹きさらしで寒くはないの」・・・小生は酷い寒がりなもんで・・・・答えて曰く「そら、寒いがな」。どうやら、寒風に立ち向かう猛烈な仕事集団、との小生の想定イメージを読み取ったうえでの茶目っ気たっぷりの返答のようである。ニヤニヤ笑った表情はこちらの意図をお見通しのようだ。何とも取材しづらい仲間達である。差し入れに焼き芋を買ってくれば良かったのだが、本日は仲間の店は非営業日、残念無念である。焼き芋があればもう少し素直なインタビューが出来たかと思ったのだが。

結構な高所です。落ちたら車のとこまでまっしぐらでしょうか。

超ベテランは一番の高所で作業を。

駄弁ってる内に、ご年配の婆様がひょこひょこ登って来られる。危険なので警告しようと近づけば、隣地の地主様とか。何でも「境界線まではきっちりと刈り込め」との申し入れのご様子。どうやら、過去に作業した仲間達が気づかぬままに境界線手前で作業を止めたようだ。根に持たれた婆様は申し入れのチャンスを狙っておられた模様。理由はどうあれ申し入れの内容は正当、しかと刈り取りますと確約して退散いただく。画像をアップしておきますが、図中の青いビニールが境界だとか。

隣地地主の婆様がひょっこりと、何、草刈りに登ってるぞとのお話が。

青緑のビニールが境界線とか、そりゃあ、解りませんわな。

山地や里地は境界線が不明なケースが多々あるものです。国による地積調査など手つかずと言っても過言ではないでしょう。大半の方が根拠とされてる昔からの公図(旧土地台帳付属地図)など絵図面と同じで、地番の大凡の配置がわかる程度、境界判別は周囲地主の立ち会いによるしか方法論が無いようですね。農や田舎暮らしに憧れる方々も多いようですが、この問題には充分な配慮を望みたいところです。ヘタ打ちますと重大なトラブルへと発展しかねないですよ。

現場は展望のいい場所です。その分風当たりもきついですが。

2010年12月07日

桜とリスの森へ

誰が名付けたか人呼んで桜とリスの森、葛城連峰に連なる支稜の一角を切り開いて作られた新興住宅地の法面である。広大な面積が手つかずで残されており、この斜面を桜とクヌギやコナラで埋めつくし、リス達を始めとする小動物や野鳥が遊び回る広葉樹の森へ・・・・・・・・見果てぬ夢を追いかけるロマンチスト達が毎年の如く集まってくる。老若男女、生活も思想信条も異なった人々が同じ夢に向かって作業を継続するのは、なかなかにいいもので、強い西風も苦にならない。幸いにしていいお天気、小春日和的な青空の下で作業を開始、本日のミッションはエドヒガンを50本、ヤマザクラを35本、合計85本の桜の植樹である。

葛城連峰から少々遅めの朝日が、作業への祝福でしょうか。

朝のミーティング開始です、作業予定と現場の解説が。

苗木は結構大きく、樹高3メートルは優にある。根回りと幹を少々切り込み、こじんまりとした樹形にして植栽することに。春先、根が活着して成長を始めるときに水分や栄養分の吸収力と樹形とのバランスを確保するためだ。現場は石が多くて植栽用の穴掘りに苦戦する。根回りの倍くらいの大きさが必要で、唐鍬とスコップを使って穴掘りするが子ども達には少々辛いようだ。時間をかけて少しづつ植え込まれていくも参加者が多い故か短時間でエドヒガンは片付いた。「4本も植えたよ」と喜ぶ子どもに、思わず笑みが浮かぶ引率の爺様も、何だか感慨深げのご様子。

苗木の説明もそこそこに作業開始の方も。早く植え込みたいのでしょうね。

現場周辺にはいわゆる里山風景が広がっております。

親と子或いは孫達と祖父母の一団、仲良く作業される姿は見ていて微笑ましいもので、世代間の断絶やコミュニティの崩壊など何所の世界の話だろう・・・・・・そんな思いすら浮かんできますね。ヤマザクラは場所替えのようで、東部の法面へと移動。ここはクヌギとコナラが大量に植え込まれており、その合間にヤマザクラを植栽する予定です。数十年後に立派な森と成ったとき、遠望すれは広葉樹の樹林の中にヤマザクラが其処彼処と咲き誇っている、そんな情景を予想しております。アニメの日本昔ばなしで描かれている山里の風景を連想していただければ近いかと思えます。

エドヒガンの植樹風景です、皆さん苗木の取り合いのようで。

父親の威厳発揮中?、子どもの親を見る目も変わって来ますでしょうね。

こちらでは一家総出で奮闘中のご様子、頑張って。

葛城連峰にはリス達も多く、小生も金剛山で何度か対面したことがあります。連峰からの渓流沿いにクルミ等を植栽してシルクロードならぬクルミロードを開設し、この法面までリス達を引っ張りこもうとは某女史の発案、食い物に釣られてノコノコお出ましになることを期待しましょう。広葉樹の森は食料豊富、彼等にとっても快適な住環境と成ってくれましょう。リスのみならずアライグマやハクビシンなどもご登場あそばすかも。ウリ坊も良しとしましょうか、成獣となったシシ達にはちとご遠慮願いたいのですが。

おやおや植樹記念にネームプレートの取り付けかな。草刈りにもお出ましを。

まだまだ植え込みたいのに苗木が無くなった、残念無念との声が。

葛城連峰から少々遅めの朝日が、作業への祝福でしょうか。

朝のミーティング開始です、作業予定と現場の解説が。

苗木は結構大きく、樹高3メートルは優にある。根回りと幹を少々切り込み、こじんまりとした樹形にして植栽することに。春先、根が活着して成長を始めるときに水分や栄養分の吸収力と樹形とのバランスを確保するためだ。現場は石が多くて植栽用の穴掘りに苦戦する。根回りの倍くらいの大きさが必要で、唐鍬とスコップを使って穴掘りするが子ども達には少々辛いようだ。時間をかけて少しづつ植え込まれていくも参加者が多い故か短時間でエドヒガンは片付いた。「4本も植えたよ」と喜ぶ子どもに、思わず笑みが浮かぶ引率の爺様も、何だか感慨深げのご様子。

苗木の説明もそこそこに作業開始の方も。早く植え込みたいのでしょうね。

現場周辺にはいわゆる里山風景が広がっております。

親と子或いは孫達と祖父母の一団、仲良く作業される姿は見ていて微笑ましいもので、世代間の断絶やコミュニティの崩壊など何所の世界の話だろう・・・・・・そんな思いすら浮かんできますね。ヤマザクラは場所替えのようで、東部の法面へと移動。ここはクヌギとコナラが大量に植え込まれており、その合間にヤマザクラを植栽する予定です。数十年後に立派な森と成ったとき、遠望すれは広葉樹の樹林の中にヤマザクラが其処彼処と咲き誇っている、そんな情景を予想しております。アニメの日本昔ばなしで描かれている山里の風景を連想していただければ近いかと思えます。

エドヒガンの植樹風景です、皆さん苗木の取り合いのようで。

父親の威厳発揮中?、子どもの親を見る目も変わって来ますでしょうね。

こちらでは一家総出で奮闘中のご様子、頑張って。

葛城連峰にはリス達も多く、小生も金剛山で何度か対面したことがあります。連峰からの渓流沿いにクルミ等を植栽してシルクロードならぬクルミロードを開設し、この法面までリス達を引っ張りこもうとは某女史の発案、食い物に釣られてノコノコお出ましになることを期待しましょう。広葉樹の森は食料豊富、彼等にとっても快適な住環境と成ってくれましょう。リスのみならずアライグマやハクビシンなどもご登場あそばすかも。ウリ坊も良しとしましょうか、成獣となったシシ達にはちとご遠慮願いたいのですが。

おやおや植樹記念にネームプレートの取り付けかな。草刈りにもお出ましを。

まだまだ植え込みたいのに苗木が無くなった、残念無念との声が。

2010年09月13日

栗の木を見上げて

例年ならとっくに栗御飯が食膳にあがっている頃、今年はどうしたことか栗が入手出来ない。スーパーを覗いてもまだ出荷の段階でないのか、店頭に並んでいないようだ。無論、仲間との果樹園も小生の果樹園にも栗の木は存在する。ところがどっこい、未だ青々として収穫どころの話では無いのだ。やはり異常気象なのか、全般に果樹木全体が実りが悪いようで収穫も少なめ遅めの傾向が強いようだ。本日は果樹園の整備の日、キャッチコピーは栗拾いとなっていたからご期待の向きもあっただろうに、見上げるだけでお終いだ。

栗の木を見上げてみると・・・・・・・・沢山実ってはいるのだが。

丹波栗です、例年よりも小粒な作りですね。気象条件でしょうか。

ぼやいても始まらない。とりあえず作業に着手、皆さん手慣れたもので刈払機を手に好みの場所へと散開する。例によって非常に蒸し暑いので、木陰の下を選ぶのは当然の心理か。小生も柿の木から栗の木にかけて陰となった部分を担当する。2サイクルのエンジン音がけたたましいが、通り抜ける風は爽やかだ。通常だとガソリンが持つ間、概ね1時間は作業継続だが、本日はとても無理。30分もしないうちにエンジンを切って座り込む。皆さん同じような状況とみえ、一斉にエンジン音が消滅する事もある。夏場の作業は正直体に応えますね。

栗はともかく作業にはいりましょう、例によって草刈り。

おっとと遅れた、燃料は満タンかな。

本来なら数名が収穫に回るのだが、本日の栗は上述のとおり。青々とした栗が梢の上で風に揺れているだけで、弾けた栗は1個もあらず。大きさも心なしか小さめのようだ、数も例年より少ない。数個を落としてみたが、実の入りも悪いようだ。野菜類の出来も悪く収穫に結びつくものが少ない。今年の秋は物価高の気配、果物や野菜類は早めに手配しておいた方が良さそうですね。産地にお友達がいらっしゃる方は、人縁を大切に為さって頻繁に訪問為さった方が何かと好都合かも知れませんね。食料品は上述のように納期毎に計画量をきちんと生産できるものではございません。天変地異或いは気象条件の変化によって、ガラリと様相が変わってしまいます。食料大国といわれるロシアも小麦粉を禁輸しましたね。自国民優先、これは当たり前の原理で誰も非難することは出来ません。積み上げた札束などは古新聞と同じですよね。

手鎌でブドウの苗木の手入れを、実りはいつ頃かな。

水が欲しいだろう・・・・・・・・・タンクに詰め込んで苗木の元に。

さて肝心の栗の木、多分に2週間程度の遅れではと推測しています。頃合いを見計らって収穫にこなければなりませんね。最も、今度はシシやアライグマ達との競争となります。地面に落ちたら早い者勝ち、優勝劣敗の厳しい競争は人間社会だけではないようです。勝ち抜く方法論がありますでしょうか。

暑くて疲れました。冷たいコーヒーを頂きましょうかな。

そこそこには草刈りが出来ました。栗は後日に。

栗の木を見上げてみると・・・・・・・・沢山実ってはいるのだが。

丹波栗です、例年よりも小粒な作りですね。気象条件でしょうか。

ぼやいても始まらない。とりあえず作業に着手、皆さん手慣れたもので刈払機を手に好みの場所へと散開する。例によって非常に蒸し暑いので、木陰の下を選ぶのは当然の心理か。小生も柿の木から栗の木にかけて陰となった部分を担当する。2サイクルのエンジン音がけたたましいが、通り抜ける風は爽やかだ。通常だとガソリンが持つ間、概ね1時間は作業継続だが、本日はとても無理。30分もしないうちにエンジンを切って座り込む。皆さん同じような状況とみえ、一斉にエンジン音が消滅する事もある。夏場の作業は正直体に応えますね。

栗はともかく作業にはいりましょう、例によって草刈り。

おっとと遅れた、燃料は満タンかな。

本来なら数名が収穫に回るのだが、本日の栗は上述のとおり。青々とした栗が梢の上で風に揺れているだけで、弾けた栗は1個もあらず。大きさも心なしか小さめのようだ、数も例年より少ない。数個を落としてみたが、実の入りも悪いようだ。野菜類の出来も悪く収穫に結びつくものが少ない。今年の秋は物価高の気配、果物や野菜類は早めに手配しておいた方が良さそうですね。産地にお友達がいらっしゃる方は、人縁を大切に為さって頻繁に訪問為さった方が何かと好都合かも知れませんね。食料品は上述のように納期毎に計画量をきちんと生産できるものではございません。天変地異或いは気象条件の変化によって、ガラリと様相が変わってしまいます。食料大国といわれるロシアも小麦粉を禁輸しましたね。自国民優先、これは当たり前の原理で誰も非難することは出来ません。積み上げた札束などは古新聞と同じですよね。

手鎌でブドウの苗木の手入れを、実りはいつ頃かな。

水が欲しいだろう・・・・・・・・・タンクに詰め込んで苗木の元に。

さて肝心の栗の木、多分に2週間程度の遅れではと推測しています。頃合いを見計らって収穫にこなければなりませんね。最も、今度はシシやアライグマ達との競争となります。地面に落ちたら早い者勝ち、優勝劣敗の厳しい競争は人間社会だけではないようです。勝ち抜く方法論がありますでしょうか。

暑くて疲れました。冷たいコーヒーを頂きましょうかな。

そこそこには草刈りが出来ました。栗は後日に。

2010年09月12日

水源の森を訪ねて

雨乞いの儀式が必要では・・・・・・そんな思いに駆られるほど雨が降らないですね。水が欲しくて水源の森を訪ねてみました。こちらもどことなく水量が少ないですね、森の保水力の問題もありますが根本的には雨不足なんでしょう。道中、雨乞い地蔵が祭られている場所に遭遇しましたが、先人達も同じ悩みに苦しんだようですね。最後のとどめはやはり神頼みでしょうか。神通力が発揮できれば、この際一肌脱ぐか・・・・・てな事になりますが、残念ながら凡人の悲しさ、出来うることはお賽銭をあげて両手を合わせる位でしょう。遠大な目標に随って日々少しづつ植樹を続けることが最善の策でありましょうか。

雨乞い地蔵です。昔から人間の考えることは余り違いませんね。

地蔵の横では清冽な湧き水が。

雨が降るか降らぬかは自然現象でしょうが、降った雨を逃がさないのは人間の力でも可能なのでは。そこでコンクリートのダムをとは考えませんが、緑のダムは必要不可欠ではと思っています。山の状態によって或いは樹種によって保水力がどの程度違うのかは解明できませんが、素人の直感ではやはり昔ながらの広葉樹の森が一番水を貯めるのではと想像しています。とりわけ標高1000メート前後のブナの森など最高の貯水池ではないでしょうか。残念ながら何処の地域でも失われ、まとまったブナ林は現在では白神山地位でしょうか。当地でも金剛山の山頂付近に若干残っていますが僅かな本数です。ブナ林を歩くと足下が柔らかく体がしなやかになって蘇ってくるような錯覚に陥ります。

滝はたくさんあれど水量が少ないので・・・・・・・・・・・

水源地帯に進入しました。水気があるのかひんやりしますね。

国土の67パーセント程が森林のようですが、大半が荒れ果てた人工林の森ではないでしょうか。杉や檜も手入れをすればかなりの保水力を持ちうるかとは思いますが、木材価格の低迷と外材の輸入とで林家には負担能力が伴わないようです。各地で森林ボランティアの方々が活躍されるのも、切羽詰まっての行動かと考えられます。折角雨に恵まれた我が国、いただいた雨水をみすみす海へと流出させるのももったいない話です。

折角の名瀑も水が少なく貧弱ですね。

水源で気になってきますのが、外国資本による買収問題。真意の程は定かではありませんが、水源の森と呼ばれる奥山が外国資本によって買い占められている現象、このまま放置してもいいのでしょうか。所有権の尊重は大事としても、国土の利用は国家目的と国民の安寧・安全保障により制約されて当然と考えます。外国人による土地所有は不可とは申しませんが、一定の立法措置が必要ではないでしょうか。

この樹林帯がCO2の固定化と保水とを行ってくれます。

CO2の吸収は樹齢が高く径が太いほど顕著だとか。

雨乞い地蔵です。昔から人間の考えることは余り違いませんね。

地蔵の横では清冽な湧き水が。

雨が降るか降らぬかは自然現象でしょうが、降った雨を逃がさないのは人間の力でも可能なのでは。そこでコンクリートのダムをとは考えませんが、緑のダムは必要不可欠ではと思っています。山の状態によって或いは樹種によって保水力がどの程度違うのかは解明できませんが、素人の直感ではやはり昔ながらの広葉樹の森が一番水を貯めるのではと想像しています。とりわけ標高1000メート前後のブナの森など最高の貯水池ではないでしょうか。残念ながら何処の地域でも失われ、まとまったブナ林は現在では白神山地位でしょうか。当地でも金剛山の山頂付近に若干残っていますが僅かな本数です。ブナ林を歩くと足下が柔らかく体がしなやかになって蘇ってくるような錯覚に陥ります。

滝はたくさんあれど水量が少ないので・・・・・・・・・・・

水源地帯に進入しました。水気があるのかひんやりしますね。

国土の67パーセント程が森林のようですが、大半が荒れ果てた人工林の森ではないでしょうか。杉や檜も手入れをすればかなりの保水力を持ちうるかとは思いますが、木材価格の低迷と外材の輸入とで林家には負担能力が伴わないようです。各地で森林ボランティアの方々が活躍されるのも、切羽詰まっての行動かと考えられます。折角雨に恵まれた我が国、いただいた雨水をみすみす海へと流出させるのももったいない話です。

折角の名瀑も水が少なく貧弱ですね。

水源で気になってきますのが、外国資本による買収問題。真意の程は定かではありませんが、水源の森と呼ばれる奥山が外国資本によって買い占められている現象、このまま放置してもいいのでしょうか。所有権の尊重は大事としても、国土の利用は国家目的と国民の安寧・安全保障により制約されて当然と考えます。外国人による土地所有は不可とは申しませんが、一定の立法措置が必要ではないでしょうか。

この樹林帯がCO2の固定化と保水とを行ってくれます。

CO2の吸収は樹齢が高く径が太いほど顕著だとか。

2010年08月29日

植樹と育樹

8月も末だというのにまだまだ暑いですね。俗に言う、暑さ寒さも彼岸まで、という先人の言葉を思い出します。やはり教えのとおりでお彼岸を過ぎないと涼しくはならないのでしょうか。暑い中でも樹林帯の下草刈りに励んでおられるご同輩の方々に、敬意と親愛を込めてエールを送っておきたいと思います。何故か年々暑さが増してるようで、北極に近いロシアでも気温40度とかで山火事の多発や凍土の溶け出しニュースなどが流れております。地球は異変をきたしておるようですね。人間が欲望の赴くまま利便性を追求した結果でありましょう。どん底まで落ち込んで壊滅的な打撃を被らないと、軌道修正が効かないのでしょうか。

緑の樹木は二酸化炭素を固定し、温暖化の防止も。

底までいったら人間は破滅かも知れませんね。何とかならないか、ということで各地で森林ボランティアの方々が、努力を為さっておられるものと推察致します。地球の熱化を押さえるには熱化ならぬ緑化が一番効果的かと思います。いわゆる植樹であり育樹でありましょう。緑がもたらす効用は地球の冷却のみならず、人間までも冷却してくれるようです。近隣諸国からは我が国をねらって多くのミサイルが照準を合わせていると聞き及びます、暴発しない為にも緑化が必要なようですね。人の心を冷静にし、正しい思考と判断力をもたらす契機となるのが樹木の一番大きな効用かと思っています。

街路樹が整備された街並みも増加してきましたね。

二酸化炭素のみならず、安らぎや街並み景観の保全も。

先人達もとっくに気づいておられたようで、古くから緑の保護育成が行われて来ました。近年も各地で植樹や育樹が進められていることを嬉しく思っています。森林のみならず、ビル街の屋上緑化や街路樹の育成或いは公園等の芝生化等も広い意味での緑化でしょう。当地でも街路樹の育成がかなりの地域で実施されており、豊かな緑陰は人々を穏やかにし、麗しい人間関係を作ってくれるようです。又、そうした街路樹を早朝から清掃しておられる方を少なからず拝見します。1本の木を育てることが善の循環を引き起こしているようですね。

この緑豊かな住環境を守りたいものです。

ネットサーフィンを行ってましておもしろいHPを発見しました。国土技術政策総合研究所という国の機関ですが、樹木による二酸化炭素の固定量を簡単に計算できるシステムを公開されています。ケヤキを胸高直径と樹齢で試算しました結果が下記の数値です。何れも、胸高直径が大きくなるほど樹齢が高くなるほど二酸化炭素の固定量が飛躍的に大きくなることを示しています。単純化しますと、直径の大きな樹齢の高い木を出来るだけ保護していくのが温暖化防止の早道かと思われます。無論、植樹によって新たな木々の育成を図ることも極めて大事でありましょう。

当地では植栽樹にサルスベリを選択する方が多いですね。

緑の樹木は二酸化炭素を固定し、温暖化の防止も。

底までいったら人間は破滅かも知れませんね。何とかならないか、ということで各地で森林ボランティアの方々が、努力を為さっておられるものと推察致します。地球の熱化を押さえるには熱化ならぬ緑化が一番効果的かと思います。いわゆる植樹であり育樹でありましょう。緑がもたらす効用は地球の冷却のみならず、人間までも冷却してくれるようです。近隣諸国からは我が国をねらって多くのミサイルが照準を合わせていると聞き及びます、暴発しない為にも緑化が必要なようですね。人の心を冷静にし、正しい思考と判断力をもたらす契機となるのが樹木の一番大きな効用かと思っています。

街路樹が整備された街並みも増加してきましたね。

二酸化炭素のみならず、安らぎや街並み景観の保全も。

先人達もとっくに気づいておられたようで、古くから緑の保護育成が行われて来ました。近年も各地で植樹や育樹が進められていることを嬉しく思っています。森林のみならず、ビル街の屋上緑化や街路樹の育成或いは公園等の芝生化等も広い意味での緑化でしょう。当地でも街路樹の育成がかなりの地域で実施されており、豊かな緑陰は人々を穏やかにし、麗しい人間関係を作ってくれるようです。又、そうした街路樹を早朝から清掃しておられる方を少なからず拝見します。1本の木を育てることが善の循環を引き起こしているようですね。

この緑豊かな住環境を守りたいものです。

ネットサーフィンを行ってましておもしろいHPを発見しました。国土技術政策総合研究所という国の機関ですが、樹木による二酸化炭素の固定量を簡単に計算できるシステムを公開されています。ケヤキを胸高直径と樹齢で試算しました結果が下記の数値です。何れも、胸高直径が大きくなるほど樹齢が高くなるほど二酸化炭素の固定量が飛躍的に大きくなることを示しています。単純化しますと、直径の大きな樹齢の高い木を出来るだけ保護していくのが温暖化防止の早道かと思われます。無論、植樹によって新たな木々の育成を図ることも極めて大事でありましょう。

| 胸高直径 | 固定量 | 樹齢 | 固定量 | |

| 10 | 20.5 | 10 | 14.5 | |

| 20 | 58.9 | 20 | 66.7 | |

| 30 | 110.7 | 30 | 143.6 | |

| 40 | 173.7 | 40 | 240.7 | |

| 50 | 246.9 | 50 | 355.4 | |

| 60 | 329.3 | 60 | 486.2 | |

| 70 | 420.3 | 70 | 631.7 | |

| 80 | 519.4 | 80 | 791 | |

| Cm | Kg/年 | 年 | Kg/年 | |

当地では植栽樹にサルスベリを選択する方が多いですね。

2010年06月22日

事業部の活躍

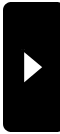

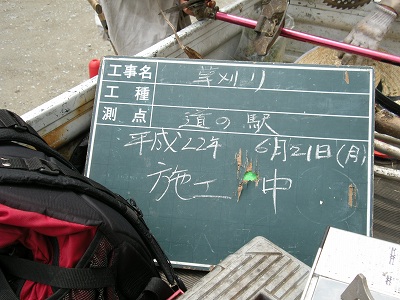

里山倶楽部には諸々の作業を引き受ける事業部が存在する。山間部での作業の故、めったに遭遇することはないのだが、偶然にも立ち寄った道の駅で作業中のメンバーと接近遭遇。不思議な奇縁に驚きながらも、声がけしながら作業を激励。本日のような蒸し暑い日には、体に応える難儀な仕事であろう。依頼内容は周辺部の草刈りのようだ。鍛え抜かれたメンバー達、作業内容に困難さは見あたらないが、蒸し暑さには勝てない様子で水分補給も頻繁のようだ。丁度昼時で作業も一段落して昼食タイムのご様子、日陰で涼を取りながらゆっくり休養して下さい。

会議中のようです、作業手順の打ち合わせかな。

撮影用のプレートもきちんと準備されてますね。土木屋さんのようです。

メンバー構成は若手組と年配組に大別されるようですね。年代の相違はあっても、純肉体労働の故に体への負担は半端ではないようです。日陰の涼しい場所ならいざ知らず、炎天下での草刈りは田圃の草抜きと同じでかなりの重労働となります。小生のような軟弱派には耐えれそうにもないですね。マイ農園での草刈りであれば気ままに出来ますが、業務としての受託作業であれば時間と成果に一定の制約が付きます。気ままでは通用しませんよね。

紅一点も頑張ってはりますね、石を飛ばさないようにご注意を。

駐車場の端もきれいに刈り上がりましたね。

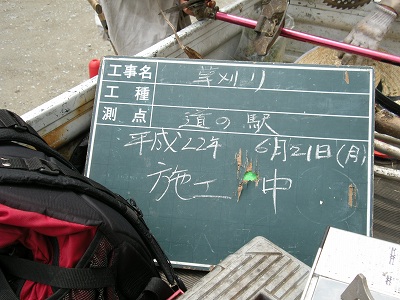

本日の作業は草刈りだったので、道具は刈払機がメインのようでした。事業部の作業で秀逸なのは竹処理、重戦車のようなチップソーシュレッダーを運転して粉末状に粉砕していきます。何とも見応えのある作業で、眺めてるだけでも楽しくなってきますね。NPOとはいえ、一定の作業を受託するとなれば相応の装備や技術力が要求されます。結果に対しても責任が伴います。中途半端では出来ない分野ですね、仲間の衆が暑さにめげることなくレベルアップを図りながら、大きな成果を生み出されることを期待しましょう。

作業委託場所の一端です、足場が悪いですが困難だから依頼がある?

梅雨時の真っ最中、我が農園も雑草だらけとなっています。刈払機で処理できる範囲はまだしも楽なんですが、手鎌でないと対応できない場所も結構多いんですね。腰痛の症例もありますし、無理も利きませんが、ボチボチと対処するしか無さそうです。雨の隙間をねらって細切れ時間を活用するしかないようですね。

寸暇を惜しんで刈払機の調整に余念がありません。チップは飛んでないかな。

こちらも装備のメンテ中のようですね、道具が快調でこその作業ですから。

会議中のようです、作業手順の打ち合わせかな。

撮影用のプレートもきちんと準備されてますね。土木屋さんのようです。

メンバー構成は若手組と年配組に大別されるようですね。年代の相違はあっても、純肉体労働の故に体への負担は半端ではないようです。日陰の涼しい場所ならいざ知らず、炎天下での草刈りは田圃の草抜きと同じでかなりの重労働となります。小生のような軟弱派には耐えれそうにもないですね。マイ農園での草刈りであれば気ままに出来ますが、業務としての受託作業であれば時間と成果に一定の制約が付きます。気ままでは通用しませんよね。

紅一点も頑張ってはりますね、石を飛ばさないようにご注意を。

駐車場の端もきれいに刈り上がりましたね。

本日の作業は草刈りだったので、道具は刈払機がメインのようでした。事業部の作業で秀逸なのは竹処理、重戦車のようなチップソーシュレッダーを運転して粉末状に粉砕していきます。何とも見応えのある作業で、眺めてるだけでも楽しくなってきますね。NPOとはいえ、一定の作業を受託するとなれば相応の装備や技術力が要求されます。結果に対しても責任が伴います。中途半端では出来ない分野ですね、仲間の衆が暑さにめげることなくレベルアップを図りながら、大きな成果を生み出されることを期待しましょう。

作業委託場所の一端です、足場が悪いですが困難だから依頼がある?

梅雨時の真っ最中、我が農園も雑草だらけとなっています。刈払機で処理できる範囲はまだしも楽なんですが、手鎌でないと対応できない場所も結構多いんですね。腰痛の症例もありますし、無理も利きませんが、ボチボチと対処するしか無さそうです。雨の隙間をねらって細切れ時間を活用するしかないようですね。

寸暇を惜しんで刈払機の調整に余念がありません。チップは飛んでないかな。

こちらも装備のメンテ中のようですね、道具が快調でこその作業ですから。

2010年06月14日

雨降る中での収穫を

とうとう入梅のようですね。朝から激しい雨となりました。こんな時には山仕事は中止というのが原則でしょう。気になって集合場所に出向いたら、何と数台の車が止まってニヤニヤ笑っている御仁達が。呆れますが、これが我が仲間達の実態なんです。カッパ着込んで作業したらええのやろ・・・・・・・・・暗黙のうちにもそうした気概が込められているようです。予想通りの展開なので、小生も長靴とカッパに雨除けの帽子にと準備を整えます。本日は梅の収穫作業と草刈りの予定だったのですが、さすがに風雨の中では草刈りは置いとくことに。梅の収穫のみを実践しましょうかな。

まずは作業スペースの確保から、草刈り開始です。

梅の採取は木を揺するのが一番の近道のようです。

まずは作業ベースを作る必要があります。作業小屋なんてありませんので、ブドウ栽培地の支柱を利用してブルーシートを広げ、仮設の作業小屋とします。収穫のみなら雨中でも可能ですが、やはり仕分けの場所と休息場所とは必要です。昼食も雨の中での立ち食いなんて、サマになりませんよね。準備が整ったら早速に収穫開始、登って1個づつ採取なんて面倒なことはやりません。一攫千金、楽して儲けろ。梅の樹下にブルーシートを広げ、高枝鋏で四方から小枝を揺すります。するとまあ、落ちること落ちること、梅の実がポロポロと落下してきます。勢い余ってシートから飛び出す元気者も。汗びっしょりになりながらコンテナボックスを一杯にしていきます。

結構きれいな梅が実ってくれてました。

梅の収穫に霧中、雨中であることも忘れます。

雨で濡れた体にホットコーヒーは有り難いですね。ドリップでなんて言いませんから。

当地の梅は契約時の条件なのか毎年地主さんに上納する慣習のようです。まずは梅の実を選別して、出来のいい奴から上納品にふさわしい物を別個に集めます。何は差し置いても最優先事項のようですね。そして残った梅を皆で均等に分配する、それが習わしでもあります。一人当たり何キロでしょうか、結構な分量となりました。今年は小生の果樹園では梅が殆ど実ってなかったので、ここも裏年かと思ったのですが。気になったのは、実の重みか枝が折れそうなのが数本ありました。剪定の仕方に問題がありそうで、今後の検討課題ですね。

中休みの昼食時間、体が少々冷え込んできますね。

上納用の特級品を必死になって選別しています。残り物が我々に。

林床は相変わらず雑草がひしめき合っています。草刈りをしないのなら参加しません、そう断言していたトラちゃんにご出動を願わねばならぬようです。次の作業日にはもっと伸びきっているでしょう。夏場の雑草、無茶苦茶に繁茂が激しいです。新規に刈払機を購入されたOkさんも張り切っておられるでしょう。次回は朝から夕方まで、草刈り三昧で一日を満喫しましょうかな。

里山の名花ササユリが咲いていました、最盛期を越えてるようですが。

毎日毎日雑草が伸びまくっています、刈払機の出動ですね。

まずは作業スペースの確保から、草刈り開始です。

梅の採取は木を揺するのが一番の近道のようです。

まずは作業ベースを作る必要があります。作業小屋なんてありませんので、ブドウ栽培地の支柱を利用してブルーシートを広げ、仮設の作業小屋とします。収穫のみなら雨中でも可能ですが、やはり仕分けの場所と休息場所とは必要です。昼食も雨の中での立ち食いなんて、サマになりませんよね。準備が整ったら早速に収穫開始、登って1個づつ採取なんて面倒なことはやりません。一攫千金、楽して儲けろ。梅の樹下にブルーシートを広げ、高枝鋏で四方から小枝を揺すります。するとまあ、落ちること落ちること、梅の実がポロポロと落下してきます。勢い余ってシートから飛び出す元気者も。汗びっしょりになりながらコンテナボックスを一杯にしていきます。

結構きれいな梅が実ってくれてました。

梅の収穫に霧中、雨中であることも忘れます。

雨で濡れた体にホットコーヒーは有り難いですね。ドリップでなんて言いませんから。

当地の梅は契約時の条件なのか毎年地主さんに上納する慣習のようです。まずは梅の実を選別して、出来のいい奴から上納品にふさわしい物を別個に集めます。何は差し置いても最優先事項のようですね。そして残った梅を皆で均等に分配する、それが習わしでもあります。一人当たり何キロでしょうか、結構な分量となりました。今年は小生の果樹園では梅が殆ど実ってなかったので、ここも裏年かと思ったのですが。気になったのは、実の重みか枝が折れそうなのが数本ありました。剪定の仕方に問題がありそうで、今後の検討課題ですね。

中休みの昼食時間、体が少々冷え込んできますね。

上納用の特級品を必死になって選別しています。残り物が我々に。

林床は相変わらず雑草がひしめき合っています。草刈りをしないのなら参加しません、そう断言していたトラちゃんにご出動を願わねばならぬようです。次の作業日にはもっと伸びきっているでしょう。夏場の雑草、無茶苦茶に繁茂が激しいです。新規に刈払機を購入されたOkさんも張り切っておられるでしょう。次回は朝から夕方まで、草刈り三昧で一日を満喫しましょうかな。

里山の名花ササユリが咲いていました、最盛期を越えてるようですが。

毎日毎日雑草が伸びまくっています、刈払機の出動ですね。

2010年05月24日

森を育むあなたの手

雨の日中、暇に任せてテレビのスイッチを入れると、植樹祭の実況放送が。全国植樹祭も回を重ね今年で61回目の開催だとか。生憎の天候の中、天皇皇后両陛下をお迎えしての式典は、静かな中にも厳かに開催されていた。活躍するのはみどりの少年団、この子ども達は主に小学生のようだが、日頃から苗木の育成や森の手入れ或いは啓発活動などに取り組んでいるようだ。大人と違って余計な計算や思惑などが存在しない分、その行動は人の心を打つのだろう。アシストする子ども達に親しく声がけしながら両陛下もお手植えを為されていた。一国の元首(批判的な意見もあるだろうが)が率先して植樹の場に出られることは大きな意義があるのではなかろうか。

森の樹種でも楠木は常に身近な存在でした。

口蹄疫が発生して大騒ぎとなってる時に、気楽に外遊為されるような大臣諸侯とは違って、両陛下の静かな取り組みには大きな存在感とある種の重さを感じずにはおられません。会場となった神奈川県秦野市周辺は丹沢山塊の裾野に当たる地域、いわば神奈川県の水瓶に相当するのでしょう。此処が広葉樹や針葉樹などの混交林として、大勢の方々に育てられれば、水源の森や防災林或いは憩いの場として大きな役割を担ってくれます。水と森が無ければ人間は存在できない生物、かって栄えた古代文明が周辺部の森を破壊し尽くしたときに同時に滅びてしまったことが、これを証明してるかと思います。周囲に存在する森は当たり前としてしか認識しませんが、その価値に気づくのは無くなってしまってからでしょうか。

赤松林は松茸の宝庫でしたね。めっきり減少しましたが。

林床には草花が咲き誇る地域も。

ともあれ、子ども達が幼い頃から森の大切さを身近に学んでいくことはとても大事な学習かと思いますね。外国語やコンピューターの授業よりも先に取り組むべき課題ではないでしょうか。無論、学校の先生方に押しつけるだけでは解決できないでしょう。地域の協力が必要不可欠、言葉を換えると大人達の生き様自体が問われているとの話でしょうね。大きな声でのアジテーションや派手なパフォーマンスは為されませんが、ご高齢にもかかわらず全国の会場地を回りながらお手植えを続けられる両陛下の姿は、ある種の理想像を提示されてるのではないでしょうか。

森の主でしょうか、静かな佇まいながらある巣の威厳が。

みどりの少年団、当地にも存在します。幼い頃から森の大切さを身をもって学んで育った彼等が成人した暁を期待したいと思います。そう言えば植樹祭の一環として子ども達のダンスが披露されていましたが、「未来は僕たちに任せて・・・・・・・・・」、確かそんな歌詞をうたいつつ元気よく踊っていましたっけ。

結局、万物を育ててくれるのは太陽光線のようですね。

森の樹種でも楠木は常に身近な存在でした。

口蹄疫が発生して大騒ぎとなってる時に、気楽に外遊為されるような大臣諸侯とは違って、両陛下の静かな取り組みには大きな存在感とある種の重さを感じずにはおられません。会場となった神奈川県秦野市周辺は丹沢山塊の裾野に当たる地域、いわば神奈川県の水瓶に相当するのでしょう。此処が広葉樹や針葉樹などの混交林として、大勢の方々に育てられれば、水源の森や防災林或いは憩いの場として大きな役割を担ってくれます。水と森が無ければ人間は存在できない生物、かって栄えた古代文明が周辺部の森を破壊し尽くしたときに同時に滅びてしまったことが、これを証明してるかと思います。周囲に存在する森は当たり前としてしか認識しませんが、その価値に気づくのは無くなってしまってからでしょうか。

赤松林は松茸の宝庫でしたね。めっきり減少しましたが。

林床には草花が咲き誇る地域も。

ともあれ、子ども達が幼い頃から森の大切さを身近に学んでいくことはとても大事な学習かと思いますね。外国語やコンピューターの授業よりも先に取り組むべき課題ではないでしょうか。無論、学校の先生方に押しつけるだけでは解決できないでしょう。地域の協力が必要不可欠、言葉を換えると大人達の生き様自体が問われているとの話でしょうね。大きな声でのアジテーションや派手なパフォーマンスは為されませんが、ご高齢にもかかわらず全国の会場地を回りながらお手植えを続けられる両陛下の姿は、ある種の理想像を提示されてるのではないでしょうか。

森の主でしょうか、静かな佇まいながらある巣の威厳が。

みどりの少年団、当地にも存在します。幼い頃から森の大切さを身をもって学んで育った彼等が成人した暁を期待したいと思います。そう言えば植樹祭の一環として子ども達のダンスが披露されていましたが、「未来は僕たちに任せて・・・・・・・・・」、確かそんな歌詞をうたいつつ元気よく踊っていましたっけ。

結局、万物を育ててくれるのは太陽光線のようですね。

2010年05月02日

大枝を断ち切って

先日にレポートしたのだが、Kさんの畑、崖っぷちに大きな広葉樹(樹種は不明)が伸びており、大風の日など危険きわまりないとのこと。確かに軟弱な地盤の崖なので、下手すると大枝の揺れで崩壊する可能性も高い。Kさんならずとも心配の種であろう。実は地主の婆様からも伐採の要望が出ているようだ。ほっとくことも出来まい。皆伐なら簡単だが、樹木が無くなるとそれだけで崩壊しそう。従って根は生かしたまま、萌芽更新の可能性を高めた状態で伐採しなければならない。結果的には中央部から上の大枝落としとなろう、やっかい処理だ。

切断前の状況です。崖の中途から伸び出しています。

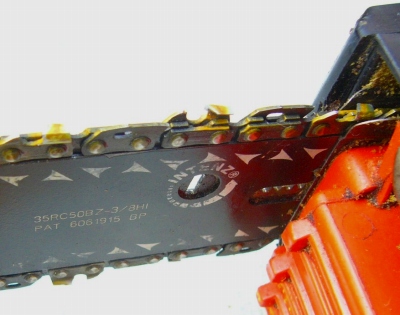

まずは借用したハシゴを伸ばし、幹にロープで括り付けて固定する。足場となるハシゴが動くようでは作業にならない。落ちたら垂直に近い崖、まずは助かるまい。足下がしっかりさえしておれば、後は本人次第で作業は可能だ。ただ始めに断っておきますが、ハシゴ上でのチェーンソー作業は禁止行為、基本的には実践しない方が望ましい。ペアを組んだOkさんがチェーンソーを作動しブレーキを掛けた状態でハシゴ上に渡してくれる。有り難い手助けだ。片足をハシゴ内に通し反対足との組み合わせで体を固定する。そしておもむろに作業開始。足場が不安定なのでチェーンソーがかすかに左右にぶれていく。案の定、終了後に断面をみたら波打っていた。なかなか地上で伐採するようにはいきませんね。

概ね黄色のライン上にあった大枝を伐採しました。

概ね1時間ほどかかって5本の大枝を切り落としましたが、崖っぷちなので玉切り作業等は出来ませんでした。大枝は切り落とすだけで精一杯、崖の中途にぶら下がっておりますが、時の経過で腐朽するのを待つしかなさそうです。伐採後の樹木は切断したのがわからない程度、始めて来られた方はこんなものと思い込まれるでしょう。萌芽更新は幹のみでも可能ですが、小枝が多い方が楽なようです。樹木が新たな枝伸ばしで大きく成長してくれることを願っています。あまり大きくなると又切らねばなりませんが、崖を崩壊させない程度なら大目に見ますので。Kさんも地主の婆様もちょっと一安心といったところでしょうか。

断面が鏡状ではないですね、チェーンソーが波打った証拠です。

森林ボランティアの仕事は森に入っての木々との格闘ですが、現在は伐採や玉切りが主で植樹が従といった配分でしょうか。どんな仕事でも構いませんが、個人的には植樹が主で伐採や玉切りが従に持っていきたいものと願っています。

初めての方は枝を落としたとは気付かれないのでは。

切断前の状況です。崖の中途から伸び出しています。

まずは借用したハシゴを伸ばし、幹にロープで括り付けて固定する。足場となるハシゴが動くようでは作業にならない。落ちたら垂直に近い崖、まずは助かるまい。足下がしっかりさえしておれば、後は本人次第で作業は可能だ。ただ始めに断っておきますが、ハシゴ上でのチェーンソー作業は禁止行為、基本的には実践しない方が望ましい。ペアを組んだOkさんがチェーンソーを作動しブレーキを掛けた状態でハシゴ上に渡してくれる。有り難い手助けだ。片足をハシゴ内に通し反対足との組み合わせで体を固定する。そしておもむろに作業開始。足場が不安定なのでチェーンソーがかすかに左右にぶれていく。案の定、終了後に断面をみたら波打っていた。なかなか地上で伐採するようにはいきませんね。

概ね黄色のライン上にあった大枝を伐採しました。

概ね1時間ほどかかって5本の大枝を切り落としましたが、崖っぷちなので玉切り作業等は出来ませんでした。大枝は切り落とすだけで精一杯、崖の中途にぶら下がっておりますが、時の経過で腐朽するのを待つしかなさそうです。伐採後の樹木は切断したのがわからない程度、始めて来られた方はこんなものと思い込まれるでしょう。萌芽更新は幹のみでも可能ですが、小枝が多い方が楽なようです。樹木が新たな枝伸ばしで大きく成長してくれることを願っています。あまり大きくなると又切らねばなりませんが、崖を崩壊させない程度なら大目に見ますので。Kさんも地主の婆様もちょっと一安心といったところでしょうか。

断面が鏡状ではないですね、チェーンソーが波打った証拠です。

森林ボランティアの仕事は森に入っての木々との格闘ですが、現在は伐採や玉切りが主で植樹が従といった配分でしょうか。どんな仕事でも構いませんが、個人的には植樹が主で伐採や玉切りが従に持っていきたいものと願っています。

初めての方は枝を落としたとは気付かれないのでは。

2010年03月17日

間伐材の行方

何度も記載しているが、とある森林ボランティア団体に所属する一員でもある。森林ボランティアの仕事は種々様々だが、簡単に表現すると「森作り」ということになるだろうか。新たな場所に森を創る仕事や既存の森の再生などが主な仕事内容であろう。当然、木を倒したり切ったりの作業が大きな比重を占めてくる。端的な話、間伐作業などは切り倒すのが仕事と言っても過言ではない。この間伐作業、昔は収益の出る仕事であったため、山主さんも熱心で専業の森林組合などにも沢山の依頼があったようだ。いわゆる足場丸太の需要である。だが足場は専用の金属製品へと変わり、稲作用の天日干し丸太もコンバインの出現で不要となった。間伐材の販路が無くなってしまったのである。

季節はお彼岸間近、丁度彼岸桜が咲き始めました。

マイ農園の彼岸桜です。みごとな体内時計ですね。

収益が出ないから山主さんも間伐しない、出来ない・・・・・・・・・・・ということで耕作放棄地と同様、放棄林の出現となってしまった。森に入っても薄暗く、恐怖感さえ漂うような状況だ。人工林内では林床植物や小鳥達の鳴き声、小動物の動きなど、全くといっていいほど消え去ったかのようだ。死んだ森も同然である。所有者を非難するのは簡単だが、非難や批判だけでは物事は解決しないだろう。やはり根本的には、お金が回っていくシステムの構築が一番の近道なんでしょう。間伐材が何らかの形で幾ばくかのお金に替わり、必要経費+アルファーとなってくれれば循環していく。

間伐林の現況です。間伐が実施されてるだけでも良好な地域。

ということで各種のボランティア団体が様々な取り組みを行っているのだが、実験段階というのが正直な実態でしょう。NPO法人里山倶楽部でもバイオマスエネルギーの事業化を目論んでいますが、路遠しといった状況でしょうか。かといって、炭焼きや林産物の販売或いは薪の提供などといった従来型発想ではイベント用の域を出ないでしょうね。合理的な仕組みで間伐材を商品化出来ないか・・・・・・・・・・そんな思いで悶々としていましたら、メディアの報道でおもしろい情報を発見しました。しかも地元の内容なんです。大阪府森林組合と近畿大学のジョイント事業・・・・・大きな見出しが目につきます。

兵庫県の大水害は間伐材の流出が要因とも言われてますね。

一言でいうと、間伐材を素材にバイオコークスという固形燃料を創り石炭と代替させようとの発想だ。それも22年度中に工場を建設し、24年度から生産・販売の予定だとか。エコ燃料の創出と放置林の解消という一石二鳥の効果が期待される模様。世界でも初めての事業化のようだ。ご存じのとおり、我が国はエネルギー資源のほぼ100パーセントを輸入に頼っている。原油など9割以上が中東に依存してるのに、鳩山(小沢)さんご一家はインド洋から海上自衛隊を撤退させてしまった。国家としての自立の道と国民の安全保障を放棄した行為であり、リーダーとしての戦略眼の無さを証明してるようですね。堺屋太一氏の小説「油断」は、仮想の世界ではなく現実に発生しうる状況です。

快挙を伝えるメディアの情報

ともあれ大阪府森林組合と近畿大学の快挙に大きな拍手を送りたいと思います。エネルギー資源と食料の自活、これは国家としてどうしても解決しなければならない課題です。1億3000万の住民が安心して暮らすには、友愛などといった念仏を唱えるだけでは解決しないですよね。現実を直視しながら、地道な活動に取り組まれる方々に深い敬意を覚えます。

何の花でしょうか、実は大根なんです。想像できませんね。

こちらも大根です。抜き遅れて放置してたらこんな状況に。

季節はお彼岸間近、丁度彼岸桜が咲き始めました。

マイ農園の彼岸桜です。みごとな体内時計ですね。

収益が出ないから山主さんも間伐しない、出来ない・・・・・・・・・・・ということで耕作放棄地と同様、放棄林の出現となってしまった。森に入っても薄暗く、恐怖感さえ漂うような状況だ。人工林内では林床植物や小鳥達の鳴き声、小動物の動きなど、全くといっていいほど消え去ったかのようだ。死んだ森も同然である。所有者を非難するのは簡単だが、非難や批判だけでは物事は解決しないだろう。やはり根本的には、お金が回っていくシステムの構築が一番の近道なんでしょう。間伐材が何らかの形で幾ばくかのお金に替わり、必要経費+アルファーとなってくれれば循環していく。

間伐林の現況です。間伐が実施されてるだけでも良好な地域。

ということで各種のボランティア団体が様々な取り組みを行っているのだが、実験段階というのが正直な実態でしょう。NPO法人里山倶楽部でもバイオマスエネルギーの事業化を目論んでいますが、路遠しといった状況でしょうか。かといって、炭焼きや林産物の販売或いは薪の提供などといった従来型発想ではイベント用の域を出ないでしょうね。合理的な仕組みで間伐材を商品化出来ないか・・・・・・・・・・そんな思いで悶々としていましたら、メディアの報道でおもしろい情報を発見しました。しかも地元の内容なんです。大阪府森林組合と近畿大学のジョイント事業・・・・・大きな見出しが目につきます。

兵庫県の大水害は間伐材の流出が要因とも言われてますね。

一言でいうと、間伐材を素材にバイオコークスという固形燃料を創り石炭と代替させようとの発想だ。それも22年度中に工場を建設し、24年度から生産・販売の予定だとか。エコ燃料の創出と放置林の解消という一石二鳥の効果が期待される模様。世界でも初めての事業化のようだ。ご存じのとおり、我が国はエネルギー資源のほぼ100パーセントを輸入に頼っている。原油など9割以上が中東に依存してるのに、鳩山(小沢)さんご一家はインド洋から海上自衛隊を撤退させてしまった。国家としての自立の道と国民の安全保障を放棄した行為であり、リーダーとしての戦略眼の無さを証明してるようですね。堺屋太一氏の小説「油断」は、仮想の世界ではなく現実に発生しうる状況です。

快挙を伝えるメディアの情報

ともあれ大阪府森林組合と近畿大学の快挙に大きな拍手を送りたいと思います。エネルギー資源と食料の自活、これは国家としてどうしても解決しなければならない課題です。1億3000万の住民が安心して暮らすには、友愛などといった念仏を唱えるだけでは解決しないですよね。現実を直視しながら、地道な活動に取り組まれる方々に深い敬意を覚えます。

何の花でしょうか、実は大根なんです。想像できませんね。

こちらも大根です。抜き遅れて放置してたらこんな状況に。

2010年03月15日

1000本の苗木

クヌギとコナラが1000本、軽トラの荷台はてんこ盛りである。本日は里山倶楽部恒例の植樹祭、年に数回実施している苗木の植栽日なのだ。とある団地の法面を、「桜とリスの森」と名付け、落葉広葉樹や山桜などを植えだして数年になるだろうか。結構な本数を植え込んできたのだが、初期の分はそれなりに大きくなってきている。山桜などは植栽者の名札付きなので、今もしっかりと吹き寄せる西風に名札が揺らいで草刈りを要求している程だ。本日もたくさんの仲間が集まってくれた。1000本を頭割りして、本日のノルマは50本だ100本だと大騒ぎするのはまだ元気な証拠、そのうちにため息に変わって来るのでは。朝のミーティングを行った後現場へと移動、道具と苗木を分配して植栽が始まった。

酷使されてボコボコですが、沢山の苗木を運んできました。

さあて一人何十本づつ分配しようか。

夫唱婦随で苗木を植える者、若手コンビでだじゃれを飛ばしながらも快速ピッチな者、黙々と一人静かに植え込む者、・・・・・・・・・形態は様々だが皆どことなく楽しそうだ。現場の眺望がよくお天気に恵まれた事情もあるだろうが、やはり木を植えるのが心底楽しいのだろう。何の利益も見返りも無い行為なのだが、植えた木が大きくなってリス達が遊んでくれる、小鳥達もやってくる、ひいては子ども達も遊び回れる森となるのでは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そうした想いが人の心を熱くするのではなかろうか。集まってきた面々は、どうやら、とんでも無い夢想家の集団なのかも知れない。

夫唱婦随それとも婦唱夫随

これはワシの苗木だぞ・・・・・・・・

準備した苗木はクヌギが500本、コナラが500本程度だ。難儀な話なんだが、小生にはクヌギとコナラそれにアベマキの区別がさっぱりつかない。ドングリが実ってくれてようやく識別可能な位か。そんな話をしてたら、先輩が識別法を伝授して下さった。ご参考までに画像で紹介しておきましょう。題して苗木の見分け方・・・・・・・・・クヌギとコナラの話であって、アベマキの講義は無かったようです。アベマキはどうやって見分けるのだろう。

先輩曰く、垂直に伸びてるのがクヌギだそうです。

同じく、枝分かれしてるのがコナラだそうです。

三ヶ所の予定地を移動しながら植え込んでいきました。準備した1000本全部を植え込むとの意気込みは強いものの、人間の力量には限度があります。午前中かかって4割程度の執行率でしょうか。やはり問題点はあるようです。(1)毎度の事ですが現場は石ころだらけ、(2)冬場とはいえ枯れた雑草が繁茂している、(3)ツル性植物や荊の妨害、(4)植樹位置の確認、等々でしょうか。やはり事前に前もって草刈りと位置ポールの設置が出来ればベターでしょう。ただ人的資源をどうするか、植樹予定場所全体の準備となれば相当な員数を要します。ここらがネックとなってぶっつけ本番となるんですね。

ただ黙々と植え続けます。ここらの現場は楽な方でした。

裏方さんも大忙し、ポールの準備が間に合いません。

午後はメンバーが半減して植樹スピードも落ち込んできました。夕刻まで頑張って6割程度の実行でしょうか。残った400本程の苗木は平日にボチボチと植え込んでいかざるを得ないようです。萌芽更新のクヌギ等は1年で2メートル位伸びます。反して苗木からだと遅々とした歩みですね。本日植え込んだ30センチ程度の苗木が、リス達の遊び場と化するには、数十年の歳月が必要でしょう。無論、我々はこの世からは消え去ってるかも知れませんが、楽しみに待ちたいと願っています。

藪の現場に飛び込むUさん、相変わらずの突撃隊です。

この現場は雑草に覆われ、従前の植栽状況が確認しずらいです。

お父さん力がはいっています。他人さんの2倍は植えれそうです。

酷使されてボコボコですが、沢山の苗木を運んできました。

さあて一人何十本づつ分配しようか。

夫唱婦随で苗木を植える者、若手コンビでだじゃれを飛ばしながらも快速ピッチな者、黙々と一人静かに植え込む者、・・・・・・・・・形態は様々だが皆どことなく楽しそうだ。現場の眺望がよくお天気に恵まれた事情もあるだろうが、やはり木を植えるのが心底楽しいのだろう。何の利益も見返りも無い行為なのだが、植えた木が大きくなってリス達が遊んでくれる、小鳥達もやってくる、ひいては子ども達も遊び回れる森となるのでは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そうした想いが人の心を熱くするのではなかろうか。集まってきた面々は、どうやら、とんでも無い夢想家の集団なのかも知れない。

夫唱婦随それとも婦唱夫随

これはワシの苗木だぞ・・・・・・・・

準備した苗木はクヌギが500本、コナラが500本程度だ。難儀な話なんだが、小生にはクヌギとコナラそれにアベマキの区別がさっぱりつかない。ドングリが実ってくれてようやく識別可能な位か。そんな話をしてたら、先輩が識別法を伝授して下さった。ご参考までに画像で紹介しておきましょう。題して苗木の見分け方・・・・・・・・・クヌギとコナラの話であって、アベマキの講義は無かったようです。アベマキはどうやって見分けるのだろう。

先輩曰く、垂直に伸びてるのがクヌギだそうです。

同じく、枝分かれしてるのがコナラだそうです。

三ヶ所の予定地を移動しながら植え込んでいきました。準備した1000本全部を植え込むとの意気込みは強いものの、人間の力量には限度があります。午前中かかって4割程度の執行率でしょうか。やはり問題点はあるようです。(1)毎度の事ですが現場は石ころだらけ、(2)冬場とはいえ枯れた雑草が繁茂している、(3)ツル性植物や荊の妨害、(4)植樹位置の確認、等々でしょうか。やはり事前に前もって草刈りと位置ポールの設置が出来ればベターでしょう。ただ人的資源をどうするか、植樹予定場所全体の準備となれば相当な員数を要します。ここらがネックとなってぶっつけ本番となるんですね。

ただ黙々と植え続けます。ここらの現場は楽な方でした。

裏方さんも大忙し、ポールの準備が間に合いません。

午後はメンバーが半減して植樹スピードも落ち込んできました。夕刻まで頑張って6割程度の実行でしょうか。残った400本程の苗木は平日にボチボチと植え込んでいかざるを得ないようです。萌芽更新のクヌギ等は1年で2メートル位伸びます。反して苗木からだと遅々とした歩みですね。本日植え込んだ30センチ程度の苗木が、リス達の遊び場と化するには、数十年の歳月が必要でしょう。無論、我々はこの世からは消え去ってるかも知れませんが、楽しみに待ちたいと願っています。

藪の現場に飛び込むUさん、相変わらずの突撃隊です。

この現場は雑草に覆われ、従前の植栽状況が確認しずらいです。

お父さん力がはいっています。他人さんの2倍は植えれそうです。

2010年03月11日

梅街道のゴミ拾い

全く良く降りますね、連続で何日目か、当地はずっと雨なんです。農作物に雨は必要だけど、そこはそれ、過ぎたるは何とやらで・・・・・・・・・・程々に打ち止めしてほしいものです。とはいっても朝から晩まで連続で降り続けると言う話ではありません。若干小降りというか、短時間だけストップするとか、そうした時間帯はあります。いわゆるニッチの時間をねらって畑に直行、本日はどうしても回収しておきたい物がありました。以前レポートした梅街道の竹林整備、女竹は切りまくったものの、不法投棄されたゴミ類がそのままだったのですね。私宅周辺は3月がゴミシールの使用限界、早い話シールを使える間にゴミ類を搬出しておこうとの魂胆。燃えるゴミなら焼却の可能性もありますが、燃えないゴミは行政に依存するしかないですもんね。

道路沿いの竹藪はゴミの放棄地に狙われやすいですね。

それにしても道路際の竹藪にはいろんな物が投棄されています。空き缶空き瓶は言うに及ばず、工具類やランドセル、プラにビニールに陶器類、それにオイルタンクや自転車部品までありました。1時間ほどの時間で拾い集めたらビニール袋3個分、雨脚があったので全ては無理でしたが、そこそこは回収出来ました。人間の心理というのか、竹藪みたいに外部から見えにくい場所には物を投棄したくなるんですかね。道路際なので車で運んでポイのケースでしょう。梅花やプラムの花などを愛でながら散策される方、旅人の方、観光客の方・・・・・・・・・・楽しんで頂きたい道程なのに残念な状態です。まあ、竹藪を切り開いたので多少は減少するかなと淡い期待を抱いておるのですが、甘いかな。

ゴミの放棄例、塩ビの管のようですね。

ゴミの放棄例、ポリにビニールに空き瓶空き缶等です。

建築家の安藤忠雄氏が提唱される「緑の回廊作り」に大きな関心を持っております。林野庁も取り組んでおられるようですが、国有林のみでは不可能でしょう。民有林というか私有地の協力もあって始めて可能な話でありましょう。願わくば、鹿児島の薩摩半島から北海道の宗谷岬まで縦断するような回廊を作り上げたいものです。欲をいえば、回廊の周囲には桜を植え込んで、南端から北端までの桜街道と出来ればなあ・・・・・・・・・・・・そんな夢想を描いておるのですが。鳩山さんに負けず劣らずの白昼夢のようです。江戸時代にはお伊勢参りが大流行したのだとか。桜街道が出来上がって、多くの市民の方が桜前線に合わせて、南端から北端へと歩きの旅を続けられるような状況が出来上がったら楽しいでしょうね。内需の拡大などと大声出さずとも、勝手に消費経済は拡張し、沿線域にお金は落ちるのではないだろうか。・・・・・・・・これまた甘い幻想かな。

ゴミだらけでは、せっかく手入れした梅樹も泣きますよ。

ともあれ回収したビニール袋3個分と鉄板一枚はゴミの日に出しておきましょう。中身が不燃物なので行政に依存するしか方法論が見あたりません。投棄された方々も、地域のゴミ回収があるはず、わざわざ車で搬送しなくとも回収してもらえるはずなのに。ゴミ回収のシールを惜しんだのかな。

本日の回収物、ビニール袋3個分と鉄板です。

それにしても我々はゴミの排出が多すぎるような気がします。大量生産・大量消費で、物を浪費するのは良いことなのだ・・・・・・・こうした刷り込みがコマーシャルなどで日々継続されてるようですね。エコのかけ声の下に新商品の勧め、本当は手持ちの品を使い続けるのが最もエコな生活ですのにね。どこかが狂ってしまったようです。

春ですね。カブ類も菜の花に変わってしまいました。

道路沿いの竹藪はゴミの放棄地に狙われやすいですね。

それにしても道路際の竹藪にはいろんな物が投棄されています。空き缶空き瓶は言うに及ばず、工具類やランドセル、プラにビニールに陶器類、それにオイルタンクや自転車部品までありました。1時間ほどの時間で拾い集めたらビニール袋3個分、雨脚があったので全ては無理でしたが、そこそこは回収出来ました。人間の心理というのか、竹藪みたいに外部から見えにくい場所には物を投棄したくなるんですかね。道路際なので車で運んでポイのケースでしょう。梅花やプラムの花などを愛でながら散策される方、旅人の方、観光客の方・・・・・・・・・・楽しんで頂きたい道程なのに残念な状態です。まあ、竹藪を切り開いたので多少は減少するかなと淡い期待を抱いておるのですが、甘いかな。

ゴミの放棄例、塩ビの管のようですね。

ゴミの放棄例、ポリにビニールに空き瓶空き缶等です。

建築家の安藤忠雄氏が提唱される「緑の回廊作り」に大きな関心を持っております。林野庁も取り組んでおられるようですが、国有林のみでは不可能でしょう。民有林というか私有地の協力もあって始めて可能な話でありましょう。願わくば、鹿児島の薩摩半島から北海道の宗谷岬まで縦断するような回廊を作り上げたいものです。欲をいえば、回廊の周囲には桜を植え込んで、南端から北端までの桜街道と出来ればなあ・・・・・・・・・・・・そんな夢想を描いておるのですが。鳩山さんに負けず劣らずの白昼夢のようです。江戸時代にはお伊勢参りが大流行したのだとか。桜街道が出来上がって、多くの市民の方が桜前線に合わせて、南端から北端へと歩きの旅を続けられるような状況が出来上がったら楽しいでしょうね。内需の拡大などと大声出さずとも、勝手に消費経済は拡張し、沿線域にお金は落ちるのではないだろうか。・・・・・・・・これまた甘い幻想かな。

ゴミだらけでは、せっかく手入れした梅樹も泣きますよ。

ともあれ回収したビニール袋3個分と鉄板一枚はゴミの日に出しておきましょう。中身が不燃物なので行政に依存するしか方法論が見あたりません。投棄された方々も、地域のゴミ回収があるはず、わざわざ車で搬送しなくとも回収してもらえるはずなのに。ゴミ回収のシールを惜しんだのかな。

本日の回収物、ビニール袋3個分と鉄板です。

それにしても我々はゴミの排出が多すぎるような気がします。大量生産・大量消費で、物を浪費するのは良いことなのだ・・・・・・・こうした刷り込みがコマーシャルなどで日々継続されてるようですね。エコのかけ声の下に新商品の勧め、本当は手持ちの品を使い続けるのが最もエコな生活ですのにね。どこかが狂ってしまったようです。

春ですね。カブ類も菜の花に変わってしまいました。

2010年03月07日

雨の持尾城趾

昨日はすこぶる良いお天気で岸和田城を堪能してたのですが、本日は朝から土砂降り。まさかのまさか、誰も出動してはいないだろうと思いながら、集合地の某小学校へと走ってみると、いましたね。どうあがいても作業できないのは理解しつつも、何とか植樹できないかとの想いが、現地へと向かわせるのでしょう、山の男達です。今日はクヌギ・コナラの植栽予定日、かねてから取り組んでいる「桜とリスの森作り」事業の実施日だったのです。とある団地の広大な法面をクヌギやコナラ或いは山桜などで覆ってリスや野ウサギや狸や狐などが飛び跳ね、小鳥たちがさえずり回れるような森を作り上げよう・・・・・・・・・・・・そんな想いが動機でありましょうか。

雨中に浮かぶ持尾城趾、中央部のピークが本丸の跡地です。

作業不能なのは了解しつつも集まってきた仲間達。

途中、昨年植樹した区画に立ち寄って見ました。昨年の今頃、およそ1000本のクヌギやコナラを植え込んだのですが、大半が立派に根付いていました。ここでは伊藤先生考案の「竹筒植栽」を行っています。つまり、刳り抜いた竹筒に木炭の粉末と腐葉土を入れ苗木を植え込んだ物をそのまま法面に埋め込むのです。周囲の雑草から苗木を保護しますし、草刈り時の刈払機の被害からも守ってくれます。苗木が大きくなる頃には腐って肥料となるので、願ったり適ったりでしょうか。下記に画像をアップしておきます。植栽後1年目のクヌギやコナラの現況です。いまは雑草が少ないので良いのですが、夏場は何度もの草刈りを必要とします。

昨年の今頃植栽したクヌギやコナラの苗木達です。

せっかく集合してくれた面々ですが、雨がひどくて作業不能な状態、やむを得ませんね。一週間後に順延となり、再度のトライを試みることになりました。始めて参加してくれたとらちゃんをこのまま帰宅させるのも酷ですし、持尾城趾へと案内することに。ここはNPO法人里山倶楽部の本拠地で、梁山泊と自称しております。全国にボランティア団体は数多いでしょうが、山城が本拠地という団体はまず想定できないでしょうね。画像は雨中に浮かぶ二の丸跡です。樹木の花々が何とも言えず、地域の方々が丹精こめて手入れされてる事が理解できます。かっての城主とその一党の末裔の方々なのでしょう。ご先祖様は楠木軍団に所属された武人達だったのでしょうね。

二の丸跡地は花盛り、何世代もの人々が丹精こめられたのでしょう。

こんな城郭なら籠城も厭わないでしょうね。

ここでも仲間達が作業をやっていました。小屋に立ち寄って熱いコーヒーを頂きながら一休み。和歌山のミカン農園から持ち帰った温州ミカンがてんこ盛りとなっています。毎月、有田まで走ってミカン農園の作業を行っているチームもあるのですが、温州ミカンもどうやら最後のようですね。薪ストーブにあたりながら、しばらくゆったりした時間が流れていきます。至福の一時です。そうこうしてるうちに携帯のベルが、何でも登ってくる中途の細い道で脱輪した車がヘルプの要請だとか。作業中の仲間も全員がカッパに着替え、道具一式を担いで現場へと走ります。ここらが何とも言えない頼もしさ、人の弱みや苦難がほっとけない面々なのですね。幸いにして短時間で救出できて一安心です。

雨に濡れた体を薪ストーブと熱いコーヒーがお出迎え。

生憎の雨模様でとらちゃんには残念だったでしょうが、雨中に浮かぶ持尾城趾と仲間の姿に違った面で山仕事の楽しさが伝わったのではと勝手に了解しております。作業も良し、雨でぼんやりするのも良し・・・・・・・・・・・日々是好日。楽しく参りましょう。

本日は出番が無かったようですね。クヌギとコナラの苗木です。

雨中に浮かぶ持尾城趾、中央部のピークが本丸の跡地です。

作業不能なのは了解しつつも集まってきた仲間達。

途中、昨年植樹した区画に立ち寄って見ました。昨年の今頃、およそ1000本のクヌギやコナラを植え込んだのですが、大半が立派に根付いていました。ここでは伊藤先生考案の「竹筒植栽」を行っています。つまり、刳り抜いた竹筒に木炭の粉末と腐葉土を入れ苗木を植え込んだ物をそのまま法面に埋め込むのです。周囲の雑草から苗木を保護しますし、草刈り時の刈払機の被害からも守ってくれます。苗木が大きくなる頃には腐って肥料となるので、願ったり適ったりでしょうか。下記に画像をアップしておきます。植栽後1年目のクヌギやコナラの現況です。いまは雑草が少ないので良いのですが、夏場は何度もの草刈りを必要とします。

昨年の今頃植栽したクヌギやコナラの苗木達です。

せっかく集合してくれた面々ですが、雨がひどくて作業不能な状態、やむを得ませんね。一週間後に順延となり、再度のトライを試みることになりました。始めて参加してくれたとらちゃんをこのまま帰宅させるのも酷ですし、持尾城趾へと案内することに。ここはNPO法人里山倶楽部の本拠地で、梁山泊と自称しております。全国にボランティア団体は数多いでしょうが、山城が本拠地という団体はまず想定できないでしょうね。画像は雨中に浮かぶ二の丸跡です。樹木の花々が何とも言えず、地域の方々が丹精こめて手入れされてる事が理解できます。かっての城主とその一党の末裔の方々なのでしょう。ご先祖様は楠木軍団に所属された武人達だったのでしょうね。

二の丸跡地は花盛り、何世代もの人々が丹精こめられたのでしょう。

こんな城郭なら籠城も厭わないでしょうね。

ここでも仲間達が作業をやっていました。小屋に立ち寄って熱いコーヒーを頂きながら一休み。和歌山のミカン農園から持ち帰った温州ミカンがてんこ盛りとなっています。毎月、有田まで走ってミカン農園の作業を行っているチームもあるのですが、温州ミカンもどうやら最後のようですね。薪ストーブにあたりながら、しばらくゆったりした時間が流れていきます。至福の一時です。そうこうしてるうちに携帯のベルが、何でも登ってくる中途の細い道で脱輪した車がヘルプの要請だとか。作業中の仲間も全員がカッパに着替え、道具一式を担いで現場へと走ります。ここらが何とも言えない頼もしさ、人の弱みや苦難がほっとけない面々なのですね。幸いにして短時間で救出できて一安心です。

雨に濡れた体を薪ストーブと熱いコーヒーがお出迎え。

生憎の雨模様でとらちゃんには残念だったでしょうが、雨中に浮かぶ持尾城趾と仲間の姿に違った面で山仕事の楽しさが伝わったのではと勝手に了解しております。作業も良し、雨でぼんやりするのも良し・・・・・・・・・・・日々是好日。楽しく参りましょう。

本日は出番が無かったようですね。クヌギとコナラの苗木です。

2010年02月27日

竹藪整理で回廊を

竹林の弊害というか脅威というか、そんな話が取りざたされて大分の時間が経ちますが、うまい解決法は見あたらないようですね。当地でも竹が蔓延しています。孟宗竹がダントツでしょうが、それ以外にも真竹や篠竹などが各地で繁茂しています。恐ろしいのはその繁殖力、とてもじゃないですが樹木や野菜等の比類ではありません。気づいたらしらぬまに竹林となっていた、そんな案配ですね。かっては竹細工という仕事もあってか盛んに活用されたようですが、最近は利用される方も無いようです。各種のイベントで多少を加工する程度でしょうか。竹炭や竹酢液といった活用もあるようですが、ボランティアか趣味の域を出ないようですね。残念ですが時代の趨勢でしょうか。

切り開いた藪からは可憐な白梅の花も。

この竹林、素直に植生してるだけなら可愛げもありましょうが、他の領域にまで浸食するんですね。休耕地や耕作放棄地などは、最初はブッシュですが時の流れと共に灌木帯や竹林へと変化します。竹は強靱で鋸を使用しても簡単には切れてくれません。一端蔓延らすと後の処理が大変です。実は梅街道と称している地主のばあさまの雑木林、ここも竹林へと変化しつつあります。今の内に手を打っておかないと、取り返しがつかない事になりかねません。危機感を持ってはいたのですが、作業の開始にまでは至りませんでした。

こんな竹藪が次第に雑木林から棚田へと浸食を始めています。

1本づつの手刈りとなりますね。目の細かい鋸が必需品です。

ふとした機縁で、建築家の安藤忠雄氏の講演を聴く機会がありました。いろんな話を為されましたが、一番印象に残ったのが、「緑の回廊」を作ろうとの呼びかけでした。林野庁などでも政策化され10年以上のプロジェクト実績があるようですが、発想はひょっとしたら安藤氏かも知れないですね。簡単に申しますと、動物や植物の多様性を保全するために、その移動経路や生息地をつないで生態系の保護を叶えられるような通路を創ろうとの運動です。いわば動植物のスーパーハイウェイとでも申しましょうか。楽しくなってくる発想ですね。人間のスーパーハイウェィは単なる利便性ですが、彼らのそれは生存権ですよね。人間は存在するだけで害となる・・・・・・彼等の目線からはそんな判断でしょうが、まあ、それはともかくとして我々も多少は遠慮が必要でしょう。

鎌は使用しない方が良いですね。水平切りが要求されます。

損林ボランティアに所属する人間の一人として、やれる範囲の行動は取らなければ。遅まきながらようやくそんな心境に至りまして、懸案の竹藪に手をかけた次第。前置きが長いですが、早速に切り始めました。竹は鋸で水平切りにしないと後が危険です。束で切れるほどヤワでもなく、1本づつの伐倒が要求されます。何せ数量が半端ではないので作業は遅々として進みません。中腰で竹の根元を切るので腰への負担が大きいですね。5分作業して5分休み・・・・・・・・・そんな感じで気長にやっていこうと思っています。雑木林を本来の雑木林足るべく、竹林の繁茂を押さえ込みたいものです。数年間にわたって継続できたら、竹も消滅するのでは、そんな淡い期待を抱いてますが少々甘いかな。

予想通り竹藪の中はゴミだらけ、空き缶や空き瓶が多いですね。

切り開いた藪からは可憐な白梅の花も。

この竹林、素直に植生してるだけなら可愛げもありましょうが、他の領域にまで浸食するんですね。休耕地や耕作放棄地などは、最初はブッシュですが時の流れと共に灌木帯や竹林へと変化します。竹は強靱で鋸を使用しても簡単には切れてくれません。一端蔓延らすと後の処理が大変です。実は梅街道と称している地主のばあさまの雑木林、ここも竹林へと変化しつつあります。今の内に手を打っておかないと、取り返しがつかない事になりかねません。危機感を持ってはいたのですが、作業の開始にまでは至りませんでした。

こんな竹藪が次第に雑木林から棚田へと浸食を始めています。

1本づつの手刈りとなりますね。目の細かい鋸が必需品です。

ふとした機縁で、建築家の安藤忠雄氏の講演を聴く機会がありました。いろんな話を為されましたが、一番印象に残ったのが、「緑の回廊」を作ろうとの呼びかけでした。林野庁などでも政策化され10年以上のプロジェクト実績があるようですが、発想はひょっとしたら安藤氏かも知れないですね。簡単に申しますと、動物や植物の多様性を保全するために、その移動経路や生息地をつないで生態系の保護を叶えられるような通路を創ろうとの運動です。いわば動植物のスーパーハイウェイとでも申しましょうか。楽しくなってくる発想ですね。人間のスーパーハイウェィは単なる利便性ですが、彼らのそれは生存権ですよね。人間は存在するだけで害となる・・・・・・彼等の目線からはそんな判断でしょうが、まあ、それはともかくとして我々も多少は遠慮が必要でしょう。

鎌は使用しない方が良いですね。水平切りが要求されます。

損林ボランティアに所属する人間の一人として、やれる範囲の行動は取らなければ。遅まきながらようやくそんな心境に至りまして、懸案の竹藪に手をかけた次第。前置きが長いですが、早速に切り始めました。竹は鋸で水平切りにしないと後が危険です。束で切れるほどヤワでもなく、1本づつの伐倒が要求されます。何せ数量が半端ではないので作業は遅々として進みません。中腰で竹の根元を切るので腰への負担が大きいですね。5分作業して5分休み・・・・・・・・・そんな感じで気長にやっていこうと思っています。雑木林を本来の雑木林足るべく、竹林の繁茂を押さえ込みたいものです。数年間にわたって継続できたら、竹も消滅するのでは、そんな淡い期待を抱いてますが少々甘いかな。

予想通り竹藪の中はゴミだらけ、空き缶や空き瓶が多いですね。

2010年02月08日

本日も園内整備を

小春日和という言葉がありますが、今日など文字通りですね。快晴の青空の下、風もなく汗ばむような気温です。ほんまに2月の初旬かいな・・・・・・・・・・そんな疑問の声すら出そうです。有り難い事です、寒さに弱い小生など暖かくなるだけで歓喜するほど、太陽光線の威力と恩恵に感謝の声しかありません。樹木達も同じなんでしょう、梅の木が1本だけですが満開となっていました。早生種かと思いますが、やはり本日の天候が原因のようですね。明日からは雨模様の予報が出てますから、本日だけの特別バージョンなんでしょう、作業に勤しめとの天の配慮かも知れないですね。1日頑張ることと致しましょうか。

1本だけですが満開の梅樹がありました。ウグイスはいませんでしたが。

果樹園内の梅林です。まもなくの開花のようです。

作業内容は前回からの引き継ぎで園内整備、果樹園は諸々の作業が多くて仕事を始めるとキリが無いくらいです。まずもって剪定作業とキハダの伐倒作業から始めることに。栗の木・柿の木・梅の木・などは、基本的に本年の新芽や新枝に果実がつきます。毎年剪定をやらないと樹勢も衰えるようで油断がなりません。剪定はもっぱらリーダーのIk氏が担当、チェーンソー片手に機嫌良く切りまくっております。小生とNkさんはキハダの伐倒作業、最近新しく参加してくれているOtさんとTuさんにも伐倒作業を体験して貰うことに。新人さんはやはりロープ作業が不慣れなようで、少々ぎこちない動作ながらリードロープを投げて本ロープを引き上げ、伐倒木に巻き付けて引っ張る作業を支援してくれました。これだけでも大助かりです。

キハダの伐倒現場、先輩方すみません。稼げる果樹木に変更します。

他のメンバーは竹林の整備に回っています。まもなくタケノコの季節。これを狙ってイノシシが暗躍します。どうやって防御するか、智慧の見せ所でもありますね。昨年はネットと髪の毛が効力を発揮したようです。地元の古老もタケノコの季節はシシに注意しろよと警告を。彼の話では年末に罠を仕掛けて6匹ほどイノシシを捕獲したそうです。役所へ連絡したら警察官が飛んできてこっぴどく叱られたとか、どうやら狩猟免許を持ってなかったのを咎められたようです。それと住宅地の近辺では危険性のため罠猟は禁止だとか。小生のライフルで狙撃案など即座に逮捕となるかも知れませんね。ミョウガに期待しましょうか。

収穫となったら女性は強いですね。ものすごい勢いで格闘中です。

最後のレモンを収穫しました。販売用に回します。

慎重に商品を吟味する販売担当のIke氏、傷物等は除外します。

作業もそうですが、収穫も実施しないと。販売担当のIke氏からの報告では前回のレモンや八朔はそれなりに売却できたようです。但し、毎日の搬入や夕方の引き上げなど大変な労苦をおかけしてます。おかげで何本かの苗木が購入できそうです。柚子など成長期間が長いものは存命中には収穫まで至らぬかも知れませんが、次の世代への贈り物ということで。昼食場所にはブドウを植え込みたいと皆から要望がでております。こちらは収穫には間に合うでしょう。実現したいものです。果樹園は育てる楽しみ、収穫の楽しみ、仲間との語らいの楽しみ・・・・・・・・・・多くの喜びをもたらしてくれます。先輩方が植え込まれた貴重な財産を守りつつ、新たな資産の育成をも図りたいものです。

リーダーのIk氏から味噌汁の振る舞いが、暖かい汁物は有り難いです。

できあがりを待ち望んでいます。早く来い味噌汁。

本日もレモンと八朔を収穫しました。レモンは最後の収穫ですね、八朔は大量に出回ってるので単価が安く販売は見合わせます。手分けして持ち帰りましょう。皮を剥くのが面倒なので食べにくい果実ですが、ビタミンCの補給にはかっこうの素材ですよね。食べやすいのは温州ミカンですが、残念ながら植え込んでいないんです、今後の課題ですね。

なんともいい色合いですね。

1本だけですが満開の梅樹がありました。ウグイスはいませんでしたが。

果樹園内の梅林です。まもなくの開花のようです。

作業内容は前回からの引き継ぎで園内整備、果樹園は諸々の作業が多くて仕事を始めるとキリが無いくらいです。まずもって剪定作業とキハダの伐倒作業から始めることに。栗の木・柿の木・梅の木・などは、基本的に本年の新芽や新枝に果実がつきます。毎年剪定をやらないと樹勢も衰えるようで油断がなりません。剪定はもっぱらリーダーのIk氏が担当、チェーンソー片手に機嫌良く切りまくっております。小生とNkさんはキハダの伐倒作業、最近新しく参加してくれているOtさんとTuさんにも伐倒作業を体験して貰うことに。新人さんはやはりロープ作業が不慣れなようで、少々ぎこちない動作ながらリードロープを投げて本ロープを引き上げ、伐倒木に巻き付けて引っ張る作業を支援してくれました。これだけでも大助かりです。

キハダの伐倒現場、先輩方すみません。稼げる果樹木に変更します。

他のメンバーは竹林の整備に回っています。まもなくタケノコの季節。これを狙ってイノシシが暗躍します。どうやって防御するか、智慧の見せ所でもありますね。昨年はネットと髪の毛が効力を発揮したようです。地元の古老もタケノコの季節はシシに注意しろよと警告を。彼の話では年末に罠を仕掛けて6匹ほどイノシシを捕獲したそうです。役所へ連絡したら警察官が飛んできてこっぴどく叱られたとか、どうやら狩猟免許を持ってなかったのを咎められたようです。それと住宅地の近辺では危険性のため罠猟は禁止だとか。小生のライフルで狙撃案など即座に逮捕となるかも知れませんね。ミョウガに期待しましょうか。

収穫となったら女性は強いですね。ものすごい勢いで格闘中です。

最後のレモンを収穫しました。販売用に回します。

慎重に商品を吟味する販売担当のIke氏、傷物等は除外します。

作業もそうですが、収穫も実施しないと。販売担当のIke氏からの報告では前回のレモンや八朔はそれなりに売却できたようです。但し、毎日の搬入や夕方の引き上げなど大変な労苦をおかけしてます。おかげで何本かの苗木が購入できそうです。柚子など成長期間が長いものは存命中には収穫まで至らぬかも知れませんが、次の世代への贈り物ということで。昼食場所にはブドウを植え込みたいと皆から要望がでております。こちらは収穫には間に合うでしょう。実現したいものです。果樹園は育てる楽しみ、収穫の楽しみ、仲間との語らいの楽しみ・・・・・・・・・・多くの喜びをもたらしてくれます。先輩方が植え込まれた貴重な財産を守りつつ、新たな資産の育成をも図りたいものです。

リーダーのIk氏から味噌汁の振る舞いが、暖かい汁物は有り難いです。

できあがりを待ち望んでいます。早く来い味噌汁。

本日もレモンと八朔を収穫しました。レモンは最後の収穫ですね、八朔は大量に出回ってるので単価が安く販売は見合わせます。手分けして持ち帰りましょう。皮を剥くのが面倒なので食べにくい果実ですが、ビタミンCの補給にはかっこうの素材ですよね。食べやすいのは温州ミカンですが、残念ながら植え込んでいないんです、今後の課題ですね。

なんともいい色合いですね。

2010年01月21日

梅の木の剪定を

睦月も下旬にはいり寒さもひとしおと言いたいところですが暖かいですね。旧暦では師走の当初、大寒の頃ですのに。天候異常かも知れませんが、寒さに弱い小生には幸運の日々と感謝して受け止めています。おかげさまで梅の木も蕾がふっくらと膨らんできました。来月に入れば開花でしょうね。時期的には既に遅いんですが、地主のばあさまの梅の木があまりにもひどい状態なので少々剪定することと致しました。画像をアップしておきますが、まるでジャングル状態ですね。これではウグイスも立ち寄ってはくれないでしょう。造園業に携わる方々のみならず、植木に関心を持たれる方が必ず使用される言葉、「サクラ切る馬鹿梅切らぬ馬鹿」、剪定の要諦を単純明快に表現した言葉のようです。梅の木は思い切ってバッサリと切る方が発育には良さそうですね。

梅の木というよりまるでジャングルですね。

全く剪定が為されていません。花も実も辛いですよね。

長年放置してあったので、結構幹回りが大きくなっています。剪定ばさみどころではなく、鋸の使用が条件のようです。剪定の仕方は人様によって区々のようですが、共通するのは「如何にして太陽光線を確保するか」という一点のようです。すなわち、全ての枝や葉に太陽光線があたるように剪定していく、逆にいうと妨害するよな枝葉はカットすると言うことでしょう。梅のみなら問題ないんですが、ここは道路際の藪となった灌木地帯。当然、種々のツル性植物が巻き付いています。大きな物は直径5センチ位は優にあり、引っ張ってもビクともしない有り様。鋸や鉈で切断するしか無さそうです。人間の背丈位で全ての枝をカットしたかったのですが、光合成の問題もあります。半分程度に留め置いて、残りの枝は来年としましょう。

垂直なのはツル性植物、優に5センチはあります。

枝の途中でもツルが巻き付いてますね。蛇のようです。

剪定はなかなかマスターが困難な技術です。古老に教えを請うたり講習会に出向いたりするのですが、なかなか習熟出来ないですね。樹種によって全て異なるという特殊性もありますが、基本的には投下時間が少ないようです。巷間、よく言われる言葉に、一つの分野に熟達しようと思えば最低1万時間の投入が必要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この原則からいけば、到底間に合いそうにもありません。いわゆる練習不足と言う奴でしょう。ばあさまの梅の木でも、手が回らないのを幸いに練習台にしてしまう、まあっ、お互いにメリットがあるのだから良しとしましょう。

思いっきりカットしました。切りすぎ位で丁度でしょう。

伸びきった枝も全て切りたかったのですが、残は来年に。

1日かがりで2本の梅の木を剪定しましたが、なんとも殺風景な樹形です。まだまだ仕上げの景観まで配慮するほどの腕前は備わっていないですね。それでも従前よりはすっきりとなりました。これで2月に開花し6月に実ってくれれば万々歳です。残りの枝と樹形の修正は来年の課題と致しましょう。

本日も里山は夕闇の中に静かに暮れようとしています。

たおやかな丘陵がどこまでも連なっています。南河内です。

梅の木というよりまるでジャングルですね。

全く剪定が為されていません。花も実も辛いですよね。

長年放置してあったので、結構幹回りが大きくなっています。剪定ばさみどころではなく、鋸の使用が条件のようです。剪定の仕方は人様によって区々のようですが、共通するのは「如何にして太陽光線を確保するか」という一点のようです。すなわち、全ての枝や葉に太陽光線があたるように剪定していく、逆にいうと妨害するよな枝葉はカットすると言うことでしょう。梅のみなら問題ないんですが、ここは道路際の藪となった灌木地帯。当然、種々のツル性植物が巻き付いています。大きな物は直径5センチ位は優にあり、引っ張ってもビクともしない有り様。鋸や鉈で切断するしか無さそうです。人間の背丈位で全ての枝をカットしたかったのですが、光合成の問題もあります。半分程度に留め置いて、残りの枝は来年としましょう。

垂直なのはツル性植物、優に5センチはあります。

枝の途中でもツルが巻き付いてますね。蛇のようです。

剪定はなかなかマスターが困難な技術です。古老に教えを請うたり講習会に出向いたりするのですが、なかなか習熟出来ないですね。樹種によって全て異なるという特殊性もありますが、基本的には投下時間が少ないようです。巷間、よく言われる言葉に、一つの分野に熟達しようと思えば最低1万時間の投入が必要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この原則からいけば、到底間に合いそうにもありません。いわゆる練習不足と言う奴でしょう。ばあさまの梅の木でも、手が回らないのを幸いに練習台にしてしまう、まあっ、お互いにメリットがあるのだから良しとしましょう。

思いっきりカットしました。切りすぎ位で丁度でしょう。

伸びきった枝も全て切りたかったのですが、残は来年に。

1日かがりで2本の梅の木を剪定しましたが、なんとも殺風景な樹形です。まだまだ仕上げの景観まで配慮するほどの腕前は備わっていないですね。それでも従前よりはすっきりとなりました。これで2月に開花し6月に実ってくれれば万々歳です。残りの枝と樹形の修正は来年の課題と致しましょう。

本日も里山は夕闇の中に静かに暮れようとしています。

たおやかな丘陵がどこまでも連なっています。南河内です。

2010年01月19日

道具のメンテナンスを

昨日は勢いに任せてキハダを切りまくっておりましたので、チェーンソーがかなりひどい状態となってきました。別に破損した訳ではないのですが、黄色い樹皮がソーチェーンにこびり付いて、ヘドロが詰まったパイプ管のような状態です。時間を空けずに整備しておかないと次の山仕事で間に合いません。ということで、本日は朝からチェーンソーのメンテを。何でもそうですが道具はメンテナンスが非常に大事ですね。この作業如何によって、仕事効率は極端に変わってきます。特に刃物はメンテが悪いと全くといっていいほど切れません。そして切れない刃物ほど危険な道具は無いのです。安全を確保しようと思えば、まずは道具の手入れ。そう言えば、大工の見習いにはいった若い衆が最初に購入するのは、高価であっても品質の高い砥石であるとか。わかるような気がします。

小生の目立て台です。Nkさんから頂いた工業用ミシンを転用。

小生もチェーンソーの使い方・メンテの仕方については、先輩方から徹底的に仕込まれました。一歩間違えば命を落としてしまう道具だからです。しかも己自身のみならず仲間まで巻き添えにする可能性があります。「プロは臆病だから生き延びられた」・・・・・・・前宰相の麻生氏が好んだ漫画ゴルゴサーティンの主人公の台詞です。考えさせられる一言ですね。ということで、切れる状態のチェーンソーを確保する必要があります。キハダの樹皮をそぎ落とし目立て作業を実施しておきましょう。これまた先輩方の教えは厳しいものでした。「ど素人が生半可な気持ちで目立てなどするな」・・・・・・・・・・よく呵られたものです。最初に叱責されたのがフォームを作れ、という言葉。能の世界で「守破離」という箴言がありますが、その守の段階では形を学び形を覚えることが眼目とされています。先輩のフォームを作れ、という言葉も同じ意味なんでしょう。

キハダがこびり付いてます。この黄色いのがオウバクで胃腸薬です。

カッターも黄色に染まってしまいましたね。

フォームを作るには目立て台が必要です。現場で座り込んだままで適正な目立てが出来る人など、プロ中のプロでしょう。ど素人は教えのとおり、目立て台での実施が望ましいようです。小生のは知人のNkさんから頂いた工業用ミシンを転用しました。チェーンソーを固定し、進入角30度で身体を構え、腕を肘で垂直に折り曲げ、やすりを水平に構えます。その状態のまま腰を使ってチェーンソーへとやすりを送り込みます。右利きの場合は左カッターのやすり掛けは比較的うまくいきますが、右カッターのやすり掛けは不得手なようです。目立て台を設置しますと、この欠陥が割と救済されます。現場でこの問題点をクリアーするのは至難の業でしょう。

目立て角に合わせてチェーンソーへのやすりの進入角も30度で。

わが愛機CS35ED2です。旧型機で市場からは消えたようですね。

やすり掛けが終了しましたらデブスゲージのチェックです。この点が疎かになるケースは多いようですね。機種によって異なりますが、一般的にはデプスは0.6ミリ程度と言われてます。専用のジョインターをあてがって異なっておれば平やすりで削って起きましょう。言葉で記述すれば簡単ですが、これを体で覚え毎回実施するのはなかなかの困難です。結果は一目瞭然、手入れが不十分なチェーンソーは音だけ高く全く切れません。どうかすると青い煙が舞い上がりますので、己の恥さらしをやってるようなものです。又切りくずの状態でも確認できますが、手入れが悪いと粉クズが飛び交いますね、これに反し目立てが充分だと鰹節のような薄い板状の削りかすとなります。怖いくらいに正直ですので、機会がありましたら確認してみて下さい。

私宅のチェーンソー専用作業工房でした。

小生の目立て台です。Nkさんから頂いた工業用ミシンを転用。

小生もチェーンソーの使い方・メンテの仕方については、先輩方から徹底的に仕込まれました。一歩間違えば命を落としてしまう道具だからです。しかも己自身のみならず仲間まで巻き添えにする可能性があります。「プロは臆病だから生き延びられた」・・・・・・・前宰相の麻生氏が好んだ漫画ゴルゴサーティンの主人公の台詞です。考えさせられる一言ですね。ということで、切れる状態のチェーンソーを確保する必要があります。キハダの樹皮をそぎ落とし目立て作業を実施しておきましょう。これまた先輩方の教えは厳しいものでした。「ど素人が生半可な気持ちで目立てなどするな」・・・・・・・・・・よく呵られたものです。最初に叱責されたのがフォームを作れ、という言葉。能の世界で「守破離」という箴言がありますが、その守の段階では形を学び形を覚えることが眼目とされています。先輩のフォームを作れ、という言葉も同じ意味なんでしょう。

キハダがこびり付いてます。この黄色いのがオウバクで胃腸薬です。

カッターも黄色に染まってしまいましたね。

フォームを作るには目立て台が必要です。現場で座り込んだままで適正な目立てが出来る人など、プロ中のプロでしょう。ど素人は教えのとおり、目立て台での実施が望ましいようです。小生のは知人のNkさんから頂いた工業用ミシンを転用しました。チェーンソーを固定し、進入角30度で身体を構え、腕を肘で垂直に折り曲げ、やすりを水平に構えます。その状態のまま腰を使ってチェーンソーへとやすりを送り込みます。右利きの場合は左カッターのやすり掛けは比較的うまくいきますが、右カッターのやすり掛けは不得手なようです。目立て台を設置しますと、この欠陥が割と救済されます。現場でこの問題点をクリアーするのは至難の業でしょう。

目立て角に合わせてチェーンソーへのやすりの進入角も30度で。

わが愛機CS35ED2です。旧型機で市場からは消えたようですね。

やすり掛けが終了しましたらデブスゲージのチェックです。この点が疎かになるケースは多いようですね。機種によって異なりますが、一般的にはデプスは0.6ミリ程度と言われてます。専用のジョインターをあてがって異なっておれば平やすりで削って起きましょう。言葉で記述すれば簡単ですが、これを体で覚え毎回実施するのはなかなかの困難です。結果は一目瞭然、手入れが不十分なチェーンソーは音だけ高く全く切れません。どうかすると青い煙が舞い上がりますので、己の恥さらしをやってるようなものです。又切りくずの状態でも確認できますが、手入れが悪いと粉クズが飛び交いますね、これに反し目立てが充分だと鰹節のような薄い板状の削りかすとなります。怖いくらいに正直ですので、機会がありましたら確認してみて下さい。

私宅のチェーンソー専用作業工房でした。

2010年01月18日

レモンと八朔の収穫

仲間達と共同で果樹園を経営してますが(誇大広告?)、運営の資金捻出に苦しんでおります。果樹園というのは苗木や肥料や消毒や剪定や環境整備やらでそこそこ費用も掛かります。どうやって経費を賄うか、議論してもいい方法論が出ないのですが、作品を商品化出来ればベターですよね。ところがどっこい、世の中そんなに甘くはありません。ど素人が作るような果樹が商品として販売できようはずもなく、メンバーの家庭用として消化されるが大半ですね。そうした中で、かろうじて販売可能なのが柑橘類、特にレモンや八朔などはいい商品になります。但し、売価は低く相当数出荷しても売り上げはほんの僅か、苗木代にも届かないような有り様です。それでも貴重な現金収入、仲間達が集まっての収穫作業とあいなりました。

朝のミーティングです、作業分担と担当者を決めます。

お天気は上々、風もなく陽光はさんさんと降り注いでまるで春先のような気候、絶好の作業日よりですね。指定時刻に集まって最初のミーティング、作業内容の確認と分担を確かめます。本日は、(1)レモンと八朔の収穫 (2)園内整備 (3)剪定作業、この3点を実施することに。参加者が7名と少なかったので各班2~3名で担当となりました。小生はKoさんと園内整備に。実はこの果樹園、担当メンバーが徐々に入れ替わっておりまして、先の先輩方が担当されたとき、植え込まれた樹木にキハダがあります。ご存じの方も多いでしょうが漢方薬の素材です。キハダの内皮を乾燥した物をオウバクと言うそうですが、このオウバくを使って作られる物が奈良県などの特産品「ダラニスケ」という胃腸薬です。山伏の常備薬ですよね。つまり胃腸薬の原料としてキハダが販売できるのでは、そんな思惑があったようですが、僅かな分量では商談にもならないでしょう。協議の結果、先輩方には申し訳ないがキハダを伐採して跡地にレモンや柚子などの売れる柑橘類を植栽しようとの方向性に至りました。

収穫したレモン、見かけはもう一つですが、安全・安心度はピカイチです。

同じく八朔の収穫です。

キハダを伐採してレモン等の植栽地を確保するのが小生とKoさんの分担です。ロープ掛けしてL型に方向転換し安全な位置から軽くロープを引いて貰います、そしてチェーンソーで伐倒。この作業を繰り返しながら徐々に植栽地を広げていきます。キハダは柔らかいので伐倒は手こずりませんが、黄色い樹皮がソーチェーンに絡みつき、すぐに切れなくなるので手入れをしながらの作業となります。コーヒータイムを入れながら作業しましたが、玉切りや枝処理等もあって思うようには捗りませんでした。もう2~3回は日数が必要なようです。

この方は中学校の先生、レモンが生徒の坊主頭に見える?

Nkさんは柚子に挑戦、もう最後ですね。

収穫班や剪定班も順調に作業を進めているようです。仲間達のレベルも高く、細かな打ち合わせが不要なので助かります。収穫物の一端をご覧頂きましょうかね。レモンと八朔です。見た目は今一で、プロが作った見栄え良い商品とは太刀打ち出来ないでしょう。但し、我々のは完全無農薬(消毒費が出ない・・・・・悲しい)栽培の柑橘で、安全・安心度はピカイチかと自負しております。どこかの国から薬漬けで輸入されたようなレモン等とは根本的に異なっております。しかも見栄えが悪いので安い、お買い得な商品です。消費者の方が賢明であればこうした品を選択されるかと思いますが、残念ながら見た感じでの選択が大半のようですね。

栗と柿の植栽地です。この時期は全くわかりませんね。

キハダの植栽地です。撤去してレモンと柚子畑に変更予定。

ぼやいていても始まりません。少しでも稼がなくては。コンテナ三箱分ほどレモンと八朔を収穫してみました。全部売れたと仮定して・・・・・・・・・・・・・・・僅かな金額ですね。でも何本かの苗木は購入できるでしょう。微々たる歩みですが、1本でも多く植栽して緑豊かな桃源郷「とんびの里」を創り上げたいと願っております。

何と言っても火の気が一番、仲間が焼き上げた黒炭です。

朝のミーティングです、作業分担と担当者を決めます。

お天気は上々、風もなく陽光はさんさんと降り注いでまるで春先のような気候、絶好の作業日よりですね。指定時刻に集まって最初のミーティング、作業内容の確認と分担を確かめます。本日は、(1)レモンと八朔の収穫 (2)園内整備 (3)剪定作業、この3点を実施することに。参加者が7名と少なかったので各班2~3名で担当となりました。小生はKoさんと園内整備に。実はこの果樹園、担当メンバーが徐々に入れ替わっておりまして、先の先輩方が担当されたとき、植え込まれた樹木にキハダがあります。ご存じの方も多いでしょうが漢方薬の素材です。キハダの内皮を乾燥した物をオウバクと言うそうですが、このオウバくを使って作られる物が奈良県などの特産品「ダラニスケ」という胃腸薬です。山伏の常備薬ですよね。つまり胃腸薬の原料としてキハダが販売できるのでは、そんな思惑があったようですが、僅かな分量では商談にもならないでしょう。協議の結果、先輩方には申し訳ないがキハダを伐採して跡地にレモンや柚子などの売れる柑橘類を植栽しようとの方向性に至りました。

収穫したレモン、見かけはもう一つですが、安全・安心度はピカイチです。

同じく八朔の収穫です。

キハダを伐採してレモン等の植栽地を確保するのが小生とKoさんの分担です。ロープ掛けしてL型に方向転換し安全な位置から軽くロープを引いて貰います、そしてチェーンソーで伐倒。この作業を繰り返しながら徐々に植栽地を広げていきます。キハダは柔らかいので伐倒は手こずりませんが、黄色い樹皮がソーチェーンに絡みつき、すぐに切れなくなるので手入れをしながらの作業となります。コーヒータイムを入れながら作業しましたが、玉切りや枝処理等もあって思うようには捗りませんでした。もう2~3回は日数が必要なようです。

この方は中学校の先生、レモンが生徒の坊主頭に見える?

Nkさんは柚子に挑戦、もう最後ですね。

収穫班や剪定班も順調に作業を進めているようです。仲間達のレベルも高く、細かな打ち合わせが不要なので助かります。収穫物の一端をご覧頂きましょうかね。レモンと八朔です。見た目は今一で、プロが作った見栄え良い商品とは太刀打ち出来ないでしょう。但し、我々のは完全無農薬(消毒費が出ない・・・・・悲しい)栽培の柑橘で、安全・安心度はピカイチかと自負しております。どこかの国から薬漬けで輸入されたようなレモン等とは根本的に異なっております。しかも見栄えが悪いので安い、お買い得な商品です。消費者の方が賢明であればこうした品を選択されるかと思いますが、残念ながら見た感じでの選択が大半のようですね。

栗と柿の植栽地です。この時期は全くわかりませんね。

キハダの植栽地です。撤去してレモンと柚子畑に変更予定。

ぼやいていても始まりません。少しでも稼がなくては。コンテナ三箱分ほどレモンと八朔を収穫してみました。全部売れたと仮定して・・・・・・・・・・・・・・・僅かな金額ですね。でも何本かの苗木は購入できるでしょう。微々たる歩みですが、1本でも多く植栽して緑豊かな桃源郷「とんびの里」を創り上げたいと願っております。

何と言っても火の気が一番、仲間が焼き上げた黒炭です。

2010年01月05日

果樹の初植えを

シルクロードの彼方、中央アジアの奥深くに一面にアンズの花が咲き誇る山紫水明の地があると聞く。人はここを指して桃源郷と呼ぶそうな。人々は穏やかで長寿であり、争い事もなく数世代の家族が村人と仲良く共存して暮らしておられるとか。確かカザフスタンの山中に幻の村は存在するような・・・・・・・・・・そんな話を何かの書籍で読んだような記憶がある。事実かどうかは知らないが、憧れる話ではあろう。強烈な印象に残っているのがアンズの花だった。薄いピンクの桃のような花、野山一面にこんな風景が広がっていたら誰しも桃源郷と思わずにはいられないだろう。似たような光景を和歌山の山中で眺めたことがある。いわゆる荒川の桃と呼称される地域の桃畑だった。

小鳥も食べきれなかったのでしょう、柿が少々残っています。

農園周辺部の雑木林です。小春日和的な雰囲気ですね。

以来、歳月は過ぎ去ってもアンズの花は妄想のように記憶の中に漂っていた。何時の日かアンズを植えよう・・・・・・・そん願いもなかなか実現しなかったが、今回ようやく苗木を2本入手出来たのだ。品種はハーコットと平和である。何れも自家受粉のタイプで万が一蜂がいなくても結実が可能なようだ。ハーコットは主として生食用、同じく平和はジャム用に適しているそうなので願ったり叶ったりだ。樹高は3メートル位のようで脚立を利用すれば収穫は充分だろう。プラムに比較すれば小さめのようで、作業も容易そうなので助かります。谷間の農園は何れ全面的に果樹園に変換との野望を持っているので、少しづつ苗木を増やしています。地主のばあさまも若夫婦も農作業の予定はあまり無さそうなので、大きな抵抗はなかろうかなと思っています。無論、植え付ける場所は法面など耕作地以外の場所を選択しております。

購入した2本のアンズの木。

さて購入したアンズの樹、植え込みの場面を紹介しましょう。素人園芸ですが、かような方法論でこれまでも果樹木が立派に育っております。柑橘類のように土壌に合わないのか失敗した事例もありますが・・・・・・・・・・・。まずもって場所を選択し、穴を掘って苗木を植え、しかる後に周辺部に元肥を埋め込み水をあげる・・・・・・・そんな手法です。但し、今夜は夜半から雨の予報だったので水やりは省略しました。以下、作業の順番に画像をアップして起きます。

(1)穴を掘って埋め込みました。まずは灰を周辺部に。

(2)続いて鶏糞を周辺部に埋め込みます。

(3)保温と腐葉土作製を兼ねて落ち葉を播きます。

(4)最後に稲藁で根元付近の保温を、何れ腐って肥料となります。

アンズの木が2本小生の果樹園に仲間入りしました。アンズを植えよう、そう願ってから随分と時間が経ちましたがようやくの実現です。花が咲き出すのは数年先でしょうか、楽しみでもあり怖くもあり、いずれ当地が桃源郷と呼ばれるように少しづつ花の咲く木を植え込んでまいりましょう。現代版の花咲爺となれたら望外の幸せかな。

購入したハーコット・平和の説明書です。育て方は裏面に記載されてます。

小鳥も食べきれなかったのでしょう、柿が少々残っています。

農園周辺部の雑木林です。小春日和的な雰囲気ですね。

以来、歳月は過ぎ去ってもアンズの花は妄想のように記憶の中に漂っていた。何時の日かアンズを植えよう・・・・・・・そん願いもなかなか実現しなかったが、今回ようやく苗木を2本入手出来たのだ。品種はハーコットと平和である。何れも自家受粉のタイプで万が一蜂がいなくても結実が可能なようだ。ハーコットは主として生食用、同じく平和はジャム用に適しているそうなので願ったり叶ったりだ。樹高は3メートル位のようで脚立を利用すれば収穫は充分だろう。プラムに比較すれば小さめのようで、作業も容易そうなので助かります。谷間の農園は何れ全面的に果樹園に変換との野望を持っているので、少しづつ苗木を増やしています。地主のばあさまも若夫婦も農作業の予定はあまり無さそうなので、大きな抵抗はなかろうかなと思っています。無論、植え付ける場所は法面など耕作地以外の場所を選択しております。

購入した2本のアンズの木。

さて購入したアンズの樹、植え込みの場面を紹介しましょう。素人園芸ですが、かような方法論でこれまでも果樹木が立派に育っております。柑橘類のように土壌に合わないのか失敗した事例もありますが・・・・・・・・・・・。まずもって場所を選択し、穴を掘って苗木を植え、しかる後に周辺部に元肥を埋め込み水をあげる・・・・・・・そんな手法です。但し、今夜は夜半から雨の予報だったので水やりは省略しました。以下、作業の順番に画像をアップして起きます。

(1)穴を掘って埋め込みました。まずは灰を周辺部に。

(2)続いて鶏糞を周辺部に埋め込みます。

(3)保温と腐葉土作製を兼ねて落ち葉を播きます。

(4)最後に稲藁で根元付近の保温を、何れ腐って肥料となります。

アンズの木が2本小生の果樹園に仲間入りしました。アンズを植えよう、そう願ってから随分と時間が経ちましたがようやくの実現です。花が咲き出すのは数年先でしょうか、楽しみでもあり怖くもあり、いずれ当地が桃源郷と呼ばれるように少しづつ花の咲く木を植え込んでまいりましょう。現代版の花咲爺となれたら望外の幸せかな。

購入したハーコット・平和の説明書です。育て方は裏面に記載されてます。

2009年12月21日

仲間達の支援が

地主のばあさまと栗の木の話は何度かお伝えしたかと思います。その折り、気掛かりとなっていたのが、栗の後ろの渋柿でした。これまた日陰の身の故ひょろんと伸びた背高のっぽで木登り名人でないと収穫出来ない有り様です。栗の木を整備する際に柿の木も思いっきり剪定をとの話もあったのですが、梯子が使えず断念しておりました。そんな話をブログで綴っていたら、仲間の衆が見てくれていたのでしょう。とある昼下がり、畑に出向いたら何と木登りして中途で伐採してくれてるではありませんか。UさんとOkさん、お二人とも先輩方ですが身軽なこと。小生が断念していた柿の木にスルスルと登って鋸を器用に扱っています。柿の木はご存じのように非常に折れやすい樹木です。判断を誤ると枝ごと落下します。

強力な支援者達です。仲間の尽力にただ感謝の一語しかありません。

しばらく眺めていると、樹冠から1/3程度が切断されすっきりとなりました。上部に残っていた渋柿も綺麗に回収されて、落葉した枝のみが残されました。柿や栗は剪定をやらないと新枝が伸びず、実も付きにくいのです。これだけ剪定しますと来年の枝伸びが楽しみですね。あいにく地主のばあさまは不在でしたが、事実を知ったら大喜びでしょう。今までの懸案事項が全て解決したのですから。ばあさまの依頼事項「案配に整備してね」という内容が、これほど短時間で完了するとは予想だにしていませんでした。仲間達の支援に感謝、感謝、の一言です。人間には向き不向きと得手不得手があります。一人の人間がオールマイティとはいかないものです。多くの人間が集まって如何にしてプロジェクトを成し遂げるか、まさにチームワークの勝利としかいいようがないですね。

みごとに中途で伐採されました渋柿。

登って回収していただいた渋柿はお裾分けを頂戴しました。時は年末、まさに最後の最後の渋柿です。一人当たり15個位あります、これだけあれば一寸した干し柿が作れますね。早速加工することに致しましょう。皆の衆も干し柿へのチャレンジのようで、一番の喜びはKさんでしょう。柿には目がない御方で特に渋柿がお好みです。甘柿の甘さよりも一加工を要求される渋柿のほうが難度が高い分楽しみも大きいのでしょうね。かっては何処の地域でも自然界に産出する食品を加工して保存食とする風習がありました。冷蔵庫や冷凍食品の普及とでそうした慣習も失われつつあるようです。日本人は水と安全とはタダだと思っている・・・・・・かのイザヤ・ペンダサン氏の言葉ですが、天変地異等がなくて水も電気も安心して使用し続けられることを願ってはおりますが。

回収された渋柿はお裾分けの栄誉に預かりました。

早速に、最後の最後の干し柿に加工しました。

それにしてもいろんな集団に所属して活動してまいりましたが、現在ほどその恩恵を感謝することはないようです。齢を重ね、人様の能力や情けを感じ取る洞察力や感受性が幾分かは深まってきたのでしょう。様々な場面で助けてもらうことの多いこと、そして人の持つ能力の実に多岐に渡ること、感嘆するばかりです。とりわけボランティア集団などでは、横一列の並列関係もあって、職場のような余計な先入観もなく、人の持ち味や能力がストレートに現れます。この方がこんな能力の持ち主・・・・・・・・思わぬ発見があって実に楽しいものです。リタイアされた方々には、出来れば各種のボランティア団体に所属されることをお勧めします。今までとは全く異なった異質の空間が広がっていきますよ。今回の柿の木の一件も、仲間の助力があって始めて解決し得たこと、感謝の一語に尽きます。

剪定された渋柿は新枝が伸びて新たな実りを期待できます。

強力な支援者達です。仲間の尽力にただ感謝の一語しかありません。

しばらく眺めていると、樹冠から1/3程度が切断されすっきりとなりました。上部に残っていた渋柿も綺麗に回収されて、落葉した枝のみが残されました。柿や栗は剪定をやらないと新枝が伸びず、実も付きにくいのです。これだけ剪定しますと来年の枝伸びが楽しみですね。あいにく地主のばあさまは不在でしたが、事実を知ったら大喜びでしょう。今までの懸案事項が全て解決したのですから。ばあさまの依頼事項「案配に整備してね」という内容が、これほど短時間で完了するとは予想だにしていませんでした。仲間達の支援に感謝、感謝、の一言です。人間には向き不向きと得手不得手があります。一人の人間がオールマイティとはいかないものです。多くの人間が集まって如何にしてプロジェクトを成し遂げるか、まさにチームワークの勝利としかいいようがないですね。

みごとに中途で伐採されました渋柿。

登って回収していただいた渋柿はお裾分けを頂戴しました。時は年末、まさに最後の最後の渋柿です。一人当たり15個位あります、これだけあれば一寸した干し柿が作れますね。早速加工することに致しましょう。皆の衆も干し柿へのチャレンジのようで、一番の喜びはKさんでしょう。柿には目がない御方で特に渋柿がお好みです。甘柿の甘さよりも一加工を要求される渋柿のほうが難度が高い分楽しみも大きいのでしょうね。かっては何処の地域でも自然界に産出する食品を加工して保存食とする風習がありました。冷蔵庫や冷凍食品の普及とでそうした慣習も失われつつあるようです。日本人は水と安全とはタダだと思っている・・・・・・かのイザヤ・ペンダサン氏の言葉ですが、天変地異等がなくて水も電気も安心して使用し続けられることを願ってはおりますが。

回収された渋柿はお裾分けの栄誉に預かりました。

早速に、最後の最後の干し柿に加工しました。

それにしてもいろんな集団に所属して活動してまいりましたが、現在ほどその恩恵を感謝することはないようです。齢を重ね、人様の能力や情けを感じ取る洞察力や感受性が幾分かは深まってきたのでしょう。様々な場面で助けてもらうことの多いこと、そして人の持つ能力の実に多岐に渡ること、感嘆するばかりです。とりわけボランティア集団などでは、横一列の並列関係もあって、職場のような余計な先入観もなく、人の持ち味や能力がストレートに現れます。この方がこんな能力の持ち主・・・・・・・・思わぬ発見があって実に楽しいものです。リタイアされた方々には、出来れば各種のボランティア団体に所属されることをお勧めします。今までとは全く異なった異質の空間が広がっていきますよ。今回の柿の木の一件も、仲間の助力があって始めて解決し得たこと、感謝の一語に尽きます。

剪定された渋柿は新枝が伸びて新たな実りを期待できます。

2009年12月12日

その後の栗の木

先般、栗の木とばあさまの物語をお伝えしましたが、後日談を報告しておきましょう。「案配に整備してね」、という丸投げがばあさまの方針で、仲間の助力がないと難しいなあというのが当時の実感でした。ところが農閑期に入った故か、なかなか仲間が畑に出てきません。顔ぶれはKさんとばあさまと小生の三人だけ、やむを得ないので三人で実施することとなりました。何分高所での作業となりますので、足場の確保が肝心です。Okさんの梯子を借用して、上端を栗の木にロープで固定します。チェーンソーでの作業となるので、足場が動くと大変な事態となります。梯子上でのチェーンソー操作など、本来は好ましくない作業ですが、幹が大きいので手鋸では困難でしょう。梯子の隙間に左足を通し、左足と右足とで体を固定します。上体が動いても梯子からは外れない、そうした状況でエンジン作動。さすがにセオリーどおりに受け口作って追い口から・・・・・・・・・・とはいきません。重心を勘案しながら裏切りを行い、やがて表切りへと。半分ほど切った段階で重みで落下しました。

台風での折れ口をきれいに切断しました。水溜まりの防止です。

梯子を固定してチェーンソー作業の足場に。

同じような手法で3本の枝を切り落とします。そして前回に台風で折れた切断面の後処理を・・・・・・・これは切り口を鋭利な状態にしておかないと雨が貯まって腐りやすくなるからです。さて切り落とした枝ですが、崖の中途で引っかかっております。何とばあさまが崖に乗り出して引き上げようと・・・・・・・・その根性は見上げたものですが、怖い物知らずというのか、危険性の予測がないようです。しょうがないので、ロープで我が身を確保しながら小生が途中まで降りて引き上げました。引き上げた枝は玉切りして腐るのを待ちましょう。

小枝を残して切断します。来年は再び新枝が伸びるでしょう。

切口をこの角度から見れば、まるで恐竜の頭ですね。

この栗の木、ばあさまのオヤジ様が植え込んだみたいで、相当な思い入れがあるようです。農地は我々に貸与して自由に使わせてくれてるんですが、栗は自分で収穫されるようで、取っては駄目よとのお達しです。俗に言う丹波栗のようで、大きな立派な実がたくさん実ります。今年はこうやって大手術を実施したので、来年は収穫不能かも知れませんね。まあっ、数年もすれば新枝が伸びて再び立派な実を提供してくれるでしょう。栗も柿もその年に伸びた新枝に実が付くようです、数年おきには枝の更新を行うか、毎年のように剪定を実施するか、何れにしても人間様の手助けが必要なようです。昨日レポートしましたように、剪定技術は樹種によって異なりますので、手法のマスターが前提ですね。師匠に教えを請うのが一番早いかと思いますが。

中途で切断されてしまった栗の木、気の毒だが来年に期待しましょう。

さて我々は栗にはあまり関心が無いのですが、狙いは後ろにある柿の木。立派な渋柿があって干し柿用には打って付けです。手前の栗の枝を切り落としたので、日照条件が格段に良くなりました。来年以降は沢山の収穫が予想されます。ただ難点は樹高が高いので登らないと収穫出来ないこと。木登り名人のIkさんのみが可能な対象木です。そこでこれも中途で切り落として新枝の発生を促そうとの発案になりました。ただ梯子をかける手段がありません、Ikさんの登場を待って木登りしてもらい、手鋸で切断するしか無いようです。Ikさん、ブログをご覧になっておられたらよろしくお願いします、出番到来ですよ。

柿の木の根元部分から中途まで。 同じく中途から上部の幹部分。

柿の木の頂部です。上記2枚画像の一番上となります。

台風での折れ口をきれいに切断しました。水溜まりの防止です。

梯子を固定してチェーンソー作業の足場に。

同じような手法で3本の枝を切り落とします。そして前回に台風で折れた切断面の後処理を・・・・・・・これは切り口を鋭利な状態にしておかないと雨が貯まって腐りやすくなるからです。さて切り落とした枝ですが、崖の中途で引っかかっております。何とばあさまが崖に乗り出して引き上げようと・・・・・・・・その根性は見上げたものですが、怖い物知らずというのか、危険性の予測がないようです。しょうがないので、ロープで我が身を確保しながら小生が途中まで降りて引き上げました。引き上げた枝は玉切りして腐るのを待ちましょう。

小枝を残して切断します。来年は再び新枝が伸びるでしょう。

切口をこの角度から見れば、まるで恐竜の頭ですね。

この栗の木、ばあさまのオヤジ様が植え込んだみたいで、相当な思い入れがあるようです。農地は我々に貸与して自由に使わせてくれてるんですが、栗は自分で収穫されるようで、取っては駄目よとのお達しです。俗に言う丹波栗のようで、大きな立派な実がたくさん実ります。今年はこうやって大手術を実施したので、来年は収穫不能かも知れませんね。まあっ、数年もすれば新枝が伸びて再び立派な実を提供してくれるでしょう。栗も柿もその年に伸びた新枝に実が付くようです、数年おきには枝の更新を行うか、毎年のように剪定を実施するか、何れにしても人間様の手助けが必要なようです。昨日レポートしましたように、剪定技術は樹種によって異なりますので、手法のマスターが前提ですね。師匠に教えを請うのが一番早いかと思いますが。

中途で切断されてしまった栗の木、気の毒だが来年に期待しましょう。

さて我々は栗にはあまり関心が無いのですが、狙いは後ろにある柿の木。立派な渋柿があって干し柿用には打って付けです。手前の栗の枝を切り落としたので、日照条件が格段に良くなりました。来年以降は沢山の収穫が予想されます。ただ難点は樹高が高いので登らないと収穫出来ないこと。木登り名人のIkさんのみが可能な対象木です。そこでこれも中途で切り落として新枝の発生を促そうとの発案になりました。ただ梯子をかける手段がありません、Ikさんの登場を待って木登りしてもらい、手鋸で切断するしか無いようです。Ikさん、ブログをご覧になっておられたらよろしくお願いします、出番到来ですよ。

柿の木の根元部分から中途まで。 同じく中途から上部の幹部分。

柿の木の頂部です。上記2枚画像の一番上となります。

2009年12月11日

梅の木の剪定講習

大阪府立環境農林水産総合研究所・・・・・・何ともいかめしい名称である。本日お世話になる組織だが、名称のとおりで環境と農林と水産に関する研究機関であり教育機関であり後継者育成機関でもある。年に数度はごやっかいになってるのだが、小生達は農林部門である。早い話が、農林業に関する講習会等を開催してくれるので、時間の許す限り参加するようにしている。当地に存在し、短時間で参加可能なのが大きなメリットだ。本日は梅の木の剪定講習、グッドタイミングである。2月の開花期を前に丁度剪定作業を実施しなければならないところ。自前の果樹園も共同の果樹園も沢山の梅の木があって、枝は伸び放題、今や遅しと待ち構えている。諺の「桜切るバカ、梅切らぬバカ」ではないが、梅の木は剪定しないと良い花も立派な実も付いてくれない。大胆すぎるくらいの剪定で丁度いい案配なのだ。

梅林での剪定実習です。皆さん熱心に聞き入ります。

農林業のシンクタンクでしょうか、当地に存在します。

Kさんは先に到着され、既に配布された資料を読み終えたところ、さすがに何もかもが早い。小生はまずもって暖かい缶コーヒーを頂いてから、マイペースは崩さない。A416ページ程の資料は図解され非常にわかりやすい。最近の流行だが、パワーポイントを使って資料作成が行われている。これはテキスト資料と異なり、細かい解説を想定してないので、印象が直裁的で素直に頭にはいってくれる。文字通りポイントだけでよろしいのです。各種の講演会・講習会等で共通することだが、頭脳明晰な講師は話がシンプルだ。そしてわかりやすい言葉を使っておられる。本日の講師も予定された時間で梅の木の剪定について要点のみを簡潔に伝えて頂いた。

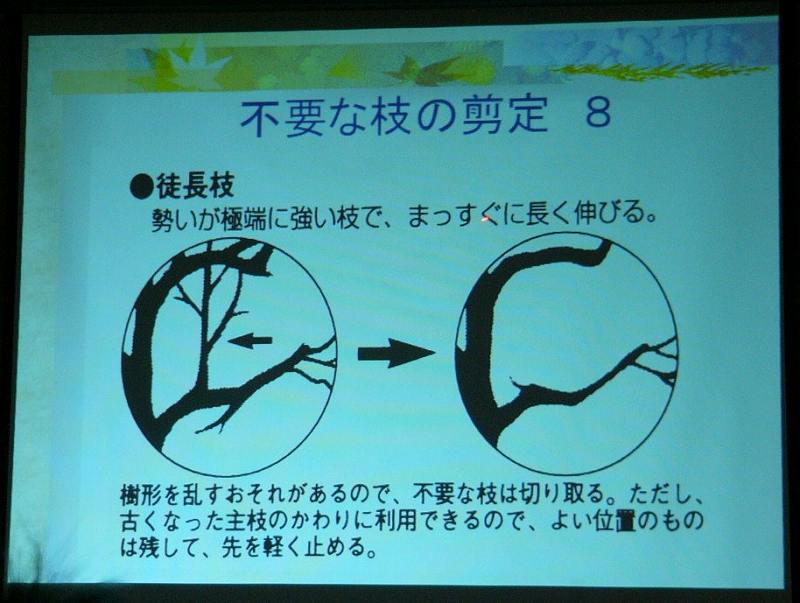

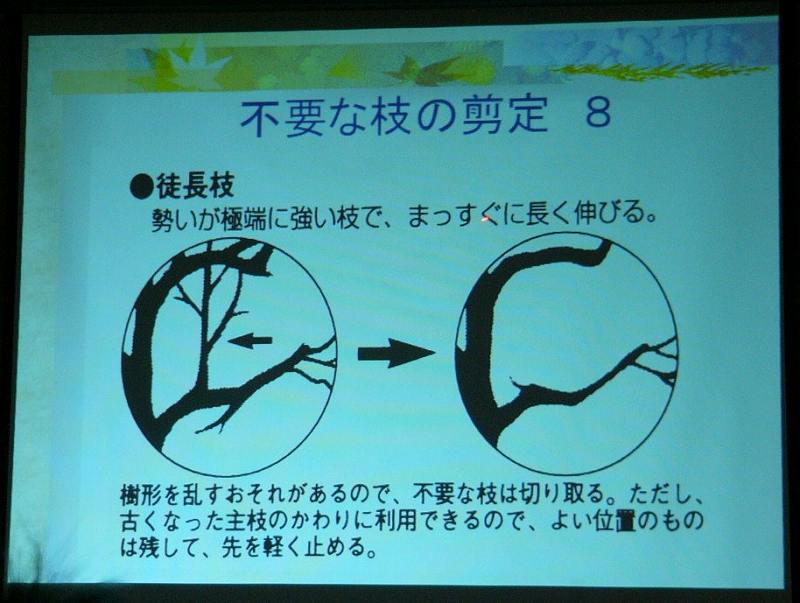

おなじみのパワーポイントですね。演題は梅の木の剪定作業です。

徒長枝・・・・・やはりこれが一番多いようですね。切りましょう。

切り返し剪定の意味が本日ようやく理解できました。

講習の内容は、(1)剪定の目的、(2)剪定の時期、(3)剪定の種類、(4)剪定の手法、(5)花木の剪定・・・・・・の5分野にわたる。いつもは受講生が、行政関係者、業界関係者、一般市民、でそれぞれ1/3づつ位なんだが、本日は内容の故か一般市民が多いようだ。無論我々もその範疇に該当する。一番聞きたかったのは、何をどのように切るか、その判断基準である。現在も我流で剪定をしてるんだが、やはり理論的裏付けが必要だろう。詳細は省くが、剪定するべき枝の見分け方を伝授していただいた。そして花芽と葉芽との区分方法も。やはり専門家、日常的に研究しておられるようだ。ただ講義の後、梅林での実習作業となったのだが、ここの剪定は全く実施されていなかった。紺屋の白袴?。

講師を取り囲んで質問攻め、学校でこんな風景見られるでしょうか。

花芽と葉芽の区別が小生にはまだ困難なようです。

実習は各班に分かれて各自の剪定鋏で実施する予定だったが、雨脚となってきたので、代表者による模範剪定となってしまった。眺めてるだけでは、やはりわかりづらい。2~3本小枝を切って芽を見る、花芽と葉芽だが、花芽は丸く膨らんで葉芽は細くとがっているとか。正直なところまだ小さいので見分けは困難だ。年明けの識別を楽しみにしておこう。梅林は樹高が3メートル以上位あり、梅の実の収穫は困難な模様だ。それとちょっと樹間が狭すぎて密植状態な感じ、間伐が必要なようですね。とある受講生が呟いてましたが、ちゃんと剪定作業をしないとね・・・・・・・・・お忙しいのでしょう。

何事も現場ですよね、現場で愚直に考え続ける・・・それしか無い。

梅林での剪定実習です。皆さん熱心に聞き入ります。

農林業のシンクタンクでしょうか、当地に存在します。

Kさんは先に到着され、既に配布された資料を読み終えたところ、さすがに何もかもが早い。小生はまずもって暖かい缶コーヒーを頂いてから、マイペースは崩さない。A416ページ程の資料は図解され非常にわかりやすい。最近の流行だが、パワーポイントを使って資料作成が行われている。これはテキスト資料と異なり、細かい解説を想定してないので、印象が直裁的で素直に頭にはいってくれる。文字通りポイントだけでよろしいのです。各種の講演会・講習会等で共通することだが、頭脳明晰な講師は話がシンプルだ。そしてわかりやすい言葉を使っておられる。本日の講師も予定された時間で梅の木の剪定について要点のみを簡潔に伝えて頂いた。

おなじみのパワーポイントですね。演題は梅の木の剪定作業です。

徒長枝・・・・・やはりこれが一番多いようですね。切りましょう。

切り返し剪定の意味が本日ようやく理解できました。

講習の内容は、(1)剪定の目的、(2)剪定の時期、(3)剪定の種類、(4)剪定の手法、(5)花木の剪定・・・・・・の5分野にわたる。いつもは受講生が、行政関係者、業界関係者、一般市民、でそれぞれ1/3づつ位なんだが、本日は内容の故か一般市民が多いようだ。無論我々もその範疇に該当する。一番聞きたかったのは、何をどのように切るか、その判断基準である。現在も我流で剪定をしてるんだが、やはり理論的裏付けが必要だろう。詳細は省くが、剪定するべき枝の見分け方を伝授していただいた。そして花芽と葉芽との区分方法も。やはり専門家、日常的に研究しておられるようだ。ただ講義の後、梅林での実習作業となったのだが、ここの剪定は全く実施されていなかった。紺屋の白袴?。

講師を取り囲んで質問攻め、学校でこんな風景見られるでしょうか。

花芽と葉芽の区別が小生にはまだ困難なようです。

実習は各班に分かれて各自の剪定鋏で実施する予定だったが、雨脚となってきたので、代表者による模範剪定となってしまった。眺めてるだけでは、やはりわかりづらい。2~3本小枝を切って芽を見る、花芽と葉芽だが、花芽は丸く膨らんで葉芽は細くとがっているとか。正直なところまだ小さいので見分けは困難だ。年明けの識別を楽しみにしておこう。梅林は樹高が3メートル以上位あり、梅の実の収穫は困難な模様だ。それとちょっと樹間が狭すぎて密植状態な感じ、間伐が必要なようですね。とある受講生が呟いてましたが、ちゃんと剪定作業をしないとね・・・・・・・・・お忙しいのでしょう。

何事も現場ですよね、現場で愚直に考え続ける・・・それしか無い。

2009年12月08日

栗の木の整理を

通称共同農園と名付けた一帯は、結構広い棚田の跡地ですが、仲間達で分割して畑の耕作を行っています。当然地主様がいらっしゃるわけで、ここもオーナーは高齢のご婦人、俗に言うところのおばあちゃんである。このばあさま、とても気さくな御方で、世間話が好きと見え暇さえあれば畑に立ち寄られる。ついでに、あれやってと言うような話もしばしば。今回は栗の木の整備を依頼された。秋の台風で直径40センチはありそうな栗の巨木が途中で折れたのだ。そして折れたままの状態で中ぶらりとなっている。落下の可能性もあるし見栄えも良くない、楠公さん目当ての観光客も多いし、ほっとけないと言うわけだ。現場は棚田の一番下、すぐ横は数十メートルの垂直に近い崖である。落ちたらまずは助からないだろう。ばあさまが躊躇されるはずだ。

台風で見事に折れました。処理して除去した後ですが。

共同農園の一番下、この森の中に該当の栗・柿があります。

義を見てせざるは勇無き何とか・・・・・・・そんな義侠心がある訳でもないが、ばあさまが困ってるのを放置も出来ないだろう。車から七つ道具を持ち出して作業を始める事に。台風襲来から数ヶ月が経過してるので、腐ってる可能性もある。落下の予測をしながら慎重に切り始める。上端は幹の中途に下端は地上に・・・・・そんな感じで幾つもの枝が中折れしている。当然下側からの切断で、数メートル単位で切るのだが、例の如くツルが絡みついてやっかいな状態だ。鉈でツルを切り開くことから始めねばならない。山の樹木はツルでやられることが多い、寄生虫みたいな物で、これを除去するのが一仕事。途中まで切断すれば、あとは木登りが必要。あまり得意な分野ではないが、登らないと作業が出来ませんな。

なかなか見事な栗の木でしょう。季節には沢山の実を付けます。

見上げるほど高く枝が伸びています。低めに剪定して欲しいとか。

脚立で足場を作り登り始める。幹が太いので折れる心配はないが、程よく手がかりや足場があるような便利な状態ではない。当然だろうが、ヨガ的なポーズで体を確保し、片手で鋸を引きながら切断する。こんな状態ではチェーンソーは使えず、手鋸のみが頼りだ。幸いに刃は交換したばかり、切れ味はすこぶる良好だ。次々と切り落としていくたびにばあさまの歓声があがる、余程に嬉しいのだろう。小半日程かかって折れていた枝は全部切り落とした、あとは隅に寄せて腐るのを待つしかないだろう。使い道はなさそうだ。この栗の木の奥に立派な渋柿があるのだが、日陰の悲しさ、ひょろんと垂直に伸びて高い枝先で実を付けている。高枝鋏でも収穫不能な位置だ。そんな話をしていたら、柿の木も途中から切ってとの展開に。

こちらは渋柿、高すぎて高枝鋏使用でも収穫不能です。

栗の木の直径は各木とも50~60センチ程度あります。

確かに広葉樹の柿の木のこと、中途で切断しても新芽が出て来る。但し、日当たりが悪いと同じ結果となってしまう、そんなこんなで、「案配に整備してね」、と言う丸投げの大きな話となってしまった。こうなると短時間では解決不能だ。仲間の助力も必要となる。皆の衆に話を持ちかけ、柿の木の救出作戦を展開しなければならないだろう。さて嬉々として馳せ参じて頂けるだろうか。

現場です。三角形の土地の外側は垂直に近い崖です。

台風で見事に折れました。処理して除去した後ですが。

共同農園の一番下、この森の中に該当の栗・柿があります。

義を見てせざるは勇無き何とか・・・・・・・そんな義侠心がある訳でもないが、ばあさまが困ってるのを放置も出来ないだろう。車から七つ道具を持ち出して作業を始める事に。台風襲来から数ヶ月が経過してるので、腐ってる可能性もある。落下の予測をしながら慎重に切り始める。上端は幹の中途に下端は地上に・・・・・そんな感じで幾つもの枝が中折れしている。当然下側からの切断で、数メートル単位で切るのだが、例の如くツルが絡みついてやっかいな状態だ。鉈でツルを切り開くことから始めねばならない。山の樹木はツルでやられることが多い、寄生虫みたいな物で、これを除去するのが一仕事。途中まで切断すれば、あとは木登りが必要。あまり得意な分野ではないが、登らないと作業が出来ませんな。

なかなか見事な栗の木でしょう。季節には沢山の実を付けます。

見上げるほど高く枝が伸びています。低めに剪定して欲しいとか。

脚立で足場を作り登り始める。幹が太いので折れる心配はないが、程よく手がかりや足場があるような便利な状態ではない。当然だろうが、ヨガ的なポーズで体を確保し、片手で鋸を引きながら切断する。こんな状態ではチェーンソーは使えず、手鋸のみが頼りだ。幸いに刃は交換したばかり、切れ味はすこぶる良好だ。次々と切り落としていくたびにばあさまの歓声があがる、余程に嬉しいのだろう。小半日程かかって折れていた枝は全部切り落とした、あとは隅に寄せて腐るのを待つしかないだろう。使い道はなさそうだ。この栗の木の奥に立派な渋柿があるのだが、日陰の悲しさ、ひょろんと垂直に伸びて高い枝先で実を付けている。高枝鋏でも収穫不能な位置だ。そんな話をしていたら、柿の木も途中から切ってとの展開に。

こちらは渋柿、高すぎて高枝鋏使用でも収穫不能です。

栗の木の直径は各木とも50~60センチ程度あります。

確かに広葉樹の柿の木のこと、中途で切断しても新芽が出て来る。但し、日当たりが悪いと同じ結果となってしまう、そんなこんなで、「案配に整備してね」、と言う丸投げの大きな話となってしまった。こうなると短時間では解決不能だ。仲間の助力も必要となる。皆の衆に話を持ちかけ、柿の木の救出作戦を展開しなければならないだろう。さて嬉々として馳せ参じて頂けるだろうか。

現場です。三角形の土地の外側は垂直に近い崖です。

2009年12月07日

落ち葉拾い

晩秋から初冬へと変わり次第に冷え込みも激しくなりつつあるようです。この季節、街路樹附近は落ち葉の宝庫でカサコソと音立てしながら歩きますと、何とも言えぬ心地よさですね。外から眺めている分には風情があっていいものですが、周辺の民家にとっては大変な迷惑事でもあるようです。毎朝、ホウキ片手で清掃されてる方をよく見かけます。集落でも年に一回は大掃除があって貯まった落ち葉を一斉に回収します。この落ち葉が小生にとってはお宝なんですが、だまって失敬するのは少々気が引けます・・・・・といいつつ頂いちゃうのですが。法的理屈でいうと窃盗罪とかに該当するかも知れませんが、そこはそれ、柔軟に行きましょうやということで。

落ち葉の有効活用事例・・・・・・・・・・・・・と自画自賛。

刑法第235条を紐どいてみましょう、「他人の財物を窃取したるものは、10年以下の懲役に処する」、何だか怖い文言が並んでいますね。早い話が人の物は盗るな、盗ったら10年以下の刑務所だぞ・・・・・・・・そんな意味合いのようですね。文言からいくと小生の行動はどうも該当しそうな気配ですね。さてこの落ち葉、集積した物は税金を使ってトラックで搬送されます、そして同じく税金を使って化石燃料による焼却処分です、挙げ句の果てはCO2の排出とくれば、何をやってるんだろうかとの疑問となります。生真面目な方は、法を守るべきやそれとも一般常識で善処すべきやとハムレット的な悩みに苦しむかも知れません。小生はあまり順法精神が高い方ではないので、躊躇無く使ったほうがええじゃん・・・・・・・・・・・・というオオサカジンの発想となります。

街路樹の周辺はどこもこんな景観ですね。大変です。

皆で拾い集めた落ち葉の集積、こんな集積場が何カ所も。

遠慮なく田畑へと運んだ結果が下記の画像の如くなりました。落ち葉は極めて有効な腐葉土の構成要素と成ります。これを果樹木の根元にばらまいておくと時間はかかりますが、やがて腐って果樹木の滋養分となってくれます。正真正銘の有機肥料で、山の樹木はこれのみで成長してると言っても良いかもしれません。肥料のやり過ぎは害虫の誘因剤となりますが、落ち葉ならその心配も無いようです。欲を言えば発酵させて堆肥とすればいいのでしょうが、時間的な余裕が無いので省略します。

渋柿の根元にもたっぷりと与えて起きましょう、来年は又干し柿を。

落ち葉拾いのついでに粗大ゴミ拾いについても触れておきましょう。最近自治体によっては、条例化によって粗大ゴミ置き場からの持ち出しを禁止し、処分規定まで設けている場合があるようです。ぶっちゃけた話、夜間に密かに回収に回ってる方は存在します。生活上の理由からでしょうが、彼らが福祉事務所に生活保護の申請で並ぶよりも余程に有効な生き方ではないでしょうか。諭吉先生ではないですが、独立独歩、彼らの自立的生き方を賞賛こそすれ処分対象とは、机上の形式論理もここまできたかと思いますね。小学校の時、「角を矯めて牛を殺す」という諺を習ったような気がしますが・・・・・・・・・・・・・・・。

プラムの苗木にも落ち葉の山を。滋養分と保温とを兼ねています。

◇◇◇◇◇ お悔やみ ◇◇◇◇◇

メディアの報道によりますと、森林生態学者の四手井綱英氏がお亡くなりになったそうです。氏との出会いは40年以上もの昔になります。当時は新入生のホヤホヤ、右も左もわからぬ状態で、必須科目だからとの軽いノリで選択したのが生物学、ご担当が四手井氏でした。当時は50代だったと思います、学者として油の乗り切った時期であられたのでしょう。無論、当時の小生は碩学の想いや実績などを知る由もなく、末席でしょうことなくノートをしていたかと記憶します。思えばこの世は全てが一期一会、一瞬の出会いも当人に受け入れるだけの眼力と覚悟がないとただの通りすがりとして見逃してしまいます。そして再び相まみえる事はほぼ不可能です。1年間の有意義な出会いを無為に過ごしてしまった己の力量の無さが悔やまれます。享年97歳、先生が開かれた里山という概念・・・・・・・・・遅まきながら我々が引き継いで参りたいと思います。安らかにお眠り下さい、心よりご冥福をお祈り致します。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

落ち葉の有効活用事例・・・・・・・・・・・・・と自画自賛。

刑法第235条を紐どいてみましょう、「他人の財物を窃取したるものは、10年以下の懲役に処する」、何だか怖い文言が並んでいますね。早い話が人の物は盗るな、盗ったら10年以下の刑務所だぞ・・・・・・・・そんな意味合いのようですね。文言からいくと小生の行動はどうも該当しそうな気配ですね。さてこの落ち葉、集積した物は税金を使ってトラックで搬送されます、そして同じく税金を使って化石燃料による焼却処分です、挙げ句の果てはCO2の排出とくれば、何をやってるんだろうかとの疑問となります。生真面目な方は、法を守るべきやそれとも一般常識で善処すべきやとハムレット的な悩みに苦しむかも知れません。小生はあまり順法精神が高い方ではないので、躊躇無く使ったほうがええじゃん・・・・・・・・・・・・というオオサカジンの発想となります。

街路樹の周辺はどこもこんな景観ですね。大変です。

皆で拾い集めた落ち葉の集積、こんな集積場が何カ所も。

遠慮なく田畑へと運んだ結果が下記の画像の如くなりました。落ち葉は極めて有効な腐葉土の構成要素と成ります。これを果樹木の根元にばらまいておくと時間はかかりますが、やがて腐って果樹木の滋養分となってくれます。正真正銘の有機肥料で、山の樹木はこれのみで成長してると言っても良いかもしれません。肥料のやり過ぎは害虫の誘因剤となりますが、落ち葉ならその心配も無いようです。欲を言えば発酵させて堆肥とすればいいのでしょうが、時間的な余裕が無いので省略します。

渋柿の根元にもたっぷりと与えて起きましょう、来年は又干し柿を。

落ち葉拾いのついでに粗大ゴミ拾いについても触れておきましょう。最近自治体によっては、条例化によって粗大ゴミ置き場からの持ち出しを禁止し、処分規定まで設けている場合があるようです。ぶっちゃけた話、夜間に密かに回収に回ってる方は存在します。生活上の理由からでしょうが、彼らが福祉事務所に生活保護の申請で並ぶよりも余程に有効な生き方ではないでしょうか。諭吉先生ではないですが、独立独歩、彼らの自立的生き方を賞賛こそすれ処分対象とは、机上の形式論理もここまできたかと思いますね。小学校の時、「角を矯めて牛を殺す」という諺を習ったような気がしますが・・・・・・・・・・・・・・・。

プラムの苗木にも落ち葉の山を。滋養分と保温とを兼ねています。

◇◇◇◇◇ お悔やみ ◇◇◇◇◇

メディアの報道によりますと、森林生態学者の四手井綱英氏がお亡くなりになったそうです。氏との出会いは40年以上もの昔になります。当時は新入生のホヤホヤ、右も左もわからぬ状態で、必須科目だからとの軽いノリで選択したのが生物学、ご担当が四手井氏でした。当時は50代だったと思います、学者として油の乗り切った時期であられたのでしょう。無論、当時の小生は碩学の想いや実績などを知る由もなく、末席でしょうことなくノートをしていたかと記憶します。思えばこの世は全てが一期一会、一瞬の出会いも当人に受け入れるだけの眼力と覚悟がないとただの通りすがりとして見逃してしまいます。そして再び相まみえる事はほぼ不可能です。1年間の有意義な出会いを無為に過ごしてしまった己の力量の無さが悔やまれます。享年97歳、先生が開かれた里山という概念・・・・・・・・・遅まきながら我々が引き継いで参りたいと思います。安らかにお眠り下さい、心よりご冥福をお祈り致します。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2009年11月29日

檜皮剥ぎの実演

とある古刹で檜皮剥ぎが実施されるとの情報を聞き込んだ。これは見逃すわけにはいかないと思い、農作業を中断して該当のお寺さんに出かける。入山料500円也を支払って中に入ると、紅葉見物なのか大勢の参拝客(観光客?)が大挙して散策しておられる。檜皮剥ぎは噂には聞いていたが、実際の作業風景に立ち会うのは初めてだ。少々興奮気味、何せ、本番作業は大半が奥深い山中で実施されるようだから、身近で見学できるチャンスなど滅多にあるものではない。聞くところによれば樹齢100年以上というのが対象木の最低条件だとか。これより若い木は幹まわりが小さくて仕事にならないそうだ。ちなみに剥ぐのは檜であって杉ではだめなそうだ、理由は聞き漏らしましたが耐久性の故でしょうか。

こんな大径木が対象です。樹齢300年ぐらいとか。

剥がされた檜皮、寺院の修復に利用されます。

さて作業の方だが、どんな仕事でも道具が必要だ。彼らの道具は極めてシンプルで、「鉈」・「ぶり縄」・「木べら」・・・・の3点のみのようだ。無論、附帯業務用の道具は必要だろうが、皮剥ぎ自体はこの3点でまかなえる模様。簡単に紹介すると、ぶり縄で木登りし、木べらで皮を剥ぎ、鉈で切断するようだ。皮剥は75センチが基本単位でその倍数の長さで剥いでいくのだとか。道具は画像を紹介しておきますのでご覧になって下さい。鉈はご存じだろうから省きます、ただ極めて鋭利な状態で相当品質の高い鉈それも研ぎがしっかりと実施されているという印象を受けました。我々の使用している鉈とはかなりの開きがあるようです。

ぶり縄です。樹木の登攀用に利用します。

木ベラです。檜皮を剥ぐのに利用します。

参拝客が見守る中で作業が開始されました。対象木は樹齢300年ぐらいと推定される巨木で、剥いだ皮は寺院の修復に使用するようです。檜の皮を剥ぐと木は枯れるのではと想像してましたが、全く問題なく10年単位くらいで反復採取が可能なそうです。クヌギ等が萌芽更新で薪炭林として活用されるのと同じですね。循環型の生活が可能なようで、生活の見直しが必要かも知れませんね。具体的な作業を見てますと、まずは根本付近から始まりました。上述の木べらと鉈を使って20センチ幅位で幹に切り込みを入れていきます。後は木べらで剥ぎながら次第に上部へと登って行きます。木登りは同じくぶり縄という特殊なロープ、これはロープの両端に1メートル位の棒をくくったものです。

先端が薄くなった木ベラ。金属製は不可、檜を傷めるようです。

ぶり縄を使って登り始めます。

片方の棒を幹に回して足場を作って体を確保、その後別な棒を上部に回して手がかりを作って体を引き上げる・・・・・・・・・こうした動作を繰り返しながら次第に上部へと移って行くようです。まるで忍者ですね。その合間にも檜皮が次々と落下してきます。高所恐怖症の方には無理な仕事でしょうが、登ってる方は気にならないらしく経験25年のキャリアだとか語っておられました。さすがに高齢では困難なようで、一定の年齢に達すると地上職へ変わるそうです。組織のオーナーと思しき方が話してましたが、国内で剝げる対象となるような樹齢数百年の檜がまとまった森は次第に無くなって来ているとか。檜皮葺きの神社仏閣や文化財なども外国産の素材に依存せざるを得なくなるかも知れないですね。

地上数十メートル、ぶり縄だけが頼りです。

檜に巻いたぶり縄で器用に足場を作っています。

静岡県から山口県までが守備範囲だそうです。他の都道府県は檜の質がよくないようで仕事にならないとか、地域の自然環境によるものでしょうか。林業家の世界に、「尾根松下杉中檜」という言葉があります。尾根筋の痩せた土壌には松を植え、下手の渓流沿いには杉の木を植える、そして中程の乾燥地帯には檜を植林せよとの教えのようです。この言でいきますと、九州や四国はどちらかというと杉の対象に、静岡より北部は緯度の関係でカラマツやエゾマツなどの樹林が適しているのかも・・・・・・・ですね。野良仕事で適地適作という言葉がありますが、林業の世界も全く同じようです。

天空の世界で皮剥です。

仕事を終えて降下中、まるで自衛隊のレンジャー部隊のようですね。地上に

降りたって軽くロープを引くと一瞬で回収出来ました。

こんな大径木が対象です。樹齢300年ぐらいとか。

剥がされた檜皮、寺院の修復に利用されます。

さて作業の方だが、どんな仕事でも道具が必要だ。彼らの道具は極めてシンプルで、「鉈」・「ぶり縄」・「木べら」・・・・の3点のみのようだ。無論、附帯業務用の道具は必要だろうが、皮剥ぎ自体はこの3点でまかなえる模様。簡単に紹介すると、ぶり縄で木登りし、木べらで皮を剥ぎ、鉈で切断するようだ。皮剥は75センチが基本単位でその倍数の長さで剥いでいくのだとか。道具は画像を紹介しておきますのでご覧になって下さい。鉈はご存じだろうから省きます、ただ極めて鋭利な状態で相当品質の高い鉈それも研ぎがしっかりと実施されているという印象を受けました。我々の使用している鉈とはかなりの開きがあるようです。

ぶり縄です。樹木の登攀用に利用します。

木ベラです。檜皮を剥ぐのに利用します。

参拝客が見守る中で作業が開始されました。対象木は樹齢300年ぐらいと推定される巨木で、剥いだ皮は寺院の修復に使用するようです。檜の皮を剥ぐと木は枯れるのではと想像してましたが、全く問題なく10年単位くらいで反復採取が可能なそうです。クヌギ等が萌芽更新で薪炭林として活用されるのと同じですね。循環型の生活が可能なようで、生活の見直しが必要かも知れませんね。具体的な作業を見てますと、まずは根本付近から始まりました。上述の木べらと鉈を使って20センチ幅位で幹に切り込みを入れていきます。後は木べらで剥ぎながら次第に上部へと登って行きます。木登りは同じくぶり縄という特殊なロープ、これはロープの両端に1メートル位の棒をくくったものです。

先端が薄くなった木ベラ。金属製は不可、檜を傷めるようです。

ぶり縄を使って登り始めます。

片方の棒を幹に回して足場を作って体を確保、その後別な棒を上部に回して手がかりを作って体を引き上げる・・・・・・・・・こうした動作を繰り返しながら次第に上部へと移って行くようです。まるで忍者ですね。その合間にも檜皮が次々と落下してきます。高所恐怖症の方には無理な仕事でしょうが、登ってる方は気にならないらしく経験25年のキャリアだとか語っておられました。さすがに高齢では困難なようで、一定の年齢に達すると地上職へ変わるそうです。組織のオーナーと思しき方が話してましたが、国内で剝げる対象となるような樹齢数百年の檜がまとまった森は次第に無くなって来ているとか。檜皮葺きの神社仏閣や文化財なども外国産の素材に依存せざるを得なくなるかも知れないですね。

地上数十メートル、ぶり縄だけが頼りです。

檜に巻いたぶり縄で器用に足場を作っています。

静岡県から山口県までが守備範囲だそうです。他の都道府県は檜の質がよくないようで仕事にならないとか、地域の自然環境によるものでしょうか。林業家の世界に、「尾根松下杉中檜」という言葉があります。尾根筋の痩せた土壌には松を植え、下手の渓流沿いには杉の木を植える、そして中程の乾燥地帯には檜を植林せよとの教えのようです。この言でいきますと、九州や四国はどちらかというと杉の対象に、静岡より北部は緯度の関係でカラマツやエゾマツなどの樹林が適しているのかも・・・・・・・ですね。野良仕事で適地適作という言葉がありますが、林業の世界も全く同じようです。

天空の世界で皮剥です。

仕事を終えて降下中、まるで自衛隊のレンジャー部隊のようですね。地上に

降りたって軽くロープを引くと一瞬で回収出来ました。

2009年11月24日

果樹木の整理に

農閑期にはいって一寸暇になってきました。手空きな時には予てからの懸案事項を片付けて参りましょう。早速は地主のばあさまの果樹木整理、プラムと梅とが少々やっかいな状態なんです。画像を数枚アップしておきますが、ツルに巻き付かれ、雑草に覆われ、傍目にも窒息状態ではと案じられる始末。森林ボランティアの手助けが必要なようです。車から七つ道具を取り出しまして、早速救出活動に取りかかりましょう。やっかいなのはやはりツルでしょう。名称は不明ですが、クズよりは大きなもので直径3~4センチ位あります。鎌では無理で鋸と鉈の出番ですね。地際から切断するのはいいんですが、巻き付いた幹から離れてくれません。

強烈ですね。大蛇ならぬツルに取り付かれています。

根本から樹冠までこんな状況です。

ツル性植物の特徴で、幹にぐるぐる巻きになっており、一ヶ所切断した位では離れてくれないですね。1メートルか2メートル位で次々と切断していくしか手法が無さそうです。結局木登りとあいなりました。枝が大きめの場合は木登りは可能ですが、さすがに樹冠には手が届きません。腐って落下するのを待つしかないようです。山の木々は放置しててもそれなりに大きくなりますが、果樹木は人間の細やかな手入れが必要です。ツル等の除去と共に肥料やりや剪定或いは受粉の配慮など結構作業が多いものです。地主のばあさまは年齢や体力の事情もあって、農園までは出向けぬようです。

果樹木とツルとが共生してるかのような。無論栄養分は取られてしまいます。

可能な範囲では手助けしようと思っています。本日のプラムや梅は気掛かりだったのですが、なかなか時間が取れませんでした。

雑草を刈りツルを除去したら肥料の投与が必要ですね。果実を収穫した後はお礼肥といって、滋養のある肥料をたくさん提供しましょう。この場合、化成肥料ではなく有機肥料がいいようです。早い話、木の葉や藁クズ或いは鶏糞や油かすなどが適任かも知れません。小生も集めた木の葉に干し柿作りで余った柿の皮などを投与しました。その上に藁を敷き込んで根本の保護をも兼用させます。若干は冷え込み防止にもなってくれるでしょう。

木の葉と柿の渋皮とを補給しました。有機肥料として活躍してもらいます。

その上に更に藁を被せます。保温力もありますよ。

今年は米作りを広げたので藁が沢山収穫できました。これを最大限に利用しております。小生の果樹木には全部藁を敷き込みましたし、これからはばあさまの木々にも提供できそうです。藁には保温力がありますし、腐ったら有機肥料として樹木の滋養分になってくれます。購入費用はゼロです。しいて難点をあげれば搬送で車内が藁クズだらけになる事でしょうか、後掃除は結構大変です。軽トラが一台欲しいところですね。

ツル等の除去と同時に剪定もやっておきましょう。休眠期にはいったこの季節は剪定適期でもあります。基本は実った果実に確実に太陽光線が当たること、要は日差しが当たらぬ枝或いは他の枝への光線妨害となる枝をカットすれば良いことですね。専門家ではないので、おおまか上記のような原則で剪定していきます。

梅の木も同じように対処しました。

とりわけ梅などは切りすぎる位で丁度なようです。俗に言う、「桜切るバカ、梅切らぬバカ」とか。それと柿の木も程々に剪定しないと実の付きが悪いようです。剪定技術は樹木によって異なり、なかなか習得が困難なようです。来月、府立農林水産総合研究所で梅の木の剪定講習があります。専門家の指導を仰いでこようと思ってますが、さて抽選にあたりますかどうか。

すっきりとなったプラムの木。少々剪定も実施しました。

強烈ですね。大蛇ならぬツルに取り付かれています。

根本から樹冠までこんな状況です。

ツル性植物の特徴で、幹にぐるぐる巻きになっており、一ヶ所切断した位では離れてくれないですね。1メートルか2メートル位で次々と切断していくしか手法が無さそうです。結局木登りとあいなりました。枝が大きめの場合は木登りは可能ですが、さすがに樹冠には手が届きません。腐って落下するのを待つしかないようです。山の木々は放置しててもそれなりに大きくなりますが、果樹木は人間の細やかな手入れが必要です。ツル等の除去と共に肥料やりや剪定或いは受粉の配慮など結構作業が多いものです。地主のばあさまは年齢や体力の事情もあって、農園までは出向けぬようです。

果樹木とツルとが共生してるかのような。無論栄養分は取られてしまいます。

可能な範囲では手助けしようと思っています。本日のプラムや梅は気掛かりだったのですが、なかなか時間が取れませんでした。

雑草を刈りツルを除去したら肥料の投与が必要ですね。果実を収穫した後はお礼肥といって、滋養のある肥料をたくさん提供しましょう。この場合、化成肥料ではなく有機肥料がいいようです。早い話、木の葉や藁クズ或いは鶏糞や油かすなどが適任かも知れません。小生も集めた木の葉に干し柿作りで余った柿の皮などを投与しました。その上に藁を敷き込んで根本の保護をも兼用させます。若干は冷え込み防止にもなってくれるでしょう。

木の葉と柿の渋皮とを補給しました。有機肥料として活躍してもらいます。

その上に更に藁を被せます。保温力もありますよ。

今年は米作りを広げたので藁が沢山収穫できました。これを最大限に利用しております。小生の果樹木には全部藁を敷き込みましたし、これからはばあさまの木々にも提供できそうです。藁には保温力がありますし、腐ったら有機肥料として樹木の滋養分になってくれます。購入費用はゼロです。しいて難点をあげれば搬送で車内が藁クズだらけになる事でしょうか、後掃除は結構大変です。軽トラが一台欲しいところですね。

ツル等の除去と同時に剪定もやっておきましょう。休眠期にはいったこの季節は剪定適期でもあります。基本は実った果実に確実に太陽光線が当たること、要は日差しが当たらぬ枝或いは他の枝への光線妨害となる枝をカットすれば良いことですね。専門家ではないので、おおまか上記のような原則で剪定していきます。

梅の木も同じように対処しました。

とりわけ梅などは切りすぎる位で丁度なようです。俗に言う、「桜切るバカ、梅切らぬバカ」とか。それと柿の木も程々に剪定しないと実の付きが悪いようです。剪定技術は樹木によって異なり、なかなか習得が困難なようです。来月、府立農林水産総合研究所で梅の木の剪定講習があります。専門家の指導を仰いでこようと思ってますが、さて抽選にあたりますかどうか。

すっきりとなったプラムの木。少々剪定も実施しました。

2009年11月12日

カリンの樹

カリンはのど飴に含まれていて、山仕事の合間には時折お世話になっている。成分に咳や痰を止める作用があるようで、古来咽喉科の薬用として利用されてきたようだ。漢方に肖った訳でもないが、カリンの果実を採取するために1本植栽している。最も小生の目的はカリン酒、こちらが栽培の狙いだ。昨年からようやく実が付きだして、昨秋始めてカリン酒を作った。約半年間寝かせれば飲み頃で、私宅では1年間の熟成でじっくりと仕上げている。食前酒或いは寝酒として安眠用にも活用できるかな。少しづつ頂いてますが、結構良い味です。まだ樹のほうが充分な成長ではないのか、数個しか収穫出来ません。今年も4~5個しか実っていなくてカリン酒を1本作れば終了ですね。

今年も僅かな数量ですがカリンが実ってくれました。

どうやら1本程度はカリン酒が作れそうです。

これではあんまりなので、少し本数を増やすことに。時期的には休眠期で果樹の植栽や剪定には打って付けのシーズンです。お店でも果樹苗がてんこ盛りで選択に迷うほど、一度覗いて見て下さい。いつものお店でカリン苗2本を仕入れてきました。カリンは目的がカリン酒のみなので合計3本もあれば充分です。プラムのように10本も植栽する必要はないでしょう。苗は結構大きく2メートル近くあります。どうやら台木に接ぎ木して育成したようですね。早速植え込みましょう。場所を選定して穴を掘り、元肥を埋め込みます。その上に籾殻と土を被せ、苗木の根が肥料に接触しないようにして埋め込みます。土は接ぎ木部分にかぶらない程度に盛るのがコツなようです。後は踏み込んで水をやるだけですね。

いつものお店です。果樹苗がてんこ盛りとなっています。

種類と数量が多すぎて選択に迷いますね。土地との相性にご注意を。

」

」

解説によるとカリンは多少湿気のある場所を好むようです。適当な場所が無かったら水分補給でカバーする必要がありそうですね。根が定着したら格別な手当は不要です。年に数回多少の肥料を与える程度でしょうか。カリン樹は細くて背が高くなる傾向があります。面積はあんまり必要ないので助かりますが、強風にはご注意下さい。小生はカリン酒目当てですが、他には砂糖漬け位でしょうか。生食出来るような果樹ではないので意外と用途は限られていますね。

購入苗の説明書です。 肥料時期なども明記を。

さて肝心の苗木を見てみましょう。2本購入して、既存のカリン樹のそばに植え込みました。類は類を呼ぶではありませんが、仲間との競争と共存が望ましいでしょう。割と細い樹です。これは生まれつきの特性のようで既存のカリン樹も細長く育っています。集落の樹を見ても同じような傾向ですね。画像でご確認下さい。

既存のカリン樹です。

購入した苗木です。

酒は百薬の長とかの言い伝えがあります。決して飲んべえさんではないのですが、多少のアルコールがあると人生が潤いますよね。しかも自家製造のお酒であれば尚更でしょう。例の酒税法とかの悪法があって、個人の酒造りは御法度だとか。果実酒とどぶろく特区のみが例外扱いのようです。魂胆は税収確保かと思いますが、野暮な法律ですね。

今年も僅かな数量ですがカリンが実ってくれました。

どうやら1本程度はカリン酒が作れそうです。

これではあんまりなので、少し本数を増やすことに。時期的には休眠期で果樹の植栽や剪定には打って付けのシーズンです。お店でも果樹苗がてんこ盛りで選択に迷うほど、一度覗いて見て下さい。いつものお店でカリン苗2本を仕入れてきました。カリンは目的がカリン酒のみなので合計3本もあれば充分です。プラムのように10本も植栽する必要はないでしょう。苗は結構大きく2メートル近くあります。どうやら台木に接ぎ木して育成したようですね。早速植え込みましょう。場所を選定して穴を掘り、元肥を埋め込みます。その上に籾殻と土を被せ、苗木の根が肥料に接触しないようにして埋め込みます。土は接ぎ木部分にかぶらない程度に盛るのがコツなようです。後は踏み込んで水をやるだけですね。

いつものお店です。果樹苗がてんこ盛りとなっています。

種類と数量が多すぎて選択に迷いますね。土地との相性にご注意を。

」

」解説によるとカリンは多少湿気のある場所を好むようです。適当な場所が無かったら水分補給でカバーする必要がありそうですね。根が定着したら格別な手当は不要です。年に数回多少の肥料を与える程度でしょうか。カリン樹は細くて背が高くなる傾向があります。面積はあんまり必要ないので助かりますが、強風にはご注意下さい。小生はカリン酒目当てですが、他には砂糖漬け位でしょうか。生食出来るような果樹ではないので意外と用途は限られていますね。

購入苗の説明書です。 肥料時期なども明記を。

さて肝心の苗木を見てみましょう。2本購入して、既存のカリン樹のそばに植え込みました。類は類を呼ぶではありませんが、仲間との競争と共存が望ましいでしょう。割と細い樹です。これは生まれつきの特性のようで既存のカリン樹も細長く育っています。集落の樹を見ても同じような傾向ですね。画像でご確認下さい。

既存のカリン樹です。

購入した苗木です。

酒は百薬の長とかの言い伝えがあります。決して飲んべえさんではないのですが、多少のアルコールがあると人生が潤いますよね。しかも自家製造のお酒であれば尚更でしょう。例の酒税法とかの悪法があって、個人の酒造りは御法度だとか。果実酒とどぶろく特区のみが例外扱いのようです。魂胆は税収確保かと思いますが、野暮な法律ですね。

2009年10月24日

休眠期にはいって

10月も下旬にはいり、秋晴れのいい日が続くようになりました。真っ青な青空を眺めていますと作業もはかどりますが、果樹園はそろそろ休眠期です。いわゆる動物たちの冬眠に相当するもので、果樹木の発育が緩慢となり静かな休息となってきます。果樹木によって異なりますが、概ね10月下旬頃から3月位まででしょうか。この季節は農園にとっては果樹の植栽と剪定の時期にあたります。小生の谷間の農園も小さな果樹園を併設してるんですが、毎年何本かづつ果樹木を増やしております。地主のばあさまのミカン農園が壊滅状態に近いので、小生の方で植栽しないとはげ山になりそうです。

秋晴れの良い季節と成りました。果樹の植栽期であり剪定期でもあります。

今回は大好きなプラムの木を3本購入してきました。現在7本植え込んでますので、合計10本でしょうか。全部が大きくなって実りだしたら大変な事になります。プラムは果実の数が多く、半端な事では消化できないでしょう。その折りにはご近所さんを集めて収穫祭でも実施し、手作りジャムの教室でも開催しましょうかな。取らぬ狸の何とかはさておいて、品種はサンタローザが2本大石早生が1本です。プラムは品種を違えて植栽した方が交配に便利なようですね。既存の7本も5種類くらいの品種に分かれています。

お店では果樹苗がてんこ盛りです。柑橘類が多いようですね。

果実用の樹は少々値が安いようですね。

柑橘類を植え込みたいのですが、どうもここの土地とは合わないようです。小生も10本ほど植え込んできたのですが全滅でした。ばあさまのミカンの樹も毎年数本づつ枯れこんでいきます。水はけが悪いので柑橘類には良くないのかも知れませんね。和歌山のミカン農園は大半が海岸縁の急斜面にあります。雨水などは一瞬で海へと流れ出すようですね。甘くて美味しいミカンが出来る道理かも知れません。プラムや梅或いは柿や栗などは順調に育っています。桃は素人栽培では困難でしょう。リンゴは気候に合わないようですし、後手がけたいのはブドウとキーウィと梨位ですか。そうそうカリンも2~3本追加したいですね。

大好きなプラムを3本購入しました。

果樹園はなかなか楽しいものです。収穫できるのが一番大きな魅力でしょうか。仲間の衆とも共同で大きな果樹園を手がけていますが、こちらは柑橘類が中心です。車で10分程度離れた地域なのに、土壌はだいぶ異なっているようですね。附近はミカン農園が多いので、水はけはいいのでしょう。東向きの山の急斜面です。柑橘類の他には柿、栗、サクランボ、キーウィ、プラム、梅、ビワ・・・・・・・・・・などが存在しています。イノシシが跋扈するのが大きな難点でしょうか。シイタケやタケノコなどは悲惨な状況となってしまいますね。

植え込みました。これはサンタローザです。

これからは剪定作業もはいってきます。特に梅などは切りすぎる位に剪定しておかないと実の付きが悪いようです。徒長枝を思い切って処分するのがコツなようですね。柿なども剪定後の新枝にしか実は付かないようです。雑草の伸びも鈍ってきました、剪定作業には打って付けの季節、コーヒーなどを持参して楽しみながら作業を進めましょう。

苗木の説明書です。大事に保管しておきましょう。

秋晴れの良い季節と成りました。果樹の植栽期であり剪定期でもあります。

今回は大好きなプラムの木を3本購入してきました。現在7本植え込んでますので、合計10本でしょうか。全部が大きくなって実りだしたら大変な事になります。プラムは果実の数が多く、半端な事では消化できないでしょう。その折りにはご近所さんを集めて収穫祭でも実施し、手作りジャムの教室でも開催しましょうかな。取らぬ狸の何とかはさておいて、品種はサンタローザが2本大石早生が1本です。プラムは品種を違えて植栽した方が交配に便利なようですね。既存の7本も5種類くらいの品種に分かれています。

お店では果樹苗がてんこ盛りです。柑橘類が多いようですね。

果実用の樹は少々値が安いようですね。

柑橘類を植え込みたいのですが、どうもここの土地とは合わないようです。小生も10本ほど植え込んできたのですが全滅でした。ばあさまのミカンの樹も毎年数本づつ枯れこんでいきます。水はけが悪いので柑橘類には良くないのかも知れませんね。和歌山のミカン農園は大半が海岸縁の急斜面にあります。雨水などは一瞬で海へと流れ出すようですね。甘くて美味しいミカンが出来る道理かも知れません。プラムや梅或いは柿や栗などは順調に育っています。桃は素人栽培では困難でしょう。リンゴは気候に合わないようですし、後手がけたいのはブドウとキーウィと梨位ですか。そうそうカリンも2~3本追加したいですね。

大好きなプラムを3本購入しました。

果樹園はなかなか楽しいものです。収穫できるのが一番大きな魅力でしょうか。仲間の衆とも共同で大きな果樹園を手がけていますが、こちらは柑橘類が中心です。車で10分程度離れた地域なのに、土壌はだいぶ異なっているようですね。附近はミカン農園が多いので、水はけはいいのでしょう。東向きの山の急斜面です。柑橘類の他には柿、栗、サクランボ、キーウィ、プラム、梅、ビワ・・・・・・・・・・などが存在しています。イノシシが跋扈するのが大きな難点でしょうか。シイタケやタケノコなどは悲惨な状況となってしまいますね。

植え込みました。これはサンタローザです。

これからは剪定作業もはいってきます。特に梅などは切りすぎる位に剪定しておかないと実の付きが悪いようです。徒長枝を思い切って処分するのがコツなようですね。柿なども剪定後の新枝にしか実は付かないようです。雑草の伸びも鈍ってきました、剪定作業には打って付けの季節、コーヒーなどを持参して楽しみながら作業を進めましょう。

苗木の説明書です。大事に保管しておきましょう。

2009年09月24日

立ち枯れの樹

又もやミカンの樹が枯れてしまった。立ち枯れである。地主のばあさまのミカン農園だが、小生の谷間の農園と隣り合わせということもあって、大半は小生が面倒を見ている。ただ出来うる事は草刈りと最小限の管理ぐらいで、消毒作業などには手が回らない。当地はゴマダラカミキリムシが多く、防除の薬剤散布をしないと被害が大きいのだ。今回もゴマダラにやられたと思い、伐倒作業にかかることにする。

これが正常な状態のミカンの樹ですね、やや黄色くなりかけです。

画像をご覧いただいた方がわかりやすいと思います。完全に息の根を止められ、濃い緑色だった果実も黄色くなってしまっている。切り倒すしか対応策がないですね。残念な事だが、毎年のように数本づつ立ち枯れしていく。大半がゴマダラの幼虫による食害なのだ。ゴマダラは、概ね6月頃に成虫となり三ヶ月ほどの寿命のなかで交尾・産卵をくりかえし、9月頃には死に絶えてしまう。卵は柑橘類や無花果の幹に産み付けられ、幼虫となった後は幹を食い破って成長する。

該当樹です。完全な立ち枯れ状態ですね。

小枝は既に切り落としました。果実は緑色が消滅して黄色に変色。

防除は薬剤による卵の産み付け阻止にかかっている。彼らが活躍する6~9月頃に集中的に散布する必要があるのだが、完全防備で長いホースを引っ張っての作業は重労働だ。無論、動力噴霧器や大型タンクなども必要で資金的にも大きな負担となる。翻ってミカンの価格は暴落気味、正直やってられないというのが実態だろう。次々と立ち枯れするのもヤムを得ないのだろうか。

良き相棒のGS35ED2です、樹木相手では強力な助っ人ですね。

理屈を並べてもしょうがないので作業にかかる。作業そのものは簡単で、持ち込んだチェーンソーの活躍で瞬時に完了、あっけないぐらいだ。二週間ほど乾燥させて焼却処分と致しましょう。又大好きな火遊びが楽しめます。それにしても樹木が燃える炎は魅力的ですね、薪ストーブにはまる大きな子ども達の心情がよくわかります。

倒した跡の切り株ですが、ゴマダラの形跡がないですね。

完全に切り倒してビックリ、切り株にゴマダラカミキリの形跡が見あたらないのです。通常、彼らが食い破ったあとが穴となって残るのですが、全くないですね。ということは、この樹はゴマダラではなく病原菌にやられた可能性が高いようです。何れにしても果樹を無農薬で育てるというのは至難の業で、青森のリンゴ農家木村秋則氏が賞賛されるのも、例外的な存在だからでもありましょう。大概は薬剤を使用して苦労の末にやっとこさで収穫を迎えるのが大半なのです。安全で安心な食べ物を請い願う気持ちは痛いほどわかりますが、現場の艱難辛苦もご理解願えればと思います。

現存するミカンの樹も随分と少なくなりました。

これが正常な状態のミカンの樹ですね、やや黄色くなりかけです。

画像をご覧いただいた方がわかりやすいと思います。完全に息の根を止められ、濃い緑色だった果実も黄色くなってしまっている。切り倒すしか対応策がないですね。残念な事だが、毎年のように数本づつ立ち枯れしていく。大半がゴマダラの幼虫による食害なのだ。ゴマダラは、概ね6月頃に成虫となり三ヶ月ほどの寿命のなかで交尾・産卵をくりかえし、9月頃には死に絶えてしまう。卵は柑橘類や無花果の幹に産み付けられ、幼虫となった後は幹を食い破って成長する。

該当樹です。完全な立ち枯れ状態ですね。

小枝は既に切り落としました。果実は緑色が消滅して黄色に変色。

防除は薬剤による卵の産み付け阻止にかかっている。彼らが活躍する6~9月頃に集中的に散布する必要があるのだが、完全防備で長いホースを引っ張っての作業は重労働だ。無論、動力噴霧器や大型タンクなども必要で資金的にも大きな負担となる。翻ってミカンの価格は暴落気味、正直やってられないというのが実態だろう。次々と立ち枯れするのもヤムを得ないのだろうか。

良き相棒のGS35ED2です、樹木相手では強力な助っ人ですね。

理屈を並べてもしょうがないので作業にかかる。作業そのものは簡単で、持ち込んだチェーンソーの活躍で瞬時に完了、あっけないぐらいだ。二週間ほど乾燥させて焼却処分と致しましょう。又大好きな火遊びが楽しめます。それにしても樹木が燃える炎は魅力的ですね、薪ストーブにはまる大きな子ども達の心情がよくわかります。

倒した跡の切り株ですが、ゴマダラの形跡がないですね。

完全に切り倒してビックリ、切り株にゴマダラカミキリの形跡が見あたらないのです。通常、彼らが食い破ったあとが穴となって残るのですが、全くないですね。ということは、この樹はゴマダラではなく病原菌にやられた可能性が高いようです。何れにしても果樹を無農薬で育てるというのは至難の業で、青森のリンゴ農家木村秋則氏が賞賛されるのも、例外的な存在だからでもありましょう。大概は薬剤を使用して苦労の末にやっとこさで収穫を迎えるのが大半なのです。安全で安心な食べ物を請い願う気持ちは痛いほどわかりますが、現場の艱難辛苦もご理解願えればと思います。

現存するミカンの樹も随分と少なくなりました。

2009年09月23日

未知なる樹木との遭遇

岩湧山に通い始めて幾つかの楽しいことがあるが、代表格は未知なる樹木との出会いであろう。無論、樹木そのものは元々そこにあったもので、新たに生じた訳ではない。訪問者たる小生が気づかなかった、わからなかった、だけの話であるのだが。樹木の同定は難しい、草花のように特徴的な花が咲くのは少なく、幹や葉や実などで判別するしかないのだ。この点、専門家の同行があれば非常にラッキーな話となってくる。トモロスと出会って幸運だったのは人材豊富なことだった。樹木や植物に堪能な先輩の某女史の存在があって、山行き毎に新たな樹木を覚え込む。記憶力が悪いので1回につき1個を覚えるように心がけている。

岩湧山へは沢山の人々が植物や樹木の探索に。

講師として来訪された伊藤先生も語っておられたが、樹木を判別しようと思えば何回も現場に通って木々と仲良くなることだ、そうだ。最低でも四季の訪問は必要だろう。岩湧山にはのめり込む人が多い。カメラ片手に訪問する人が大半だが、目的は風景だったり蝶や昆虫だったり小動物だったり・・・・・・・・狙う分野は異なっても熱中するのは同じようだ。どの分野であれスキルアップには師匠や先輩を求めるのが一番の近道であろう。上述したように、トモロスでは某女史にお世話になっている。全く気づかなかった樹木が、彼女の解説で生き生きと目の前に飛び込んでくる。帰宅して図鑑で再確認し、間違いないことに安堵と喜びに満たされるのだ。有り難い境遇である。

樹種は不明ですが、こんな大木もあります。

最近教えていただいた樹木を数点ご紹介しよう。今までは関心も知見もなかった樹木だが、彼女のおかげで脚光を浴びるようになってきた。岩湧山は気象条件の分水嶺に当たるようで、南方系と北方系の両者の植物群が同じ山の中で見れるそうだ。樹木もしかり。なかなか奥行きの深い山のようで興味津々である。人工林の間伐だけに熱中するのはもったいない話ですね。それでは最近に教授いただいた数点の樹木をアップしましょう。

(1) ウラジロカシの樹です

(2) エゴノキです

まずはブナ科に所属するウラジロガシの樹です。岩湧山では代表的な樹種でしょう。山麓の滝畑村ではこの樹の葉を使って注連飾りを作る風習があるようです。昔からの身近な存在であったのでしょう。続いてはエゴノキ、かって当ブログでもアップしたかと思いますが、エゴノキ科の樹木で実は食用可能なようですが相当なえぐみがあるようです。やや湿地を好むようで谷間のひんやりした場所に自生しています。開花期は5~6月の頃で白やピンクの花です。

(3) サカキです

(4) ホウノキです

サカキは神事に使う樹木として有名である。図鑑をめくってみるとサカキの代用としてヒサカキを神事に使うとの解説があるが、小生にはサカキとヒサカキとの区別はつかない。ヒサカキの方が枝葉が小さいのと、サカキの葉はつるつるしてギザギザが無いことで判別するそうだ。画像は間違いなくサカキのようですね。ホウノキはモクレン科の樹木で大きくなりやすく樹高30メートルにもなるようだ。岩湧山で見たのは数メートルだったが大木になるのだろう。葉には殺菌作用があるようで寿司や餅などを包むのに使用されるようだ。木曽や信州に出かけると、ホウバミソと呼ばれる郷土料理も存在する。

探索の基地はもちろん四季彩館ですね。

岩湧山へは沢山の人々が植物や樹木の探索に。

講師として来訪された伊藤先生も語っておられたが、樹木を判別しようと思えば何回も現場に通って木々と仲良くなることだ、そうだ。最低でも四季の訪問は必要だろう。岩湧山にはのめり込む人が多い。カメラ片手に訪問する人が大半だが、目的は風景だったり蝶や昆虫だったり小動物だったり・・・・・・・・狙う分野は異なっても熱中するのは同じようだ。どの分野であれスキルアップには師匠や先輩を求めるのが一番の近道であろう。上述したように、トモロスでは某女史にお世話になっている。全く気づかなかった樹木が、彼女の解説で生き生きと目の前に飛び込んでくる。帰宅して図鑑で再確認し、間違いないことに安堵と喜びに満たされるのだ。有り難い境遇である。

樹種は不明ですが、こんな大木もあります。

最近教えていただいた樹木を数点ご紹介しよう。今までは関心も知見もなかった樹木だが、彼女のおかげで脚光を浴びるようになってきた。岩湧山は気象条件の分水嶺に当たるようで、南方系と北方系の両者の植物群が同じ山の中で見れるそうだ。樹木もしかり。なかなか奥行きの深い山のようで興味津々である。人工林の間伐だけに熱中するのはもったいない話ですね。それでは最近に教授いただいた数点の樹木をアップしましょう。

(1) ウラジロカシの樹です

(2) エゴノキです

まずはブナ科に所属するウラジロガシの樹です。岩湧山では代表的な樹種でしょう。山麓の滝畑村ではこの樹の葉を使って注連飾りを作る風習があるようです。昔からの身近な存在であったのでしょう。続いてはエゴノキ、かって当ブログでもアップしたかと思いますが、エゴノキ科の樹木で実は食用可能なようですが相当なえぐみがあるようです。やや湿地を好むようで谷間のひんやりした場所に自生しています。開花期は5~6月の頃で白やピンクの花です。

(3) サカキです

(4) ホウノキです

サカキは神事に使う樹木として有名である。図鑑をめくってみるとサカキの代用としてヒサカキを神事に使うとの解説があるが、小生にはサカキとヒサカキとの区別はつかない。ヒサカキの方が枝葉が小さいのと、サカキの葉はつるつるしてギザギザが無いことで判別するそうだ。画像は間違いなくサカキのようですね。ホウノキはモクレン科の樹木で大きくなりやすく樹高30メートルにもなるようだ。岩湧山で見たのは数メートルだったが大木になるのだろう。葉には殺菌作用があるようで寿司や餅などを包むのに使用されるようだ。木曽や信州に出かけると、ホウバミソと呼ばれる郷土料理も存在する。

探索の基地はもちろん四季彩館ですね。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン