2010年12月13日

赤阪村小景

「小さな絵本のような村」、これが村当局によるキャッチコピーである。恐らくゴーストのコピーライターは役場の若きスタッフでは、と想像しているのだがさて如何に。フレーズの如く何所を訪ねても、何処の小道を歩いても絵になる光景が広がっている。1号農園が界隈と言うこともあって、殆ど毎日の如くうろつき回っているのだが、飽きることがない。適当な道路サイドに車を止め、カメラ一台をお供に歩き出すのだが、散歩に適したロケーションが多くて選択に迷うほどだ。中でも一番のお気に入りは下赤坂城趾から金峰神社へと連なる小径である。耕作者の方がたまに通行される程度で、殆どは貸し切り状態、絶景の独り占めである。

お薦めの小径です。かって楠木軍が夜襲に利用した?

紅葉ではなく黄葉ですが、雑木林が一番華やぐ時でしょうね。

余計な解説を加えるより画像をご覧になっていただく方が早いだろう。百聞は一見に如かず、100枚の原稿用紙より1枚の画像である。この時期は紅葉の季節を過ぎ、黄色くなった雑木林が主体である。真っ赤な紅葉も見事だが、黄色く染まった雑木林の静かな雰囲気は何とも言い難い。黄昏時の我が身を見るようで、相身互いの心境がもたらす奇妙な親近感かも知れませんね。何度も訪ねる小径なのだが、毎回受ける印象が異なってくる。見える範囲は一緒なんだが、微かな気象条件の差或いは心身の状況や時間帯によって、醸し出す雰囲気が変化するのでしょうね。

赤阪ミカンは健在のようですね、店頭で見かける事は少ないですが。

耕して天に至る、河川はずっと下の谷底です。長い水路が必要ですね。

かって数百年の昔、下赤坂城の攻防戦で城を幕府軍に奪われた楠木軍が奪還に夜襲を賭けたのも、多分この道でしょう。太平記では、幕府軍の兵糧搬送隊に変装して城に侵入したとかの記述があったように思いますが、ゲリラ戦の得意な楠木軍らしき戦法ですね。今は棚田とミカン畑に変わっております。標高のある丘陵部なので、かなりの奥地から水路を引いて稲作をされてるのでしょう。例によって電気柵が張り巡らしてあります。ここらもシシ達の行動範囲のようで、人間様とシシ達との接近遭遇戦が現在の戦いでしょうか。槍や刀は不要ですが、ソーラー方式の電気エネルギーが新たな武器のようです。

寒椿でしょうか、藪陰にひっそりと。

地元の方はこの小径を軽トラで爆走されます、よくまあ脱輪しないことで。

お薦めの小径です。かって楠木軍が夜襲に利用した?

紅葉ではなく黄葉ですが、雑木林が一番華やぐ時でしょうね。

余計な解説を加えるより画像をご覧になっていただく方が早いだろう。百聞は一見に如かず、100枚の原稿用紙より1枚の画像である。この時期は紅葉の季節を過ぎ、黄色くなった雑木林が主体である。真っ赤な紅葉も見事だが、黄色く染まった雑木林の静かな雰囲気は何とも言い難い。黄昏時の我が身を見るようで、相身互いの心境がもたらす奇妙な親近感かも知れませんね。何度も訪ねる小径なのだが、毎回受ける印象が異なってくる。見える範囲は一緒なんだが、微かな気象条件の差或いは心身の状況や時間帯によって、醸し出す雰囲気が変化するのでしょうね。

赤阪ミカンは健在のようですね、店頭で見かける事は少ないですが。

耕して天に至る、河川はずっと下の谷底です。長い水路が必要ですね。

かって数百年の昔、下赤坂城の攻防戦で城を幕府軍に奪われた楠木軍が奪還に夜襲を賭けたのも、多分この道でしょう。太平記では、幕府軍の兵糧搬送隊に変装して城に侵入したとかの記述があったように思いますが、ゲリラ戦の得意な楠木軍らしき戦法ですね。今は棚田とミカン畑に変わっております。標高のある丘陵部なので、かなりの奥地から水路を引いて稲作をされてるのでしょう。例によって電気柵が張り巡らしてあります。ここらもシシ達の行動範囲のようで、人間様とシシ達との接近遭遇戦が現在の戦いでしょうか。槍や刀は不要ですが、ソーラー方式の電気エネルギーが新たな武器のようです。

寒椿でしょうか、藪陰にひっそりと。

地元の方はこの小径を軽トラで爆走されます、よくまあ脱輪しないことで。

2010年11月20日

山里に錦秋を訪ねて

11月も下旬にはいりました。晩秋から初冬への変わり目でしょうか。当地の山里はこの季節になってようやく錦秋となります。各地に紅葉の名所が存在しますが、小生のお気に入りは専ら延命寺、金剛山の中腹にあります。神ガ丘という地名にも標章されるように、いかにも神々が住まわれるような奥まった場所にあります。深山幽谷とまではいきませんが、市街地からは離れた修行の場としても適当な環境かと思えます。昔、弘法大師が京の都へ上られる折には定例の宿泊所となった寺院だとか。相当な歴史があることを忍ばせますね。境内から裏山にかけて見事な紅葉が広がっています。今月中が見頃かと思いますので、お時間のあられる方は是非ご訪問を。

山全体が真っ赤に燃えていますね。まさに紅葉の最盛期。

延命寺の門前です。立ち止まったまま動けないですね。

界隈は、大阪府や河内長野市が推奨されるテクルートと呼ばれるハイキング道の一部となっております。従って週末のみならず平日もサブザックを背負った老若男女が三々五々歩かれる姿を見受けますね。最近は健康志向なのか、歩きや自転車などが大人気のようです。当地のように山間部が中心となる場所では、いずれも負荷が大きいかと思いますが好んで選択されるようです。街中に住まわれる方々にとっては、当地のような場所は佇むだけでリフレッシュとなるのでしょう。程よく歩き或いは自転車をこぎ、棚田の一角で弁当を広げる、そして帰路には直売所での産物をお土産に・・・・・こうした1日が命を再生してくれるのかも知れませんね。秋は最適な季節です、是非ご来訪下さい。

境内から裏山へと続く参拝路です。錦の絨毯の上を歩きます。

本堂でしょうか、色づいたカエデが参拝者を出迎えてくれます。

さて肝心の延命寺、門前に見事な紅葉がありますが、境内の中から裏山にかけても見応えのある光景が広がります。時間が許せば裏山の公園にまで登ってみて下さい。人工林の多い府下の山林にあってこの界隈は雑木林が続いています。いわゆる鎮守の森として大切に守られてきたのでしょう。かって国中にあふれていた原風景としての雑木林、それが今は探し回らねば見ることすら叶わないのですね。杉や檜の樹林も大切ですが、緑のダムとして環境保全や防災林或いは水資源や生態系の保全等に有益なのは雑木林でしょう。雑木林が広がっていれば、クマやイノシシの出没なども防げたかも知れないですね。

延命寺の正門、土塀とのコントラストが何とも微妙で。

こういう場所は歩けないですね。撮影のみにしておきましょう。

延命寺周辺で紅葉を楽しまれましたら、雑木林の問題にも是非思いを寄せて頂ければと願っています。人間は森の動物、西洋人が根底に持つ「自然は征服すべき対象」との発想を日本人は否定します。人間も又自然界の一部とする思いや自然観が幼児期から存するのは、多分に雑木林や棚田のおかげでしょうね。残り少なくなってきた雑木林、やがては日本人を変質させてしまうのではと不安に思っています。

サザンカでしょうか、白と赤とのコラボレーションが素敵ですね。

民家の軒先では自然薯、里芋、サツマイモの販売が。自家製でしょうね。

山全体が真っ赤に燃えていますね。まさに紅葉の最盛期。

延命寺の門前です。立ち止まったまま動けないですね。

界隈は、大阪府や河内長野市が推奨されるテクルートと呼ばれるハイキング道の一部となっております。従って週末のみならず平日もサブザックを背負った老若男女が三々五々歩かれる姿を見受けますね。最近は健康志向なのか、歩きや自転車などが大人気のようです。当地のように山間部が中心となる場所では、いずれも負荷が大きいかと思いますが好んで選択されるようです。街中に住まわれる方々にとっては、当地のような場所は佇むだけでリフレッシュとなるのでしょう。程よく歩き或いは自転車をこぎ、棚田の一角で弁当を広げる、そして帰路には直売所での産物をお土産に・・・・・こうした1日が命を再生してくれるのかも知れませんね。秋は最適な季節です、是非ご来訪下さい。

境内から裏山へと続く参拝路です。錦の絨毯の上を歩きます。

本堂でしょうか、色づいたカエデが参拝者を出迎えてくれます。

さて肝心の延命寺、門前に見事な紅葉がありますが、境内の中から裏山にかけても見応えのある光景が広がります。時間が許せば裏山の公園にまで登ってみて下さい。人工林の多い府下の山林にあってこの界隈は雑木林が続いています。いわゆる鎮守の森として大切に守られてきたのでしょう。かって国中にあふれていた原風景としての雑木林、それが今は探し回らねば見ることすら叶わないのですね。杉や檜の樹林も大切ですが、緑のダムとして環境保全や防災林或いは水資源や生態系の保全等に有益なのは雑木林でしょう。雑木林が広がっていれば、クマやイノシシの出没なども防げたかも知れないですね。

延命寺の正門、土塀とのコントラストが何とも微妙で。

こういう場所は歩けないですね。撮影のみにしておきましょう。

延命寺周辺で紅葉を楽しまれましたら、雑木林の問題にも是非思いを寄せて頂ければと願っています。人間は森の動物、西洋人が根底に持つ「自然は征服すべき対象」との発想を日本人は否定します。人間も又自然界の一部とする思いや自然観が幼児期から存するのは、多分に雑木林や棚田のおかげでしょうね。残り少なくなってきた雑木林、やがては日本人を変質させてしまうのではと不安に思っています。

サザンカでしょうか、白と赤とのコラボレーションが素敵ですね。

民家の軒先では自然薯、里芋、サツマイモの販売が。自家製でしょうね。

2010年11月11日

大阪産(もん)フェア

秋晴れのいいお天気、富田林の農業公園へと出向くことに。何でも大阪産(もん)フェアとかのイベントで、当地産の農産物等の展示即売会が開催されるとか。早い話がある種の秋祭りであろう。先月は秋祭り、今月も秋祭り・・・・農作業の合間には楽しみを作って遊ぶのが当地の昔からの習わしのようですね。そう言えば地元の歳時記をめくって見た時も、こんなにも遊ぶの、と言うぐらい季節毎の行事が催されてきたようです。振り返って周囲を見渡せば、現代人も土日の休日と旗日を入れますと年間の1/3は休んでいますよね。それに年休と何とか休暇と・・・・・・・・・・。どうやら、日本人が勤勉だという評価はまゆつばかも知れませんね。

噂の卵かけ御飯・・・・・・・・・・よく売れていました。100円が良かった?

着ぐるみさんもご登場のようですね。

どれにしようかな。ウインドウショッピングならぬテントショッピング。

まあ、そんな事は横に置いときまして会場を覗いて見ましょう。どうやら近隣の直売所が大同集結のようです。それに行政やJAなども繰り出しておられます。取材のテレビクルーや着ぐるみ人形なども登場して一寸したお祭りですね。取れ立ての新米を試食するコーナー等もあったりして、昼食時には打って付けの場所のようです。噂の卵かけ御飯も100円で販売中でしたよ。やはり中心となったのは地元産の野菜類に加工品でしょうか。新鮮で安価なので飛ぶような売れ行きです、レジの前には長い行列が出来ていました。

大抵の品が100円玉で購入出来ます。

カラフルですね、秋は果物の季節、お好きな物をどうぞ。

季節柄か新米も販売中でした。我々のはまだ脱穀・精米にまでは至らず、新米を拝んでいないのですが、店頭には山積みとなっています。銘柄はヒノヒカリ、販売価格は5キロで2300円前後、無論それぞれの店頭で若干の差異がありますね。驚いたのは農業誌をメインとされる宝島社が販売ブースを設けておられたこと。農と米の存在する場所には何処へでも出没されるようですね。先般、テレビ番組に社長が出演されていましたが、販売不況の出版界において唯一増収増益で突っ走っておられるとか。どことなく本田宗一郎氏を彷彿とさせるような御仁で、おだやかな風貌と語り口の中にも反骨精神があふれておられるように見受けましたが。

宝島社の販売ブース、小生もだいぶお世話になっています。

さて会場の農業公園ですが、富田林市の東部地区にありまして、農作物の収穫体験などが出来るようになっています。土日は家族連れ、平日は学校園などの団体さんの利用が多いようです。バーベキューハウスやレストラン等も併設されてますので、収穫体験の後には味覚を堪能していただき、帰路には駐車場にあります「にこにこ市場」で当地産物をお買い求め下さい。低廉な費用で、ご家族みんなが充足された一日を過ごせるかと思っていますが。

農業公園にお出での節は、にこにこ市場へもどうぞ。

菊香漂う季節となりました、いいもんですね。

噂の卵かけ御飯・・・・・・・・・・よく売れていました。100円が良かった?

着ぐるみさんもご登場のようですね。

どれにしようかな。ウインドウショッピングならぬテントショッピング。

まあ、そんな事は横に置いときまして会場を覗いて見ましょう。どうやら近隣の直売所が大同集結のようです。それに行政やJAなども繰り出しておられます。取材のテレビクルーや着ぐるみ人形なども登場して一寸したお祭りですね。取れ立ての新米を試食するコーナー等もあったりして、昼食時には打って付けの場所のようです。噂の卵かけ御飯も100円で販売中でしたよ。やはり中心となったのは地元産の野菜類に加工品でしょうか。新鮮で安価なので飛ぶような売れ行きです、レジの前には長い行列が出来ていました。

大抵の品が100円玉で購入出来ます。

カラフルですね、秋は果物の季節、お好きな物をどうぞ。

季節柄か新米も販売中でした。我々のはまだ脱穀・精米にまでは至らず、新米を拝んでいないのですが、店頭には山積みとなっています。銘柄はヒノヒカリ、販売価格は5キロで2300円前後、無論それぞれの店頭で若干の差異がありますね。驚いたのは農業誌をメインとされる宝島社が販売ブースを設けておられたこと。農と米の存在する場所には何処へでも出没されるようですね。先般、テレビ番組に社長が出演されていましたが、販売不況の出版界において唯一増収増益で突っ走っておられるとか。どことなく本田宗一郎氏を彷彿とさせるような御仁で、おだやかな風貌と語り口の中にも反骨精神があふれておられるように見受けましたが。

宝島社の販売ブース、小生もだいぶお世話になっています。

さて会場の農業公園ですが、富田林市の東部地区にありまして、農作物の収穫体験などが出来るようになっています。土日は家族連れ、平日は学校園などの団体さんの利用が多いようです。バーベキューハウスやレストラン等も併設されてますので、収穫体験の後には味覚を堪能していただき、帰路には駐車場にあります「にこにこ市場」で当地産物をお買い求め下さい。低廉な費用で、ご家族みんなが充足された一日を過ごせるかと思っていますが。

農業公園にお出での節は、にこにこ市場へもどうぞ。

菊香漂う季節となりました、いいもんですね。

2010年10月30日

山野草の同定

ど素人にとって何が難しいといいましても山野草の同定ほど困難な作業はないかと思っています。ふとした奇縁で山野草に関心を持ち、何時とはなしに画像に収めるようになりました。栽培花のような華やかさはありませんが、登山道や里道の片隅にひっっそりと咲いてる姿は、なかなか可憐なものです。大半は名も知らず、きれいだなあとの思いで画像にして持ち帰り図鑑で名称や由来などを調べてみる・・・・・・・こうした作業を反復しております。一発必中でコレと断定できるのは非常にまれで、大半はこれかあれかとの迷いの中から、多分これだろうなとの判断で名称を記述しております。従って中には間違いもあろうかと思いますがご容赦の程をお願いしたいと思います。

タデ食う虫も好き好き・・・・・・・あのタデです。高さが30センチ~50センチ

位ですので、ニオイタデかイヌタデかと思いますが。自信ないですね。

小生の谷間の農園です。この季節はタデの大群落が広がっています。

どうかすると名称不明のままでアップし、読者の方にご迷惑を掛ける事も再三。不憫に思われるのか時折メールでこっそりご教示下さる方も存在します。直近では金剛山での撮影画像がそうでした。山頂付近での画像を2枚載せておりますが、名無しの権兵衛さんでしたね。メールの主は、最初のが「タツナミソウ」後者が「シオン」ではないかとのご教示です。早速、情報を元に図書館に出向きまして該当ページに当たって見ました。タツナミソウは花期が春先の4月~5月頃それと色がピンク系のようですね。画像は10月中旬の撮影で色は青系、茎の高さは20~30センチ程度で日陰の登山道脇に咲いていました。2枚目のシオンですが、シオンとオオユウガキクと判断に迷うところです。撮影地は標高1100メートル程の山頂寺院の境内で木の陰に咲いていました。高さが1.5メートル位、場所柄からひょっとしたら栽培花かも知れませんね。

タツナミソウではないかとのご教示ですが、花期が違うようですね。

シオンでもあるようだし、オオユウガキクでもあるようだし・・・・・・・・・・

かように悩むことばかりで図鑑片手に戸惑ってばかり、歩く植物図鑑の存在が待望されます。一番有り難いのは堪能な方に同行願って実物を見ながら解説を受けることでしょうね。なかなか得難い方法論ですので、当分は図鑑との首っ引きとなりそうです。左様な次第ですので、山野草の名称等はあまり期待せずにご覧になっていただければと願っております。名称等はわからずとも、可憐な存在はそれだけで人々を癒してくれるようです。南河内の山道や里道で、喝采を受けることもなくひっそりと咲き続ける山野草たち、レンズを通して皆様にご紹介を続けたいと思います。花屋さんの店先だけが花々の存在箇所ではないことをご理解いただければ幸いです。

高地の故かまだシュウカイドウが残っていました。9月末までと思ってましたが。

タデ食う虫も好き好き・・・・・・・あのタデです。高さが30センチ~50センチ

位ですので、ニオイタデかイヌタデかと思いますが。自信ないですね。

小生の谷間の農園です。この季節はタデの大群落が広がっています。

どうかすると名称不明のままでアップし、読者の方にご迷惑を掛ける事も再三。不憫に思われるのか時折メールでこっそりご教示下さる方も存在します。直近では金剛山での撮影画像がそうでした。山頂付近での画像を2枚載せておりますが、名無しの権兵衛さんでしたね。メールの主は、最初のが「タツナミソウ」後者が「シオン」ではないかとのご教示です。早速、情報を元に図書館に出向きまして該当ページに当たって見ました。タツナミソウは花期が春先の4月~5月頃それと色がピンク系のようですね。画像は10月中旬の撮影で色は青系、茎の高さは20~30センチ程度で日陰の登山道脇に咲いていました。2枚目のシオンですが、シオンとオオユウガキクと判断に迷うところです。撮影地は標高1100メートル程の山頂寺院の境内で木の陰に咲いていました。高さが1.5メートル位、場所柄からひょっとしたら栽培花かも知れませんね。

タツナミソウではないかとのご教示ですが、花期が違うようですね。

シオンでもあるようだし、オオユウガキクでもあるようだし・・・・・・・・・・

かように悩むことばかりで図鑑片手に戸惑ってばかり、歩く植物図鑑の存在が待望されます。一番有り難いのは堪能な方に同行願って実物を見ながら解説を受けることでしょうね。なかなか得難い方法論ですので、当分は図鑑との首っ引きとなりそうです。左様な次第ですので、山野草の名称等はあまり期待せずにご覧になっていただければと願っております。名称等はわからずとも、可憐な存在はそれだけで人々を癒してくれるようです。南河内の山道や里道で、喝采を受けることもなくひっそりと咲き続ける山野草たち、レンズを通して皆様にご紹介を続けたいと思います。花屋さんの店先だけが花々の存在箇所ではないことをご理解いただければ幸いです。

高地の故かまだシュウカイドウが残っていました。9月末までと思ってましたが。

2010年10月08日

源流学の村を訪ねて

奈良県の川上村と言えば、県の南東部に位置するかなり険しい山村である。今でこそ国道が走り、道路も改修されて利便性が高まったが、一昔前は山間僻地の類に属するムラであったろうと思う。村の歴史に寄れば、縄文時代の遺跡が存在するようだし、神武天皇の東征時には村に立ち寄られたとの伝承もあるようだ。山深い紀伊半島の中央部でありながら相当古くから開けたムラのようです。この村も例によって、楠公さんとの絡みから訪ねたのだが、後南朝の宝庫のようだ。本日は後南朝の遺跡を訪ねる時間的余裕は無かったので森と水の源流館のみを訪問する。

何処まで行っても深い山々と渓谷ばかりです。

かっては筏師達が巧みな腕で材木を運んでいたのですが。

ここには名物館長のタッチャンこと辻谷達雄氏がいらっしゃる。山で何度かお会いした事があるが、自然観察員とか館長とか言った肩書きが不要なほどの気さくな方。山仕事に徹したたたき上げの林業家といった趣で、該博な知識と豊富な経験それにおだやかでユームラスな話しぶりが人々を引きつける。この方が提唱されるのが「源流学」、新たに開かれた学問分野(?)のようだ。氏の定義によれば、源流学とは源流を通して人と自然の役割について考え、行動し、その経験の中から一人一人が答えを見いだしていく取り組みだそうな。

山仕事の中心には必ず囲炉裏が、暖房であり調理具であったのでしょう。

商売道具のぶり縄です。木登り専用ですね。

仕事部屋には山道具一式が何時でも使える状態で。

産業革命以降、急激な社会制度の変更もあって、多少は物質的に恵まれたものの、人々がアイディンティティを見失い右往左往しているのが現状ではないでしょうか。こうした中で、源流の自然、環境、生き物、生活、風土、人や物の交流、産業、歴史、遊び、等々について様々な事を知り行動していくことが源流学だと考えておられるようです。我々が見失ってしまったもの、或いは見失いそうなものを、先人達の智慧、技術、自然の中での暮らし方などから学び取って未来の子ども達に手渡したい・・・・・・・・・そんな想いが新たな学問(?)の開拓となったようですね。

ダムでせき止められました、筏も魚の遡上も不可能です。

かっての奥山も山頂付近までの大半が人工林となりましたね。

様々なカリキュラムが組まれておりますが、現場での体験がメイン。人間は体を使って学んだものが一番記憶に残るようです。タッチャン学長もそこらを充分に配慮しておられるのでしょう。これからどう展開され、どのように発展していくのか想像もつきませんが、新たな取り組みに大きな期待を寄せたいと思います。明治維新は江戸から遠く離れた辺境の薩長土肥から始まりました。日本と日本人の復活は、東京から遠く離れた辺境(失礼)の地である川上村から始まるのでしょうか(?)。

何処まで行っても深い山々と渓谷ばかりです。

かっては筏師達が巧みな腕で材木を運んでいたのですが。

ここには名物館長のタッチャンこと辻谷達雄氏がいらっしゃる。山で何度かお会いした事があるが、自然観察員とか館長とか言った肩書きが不要なほどの気さくな方。山仕事に徹したたたき上げの林業家といった趣で、該博な知識と豊富な経験それにおだやかでユームラスな話しぶりが人々を引きつける。この方が提唱されるのが「源流学」、新たに開かれた学問分野(?)のようだ。氏の定義によれば、源流学とは源流を通して人と自然の役割について考え、行動し、その経験の中から一人一人が答えを見いだしていく取り組みだそうな。

山仕事の中心には必ず囲炉裏が、暖房であり調理具であったのでしょう。

商売道具のぶり縄です。木登り専用ですね。

仕事部屋には山道具一式が何時でも使える状態で。

産業革命以降、急激な社会制度の変更もあって、多少は物質的に恵まれたものの、人々がアイディンティティを見失い右往左往しているのが現状ではないでしょうか。こうした中で、源流の自然、環境、生き物、生活、風土、人や物の交流、産業、歴史、遊び、等々について様々な事を知り行動していくことが源流学だと考えておられるようです。我々が見失ってしまったもの、或いは見失いそうなものを、先人達の智慧、技術、自然の中での暮らし方などから学び取って未来の子ども達に手渡したい・・・・・・・・・そんな想いが新たな学問(?)の開拓となったようですね。

ダムでせき止められました、筏も魚の遡上も不可能です。

かっての奥山も山頂付近までの大半が人工林となりましたね。

様々なカリキュラムが組まれておりますが、現場での体験がメイン。人間は体を使って学んだものが一番記憶に残るようです。タッチャン学長もそこらを充分に配慮しておられるのでしょう。これからどう展開され、どのように発展していくのか想像もつきませんが、新たな取り組みに大きな期待を寄せたいと思います。明治維新は江戸から遠く離れた辺境の薩長土肥から始まりました。日本と日本人の復活は、東京から遠く離れた辺境(失礼)の地である川上村から始まるのでしょうか(?)。

2010年10月07日

凍り豆腐の里

当地の金剛山は全国で富士山に次いで登山者の多い山として知られている。小生もその端くれの一人だが、少々サボり気味だ。ここの登山口に「多聞」という小さな集落があるのだが、ここがかっては凍り豆腐の里として名を馳せた事はあまり知られていない。高地の山間部という地理的条件、それは同時に冬の厳しさを現すのだが、この環境が凍り豆腐の製造にマッチングしたようで財をなした家も多かったとか。地元の古老に聞くと、山陰方面から冬期になると出稼ぎの人々が多数来訪されたようだ。稲作や漁労が終わった冬期には格好のアルバイトであったのだろう。

まずは大豆を水に浸けてからの製造開始、今も同じでしょうね。

各種の帳簿も整備されたようです。現在の財務諸表でしょうか。

残念ながら地元ではその実績を伝えるような遺物が公開されていません。まれに聞き及ぶのみで、直接見聞できないところが辛いところですね。このたびふとした奇縁で、お隣の橋本市で凍り豆腐の製造用具に遭遇する事ができました。大豆を絞って豆乳を取り出すのは今も同じだが、型入れして水分を切った物を夜間の冷え込みで凍らせるのだとか。橋本市も800メートル前後の南葛城山があって、その山頂付近で製造されたようだ。地元の人々が牛で資材を運びあげ冷え込む夜間に作られたようですね。多分、当地の多聞でも同じような方法論で製造されたのでしょう。

水切り器、出来た凍り豆腐の水分を切って凍らせる前準備としたようです。

今も昔も豆腐製造に包丁は必需品ですよね。

やがて製造技術が信州方面へと伝わり、条件の良さから彼の地が一大産地となるのと並行して当地の凍り豆腐産業は廃れていったようです。冷凍技術等のハイテク化もあったのでしょう。現在は凍り豆腐の製造は一軒も為されていません。「山の豆腐屋」として、金剛山の湧水を使った通常の豆腐を製造販売するお店が一軒だけでしょうか。企業30年説ではありませんが、栄枯盛衰は世の習い、生老病死と同じでしょう。何れは廃れゆくものですから、やむを得ないのですが、かってこの地に凍り豆腐の製造産業があって興隆を極めていたことは記憶に留めておくべきでしょうね。

豆腐を押し出して細分化する用具のようですね。

橋本市では江戸時代の後期に凍り豆腐の製造が始まったとの記述が。

まずは大豆を水に浸けてからの製造開始、今も同じでしょうね。

各種の帳簿も整備されたようです。現在の財務諸表でしょうか。

残念ながら地元ではその実績を伝えるような遺物が公開されていません。まれに聞き及ぶのみで、直接見聞できないところが辛いところですね。このたびふとした奇縁で、お隣の橋本市で凍り豆腐の製造用具に遭遇する事ができました。大豆を絞って豆乳を取り出すのは今も同じだが、型入れして水分を切った物を夜間の冷え込みで凍らせるのだとか。橋本市も800メートル前後の南葛城山があって、その山頂付近で製造されたようだ。地元の人々が牛で資材を運びあげ冷え込む夜間に作られたようですね。多分、当地の多聞でも同じような方法論で製造されたのでしょう。

水切り器、出来た凍り豆腐の水分を切って凍らせる前準備としたようです。

今も昔も豆腐製造に包丁は必需品ですよね。

やがて製造技術が信州方面へと伝わり、条件の良さから彼の地が一大産地となるのと並行して当地の凍り豆腐産業は廃れていったようです。冷凍技術等のハイテク化もあったのでしょう。現在は凍り豆腐の製造は一軒も為されていません。「山の豆腐屋」として、金剛山の湧水を使った通常の豆腐を製造販売するお店が一軒だけでしょうか。企業30年説ではありませんが、栄枯盛衰は世の習い、生老病死と同じでしょう。何れは廃れゆくものですから、やむを得ないのですが、かってこの地に凍り豆腐の製造産業があって興隆を極めていたことは記憶に留めておくべきでしょうね。

豆腐を押し出して細分化する用具のようですね。

橋本市では江戸時代の後期に凍り豆腐の製造が始まったとの記述が。

2010年10月05日

赤い曼珠沙華

秋の風物詩の一つは曼珠沙華、即ち彼岸花でしょうね。この花、開花期は緑の葉が無く、茎と赤い花とがひょっこり伸びてるだけです。被写体にはなりにくい花ですが、群生しますとそれなりの風景を作り出してくれます。当地は山間部の農村地帯、言わずと知れた棚田の里ですので、秋も深まりますと田圃一面が真っ赤になります。本来ならお彼岸の頃から咲き出すのですが、今年は気象条件の故か今頃が最盛期、真っ赤に染まった田圃の景観をお楽しみ下さい。数枚の画像をアップしておきますが、地域全体がかような状態です。

地域全体がこんな景観です。秋の真っ盛りといった感じでしょうか。

地蔵堂も赤の曼珠沙華に囲まれて。

この週末は当地の秋祭りとなりますので、頭を垂れた稲穂と真っ赤な曼珠沙華、それに地車と威勢の良い若衆達、場合によっては稲刈り風景・・・・・・・格好の被写体が続出します。自称カメラマンの方々にとっては絶好のチャンスではないでしょうか。彼方此方でフォトコンテストも開催中のようです。週末の連休はカメラ持参で当地に是非お越し下さい。お土産には直売所でてんこ盛りしている産直の野菜達をどうぞ。さて真っ赤な曼珠沙華の形容詞が続きますが、当地にはどうした事か白い曼珠沙華も存在します。某所で撮影したまれなる白い花をご覧下さい。民家近くの農道に咲き誇っていました。こんな品種があるのか突然変異なのかよくわかりませんが、始めてのご対面でした。

一部には白い曼珠沙華も、始めてのご対面でした。

赤が定番ですが白い曼珠沙華もいいですね。河南町のとある集落で。

黄金色に染まった田圃をみてますと、我々も稲刈りの段取りが必要なようです。コンバインを使って短時間で迅速処理、これが一番効率的ですが、我々の目的は美味しいお米。手間暇掛かっても刈り取った稲の天日干しにこだわりたいと思います。ハザ掛けという丸太を使った干し方は手間暇が掛かります。稲刈りも手動かハーベスター、くくった稲は手作業でハザ掛け、雨にはナイロンの使用など不便な事ばかりですが、米の美味しさは格別です。従って販売は致しません、全部、自分達で食べちゃうぞ・・・・・・・・最高の贅沢でしょうね。欲を言えばマキを使ってハガマで炊きたいのですが、叶わぬ夢かな。

稲穂が実っています。ここ数日が稲刈りの最盛期でしょうか。

お地蔵様にも曼珠沙華のお供えを。

河南町内は全山紅葉ならぬ曼珠沙華。

地域全体がこんな景観です。秋の真っ盛りといった感じでしょうか。

地蔵堂も赤の曼珠沙華に囲まれて。

この週末は当地の秋祭りとなりますので、頭を垂れた稲穂と真っ赤な曼珠沙華、それに地車と威勢の良い若衆達、場合によっては稲刈り風景・・・・・・・格好の被写体が続出します。自称カメラマンの方々にとっては絶好のチャンスではないでしょうか。彼方此方でフォトコンテストも開催中のようです。週末の連休はカメラ持参で当地に是非お越し下さい。お土産には直売所でてんこ盛りしている産直の野菜達をどうぞ。さて真っ赤な曼珠沙華の形容詞が続きますが、当地にはどうした事か白い曼珠沙華も存在します。某所で撮影したまれなる白い花をご覧下さい。民家近くの農道に咲き誇っていました。こんな品種があるのか突然変異なのかよくわかりませんが、始めてのご対面でした。

一部には白い曼珠沙華も、始めてのご対面でした。

赤が定番ですが白い曼珠沙華もいいですね。河南町のとある集落で。

黄金色に染まった田圃をみてますと、我々も稲刈りの段取りが必要なようです。コンバインを使って短時間で迅速処理、これが一番効率的ですが、我々の目的は美味しいお米。手間暇掛かっても刈り取った稲の天日干しにこだわりたいと思います。ハザ掛けという丸太を使った干し方は手間暇が掛かります。稲刈りも手動かハーベスター、くくった稲は手作業でハザ掛け、雨にはナイロンの使用など不便な事ばかりですが、米の美味しさは格別です。従って販売は致しません、全部、自分達で食べちゃうぞ・・・・・・・・最高の贅沢でしょうね。欲を言えばマキを使ってハガマで炊きたいのですが、叶わぬ夢かな。

稲穂が実っています。ここ数日が稲刈りの最盛期でしょうか。

お地蔵様にも曼珠沙華のお供えを。

河南町内は全山紅葉ならぬ曼珠沙華。

2010年10月04日

品揃えの変遷

10月にはいって秋本番、秋の味覚が店頭に並びますが時の進行に伴い徐々に変化していきますね。先般、秋を売り出すとのテーマーでご紹介しましたところですが、幾ばくも日数がたたないのに微妙にかわってきております。無論、おいしそうな食材ばかりで調理の才覚があれば如何様にも腕が振るえる季節でしょう。当地は山間部の農村地帯、当然に田畑で収穫されたものが大半です。順次画像で紹介させてもらいますが、調理人さん次第で幾多の料理にも変化出来るのでしょうね。トップバッターは栗、ようやく弾け始めました。通常は9月の初期に栗御飯というのが当地の習わしですが、およそ1ヶ月の遅れですね。私宅でもようやくありつけました。

秋の味覚を求めて直売所も大入り満員、「道の駅かなん」です。

当地でもようやく栗が出回り始めました。秋の代表格でしょうか。

小生も好物なのがズイキ、若い方にはあまりなじみが無さそうですが、おいしい食材の一つです。サトイモの仲間で、サトイモ自体も収穫期に入りました。中秋の名月にはススキとサトイモをお供えするのが古来からの風習、収穫期とのからみで選択された結果でしょうね。ズイキは煮物や酢味噌和えなどで賞味出来ます。食卓に小鉢一杯分でもありましたら充分です、秋の一時を是非にお楽しみ下さい。

ズイキです。お馴染みで無い方も多いでしょうが、美味しいですよ。

ちょっと変わったところではウコンやシカクマメ。ウコンは最近健康食品として愛用者が増加中のようです。当地でも栽培農家がありまして商品化されています。効能の程はよくわかりませんが、二日酔いに効くとか聞きますのでお酒の好きな方は必需品かもしれませんね。ウコン茶として利用される方も多いようです。お茶は緑茶のみならず、大概のものが活用できるようですね。当地でもハブ茶を筆頭に、ウコン茶、ビワ茶、ササ茶、ドクダミ茶、カキ茶、ゴーヤ茶、ヨモギ茶・・・・・・・何でもござれの感じです。シカクマメは初めての対面でした、何でも沖縄原産のようで、天麩羅、ごま和え、油炒め等で賞味するようです。食したことが無いので、残念ながら講評は致しかねます。

愛用者が増加中のウコン、二日酔いに効くそうです。、

シカクマメ、始めてみました。沖縄原産とか。ゴーヤみたいに大化けするか。

又、期日を追って商品構成が変化するでしょうが、美味しいものが沢山あって良い季節です。食欲の秋とはよくぞ形容したもの、読書の秋には縁が薄いかも知れませんが、食欲だけは落ちることがないようです。

これまた秋の代表的な名花、キキョウです。栽培用にポットで販売中。

秋の味覚を求めて直売所も大入り満員、「道の駅かなん」です。

当地でもようやく栗が出回り始めました。秋の代表格でしょうか。

小生も好物なのがズイキ、若い方にはあまりなじみが無さそうですが、おいしい食材の一つです。サトイモの仲間で、サトイモ自体も収穫期に入りました。中秋の名月にはススキとサトイモをお供えするのが古来からの風習、収穫期とのからみで選択された結果でしょうね。ズイキは煮物や酢味噌和えなどで賞味出来ます。食卓に小鉢一杯分でもありましたら充分です、秋の一時を是非にお楽しみ下さい。

ズイキです。お馴染みで無い方も多いでしょうが、美味しいですよ。

ちょっと変わったところではウコンやシカクマメ。ウコンは最近健康食品として愛用者が増加中のようです。当地でも栽培農家がありまして商品化されています。効能の程はよくわかりませんが、二日酔いに効くとか聞きますのでお酒の好きな方は必需品かもしれませんね。ウコン茶として利用される方も多いようです。お茶は緑茶のみならず、大概のものが活用できるようですね。当地でもハブ茶を筆頭に、ウコン茶、ビワ茶、ササ茶、ドクダミ茶、カキ茶、ゴーヤ茶、ヨモギ茶・・・・・・・何でもござれの感じです。シカクマメは初めての対面でした、何でも沖縄原産のようで、天麩羅、ごま和え、油炒め等で賞味するようです。食したことが無いので、残念ながら講評は致しかねます。

愛用者が増加中のウコン、二日酔いに効くそうです。、

シカクマメ、始めてみました。沖縄原産とか。ゴーヤみたいに大化けするか。

又、期日を追って商品構成が変化するでしょうが、美味しいものが沢山あって良い季節です。食欲の秋とはよくぞ形容したもの、読書の秋には縁が薄いかも知れませんが、食欲だけは落ちることがないようです。

これまた秋の代表的な名花、キキョウです。栽培用にポットで販売中。

2010年09月28日

月下美人を訪ねて

月下美人という思わせぶりな名称をもった花に出会ったのは10年以上も前のことであろうか。姫路市内の民家であった。秋祭りの真っ最中、お招きにあずかって祭りを楽しみ宴会のあとうたた寝してた夜半の事であった。「咲いたぞ」との一声に目覚め、純白な不思議な花との対面と成った。始めての月下美人であった。二回目のチャンスは一昨年だったか、当地の花の文化園が月下美人のために夜間開放をしてくれた事があった。午後の9時頃に訪問し、待望のご対面で何枚もの写真を撮った事を記憶している。何れも夜半の事、月下美人は夜に咲く花だとこの事例で思い知ったものである。

花文はこのような田園地帯の中にあります。

花文の正面ゲート、本日は記念日でどなたもフリーパスです。

植物園らしい景観ですね、正面ゲートの内側です。

今回、同じ花の文化園で昼間に月下美人が鑑賞できると聞き込み、早速の訪問に。これも始めて知ったのだが、月下美人はサボテン科に所属し原産地はメキシコだそうな、そういえば花文(花の文化園を当地ではこう呼びます)でも所在地は温室の中、環境条件が限定されるのでしょうね。たった一輪だけでしたが見事に咲いていました。夜間に咲く花を昼間に咲かせるのは非常に困難なようで、夜に電気をつけて昼夜逆転の栽培の結果だそうです。お客さんの為に大変な手間暇を投じられたようですね。おかげさまで滅多に対面できない方が楽しまれたのではないでしょうか。現場では携帯電話のカメラの列でした。

お目当ての月下美人、たった一輪ですが開花していました。

ちょっと横顔を覗いて見ますと。

本日は開園20周年とかで。各種のイベントも開催。ただ当地では小学校の運動会と重なった故か、お客さんの数は平常よりも少なかったようです。びっくりしたのは此処でも中国語の話し声。観光客の個々人に恨み辛みはないけれど、最近の彼の国の政権を見てると、まるでならず者集団、我が国を植民地化?とも思えるような行動ですね。人件費に目眩ましされて企業の進出が多いようですが、そのうち難癖付けられて身ぐるみ剥がされるのがオチではないでしょうか。他の東南アジア諸国へと転身を図ったほうが賢明かと思いますが。

縄文人の邸宅?・・・・・トモロスの仲間達と建築に従事したものです。

さて月下美人を楽しんで、大道芸のマジックショー&パントマイムにも少々時間を。画像は4本足の怪人がパントマイムで演技をしてるところです。マントに二人はいってるわけではありません。30分程のショーが終わりますと例によって帽子を持って観客席へ。丸い物ではなく折りたたんで入れてくれとのパントマイム、入場料と駐車料が無料だったので投入しておきました。それにしても大道芸で日銭を稼ぎ暮らしを立てるとは、本当の意味での実力でしょうね。服装も立ち居振る舞いもきちんとした好青年でした。

4本足の怪人によるパントマイム、動きは全くの二人分でした。

なんぼ植物園でも秋の花はやはりこれでしょう、コスモスです。

花文はこのような田園地帯の中にあります。

花文の正面ゲート、本日は記念日でどなたもフリーパスです。

植物園らしい景観ですね、正面ゲートの内側です。

今回、同じ花の文化園で昼間に月下美人が鑑賞できると聞き込み、早速の訪問に。これも始めて知ったのだが、月下美人はサボテン科に所属し原産地はメキシコだそうな、そういえば花文(花の文化園を当地ではこう呼びます)でも所在地は温室の中、環境条件が限定されるのでしょうね。たった一輪だけでしたが見事に咲いていました。夜間に咲く花を昼間に咲かせるのは非常に困難なようで、夜に電気をつけて昼夜逆転の栽培の結果だそうです。お客さんの為に大変な手間暇を投じられたようですね。おかげさまで滅多に対面できない方が楽しまれたのではないでしょうか。現場では携帯電話のカメラの列でした。

お目当ての月下美人、たった一輪ですが開花していました。

ちょっと横顔を覗いて見ますと。

本日は開園20周年とかで。各種のイベントも開催。ただ当地では小学校の運動会と重なった故か、お客さんの数は平常よりも少なかったようです。びっくりしたのは此処でも中国語の話し声。観光客の個々人に恨み辛みはないけれど、最近の彼の国の政権を見てると、まるでならず者集団、我が国を植民地化?とも思えるような行動ですね。人件費に目眩ましされて企業の進出が多いようですが、そのうち難癖付けられて身ぐるみ剥がされるのがオチではないでしょうか。他の東南アジア諸国へと転身を図ったほうが賢明かと思いますが。

縄文人の邸宅?・・・・・トモロスの仲間達と建築に従事したものです。

さて月下美人を楽しんで、大道芸のマジックショー&パントマイムにも少々時間を。画像は4本足の怪人がパントマイムで演技をしてるところです。マントに二人はいってるわけではありません。30分程のショーが終わりますと例によって帽子を持って観客席へ。丸い物ではなく折りたたんで入れてくれとのパントマイム、入場料と駐車料が無料だったので投入しておきました。それにしても大道芸で日銭を稼ぎ暮らしを立てるとは、本当の意味での実力でしょうね。服装も立ち居振る舞いもきちんとした好青年でした。

4本足の怪人によるパントマイム、動きは全くの二人分でした。

なんぼ植物園でも秋の花はやはりこれでしょう、コスモスです。

2010年09月26日

河内木綿の里

木綿ってご存じだろうか。最近は衣服の素材としてはあまり活用されていないような気がします。かっては綿織物といって重要な基幹産業でしたし、野良仕事などに使用する作業着の材料でもありました。藍染めされた野良着は少々ゴツゴツ感があったようですが、使用するに従ってこなれていき、体にフィットして重宝されたようです。その木綿織物の原材料が綿花つまり綿が作り出す糸ですね。江戸時代の初期に栽培が始められたようで、延々と続き、明治時代の末頃に消滅していったようです。原因は産業革命による機械織りの出現、手織りでは問題なかった国産綿花ですが機械には不向きだったようで海外産の綿花に淘汰されてしまったようです。コストの問題もあったのでしょうね。

当地の田園地帯、ここらでも綿花の栽培が?

今は大半が水田か野菜畑ですね、それと耕作放棄地。

この綿花の一大産地が河内の国だったようで、いわゆる「河内木綿」としてブランド化されたようですね。八尾市周辺が中心的だったようですが、当地でも羽曳野市の古市界隈で綿花栽培の話が伝え残されています。同地には両替商(現在の銀行でしょうか)である銀屋も存在したようですから、綿花商いの決済機能を果たしたのかも知れませんね。当地を彼方此方訪ね歩きましたが、残念ながら綿花の栽培地を発見することは出来ませんでした。無論、商業ベースには乗らないでしょうから趣味的若しくは復活の一念での栽培かと思います。アップしている画像は奈良県下で撮影したものです。

収穫された状態の綿花です。綿の中には実が詰まっています。

ふわふわして見てるだけでも暖かそうですね。

小生らが子ども時代には木綿の衣料品が主流だったように記憶しますが、最近は化学繊維に代替されてしまったようですね。化学繊維は軽くて丈夫で大量生産が可能、無論、大半はメイドインなんとかでしょうが。ほぼ廃れたかと思える木綿ですが、天然素材の肌触りと丈夫さそれに洗いざらしの使い勝手など作業着には打って付けの性格から、何とか農作業用に復活できないものかと考えてます。とりあえずは綿花に触れて触って機会があれば染色等の体験も出来ればと願ってます。聞き及ぶところでは、八尾市内に左様な施設が存在するとか。時間を作って訪ねてみましょうかな、又、何とかの冷や水と笑われるかも知れませんが。

当地で綿花栽培を見かけることは全くと言っていいほどありません。

山のあなたの・・・・・・・ではないですが、どこかでは栽培中でしょうね。

当地の田園地帯、ここらでも綿花の栽培が?

今は大半が水田か野菜畑ですね、それと耕作放棄地。

この綿花の一大産地が河内の国だったようで、いわゆる「河内木綿」としてブランド化されたようですね。八尾市周辺が中心的だったようですが、当地でも羽曳野市の古市界隈で綿花栽培の話が伝え残されています。同地には両替商(現在の銀行でしょうか)である銀屋も存在したようですから、綿花商いの決済機能を果たしたのかも知れませんね。当地を彼方此方訪ね歩きましたが、残念ながら綿花の栽培地を発見することは出来ませんでした。無論、商業ベースには乗らないでしょうから趣味的若しくは復活の一念での栽培かと思います。アップしている画像は奈良県下で撮影したものです。

収穫された状態の綿花です。綿の中には実が詰まっています。

ふわふわして見てるだけでも暖かそうですね。

小生らが子ども時代には木綿の衣料品が主流だったように記憶しますが、最近は化学繊維に代替されてしまったようですね。化学繊維は軽くて丈夫で大量生産が可能、無論、大半はメイドインなんとかでしょうが。ほぼ廃れたかと思える木綿ですが、天然素材の肌触りと丈夫さそれに洗いざらしの使い勝手など作業着には打って付けの性格から、何とか農作業用に復活できないものかと考えてます。とりあえずは綿花に触れて触って機会があれば染色等の体験も出来ればと願ってます。聞き及ぶところでは、八尾市内に左様な施設が存在するとか。時間を作って訪ねてみましょうかな、又、何とかの冷や水と笑われるかも知れませんが。

当地で綿花栽培を見かけることは全くと言っていいほどありません。

山のあなたの・・・・・・・ではないですが、どこかでは栽培中でしょうね。

2010年09月24日

根来衆の末裔?

泉北ニュータウンに城がある、そんな馬鹿な。これが小生の偽らざる感想であった。山地や原野を切り開いて人工的に作られた街、そんなイメージを持っていたものだから、長い歴史と人々の暮らしがあったなどと想像できなかったのだ。だが調べて見ると、紛れもなく城趾があり奈良・平安朝頃まで溯れる歴史が存在した。早速現地調査へ、こうした事例は行動が早い。ニュータウンの一角、豊田という集落がその舞台。現地を訪ねるとだんじり小屋もあり、昔からの農村風景が広がっていた。どうやらニュータウンが作られた丘陵地帯の合間に存在した谷筋に田園地帯が広がり、人々の生活が延々と続いてきたようだ。

小谷城郷土館、城趾の一角で民具や鉄砲等の展示を。

武家屋敷を彷彿とさせる土塀ですね。

噂の主は小谷城、無論、城郭や石垣などは残っていない。城趾と思える場所で城主の末裔のかたであろうか、資料館を運営されている。残念ながら撮影禁止の為に内部状況を画像で提供出来ないが、近辺の民具や武具類あるいは農耕用具などが展示されていた。話を伺ってみると、戦国時代に城が落城した後、一族の方々が郷士として近辺に定着されたようだ。現場は標高80メートル程の小高い丘で、地形条件からみてもそんなに大規模な城とは思えないようだ。現在、丘の上の城趾には大きな病院が建設されており、病院の一角に小谷城趾の記念碑が設置されている。楠公さんとの縁も深く、南北朝時代には南朝方の武将として活躍されたようだ。

本丸跡と思える場所に設置された城趾の碑。病院の敷地内です。

歴史遺産を残しましたとの説明が・・・・・・・・・・所有者の病院。

道路沿いにも古城の碑文が。

落城したのは戦国時代と上述したが、織田信長や豊臣秀吉による根来攻めの戦禍によるようだ。根来衆は紀州の根来寺を本拠とする宗門集団だが泉州方面にも勢力を伸ばし、近隣の神社仏閣や地域の領主などは全て根来党で小谷城も当然ながら根来衆に属していたため襲撃されて落城してしまった。大阪夏の陣・冬の陣では徳川方として参戦との記録もあるようですから、落城後も郷士として武人の生き方を継承されたのでしょう。資料館の主も何代かの後の子孫の方でしょう。立派な門構えや大和式の母屋など、どうみても通常の農家の作りではありません。やはり地域で一定の勢力を持った支配層だったのでしょうね。

風格のある民家ですね、こちらも城主一族の末裔でしょうか。

名称はわかりませんが、城趾の一角に咲き誇っていました。

小谷城郷土館、城趾の一角で民具や鉄砲等の展示を。

武家屋敷を彷彿とさせる土塀ですね。

噂の主は小谷城、無論、城郭や石垣などは残っていない。城趾と思える場所で城主の末裔のかたであろうか、資料館を運営されている。残念ながら撮影禁止の為に内部状況を画像で提供出来ないが、近辺の民具や武具類あるいは農耕用具などが展示されていた。話を伺ってみると、戦国時代に城が落城した後、一族の方々が郷士として近辺に定着されたようだ。現場は標高80メートル程の小高い丘で、地形条件からみてもそんなに大規模な城とは思えないようだ。現在、丘の上の城趾には大きな病院が建設されており、病院の一角に小谷城趾の記念碑が設置されている。楠公さんとの縁も深く、南北朝時代には南朝方の武将として活躍されたようだ。

本丸跡と思える場所に設置された城趾の碑。病院の敷地内です。

歴史遺産を残しましたとの説明が・・・・・・・・・・所有者の病院。

道路沿いにも古城の碑文が。

落城したのは戦国時代と上述したが、織田信長や豊臣秀吉による根来攻めの戦禍によるようだ。根来衆は紀州の根来寺を本拠とする宗門集団だが泉州方面にも勢力を伸ばし、近隣の神社仏閣や地域の領主などは全て根来党で小谷城も当然ながら根来衆に属していたため襲撃されて落城してしまった。大阪夏の陣・冬の陣では徳川方として参戦との記録もあるようですから、落城後も郷士として武人の生き方を継承されたのでしょう。資料館の主も何代かの後の子孫の方でしょう。立派な門構えや大和式の母屋など、どうみても通常の農家の作りではありません。やはり地域で一定の勢力を持った支配層だったのでしょうね。

風格のある民家ですね、こちらも城主一族の末裔でしょうか。

名称はわかりませんが、城趾の一角に咲き誇っていました。

2010年08月15日

自転車の街

自転車をキーとした街作り、何ともユニークなアイディアであり素晴らしい着想である。イヤ、ヨーロッパの話ではない。当地のお隣さん堺市のことである。ここは昔から金属を加工する技術が伝承されてきたようだ。古くは古墳時代、前方後円墳の築造に鉄器が使用されたとの噂も聞く。そしてかの有名な堺鉄砲、近年では包丁を中心とした刃物産業・・・・・・・・・・その延長戦上にあるわけでもなかろうが、最近は自転車産業が盛んだ。世界的に著名な自転車用ギアのメーカーなどもこの街に存在する。下地は充分過ぎる程に存在したのだろう。そこを行政がうまくコーディネイトしたようだ。

ノンビリと走るチンチン電車、自転車と良くお似合いですね。

ドイツで世界最初に作られた自転車、無論レプリカです。

自転車を生かす街作り、自転車による街作り・・・・・・・・そうした視点で様々なイベントや取り組みが実施されているようだ。平地の多い堺市という地形上の利点も大きいのだろう。当地のように山がらみの中山間地では、正直自転車という乗り物は少々辛い。スポーツを狙いとしたダウンヒルが目的であれば別だが、日常の足には不向きな土地柄だ。さてこの堺市、自転車の街という特性もあって、世にも珍しい自転車博物館が存在する。ウン十年の昔、自転車小僧であった小生にはどうしても訪問したい場所であった。

最初のマウンテンバイクだそうです。

ジュニア向けの快足自転車、子どもにとっては憧れの存在?

ようやく時間を都合して訪ねて見ると、あるある、世界最初の自転車から年代を追って最新型のクロスバイクと呼ばれるタイプまで、数百台に登るのではなかろうか。夏休みとあって、子どもさん達がお絵描きに夢中だが、邪魔をしないように順番に覗いていく。歴史的遺産もさることながら一番心惹かれるのは、世界一周に使用された自転車。さすがに酷使されて少々くたびれてはいるが、ある種のオーラを放っている。かって自転車にテントを積み込んで日本一周の旅へ・・・・・・・・そんな計画を何度作り反故にしてきたことか。結果的には実現し得なかっただけに、羨望の思いに捕らわれる。旅立った人達は、最初の一歩を踏み越えられたのであろう、小生にはその決断が出来なかった。

世界一周に使用された自転車・・・・・・・・大の大人が憧れますね。

種々の自転車が置かれているが、最近の流行はクロスバイクと呼ばれるタイプだとか。簡単に言えば、野山を走り回るマウンテンバイクと道路を疾走するロードレーサーの両者の特性を併せ持ったような仕様だそうな。さすがに自転車の街、新たなトレンドも創り出しているようだ。そう言えば館内には最初のマウンテンバイクが展示されていたが、世界で最初にマウンテンバイクを量産したのも堺市のようだ。鉄砲鍛冶以来の伝統が進取の気風を産み出しているのだろう。この地で作られる自転車用ギアは世界中で使用されているとか、自転車の製造メーカーは異なっても基幹部品は共通なようですね。チンチン電車と自転車が走り回っている堺市の街、何とも古くて尚かつ新しい。

お馴染みのロードレーサー、自転車界のスポーツカーですか。

最近流行のクロスバイクだそうです、一度乗ってみたいですね。

ノンビリと走るチンチン電車、自転車と良くお似合いですね。

ドイツで世界最初に作られた自転車、無論レプリカです。

自転車を生かす街作り、自転車による街作り・・・・・・・・そうした視点で様々なイベントや取り組みが実施されているようだ。平地の多い堺市という地形上の利点も大きいのだろう。当地のように山がらみの中山間地では、正直自転車という乗り物は少々辛い。スポーツを狙いとしたダウンヒルが目的であれば別だが、日常の足には不向きな土地柄だ。さてこの堺市、自転車の街という特性もあって、世にも珍しい自転車博物館が存在する。ウン十年の昔、自転車小僧であった小生にはどうしても訪問したい場所であった。

最初のマウンテンバイクだそうです。

ジュニア向けの快足自転車、子どもにとっては憧れの存在?

ようやく時間を都合して訪ねて見ると、あるある、世界最初の自転車から年代を追って最新型のクロスバイクと呼ばれるタイプまで、数百台に登るのではなかろうか。夏休みとあって、子どもさん達がお絵描きに夢中だが、邪魔をしないように順番に覗いていく。歴史的遺産もさることながら一番心惹かれるのは、世界一周に使用された自転車。さすがに酷使されて少々くたびれてはいるが、ある種のオーラを放っている。かって自転車にテントを積み込んで日本一周の旅へ・・・・・・・・そんな計画を何度作り反故にしてきたことか。結果的には実現し得なかっただけに、羨望の思いに捕らわれる。旅立った人達は、最初の一歩を踏み越えられたのであろう、小生にはその決断が出来なかった。

世界一周に使用された自転車・・・・・・・・大の大人が憧れますね。

種々の自転車が置かれているが、最近の流行はクロスバイクと呼ばれるタイプだとか。簡単に言えば、野山を走り回るマウンテンバイクと道路を疾走するロードレーサーの両者の特性を併せ持ったような仕様だそうな。さすがに自転車の街、新たなトレンドも創り出しているようだ。そう言えば館内には最初のマウンテンバイクが展示されていたが、世界で最初にマウンテンバイクを量産したのも堺市のようだ。鉄砲鍛冶以来の伝統が進取の気風を産み出しているのだろう。この地で作られる自転車用ギアは世界中で使用されているとか、自転車の製造メーカーは異なっても基幹部品は共通なようですね。チンチン電車と自転車が走り回っている堺市の街、何とも古くて尚かつ新しい。

お馴染みのロードレーサー、自転車界のスポーツカーですか。

最近流行のクロスバイクだそうです、一度乗ってみたいですね。

2010年08月13日

自然食レストラン

グルメ指向、山海の珍味、不老長寿の薬膳・・・・・・・・一定の人々には限りなく魅力的なテーマのようであるが、小生にとっては別世界。全く関心もなく、レストランを探して彷徨い歩くような趣味も持ち合わせていない。巷に氾濫するその手の雑誌を捲ることもないので、何所に何があるのやら、さっぱりの門外漢である。こんな状況を哀れんだのか、単に同行者が欲しかったのか、良いレストランがあるので是非につきあえとのお言葉。山の神の指令とあらば、拒否権のない小生のこと、お抱え運転手を務めざるを得ないでしょう。台風も当地をかすめて通過、お天気も回復しそうなので暑気払いに出かけましょうかな。

有機野菜を中心とした自然食のレストランです。

メインは野菜類ですね。無論、契約農家から。

目指す地は当地から車で30分程度、堺市は南区。緑豊かな住宅街を望む幹線道路沿いにあった。自然食レストランひな野、とかいうそうだ。チェーン店のようで、そのうちの一店がこの地で営業中のようです。食べることにあまり関心が無いのですが、野菜と魚を中心とした健康志向、しかも有機栽培品ばかりとの触れ込み。小生の野菜と食べ比べねばと意気込むものの、いくらも食べられはしない。バイキング方式でどれだけ食べてもOKだそうだが、1回お代わりしただけで充分である。反して、相方の神は食べること食べること、自宅とは打って変わって食が進むようだ。調理の研究のために食べているの・・・・・・・・との講釈付きではあるのだが。

短い文章の中に4回も感謝の言葉が。日本人が忘れてしまったものでしょうね。

間接照明でまとめられたシックな装いの店内。

壁際にもさりげなく花々が。

素材がいいのか調理がうまいのか、薄味ながらしっとりした食感で、子ども連れでも安心して案内出来そうだ。お客様方も堪能されてるようで、何度も足を運んでおられる。主食としては五穀米や雑穀或いは麺類なども準備されているのだが、とうていはいりそうにも無い。デザートも種々取りそろえてあるようだが、小生の場合はコーヒーと黒蜜のところてん、わらび餅を頂戴した。これだけでも平常食の2倍近くはあるのではなかろうか。食べ過ぎは禁物、用心しておきましょう。その点、どの席を見渡しても女性軍の食欲はすさまじい勢いのようだ。

最後はやはりこれでしょう。ジュースやお茶では一寸ですね。

黒蜜のところてん、おいしかった。 同じくわらび餅。

今、畑ではゴーヤが最盛期なんだが、当然ゴーヤ料理も存在しました。ゴーヤのおひたしでしたが、特有の苦みが全くなし、苦みが嫌いな小生には食べやすい調理法でした。同じ食材でも調理の仕様によって、食が進む場合と退行する場合とがあるようです。腕の差とは言わないでおきましょう。1時間半程度在店しましたが、間接照明中心のシックな店作りは落ち着いた雰囲気を醸し出し、ノンビリと食事を楽しめました。外食を余り好まない小生でも、斯様なお店であれば再来店してもいいかなとの印象、気をよくした山の神は早速次のスケジュール調整に。

さりげなく中庭を覗ける席もあります。

有機野菜を中心とした自然食のレストランです。

メインは野菜類ですね。無論、契約農家から。

目指す地は当地から車で30分程度、堺市は南区。緑豊かな住宅街を望む幹線道路沿いにあった。自然食レストランひな野、とかいうそうだ。チェーン店のようで、そのうちの一店がこの地で営業中のようです。食べることにあまり関心が無いのですが、野菜と魚を中心とした健康志向、しかも有機栽培品ばかりとの触れ込み。小生の野菜と食べ比べねばと意気込むものの、いくらも食べられはしない。バイキング方式でどれだけ食べてもOKだそうだが、1回お代わりしただけで充分である。反して、相方の神は食べること食べること、自宅とは打って変わって食が進むようだ。調理の研究のために食べているの・・・・・・・・との講釈付きではあるのだが。

短い文章の中に4回も感謝の言葉が。日本人が忘れてしまったものでしょうね。

間接照明でまとめられたシックな装いの店内。

壁際にもさりげなく花々が。

素材がいいのか調理がうまいのか、薄味ながらしっとりした食感で、子ども連れでも安心して案内出来そうだ。お客様方も堪能されてるようで、何度も足を運んでおられる。主食としては五穀米や雑穀或いは麺類なども準備されているのだが、とうていはいりそうにも無い。デザートも種々取りそろえてあるようだが、小生の場合はコーヒーと黒蜜のところてん、わらび餅を頂戴した。これだけでも平常食の2倍近くはあるのではなかろうか。食べ過ぎは禁物、用心しておきましょう。その点、どの席を見渡しても女性軍の食欲はすさまじい勢いのようだ。

最後はやはりこれでしょう。ジュースやお茶では一寸ですね。

黒蜜のところてん、おいしかった。 同じくわらび餅。

今、畑ではゴーヤが最盛期なんだが、当然ゴーヤ料理も存在しました。ゴーヤのおひたしでしたが、特有の苦みが全くなし、苦みが嫌いな小生には食べやすい調理法でした。同じ食材でも調理の仕様によって、食が進む場合と退行する場合とがあるようです。腕の差とは言わないでおきましょう。1時間半程度在店しましたが、間接照明中心のシックな店作りは落ち着いた雰囲気を醸し出し、ノンビリと食事を楽しめました。外食を余り好まない小生でも、斯様なお店であれば再来店してもいいかなとの印象、気をよくした山の神は早速次のスケジュール調整に。

さりげなく中庭を覗ける席もあります。

2010年08月04日

語り部のご婦人と

世の中には特異な能力を持った方々が多々おられるものである。森のお仕事の体験のあと、立ち寄った古民家の高齢のご夫婦もそうであった。優に80歳は越えておられるとお見受けするのに、明朗活発、意欲満々、創作活動に励んでおられる。ご主人は郷土史の探究に、奥方は民話を素材とした紙芝居を武器に語り部に・・・・・・・・・・・何とも愉快なご一家であった。2時間ほど過ごさせていただき、その活動の一端に触れたのだが、年齢と人間の知的活動とは全く関係のないことがしっかりと実感されました。土地の旧家で代々の教育一家だそうですが、さもありなんとの印象。家風と言えば古いかも知れませんが、一家に伝わる美学と伝統と種々の教え・・・・・・・・・・大事に伝え残さねばとの認識を新たにしました。

満月の夜みたいですね、舞台環境もなかなか整っています。

語り部を為さっておられるMi夫人です、80代には見えぬ若々しさ。

奥方は紙芝居を得意とされますが、素材は当地に伝わる民話を現代風にアレンジしたもの。直接、子ども達に語りかける内容ではなく、子ども達に伝える人々に語りかける・・・・・・・・との設定です。従って小さいお子さんには少々難しかったようですね。「諸越長者」と「猟師の話」の二作を演じていただきましたが、仏教的な寓話を秘めた人間としてのあり方を問う作品です。立派な手作りの紙芝居台、手書きの紙芝居の絵・・・・・・・・・とても素人の作品には思えません。下地の素養があられて長年の修練が加算されて醸し出てくる味でしょうか。80数年を伊達に過ごしてはおられないようです。

熱心に語り部の話に向き合うお客さん達・・・・・・森仕事の体験者です。

話が一段落しましたら庭に飛び出しまして、次なる遊びへ。

頂き物のおやつを頂戴しながら拝見しましたが、大人の我々が見ても考えさせられる内容でした。「諸越長者」は資産家が貧乏だけど楽しそうに暮らしている下々を見つめて、憧れ、如何にして彼等のようになれるのか、貧乏になれるのか・・・・・・・・との思いで日々の生活を改めていくお話です。正反対の発想は彼方此方で見聞しますが、どうして斯様な民話が当地に伝わっているのか不思議でもあります。無論、教訓めいた結論が用意されている訳ではなく、見られた各位がしっくりと考えてねとの発想のようです。

かっての少年達がブンブンコマ作りに夢中のようです。

こちらでは木の実を使ったクラフト三昧かな。

紙芝居の後はご夫婦も仲間にはいって貰ってクラフト三昧。木の実や木片を使っての人形作り、ブンブンコマ作り等を楽しみました。大の大人が童心に返っての工作時間です。得意な方、不器用な方、様々ですが皆さんたのしそうですね。数枚の画像をアップしておきますので雰囲気をご覧になって下さい。森林ボランティアといっても、毎回、樹木と格闘して伐倒してるだけではないのですよ。「よく学べ、よく遊べ」・・・・・・・・・・確か小学校でこんな教えを習いましたよね。

余程にユニークな物が出来上がったようです。講師の先生も嬉しそう。

ブンブンコマを上手に回すにはそれなりの才覚が必要なようですね。

満月の夜みたいですね、舞台環境もなかなか整っています。

語り部を為さっておられるMi夫人です、80代には見えぬ若々しさ。

奥方は紙芝居を得意とされますが、素材は当地に伝わる民話を現代風にアレンジしたもの。直接、子ども達に語りかける内容ではなく、子ども達に伝える人々に語りかける・・・・・・・・との設定です。従って小さいお子さんには少々難しかったようですね。「諸越長者」と「猟師の話」の二作を演じていただきましたが、仏教的な寓話を秘めた人間としてのあり方を問う作品です。立派な手作りの紙芝居台、手書きの紙芝居の絵・・・・・・・・・とても素人の作品には思えません。下地の素養があられて長年の修練が加算されて醸し出てくる味でしょうか。80数年を伊達に過ごしてはおられないようです。

熱心に語り部の話に向き合うお客さん達・・・・・・森仕事の体験者です。

話が一段落しましたら庭に飛び出しまして、次なる遊びへ。

頂き物のおやつを頂戴しながら拝見しましたが、大人の我々が見ても考えさせられる内容でした。「諸越長者」は資産家が貧乏だけど楽しそうに暮らしている下々を見つめて、憧れ、如何にして彼等のようになれるのか、貧乏になれるのか・・・・・・・・との思いで日々の生活を改めていくお話です。正反対の発想は彼方此方で見聞しますが、どうして斯様な民話が当地に伝わっているのか不思議でもあります。無論、教訓めいた結論が用意されている訳ではなく、見られた各位がしっくりと考えてねとの発想のようです。

かっての少年達がブンブンコマ作りに夢中のようです。

こちらでは木の実を使ったクラフト三昧かな。

紙芝居の後はご夫婦も仲間にはいって貰ってクラフト三昧。木の実や木片を使っての人形作り、ブンブンコマ作り等を楽しみました。大の大人が童心に返っての工作時間です。得意な方、不器用な方、様々ですが皆さんたのしそうですね。数枚の画像をアップしておきますので雰囲気をご覧になって下さい。森林ボランティアといっても、毎回、樹木と格闘して伐倒してるだけではないのですよ。「よく学べ、よく遊べ」・・・・・・・・・・確か小学校でこんな教えを習いましたよね。

余程にユニークな物が出来上がったようです。講師の先生も嬉しそう。

ブンブンコマを上手に回すにはそれなりの才覚が必要なようですね。

2010年07月30日

葛城の道

格別な知識があるわけでもないのだが、歴史が好きであちこちと訪ね歩いている。本日は久方ぶりの雨、農作業は中止としてふらりと歴史探訪の旅へ。目指すは金剛山を挟んで当地の反対側、奈良県の御所市や葛城市方面である。ここは大和王朝以前に栄えた豪族葛城王朝の根拠地で、神話の天孫降臨の舞台ともなった高天原が存すると聞く。実際、地図で確認すると金剛山の東山麓に高天原と称する山村が存在する。小生は何の根拠も無いのだが、高天原は宮崎県の高千穂方面かと想像していた。学問的な裏付けは皆目持って無いのだが、好奇心に駆られて動くのが素人の持つ強みでしょう、何でも見て野郎精神で参りましょうかな。

最初に立ち寄ったのが、葛城の道歴史文化館。見学料は無料です。

ワラで作られた大蛇が何とも愛くるしい。由来を尋ねたのだが、ご存じ無いようで。

展示品ではやはり農耕具に目が行きますね。

まずは現地での資料集め、最初に訪問したのは「葛城の道歴史文化館」。高嶋神社のお隣にひっそりと控えておられる。地元葛城の道に関する資料の展示と簡単な案内もしていただける。各種の地図やパンフレットをいただき、展示物も拝見する。ワラで作った大蛇が何とも愛くるしい。お隣の高嶋神社は古代豪族の鴨一族が発祥の地に建てた氏神様で全国の賀茂神社の総社にあたるそうだ。ちなみに各地に残る「賀茂」という地名は鴨一族が移住・開拓した地域のようですね。さて肝心の高天原ですが、もらった資料では山手の方に車で10分程度登った小さな集落だとか。

お隣の高嶋神社。古代豪族鴨一族の氏神様のようです。

高嶋神社の本殿、格式の高いお宮さんのようです。

地図を頼りに細い道を上りますと、樹齢数百年とも思える巨木の杉が何本も出迎えてくれました。高天彦神社の参道です。天孫降臨が事実であるかのような厳粛な雰囲気を漂わせています。相当古い社のようで、何でも祖神が八咫烏と共に神武天皇の東征に参加したとかしないとか。事実関係は不明ですが、大和王朝が飛鳥に都を開く以前から大きな勢力集団があったのでしょうね。現場は典型的な山村風景で、金剛山からの渓流水を利用して稲作や切り花の栽培或いは果樹園等が営まれています。東向きの下り勾配の丘陵地で、水有り田圃有りで日照・通風・展望・良しの好立地です。古代人でなくとも住みたくなるような地形条件ですね。

高天原の中心部に存する高天彦神社、天孫降臨の舞台?

樹齢数百年はあろうかと思える杉、神社への参道です。

高天原の山村風景、往事は一つの都であったかも。

本日が好天でしたら、高嶋神社から高天原を経て葛城山麓の六地蔵石仏までおよそ15キロ程の葛城の道を歩く予定でしたが、雨のため敵わぬようです。この葛城の道は昔の街道と聞きましたが、葛城王朝の軍勢も此路を歩いて神武天皇の東征に従軍したのでしょうか。事実を確かめる術はありませんが、そんな事を想像しながら古のルートを歩いてみたいものです。雨の中でうろうろして大分体も冷え込みました。山麓には温泉施設「かもきみの湯」があります。一風呂浴びて美味しいものでもいただいてから帰路につきましょうかな。

葛城の道はこうした小さな集落を繋ぐように南北に走っています。

最初に立ち寄ったのが、葛城の道歴史文化館。見学料は無料です。

ワラで作られた大蛇が何とも愛くるしい。由来を尋ねたのだが、ご存じ無いようで。

展示品ではやはり農耕具に目が行きますね。

まずは現地での資料集め、最初に訪問したのは「葛城の道歴史文化館」。高嶋神社のお隣にひっそりと控えておられる。地元葛城の道に関する資料の展示と簡単な案内もしていただける。各種の地図やパンフレットをいただき、展示物も拝見する。ワラで作った大蛇が何とも愛くるしい。お隣の高嶋神社は古代豪族の鴨一族が発祥の地に建てた氏神様で全国の賀茂神社の総社にあたるそうだ。ちなみに各地に残る「賀茂」という地名は鴨一族が移住・開拓した地域のようですね。さて肝心の高天原ですが、もらった資料では山手の方に車で10分程度登った小さな集落だとか。

お隣の高嶋神社。古代豪族鴨一族の氏神様のようです。

高嶋神社の本殿、格式の高いお宮さんのようです。

地図を頼りに細い道を上りますと、樹齢数百年とも思える巨木の杉が何本も出迎えてくれました。高天彦神社の参道です。天孫降臨が事実であるかのような厳粛な雰囲気を漂わせています。相当古い社のようで、何でも祖神が八咫烏と共に神武天皇の東征に参加したとかしないとか。事実関係は不明ですが、大和王朝が飛鳥に都を開く以前から大きな勢力集団があったのでしょうね。現場は典型的な山村風景で、金剛山からの渓流水を利用して稲作や切り花の栽培或いは果樹園等が営まれています。東向きの下り勾配の丘陵地で、水有り田圃有りで日照・通風・展望・良しの好立地です。古代人でなくとも住みたくなるような地形条件ですね。

高天原の中心部に存する高天彦神社、天孫降臨の舞台?

樹齢数百年はあろうかと思える杉、神社への参道です。

高天原の山村風景、往事は一つの都であったかも。

本日が好天でしたら、高嶋神社から高天原を経て葛城山麓の六地蔵石仏までおよそ15キロ程の葛城の道を歩く予定でしたが、雨のため敵わぬようです。この葛城の道は昔の街道と聞きましたが、葛城王朝の軍勢も此路を歩いて神武天皇の東征に従軍したのでしょうか。事実を確かめる術はありませんが、そんな事を想像しながら古のルートを歩いてみたいものです。雨の中でうろうろして大分体も冷え込みました。山麓には温泉施設「かもきみの湯」があります。一風呂浴びて美味しいものでもいただいてから帰路につきましょうかな。

葛城の道はこうした小さな集落を繋ぐように南北に走っています。

2010年07月29日

トムソーヤーの館

子どもの頃にワクワクしながら「トムソーヤーの冒険」という本を読みふけったご記憶はないだろうか。マーク・トウェインの作で10歳の腕白少年トムソーヤーが自然豊かな田舎町で様々な悪戯や冒険を行う物語である。大人の決めた枠からはみ出して、自由奔放に生きぬく様は大人が読んでも楽しいのではなかろうか。偶然なことで、トムソーヤーみたいな生活を行っている万年少年と出会ってしまった。南河内のとある山の中腹、ミカン畑の奥の森の中であった。ご本人の安寧な暮らしのために場所は秘匿しておきますが、東部に展望が開けた風光明媚な土地である。惜しむらくは渓流が存在しないこと、水は天からのもらい水のようであった。

この農道を走った奥の森の中に秘密基地が・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

手作りの3棟の建物が。愛称はモコモコ山、竹炭の製造過程から名付けたとか。

早朝からサツマイモの草抜きをやっていたが、暑さでへたばってしまい、風通しのいい山の上で涼もうと林道を走っていたら、道端で作業中の少年(かっての)が、「ヤアー」と声がけ。スピードが遅いとはいえ、走行中のドライバイーをよくぞ見分けるものである。知人のOn氏であった。かねて山暮らしをやっているとの風評は聞き及んでいたが、まさか山の中で遭遇しようとは。寄ってけよ、との声に甘えて興味津々の小生はチャンスを逃さない。彼の秘密基地はミカン山に作られた農道の奥の森の中であった。

これが噂の竹炭製造器、すなわち炭窯です。材は上部からの出し入れ。

屋内には試作品や商品や売れ残りの作品が。

作品は思いも寄らぬ物ばかり、創造力逞しきお方のようで。

忽然と現れた秘密基地はプレハブと木造の3棟の建物から構成されていた。驚いたことに全て彼の自作のようである。ログビルダーなる概念はTV番組などでよく登場するが、ほんまに自作家を拝見したのは初めてである。彼はここで竹炭を焼き、いろんな工芸品を作って暮らしを立てている。いわば森の工芸作家といった位置づけであろうか。部屋の中には様々な作品が並べてあった。試作品であり、商品であり、売れ残りであるとか。経済的には厳しいようだが、自由奔放な暮らし方はまさにトムソーヤーそのもののようであった。件の水は、天水を得意の竹炭で浄化しているようだ。見せて貰ったが、1年前の水が綺麗に保管されていた。さすがに飲用にはどうかと思うが他の用途には充分使用できそうだ。

このデッキに寝そべって朝日を拝みながらビールを?

デッキからの展望です。金剛山から朝日が昇ります。

子どもの頃は秘密基地に憧れていた。自由に使える基地を作って、大人に縛られない毎日が送れたら・・・・・・・・・・そんな想いを抱いた方も少なくないだろう。大半は世間のしがらみの中で、忘れ去っていくのだが、忘れきれない人物が存在されたようだ。「少年老いやすく学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず・・・・・・・・・・・・・・・・」ではないが、子どもの頃に抱いた夢の実現に日々邁進されるOn氏、その情熱と行動力に大きなエールを送りたいと思います。少年の頃の様々な夢を、どこかに置き忘れてしまったかっての少年より。

大工仕事の素養もお持ちのようで。ツウバイフォーの仕様による建築、柱無しです。

この農道を走った奥の森の中に秘密基地が・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

手作りの3棟の建物が。愛称はモコモコ山、竹炭の製造過程から名付けたとか。

早朝からサツマイモの草抜きをやっていたが、暑さでへたばってしまい、風通しのいい山の上で涼もうと林道を走っていたら、道端で作業中の少年(かっての)が、「ヤアー」と声がけ。スピードが遅いとはいえ、走行中のドライバイーをよくぞ見分けるものである。知人のOn氏であった。かねて山暮らしをやっているとの風評は聞き及んでいたが、まさか山の中で遭遇しようとは。寄ってけよ、との声に甘えて興味津々の小生はチャンスを逃さない。彼の秘密基地はミカン山に作られた農道の奥の森の中であった。

これが噂の竹炭製造器、すなわち炭窯です。材は上部からの出し入れ。

屋内には試作品や商品や売れ残りの作品が。

作品は思いも寄らぬ物ばかり、創造力逞しきお方のようで。

忽然と現れた秘密基地はプレハブと木造の3棟の建物から構成されていた。驚いたことに全て彼の自作のようである。ログビルダーなる概念はTV番組などでよく登場するが、ほんまに自作家を拝見したのは初めてである。彼はここで竹炭を焼き、いろんな工芸品を作って暮らしを立てている。いわば森の工芸作家といった位置づけであろうか。部屋の中には様々な作品が並べてあった。試作品であり、商品であり、売れ残りであるとか。経済的には厳しいようだが、自由奔放な暮らし方はまさにトムソーヤーそのもののようであった。件の水は、天水を得意の竹炭で浄化しているようだ。見せて貰ったが、1年前の水が綺麗に保管されていた。さすがに飲用にはどうかと思うが他の用途には充分使用できそうだ。

このデッキに寝そべって朝日を拝みながらビールを?

デッキからの展望です。金剛山から朝日が昇ります。

子どもの頃は秘密基地に憧れていた。自由に使える基地を作って、大人に縛られない毎日が送れたら・・・・・・・・・・そんな想いを抱いた方も少なくないだろう。大半は世間のしがらみの中で、忘れ去っていくのだが、忘れきれない人物が存在されたようだ。「少年老いやすく学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず・・・・・・・・・・・・・・・・」ではないが、子どもの頃に抱いた夢の実現に日々邁進されるOn氏、その情熱と行動力に大きなエールを送りたいと思います。少年の頃の様々な夢を、どこかに置き忘れてしまったかっての少年より。

大工仕事の素養もお持ちのようで。ツウバイフォーの仕様による建築、柱無しです。

2010年07月28日

涼やかさを求めて

毎日暑いですね、こうも暑さが続きますととてもじゃないが1日作業なんて出来そうにありません。どこぞ涼しげな場所はないものかと探し求めるのが人間の性でしょう。かといって南極北極どころか高原のリゾート地も縁なき衆生。手近な場所でとなりますと、森か川か木陰かといったあたりでしょうね。よく訪ねますのが岩湧山の四季彩館、車で林道を一走りで到着します。道中、樹林帯を走りますので、それなりには涼しげです。加賀田川からの涼風が程よく体を冷やしてくれ、四季彩館につく頃には森の住民へと変化しております。岩湧山への登山者が三々五々見受けられる程度で、家族連れもハイカーも不在なようです。静かな環境でのんびりと・・・・・・・・そんな時間帯を望まれるならかっこうの場所かも知れませんね。

加賀田川の清冽な流れ、はだしで歩き回りたいですね。

川にはまだ淵や瀬が残っていますね、この環境なら魚が生きれます。

岩湧山の中腹に岩湧寺や四季彩館或いはキャンプ場などが設置してあって、一寸した森の遊び場といった雰囲気です。中心となるのは岩湧寺でしょう。創建は古く、7世紀の末に役小角(えんのおずぬ、修験道の創始者とも)が開いたと伝えられています。長年、修験道の道場として栄えたものと想像されますが、現在は融通念仏宗に所属されてるようです。住職もご不在のようで、往事の勢いは無さそうですね。あたり一面が秋海棠の花園となっていますが、開花期はもう少し後の9月頃です。杉の巨木が立ち並び、いかにもの伝統と重さを感じさせてくれます。本堂や庫裏或いは多宝塔等が残っており、神社仏閣がお好きな方には格好の安らぎの場かも知れませんね。

岩湧寺庫裏への進入路です。秋は紅葉が綺麗ですよ。

岩湧寺の本堂です。開祖は役小角、本堂は江戸時代の作みたいです。

うっそうたる杉の巨木がたくさん生えています。

四季彩館は地元の行政が建設した施設で、森を楽しむ拠点といいますか、社会教育施設とでもいいましょうか、多方面に活用できる施設です。常駐のスタッフもおられ、大抵の森の難問は解決可能なようです、お気軽に訪ねてみて下さい。無論、何方でも利用可能で、デッキに座り込みながら備え付けの写真集などをめくるのも楽しいものです。此処は熱狂的なファンの方も多いようで、個人のカメラマンが作成した写真集が何冊も寄贈されています。画像の主役は岩湧の森の住人達で、何とも美しい野草や愛くるしい小動物達が顔を見せてくれますよ。スタッフが作られたと思しきクラフトもあり、家族連れで1日ゆっくりと楽しんで下さい。

スタッフの方の手作りなんでしょう。かわいい門番さんが。

室内です。寄贈された写真集は一読の価値があります。

屋外のウッドデッキ、弁当タイムには打って付けの場所ですね。

元気な方は岩湧山への登山も可能です。四季彩館から1時間前後位でしょうか、無論、コースや登られる方の体力で変化しますがそう多くの時間を要する場所ではありません。山頂は全面的な茅場で、夏場はグリーンの秋から冬は茶色のカヤが風にたなびく様は壮観です。岩湧寺周辺よりは遙かに涼しいので、汗拭きながら登ってもそれ以上の価値が存在しますよ。結局、一番涼しいのは岩湧山の山頂でしょうか。

お帰りはこちらから。

加賀田川の清冽な流れ、はだしで歩き回りたいですね。

川にはまだ淵や瀬が残っていますね、この環境なら魚が生きれます。

岩湧山の中腹に岩湧寺や四季彩館或いはキャンプ場などが設置してあって、一寸した森の遊び場といった雰囲気です。中心となるのは岩湧寺でしょう。創建は古く、7世紀の末に役小角(えんのおずぬ、修験道の創始者とも)が開いたと伝えられています。長年、修験道の道場として栄えたものと想像されますが、現在は融通念仏宗に所属されてるようです。住職もご不在のようで、往事の勢いは無さそうですね。あたり一面が秋海棠の花園となっていますが、開花期はもう少し後の9月頃です。杉の巨木が立ち並び、いかにもの伝統と重さを感じさせてくれます。本堂や庫裏或いは多宝塔等が残っており、神社仏閣がお好きな方には格好の安らぎの場かも知れませんね。

岩湧寺庫裏への進入路です。秋は紅葉が綺麗ですよ。

岩湧寺の本堂です。開祖は役小角、本堂は江戸時代の作みたいです。

うっそうたる杉の巨木がたくさん生えています。

四季彩館は地元の行政が建設した施設で、森を楽しむ拠点といいますか、社会教育施設とでもいいましょうか、多方面に活用できる施設です。常駐のスタッフもおられ、大抵の森の難問は解決可能なようです、お気軽に訪ねてみて下さい。無論、何方でも利用可能で、デッキに座り込みながら備え付けの写真集などをめくるのも楽しいものです。此処は熱狂的なファンの方も多いようで、個人のカメラマンが作成した写真集が何冊も寄贈されています。画像の主役は岩湧の森の住人達で、何とも美しい野草や愛くるしい小動物達が顔を見せてくれますよ。スタッフが作られたと思しきクラフトもあり、家族連れで1日ゆっくりと楽しんで下さい。

スタッフの方の手作りなんでしょう。かわいい門番さんが。

室内です。寄贈された写真集は一読の価値があります。

屋外のウッドデッキ、弁当タイムには打って付けの場所ですね。

元気な方は岩湧山への登山も可能です。四季彩館から1時間前後位でしょうか、無論、コースや登られる方の体力で変化しますがそう多くの時間を要する場所ではありません。山頂は全面的な茅場で、夏場はグリーンの秋から冬は茶色のカヤが風にたなびく様は壮観です。岩湧寺周辺よりは遙かに涼しいので、汗拭きながら登ってもそれ以上の価値が存在しますよ。結局、一番涼しいのは岩湧山の山頂でしょうか。

お帰りはこちらから。

2010年07月03日

河内鋳物師

河内鋳物師(かわちいもじ)なる言葉は存じていたが、その実態については白紙の状態であった。何か鉄をいらって(加工して)生活用品でも作っているんだろう・・・・・・・・・・・程度の気楽な認識しか持ち合わせていなかった。ふとした奇縁で黒姫山古墳との接点が出来、ついでにいろいろ調べて見ると、ご当地が鉄製品のとんでもない一大産地であったことが判明した。無論、歴史上のある限られた時期の話で、現在その面影は皆目みられない。美原町(現在は合併して堺市美原区)の大保と呼ばれる地域なんだが、かっては大保千軒とも呼ばれ、鉄器製造業者の多寡を誇ったそうだ。時代的には平安朝末期から室町朝の中頃まで。

黒姫山古墳、大量の鉄製武器が出土したようです。5世紀中頃の築造。

鉄製武器と一緒に大量の埴輪も出土したようです。

何でこの地に鉄器製造業が・・・・・・・誰しも不審に思われるだろうが小生もその一人。当地に砂鉄が産出したとの話も聞かないし鉄鉱石があるわけでもない。思うに当時の鉄器産業とは現代でいうと原子力産業にも匹敵するハイテク技術ではなかっただろうか。当然、純国産の技術で賄えるものではなく、渡来系の技術者集団が想像される。そこでキーになるのが所在位置である。難波の津と呼ばれた国際港から都の飛鳥に至る竹之内街道(国道1号線)がすぐ近くを通るのと、当時の海岸線は今よりかなり内陸に近く、情報や技術が大陸や半島から入手しやすい立地条件にあったからではなかろうか。

河内鋳物師の代表作、西日本各地に存在するようです。

ここで先ほどの黒姫山古墳が大きな意味を持ってくる。この古墳、敗戦直後の昭和22年頃に発掘調査されたようだが、24個もの鎧や鉄兜或いは剣などが出土したようだ。5世紀中頃の築造とされ、当地の豪族丹比氏のリーダーを葬ったのではと推理されている。大量の鉄製武具は既に鉄加工の技術が存在した若しくは導入できるだけの背景が存在したと考えられる。ひょっとしたら丹比氏自身が渡来系の氏族だったかも知れず、鉄製武器で武装した軍事集団だったかも知れない。そうした下地があった上での鉄器産業であろう。

黒姫山古墳から出土した鉄製武具、軍事集団の可能性も。

上述したように平安朝末期から興隆し室町期の中頃には消えていく。主に鉄製鍋や釣り鐘等がメインとなる商品のようだった。需要と保護者を求め、技術者が全国各地へと散らばっていったようだが、堺の火縄銃制作と大量販売などは彼等の末裔の活躍によるものかも知れませんね。

美原町を訪ね歩いたのですが、鉄の加工については多くの資料が残っていましたが、鉄そのものの生産或いは搬入はどうしていたのか、そこらは謎のままです。釣り鐘や鍋の製造は鉄を溶かして流動状態にして鋳型に流し込んだようです。原材料の鉄はどうして確保したのか、まだまだ調査が必要なようですね。

生活用品や農具など民生品の生産が主な役割だったようですね。

黒姫山古墳、大量の鉄製武器が出土したようです。5世紀中頃の築造。

鉄製武器と一緒に大量の埴輪も出土したようです。

何でこの地に鉄器製造業が・・・・・・・誰しも不審に思われるだろうが小生もその一人。当地に砂鉄が産出したとの話も聞かないし鉄鉱石があるわけでもない。思うに当時の鉄器産業とは現代でいうと原子力産業にも匹敵するハイテク技術ではなかっただろうか。当然、純国産の技術で賄えるものではなく、渡来系の技術者集団が想像される。そこでキーになるのが所在位置である。難波の津と呼ばれた国際港から都の飛鳥に至る竹之内街道(国道1号線)がすぐ近くを通るのと、当時の海岸線は今よりかなり内陸に近く、情報や技術が大陸や半島から入手しやすい立地条件にあったからではなかろうか。

河内鋳物師の代表作、西日本各地に存在するようです。

ここで先ほどの黒姫山古墳が大きな意味を持ってくる。この古墳、敗戦直後の昭和22年頃に発掘調査されたようだが、24個もの鎧や鉄兜或いは剣などが出土したようだ。5世紀中頃の築造とされ、当地の豪族丹比氏のリーダーを葬ったのではと推理されている。大量の鉄製武具は既に鉄加工の技術が存在した若しくは導入できるだけの背景が存在したと考えられる。ひょっとしたら丹比氏自身が渡来系の氏族だったかも知れず、鉄製武器で武装した軍事集団だったかも知れない。そうした下地があった上での鉄器産業であろう。

黒姫山古墳から出土した鉄製武具、軍事集団の可能性も。

上述したように平安朝末期から興隆し室町期の中頃には消えていく。主に鉄製鍋や釣り鐘等がメインとなる商品のようだった。需要と保護者を求め、技術者が全国各地へと散らばっていったようだが、堺の火縄銃制作と大量販売などは彼等の末裔の活躍によるものかも知れませんね。

美原町を訪ね歩いたのですが、鉄の加工については多くの資料が残っていましたが、鉄そのものの生産或いは搬入はどうしていたのか、そこらは謎のままです。釣り鐘や鍋の製造は鉄を溶かして流動状態にして鋳型に流し込んだようです。原材料の鉄はどうして確保したのか、まだまだ調査が必要なようですね。

生活用品や農具など民生品の生産が主な役割だったようですね。

2010年07月01日

農家の間取り

古民家を訪ねるのが好きで彼方此方出かけては覗き回っている。大半は農家仕様の民家なんだが、特徴的なのはいわゆる田の字型の間取りであろう。部屋が4部屋で土間と台所付き、トイレと風呂は別棟にという構造である。畳若しくは板の間の部屋が4個前後左右に配置され、襖や障子の間仕切りを取っ払うと大部屋となる形式である。屋内で冠婚葬祭なども実施したであろうから、大勢の人間が座れるスペースが必要だったようだ。必然性の故か彼方此方の地域で同じ構造を見かける。規模の大小はあっても田の字型の構成は同じようだ。つい最近、奈良県の民俗資料館を訪ねたのだが、集められた県内の古民家全てが同じような間取りであった。

奈良県下で見られる大和建築の農家です。

当地でも農を営む古民家と思しき家屋は残っているが、さすがに居住中の民家は覗くわけにはいかない。だが外観から見て多分田の字型の間取りが残っているのではと想像される。但し、比較的に新しい農家建築はさすがに異なっており、利便性のいいように工夫されている。一番大きな特徴は倉庫というか蔵というのか、農機具の格納庫が確保されていることだろ。とりわけ米農家にとっては、コンバインにトラクターに田植機に軽トラに・・・・・・・・・・・大きめの農機具が目白押しで、少々の倉庫では間に合わないほどだ。当然それなりの出費も伴い、少々農作物を作っても採算が取れない。結局、兼業を行って農外収入で機械代を賄っているのが現状だろう。

典型的な田の字型の間取り、自宅で冠婚葬祭も行ったのでしょう。

はまいこと呼称される板の間、ここで昼食などを取ったのでしょう。

時代とともに又農法の変化と共に家屋の建築様式も変化してくる。田の字型間取りの農家建築も、そのうち歴史上の話として語られるかも知れない。貴重な文化遺産、今の内にしっかり見学しておかないと。

田の字型間取りで利便性が高いと思えるのは土間の形式、農作業から戻ってもそのままの服装で家事や食事が行えることだ。恐らく居間などに上がることなく所用を済ませ、折り返し午後の農作業へと出向いたのではなかろうか。夜には夜なべ仕事の作業場ともなったのだろう。又、台所には中央部にへっついさん(現在のシステムキッチンに相当か)が存在し、炎と煙の活用を最大限に計っていたようだ。

へっついさんです。熱と煙が順に回るような構造ですね。

流しの構造はほぼ同じですね。水は水道ではなく貯めおきのようです。

現在の農家建築は上述のような特異性のある構造は無いのではなかろうか。詳細は不明だが、農作業に出向かぬ奥方も少なくないとか。近代的な間取りと電化製品に囲まれ、住宅を拝見しただけでは農家とは識別が困難かも知れない。

奈良県下で見られる大和建築の農家です。

当地でも農を営む古民家と思しき家屋は残っているが、さすがに居住中の民家は覗くわけにはいかない。だが外観から見て多分田の字型の間取りが残っているのではと想像される。但し、比較的に新しい農家建築はさすがに異なっており、利便性のいいように工夫されている。一番大きな特徴は倉庫というか蔵というのか、農機具の格納庫が確保されていることだろ。とりわけ米農家にとっては、コンバインにトラクターに田植機に軽トラに・・・・・・・・・・・大きめの農機具が目白押しで、少々の倉庫では間に合わないほどだ。当然それなりの出費も伴い、少々農作物を作っても採算が取れない。結局、兼業を行って農外収入で機械代を賄っているのが現状だろう。

典型的な田の字型の間取り、自宅で冠婚葬祭も行ったのでしょう。

はまいこと呼称される板の間、ここで昼食などを取ったのでしょう。

時代とともに又農法の変化と共に家屋の建築様式も変化してくる。田の字型間取りの農家建築も、そのうち歴史上の話として語られるかも知れない。貴重な文化遺産、今の内にしっかり見学しておかないと。

田の字型間取りで利便性が高いと思えるのは土間の形式、農作業から戻ってもそのままの服装で家事や食事が行えることだ。恐らく居間などに上がることなく所用を済ませ、折り返し午後の農作業へと出向いたのではなかろうか。夜には夜なべ仕事の作業場ともなったのだろう。又、台所には中央部にへっついさん(現在のシステムキッチンに相当か)が存在し、炎と煙の活用を最大限に計っていたようだ。

へっついさんです。熱と煙が順に回るような構造ですね。

流しの構造はほぼ同じですね。水は水道ではなく貯めおきのようです。

現在の農家建築は上述のような特異性のある構造は無いのではなかろうか。詳細は不明だが、農作業に出向かぬ奥方も少なくないとか。近代的な間取りと電化製品に囲まれ、住宅を拝見しただけでは農家とは識別が困難かも知れない。

2010年06月26日

灯芯作りの里

奈良県で灯芯作りが行われている・・・・・・・・ふとした奇縁でそんな話を聞き込んだ。物好きな小生のこと、これは是非とも訪ねなくては、そう決心するのに時間は要しなかった。私宅から車を走らせること1時間半余り、奈良盆地の中央部に位置する安堵町(あんどちょう)がその舞台であった。安堵町といってもピンと来にくいでしょうが、大和郡山市の南隣という表現でおおよその位置は掴めていただけるだろうか。此処は大和川の上流域にあたり、多くの支流が交差する低湿地帯にあたったようだ。その環境がイ草作りに最適だったようで、、地場産業として盛大に取り組まれてきたとか。但し、昭和40年代末頃までの話だそうで、最近は過去形で語られるようですね。

灯芯作りを再現されています、右側男性がイ草から髄を抽出しています。

ご当地では綿花も栽培されているようですね。

現場を歩き回ってみたが。広がるのは水田ばかりでイ草の栽培地は発見出来なかった。聞き及ぶところでは、今頃が収穫期にあたるそうだが、需要の減少と費用対投資効果の点検によるものでしょう。イ草の用途は畳表が主体だったが、天然物から工場生産の人工物へと変化しましたし、灯芯もローソクの利用減少で販路が無くなって来たのでしょう。灯芯、そうローソクの中心部に存在する白い芯のことである。この材料がイ草とは本日まで全く存じなかった。

商品となった灯芯です。イ草の髄が短く裁断されています。

乾燥させたイ草です。

秋に植えたイ草を今頃収穫し、その内部から髄を取りだして乾燥させローソクの芯として活用するそうだ。奈良はご存じのように寺社の街、かっては膨大な消費量だったのだろう。現在もイ草を他府県から搬入して、神社仏閣向けの灯芯作りは実施されているようだ。栄枯盛衰は世の習いだが、かっての伝統産業が次第に廃れていくのは寂しい限りである。ご当地で活躍した人物に今村勤三氏(明治期の政治家・奈良県の父)がおられるが、氏の自宅跡が歴史民俗資料館として公開されている。約500坪にも及ぶ大きな邸宅で、灯芯作りの資料も展示してあるので、興味をお持ちの方は覗かれたらいいでしょう。

今村勤三氏宅跡が歴史民俗資料館として公開されています。

イ草から抽出された髄、灯芯の原料となります。

又、この地には太子道という街道が存在する。かの聖徳太子が飛鳥の官庁街から斑鳩の法隆寺へと馬で通われたルートのようだ。太子が休息された馬休めの石と称する物も現存しており、時間があればゆっくり歩かれるのも一興でしょうね。

飽波神社、馬休めの石はこの境内です。鳥居前の道が太子道。

灯芯作りを再現されています、右側男性がイ草から髄を抽出しています。

ご当地では綿花も栽培されているようですね。

現場を歩き回ってみたが。広がるのは水田ばかりでイ草の栽培地は発見出来なかった。聞き及ぶところでは、今頃が収穫期にあたるそうだが、需要の減少と費用対投資効果の点検によるものでしょう。イ草の用途は畳表が主体だったが、天然物から工場生産の人工物へと変化しましたし、灯芯もローソクの利用減少で販路が無くなって来たのでしょう。灯芯、そうローソクの中心部に存在する白い芯のことである。この材料がイ草とは本日まで全く存じなかった。

商品となった灯芯です。イ草の髄が短く裁断されています。

乾燥させたイ草です。

秋に植えたイ草を今頃収穫し、その内部から髄を取りだして乾燥させローソクの芯として活用するそうだ。奈良はご存じのように寺社の街、かっては膨大な消費量だったのだろう。現在もイ草を他府県から搬入して、神社仏閣向けの灯芯作りは実施されているようだ。栄枯盛衰は世の習いだが、かっての伝統産業が次第に廃れていくのは寂しい限りである。ご当地で活躍した人物に今村勤三氏(明治期の政治家・奈良県の父)がおられるが、氏の自宅跡が歴史民俗資料館として公開されている。約500坪にも及ぶ大きな邸宅で、灯芯作りの資料も展示してあるので、興味をお持ちの方は覗かれたらいいでしょう。

今村勤三氏宅跡が歴史民俗資料館として公開されています。

イ草から抽出された髄、灯芯の原料となります。

又、この地には太子道という街道が存在する。かの聖徳太子が飛鳥の官庁街から斑鳩の法隆寺へと馬で通われたルートのようだ。太子が休息された馬休めの石と称する物も現存しており、時間があればゆっくり歩かれるのも一興でしょうね。

飽波神社、馬休めの石はこの境内です。鳥居前の道が太子道。

2010年06月24日

ササユリの花

始めてササユリに遭遇したのはいつだったろうか。里山倶楽部と出会うまでは全く存じなかった。倶楽部の活動の中で、ササユリの保全活動に取り組んでおられる地元の古老をしり、その中から関心が呼び出されていったようだ。最初の遭遇は草刈りの実習を受けていた10年ほど前ではなかったかと記憶している。雨の日にひっそりと咲くササユリに出逢い、その清楚な美しさに魅了されてしまった。以来、毎年のように梅雨時になると探し求めるが、滅多に出会えるものではない。かっては里山のそこかしこに咲き誇っていたようだが、すっかりと減少し、幻の花となってしまったようだ。

梅雨時に咲くササユリの花、滅多に見れなくなりました。

当地でも数カ所しか存在場所を把握していない。ご紹介してササユリの美しさに触れていただきたいが、世には心なき人々も多い。荒らされては困るので場所は秘匿しておく方がササユリの為でもありましょう。アルプスの高山植物ですら、持ち帰る人々が無数に存在するくらいですから。ユリの花は艶やかなものが多いが、ササユリはユリ科に属しながらも派手さがない。どちらかというと控えめな、かってのヤマトナデシコを想像するようで、その奥ゆかしさが人々を魅了する所以でもありましょう。我が国にのみ存在する固有種で野生の花である。山里の野辺に自生するのみで栽培は困難とも言われてきたようです。

雑木林の中で恥じらうような装いが・・・・・・・場所は秘密にしておきましょう。

過日のメディア報道によりますと、この栽培困難なササユリの新品種の開発に女子高生が成功したとか。府立園芸高校の生徒さん達で10年ほどかかってようやく開発を終え、来年には開花が予測されているとか。里山が薪炭林として或いは田畑の肥料源として活用されていた間はササユリも繁殖していたようだが、最近の荒れようで比例してササユリも減少していったようだ。イノシシが球根を掘り返す事例も多いとか。女子高生の活躍で、ササユリの人工栽培も可能性が出てきたが、出来うることならば野生種の復活と繁殖である。話は簡単で、里山の手入れが行き届き、日本昔話に出現するような光景が広がれば即座に復活できるかと思えます。その簡単な話の実行が、なかなか困難ではあるのですが。

女子高生の快挙を伝えるメディア情報。

梅雨時に咲くササユリの花、滅多に見れなくなりました。

当地でも数カ所しか存在場所を把握していない。ご紹介してササユリの美しさに触れていただきたいが、世には心なき人々も多い。荒らされては困るので場所は秘匿しておく方がササユリの為でもありましょう。アルプスの高山植物ですら、持ち帰る人々が無数に存在するくらいですから。ユリの花は艶やかなものが多いが、ササユリはユリ科に属しながらも派手さがない。どちらかというと控えめな、かってのヤマトナデシコを想像するようで、その奥ゆかしさが人々を魅了する所以でもありましょう。我が国にのみ存在する固有種で野生の花である。山里の野辺に自生するのみで栽培は困難とも言われてきたようです。

雑木林の中で恥じらうような装いが・・・・・・・場所は秘密にしておきましょう。

過日のメディア報道によりますと、この栽培困難なササユリの新品種の開発に女子高生が成功したとか。府立園芸高校の生徒さん達で10年ほどかかってようやく開発を終え、来年には開花が予測されているとか。里山が薪炭林として或いは田畑の肥料源として活用されていた間はササユリも繁殖していたようだが、最近の荒れようで比例してササユリも減少していったようだ。イノシシが球根を掘り返す事例も多いとか。女子高生の活躍で、ササユリの人工栽培も可能性が出てきたが、出来うることならば野生種の復活と繁殖である。話は簡単で、里山の手入れが行き届き、日本昔話に出現するような光景が広がれば即座に復活できるかと思えます。その簡単な話の実行が、なかなか困難ではあるのですが。

女子高生の快挙を伝えるメディア情報。

2010年06月16日

梅のエキスを頂戴

雨の中でびしょ濡れになって収穫した梅の実、大事に活用せねば罰が当たりますよね。梅は酸性状の体を中和するとか聞くアルカリ食品、毎日摂取するのが望ましいでしょう。梅干しはあまり好きな領域ではないので、もっぱら果実酒へと化けてくれはります。いわゆる梅酒に梅サワーといった類ですね。梅酒もいいのですが、私宅では梅サワーが大好評。愛称梅ジュースとして夏場の健康管理に欠かせません。作り方はいたってシンプル、何方にも簡単に作れますのでチャレンジ為さってみて下さい。小さなお子さんでも充分飲用可能です。

完全無農薬で栽培した梅たちです、結構いい色合いでしょう。

作った日付けを入れておかないとね、熟成度合いの目安です。

素材は梅の実と氷砂糖それに若干の酢、これだけです。本当は蜂蜜を入れるのが良いようですが、国産だと無茶苦茶高いですし、かといってメイドインチャイナには手を出したくないしで、もっぱら酢を使用しております。酢は梅からエキスを抽出する誘因剤の役割を果たすようです。作り方ですが、梅を綺麗に水洗いし、水気を切ったうえでへたの部分を取り去ります。そしてガラス瓶の中に梅の実と氷砂糖と若干の酢を入れ込むだけ、これでスタンバイOKです。ただ、ガラス瓶は毎日揺すってやる必要があります。梅酒みたいにじっと寝かせておけば熟成とはまいりません。この点が面倒ですが、何、1日に1~2回の揺すりでいいのですから。

梅の実以外に必要なのはこの2点だけ、素材も作り方もシンプルです。

若干の酢が梅のエキスを抽出する誘因剤となります。

1年前の作業で詳細は忘れてますが、確か1ヶ月くらいで飲用可能だったかと思います。ガラス瓶に貯まった梅のエキスが濃縮ジュースみたいな状況になっています。これを取り出して冷やした炭酸などで割りますと、あらまあ、何と申しますか、体内の毒素が洗い流されていくような快感です。時期的に夏場のけだるい季節、1杯の梅ジュースが爽快さをもたらし明日への活力を養ってくれるかも知れません。病みつきとなるのは必定、後の責任は持ちませんが、楽しんでみて下さい。

酒蔵というほど大層な代物ではありませんが、米と酒があれば・・・・・・

完全無農薬で栽培した梅たちです、結構いい色合いでしょう。

作った日付けを入れておかないとね、熟成度合いの目安です。

素材は梅の実と氷砂糖それに若干の酢、これだけです。本当は蜂蜜を入れるのが良いようですが、国産だと無茶苦茶高いですし、かといってメイドインチャイナには手を出したくないしで、もっぱら酢を使用しております。酢は梅からエキスを抽出する誘因剤の役割を果たすようです。作り方ですが、梅を綺麗に水洗いし、水気を切ったうえでへたの部分を取り去ります。そしてガラス瓶の中に梅の実と氷砂糖と若干の酢を入れ込むだけ、これでスタンバイOKです。ただ、ガラス瓶は毎日揺すってやる必要があります。梅酒みたいにじっと寝かせておけば熟成とはまいりません。この点が面倒ですが、何、1日に1~2回の揺すりでいいのですから。

梅の実以外に必要なのはこの2点だけ、素材も作り方もシンプルです。

若干の酢が梅のエキスを抽出する誘因剤となります。

1年前の作業で詳細は忘れてますが、確か1ヶ月くらいで飲用可能だったかと思います。ガラス瓶に貯まった梅のエキスが濃縮ジュースみたいな状況になっています。これを取り出して冷やした炭酸などで割りますと、あらまあ、何と申しますか、体内の毒素が洗い流されていくような快感です。時期的に夏場のけだるい季節、1杯の梅ジュースが爽快さをもたらし明日への活力を養ってくれるかも知れません。病みつきとなるのは必定、後の責任は持ちませんが、楽しんでみて下さい。

酒蔵というほど大層な代物ではありませんが、米と酒があれば・・・・・・

2010年05月12日

奈良の寺内町?

当地には寺内町が2ヶ所ほど存在します。富田林駅前と河南町の大ヶ塚で、ブログ上でも何度か紹介させていただいてます。そもそも寺内町とは、浄土真宗などの寺院を中心とした宗教的自治都市とでもいうのでしょうか。為政者に対してもかなりの自治権をもっていたようで、単なる商業地である門前町との大きな相違でもあります。ふとした事から興味をいだくようになりまして、時折尋ねるようにしております。今回は奈良の市街地にある奈良町、此処をひょっこりと尋ねてみました。奈良町は寺内町ではなさそうですが、伝統的建築群として保護されている近世の町屋が多く残った地域ですね。ただ訪問した日が灼熱のような蒸し暑い日で、小生がへばってしまい表面的にさらっと眺めただけで引き上げました。残念です。

見慣れた光景ですね。そうお馴染みの彼処です。

驚いたのは外国人の多いこと、こんな町屋に何の興味がとも思うのですが。彼等にはエキゾチックな光景に見えるのかもしれませんね。確かに残された家屋は大半が江戸期の景観で、新築の建物も外観規制がかかっているようです。不思議と落ち着いた街並みを形成しており、あらゆる露地にお寺やお地蔵様が残されています。奈良町という呼称も通称のようで、いわゆる行政上の区域ではないようです。元々は元興寺の境内であったそうですが、以前は相当大きな寺院だったのでしょうね。見学した元興寺はどこにでもあるような小さなお寺さんにしか見えませんでしたが。

奈良町にはこんな町屋がずらりと並んでいます。

富田林の寺内町とそっくりですね、時代背景が同じ頃でしょう。

肝心の奈良町よりも奈良町を見学する外国人の方に関心が向いていきます。大別すると、バックパッカー的な若いアベック、リタイアした老年夫婦、かっての農協ツアーを連想させる中国人集団・・・・・・・・・・・この3分類になろうかと思います。若者達はヨーロッパ系と見えますが、僅かな荷物にラフな服装でどこでも歩き回っています。いわゆる何でも見てやろう形式のようですね。恐らくユースホステルなどを活用しての簡素な旅を続けてるのでしょう。本当はこれが一番印象的な旅(旅行ではなく)となるのでしょう。老年夫婦も白人系が多いですが、リタイアした後の夫婦のいたわりと楽しみにといった雰囲気です。ソフトクリームを1個買って交互に食べてる姿など見習ってもいいのではと思ってしまいます。こちらはツアー客のようですね。最後の中国人ご一行様、その喧噪さですぐに判明します。どこにでも集団で現れ、買い物が好きで、品定めの賑やかなこと。外貨を落としてくれるので文句は言えませんが、歓迎されざる一面かも知れませんね。

奈良町はお寺さんとお地蔵さんの街、至る所に存在します。

辻には大抵お地蔵様が・・・・・・信仰熱き街なんでしょう。

さて対応する奈良町の方々は外国語に堪能かと思いきや、小生と似たようなレベルの方も多いようです。どうやって意思疎通をと見ていたら、ボディランゲージと筆談・・・・・・・これに尽きるようです。自国語で必死にしゃべられると表情等から何とはなく解るんですね。最後は紙に書き出して貰う手法。お店によっては数字カードを準備してる所もありました。聞かれるのは値段だろうとの思いのようです。こうやってみてますと、治安さえ良ければ言葉は理解できずとも旅は出来る、そう実感しますね。無論、日本にも泥棒や強盗或いは凶悪犯など存在しますが、外国人にとっては安心して歩ける旅先なんでしょう。ネックとなるのは1ドル93円位の円高でしょうか。

今、購買力が最も高い人々でしょうね、無論聞こえるのはオール中国語。

奈良町のレポートが飛んでもない方向に走りました。暑さにめげて殆ど歩けてないので誤魔化した一面もあります。日を改めて、再度の訪問記をお届けすると言うことでご勘弁を。

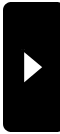

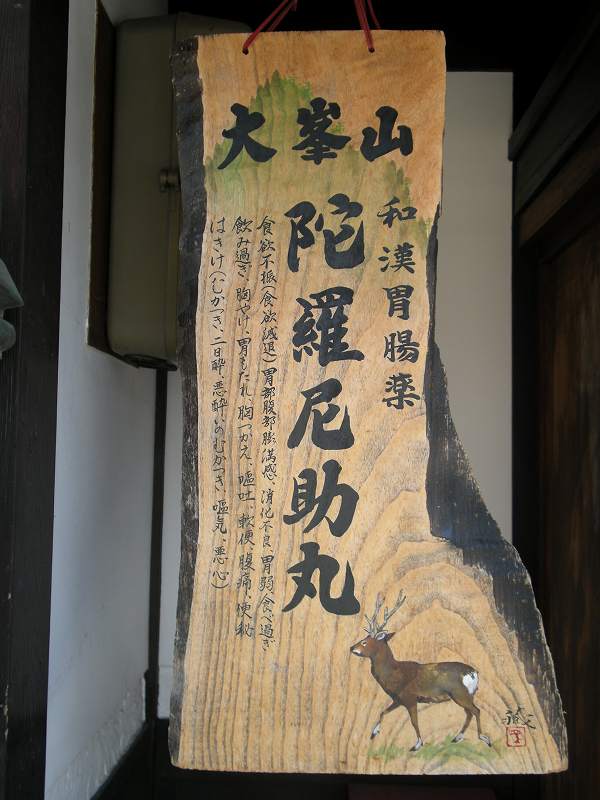

こんな看板も。奈良の伝統的商品ですね。開発者は山伏?

見慣れた光景ですね。そうお馴染みの彼処です。

驚いたのは外国人の多いこと、こんな町屋に何の興味がとも思うのですが。彼等にはエキゾチックな光景に見えるのかもしれませんね。確かに残された家屋は大半が江戸期の景観で、新築の建物も外観規制がかかっているようです。不思議と落ち着いた街並みを形成しており、あらゆる露地にお寺やお地蔵様が残されています。奈良町という呼称も通称のようで、いわゆる行政上の区域ではないようです。元々は元興寺の境内であったそうですが、以前は相当大きな寺院だったのでしょうね。見学した元興寺はどこにでもあるような小さなお寺さんにしか見えませんでしたが。

奈良町にはこんな町屋がずらりと並んでいます。

富田林の寺内町とそっくりですね、時代背景が同じ頃でしょう。

肝心の奈良町よりも奈良町を見学する外国人の方に関心が向いていきます。大別すると、バックパッカー的な若いアベック、リタイアした老年夫婦、かっての農協ツアーを連想させる中国人集団・・・・・・・・・・・この3分類になろうかと思います。若者達はヨーロッパ系と見えますが、僅かな荷物にラフな服装でどこでも歩き回っています。いわゆる何でも見てやろう形式のようですね。恐らくユースホステルなどを活用しての簡素な旅を続けてるのでしょう。本当はこれが一番印象的な旅(旅行ではなく)となるのでしょう。老年夫婦も白人系が多いですが、リタイアした後の夫婦のいたわりと楽しみにといった雰囲気です。ソフトクリームを1個買って交互に食べてる姿など見習ってもいいのではと思ってしまいます。こちらはツアー客のようですね。最後の中国人ご一行様、その喧噪さですぐに判明します。どこにでも集団で現れ、買い物が好きで、品定めの賑やかなこと。外貨を落としてくれるので文句は言えませんが、歓迎されざる一面かも知れませんね。

奈良町はお寺さんとお地蔵さんの街、至る所に存在します。

辻には大抵お地蔵様が・・・・・・信仰熱き街なんでしょう。

さて対応する奈良町の方々は外国語に堪能かと思いきや、小生と似たようなレベルの方も多いようです。どうやって意思疎通をと見ていたら、ボディランゲージと筆談・・・・・・・これに尽きるようです。自国語で必死にしゃべられると表情等から何とはなく解るんですね。最後は紙に書き出して貰う手法。お店によっては数字カードを準備してる所もありました。聞かれるのは値段だろうとの思いのようです。こうやってみてますと、治安さえ良ければ言葉は理解できずとも旅は出来る、そう実感しますね。無論、日本にも泥棒や強盗或いは凶悪犯など存在しますが、外国人にとっては安心して歩ける旅先なんでしょう。ネックとなるのは1ドル93円位の円高でしょうか。

今、購買力が最も高い人々でしょうね、無論聞こえるのはオール中国語。

奈良町のレポートが飛んでもない方向に走りました。暑さにめげて殆ど歩けてないので誤魔化した一面もあります。日を改めて、再度の訪問記をお届けすると言うことでご勘弁を。

こんな看板も。奈良の伝統的商品ですね。開発者は山伏?

2010年05月01日

6回目の創業祭

本ブログにも何回も登場する道の駅かなん、めでたく6回目の創業祭を迎えました。早いものですね、つい先日までビニールハウスの中で野菜類の販売をやっておられたように記憶しているのだが。長年の地道な努力が実って、立派な道の駅かなんとなったのでしょう。無論、中心となるのは直売所。此処は農事組合法人の経営で加入される組合員の方が出荷者でもあるのだろう。地産地消に拘り、河南町産の野菜類が大半を占めている。他にも加工品や菓子類或いは米粉パンに炭の工芸品など多彩な出品物が楽しませてくれる。小生は餅類が好きなもので、ここのヨモギ餅やネコ餅などは大のお気に入り、しばしば立ち寄って買い求める。米粉パンも非常においしい。

6回目の創業祭が開催されました。多彩なイベントを準備中?

先着300名様限定だけど、茶がゆの接待も。

創業祭とあらば仲間のテンテンテンのメンバーが出店してるだろうとの予測は見事にあたりました。立ち寄って見ると、いつものど派手なエプロンが目立っています。オレンジの極彩色、どこから見ても一目瞭然、テンテンテンのご出動だな、と暗黙の了解みたいな雰囲気ですね。アピール度抜群です。本日は店長お一人のようで、店先には又々毛色の変わった商品が並んでいます。炭で作った工芸品かな、と思いきや、「炭ではないぞ、いぶし竹だ」との店主の声。なるほど良く見れば炭にはなりきっていません。炭の一歩手前、言葉どおりでいぶした竹のようです。それにしてもここで出会うたびに新商品が目に付きます。かなりのアイディアマンとお見受けしました。画像で紹介しますので、よろしかったらお買い求め下さい。

炭ではなくいぶし竹だそうです。炭の一歩手前だとか。

アイディアとセンスが光っていますね。いつの間に考えつくのか。

お馴染みのスティックパン、お好みの味に仕上げます。

当地で言うカンテキ、いわゆる七輪ですね。究極のサバイバル用品?

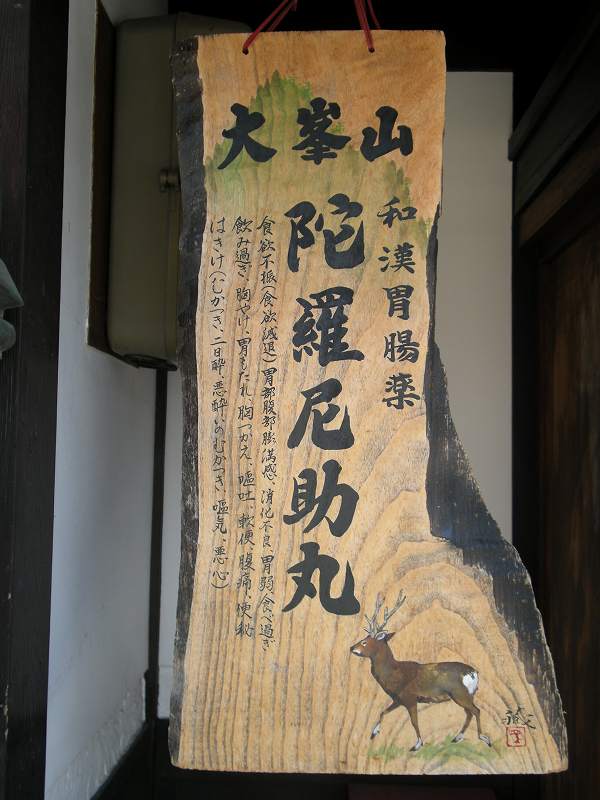

ここに来ましたら野菜類の即売を覗いておかねばならないでしょう。世は野菜不足とかで、スーパー等では高い値段が付いてるようです。気候の変動が激しくて野菜類が育ちきれないようですね。我々の畑もエンドウが収穫末期のはずなのに、まだ収穫期となっていないのです。昨年の日誌でも4月中旬にはご近所に配りまくったと記載しています。中にはいると、まだ昼前なのに野菜類が少なくなっています。欠品の商品もあります。値札をみたら何時もの値段が・・・・・・・・・・・お客様も目敏いようで、買い占め状態なのでしょう。中には業者と思しき方の来店もあるようですね。

タケノコが最盛期ですね。値段もお手頃です。

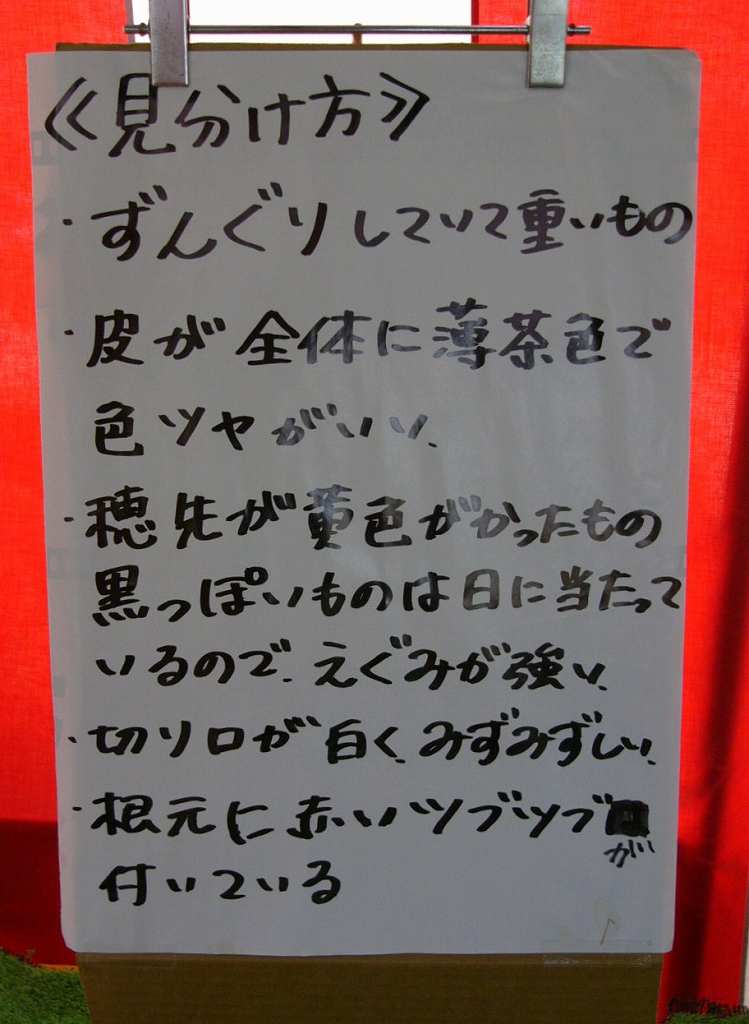

お店のノウハウ、タケノコの見分け方だそうです。

此処に立ち寄るもう一つの楽しみが茶がゆの接待なんですが、本日は品切れのようです。先着300名様限りとなってましたから、相当早くに来ないと外れますね。河内の茶がゆといいまして当地の郷土食でもあります。あっさり系で食べやすく胃腸にもたれないので健康食とも言えるかもしれません。次なるイベントを期待しましょうかな。

期待した茶がゆは完了していました。もう少し早く来ないと。

本日はかしわ餅にしようかな。ここのお薦め商品です。

6回目の創業祭が開催されました。多彩なイベントを準備中?

先着300名様限定だけど、茶がゆの接待も。

創業祭とあらば仲間のテンテンテンのメンバーが出店してるだろうとの予測は見事にあたりました。立ち寄って見ると、いつものど派手なエプロンが目立っています。オレンジの極彩色、どこから見ても一目瞭然、テンテンテンのご出動だな、と暗黙の了解みたいな雰囲気ですね。アピール度抜群です。本日は店長お一人のようで、店先には又々毛色の変わった商品が並んでいます。炭で作った工芸品かな、と思いきや、「炭ではないぞ、いぶし竹だ」との店主の声。なるほど良く見れば炭にはなりきっていません。炭の一歩手前、言葉どおりでいぶした竹のようです。それにしてもここで出会うたびに新商品が目に付きます。かなりのアイディアマンとお見受けしました。画像で紹介しますので、よろしかったらお買い求め下さい。

炭ではなくいぶし竹だそうです。炭の一歩手前だとか。

アイディアとセンスが光っていますね。いつの間に考えつくのか。

お馴染みのスティックパン、お好みの味に仕上げます。

当地で言うカンテキ、いわゆる七輪ですね。究極のサバイバル用品?

ここに来ましたら野菜類の即売を覗いておかねばならないでしょう。世は野菜不足とかで、スーパー等では高い値段が付いてるようです。気候の変動が激しくて野菜類が育ちきれないようですね。我々の畑もエンドウが収穫末期のはずなのに、まだ収穫期となっていないのです。昨年の日誌でも4月中旬にはご近所に配りまくったと記載しています。中にはいると、まだ昼前なのに野菜類が少なくなっています。欠品の商品もあります。値札をみたら何時もの値段が・・・・・・・・・・・お客様も目敏いようで、買い占め状態なのでしょう。中には業者と思しき方の来店もあるようですね。

タケノコが最盛期ですね。値段もお手頃です。

お店のノウハウ、タケノコの見分け方だそうです。

此処に立ち寄るもう一つの楽しみが茶がゆの接待なんですが、本日は品切れのようです。先着300名様限りとなってましたから、相当早くに来ないと外れますね。河内の茶がゆといいまして当地の郷土食でもあります。あっさり系で食べやすく胃腸にもたれないので健康食とも言えるかもしれません。次なるイベントを期待しましょうかな。

期待した茶がゆは完了していました。もう少し早く来ないと。

本日はかしわ餅にしようかな。ここのお薦め商品です。

2010年04月30日

露店を巡る楽しみ

当地には毎月28日に月例祭を開かれるお寺さんが存在する。格別な信仰心など持ち合わせていないので、宗教行事としての例祭には正直関心がないのだが、お参りされる参拝者の方々を眺めているのは興味深いものだ。階段の手すりや石柱などは信者さんの寄付によるものとみえ、彫られた氏名や住所を見ていると相当広範囲な地域にまたがっており、信者層の厚みが想像される。此処は目の神様として知られ、目の持病をもたれる方や老眼等に悩まれる方の信仰を集めておられるのだろう。山伏の出入りもあるようだから密教系であろうか。聞こえてきたのは般若心経、このお経は宗派を問わず採用されているようだ。僅か260文字位の短いお経、一度暗記しようとチャレンジしてみたが果たせなかった。信仰心が足りないせいでしょうね。

熱心な信者さんが多いようです、ご祈祷のお時間のようで。

こちらで参拝される方も多いですね、例祭日は大入り満員?

小生にとっての楽しみは例祭時に開かれる縁日の方、いわゆる露店巡りの散策である。麓の川縁から門前までの長い坂道が会場で、参拝者の方々もお参りと買い物との両方が楽しみのようだ。昔はスーパーや量販店など存在しなかったので、露店での買い物が日用品の購入先でもあったのだろう。良い例が、露店の中に海産物や漬け物或いは農用具に竹細工の店、それに衣類や帽子や靴などのお店が結構含まれていることだ。ふうてんの寅さんが活躍する映画では、射的や飲食物或いは簡単な土産物みたいな物が主流である。いわゆる香具師の活躍する場面で、これらが本来の縁日であろう。ここには純正の縁日とはちょっと違った露店風景が広がっていて、当地の民俗を知る上での貴重な資産となっている。

今年はハチがいないようですが、どこで仕入れたのかな。

かっては当地の地場産業でもありました。

中でも師匠のお薦めのお店が下記の画像、ここの農用具は天下一品だとか。ただ、並べている商品を購入すると購入者に合わせて微調整するので、次の月例祭まで1ヶ月待たされるのが難点とかぼやいておられたが。外観上はホームセンターに並んでいる商品と大差ないようであるが、使い込むほどにその差異を実感するそうだ、道具には徹底的に凝るべし・・・・・・・・・・・・これが師匠の持論でもある。ホームセンターの商品で代用するようでは一流の百姓にはなれないとか。

師匠のお薦めのお店です。店主も頑固な職人さん風でした。

農用具と刃物類がおおいようですね。大和の方とか。

露店を眺めていて不思議に思うのは、客の流れが多い店と閑散としている店とに分離されること。一般の商店街でも見られる現象だろうが、お客さんは的確に店の対応と商品とを見極めておられるようだ。一見さんとも思える参拝者なんだが大半は毎月参拝される常連さんであろう。体験や聞き取りなどで正確な評価が定まっている模様。いい例が、鯛焼きのお店。同じような店が何軒もあるのだが、行列が出来る店と焼き上がった鯛焼きが固くなってる店とに分化している。購入するのなら時間はかかっても行列の後ろに並んだほうが良さそうですね。

行列が出来るお店の一つです。

少々気になったのが、お店の配置と出店料。何度か訪問して、毎回同じ店が同じ位置に出店しているようだが、誰か親分衆がおられて仕切っておられるのだろうか。トラブル無しに配置を決めるには相当な技が要求されると思うのだが。それと出店料の問題、道路を占有して近所に迷惑をかけるし、なにより胴元?としてのお寺さんへのお布施も必要だろうし、ここらの問題をどのようにして解決しておられるのだろうか。単刀直入に質問してみたい気は山々なんだが、さすがにストレートな質問ともいきませんでしょうね。この業界にも、業界特有のルールや仕来りが存在するのでしょう、興味津々なんではありますが。

こんな山奥だからでしょうか、海産物のお店です。

小生の好きな餅類もあります、80代と思しき老夫婦が商っておられました。

熱心な信者さんが多いようです、ご祈祷のお時間のようで。

こちらで参拝される方も多いですね、例祭日は大入り満員?

小生にとっての楽しみは例祭時に開かれる縁日の方、いわゆる露店巡りの散策である。麓の川縁から門前までの長い坂道が会場で、参拝者の方々もお参りと買い物との両方が楽しみのようだ。昔はスーパーや量販店など存在しなかったので、露店での買い物が日用品の購入先でもあったのだろう。良い例が、露店の中に海産物や漬け物或いは農用具に竹細工の店、それに衣類や帽子や靴などのお店が結構含まれていることだ。ふうてんの寅さんが活躍する映画では、射的や飲食物或いは簡単な土産物みたいな物が主流である。いわゆる香具師の活躍する場面で、これらが本来の縁日であろう。ここには純正の縁日とはちょっと違った露店風景が広がっていて、当地の民俗を知る上での貴重な資産となっている。

今年はハチがいないようですが、どこで仕入れたのかな。

かっては当地の地場産業でもありました。

中でも師匠のお薦めのお店が下記の画像、ここの農用具は天下一品だとか。ただ、並べている商品を購入すると購入者に合わせて微調整するので、次の月例祭まで1ヶ月待たされるのが難点とかぼやいておられたが。外観上はホームセンターに並んでいる商品と大差ないようであるが、使い込むほどにその差異を実感するそうだ、道具には徹底的に凝るべし・・・・・・・・・・・・これが師匠の持論でもある。ホームセンターの商品で代用するようでは一流の百姓にはなれないとか。

師匠のお薦めのお店です。店主も頑固な職人さん風でした。

農用具と刃物類がおおいようですね。大和の方とか。

露店を眺めていて不思議に思うのは、客の流れが多い店と閑散としている店とに分離されること。一般の商店街でも見られる現象だろうが、お客さんは的確に店の対応と商品とを見極めておられるようだ。一見さんとも思える参拝者なんだが大半は毎月参拝される常連さんであろう。体験や聞き取りなどで正確な評価が定まっている模様。いい例が、鯛焼きのお店。同じような店が何軒もあるのだが、行列が出来る店と焼き上がった鯛焼きが固くなってる店とに分化している。購入するのなら時間はかかっても行列の後ろに並んだほうが良さそうですね。

行列が出来るお店の一つです。

少々気になったのが、お店の配置と出店料。何度か訪問して、毎回同じ店が同じ位置に出店しているようだが、誰か親分衆がおられて仕切っておられるのだろうか。トラブル無しに配置を決めるには相当な技が要求されると思うのだが。それと出店料の問題、道路を占有して近所に迷惑をかけるし、なにより胴元?としてのお寺さんへのお布施も必要だろうし、ここらの問題をどのようにして解決しておられるのだろうか。単刀直入に質問してみたい気は山々なんだが、さすがにストレートな質問ともいきませんでしょうね。この業界にも、業界特有のルールや仕来りが存在するのでしょう、興味津々なんではありますが。

こんな山奥だからでしょうか、海産物のお店です。

小生の好きな餅類もあります、80代と思しき老夫婦が商っておられました。

2010年04月28日

森屋の高札場

しばらく留守にしまして申しわけございませんでした。休載中にも沢山の方がお立ち寄り頂いたようで恐縮致しております。又、ボチボチと再開させていただきますので、お暇な折りには覗いて見て下さい。今後ともよろしくお願いします。

森屋地区の昔の消防署ですね。右書きの文字にご注目。

高札ってご存じだろうか。時代劇ファンの方なら、何度か高札に群がる人々の姿をご覧になられたことがおありではなかろうか。恐らく江戸時代と思われる時代背景の中、お代官様の告知を板書した掲示板みたいなものに人だかりが生じている場面である。正式には為政者による法令の布告であったようだ。ということは、住民の少なからざる人々が文字の読み書きが出来たという背景が想像される。この高札を掲げた場所即ち高札場が当地の森屋(千早赤阪村)に現存しているとの情報を聞き込んだ。物好きな小生のこと、見逃す手はあるまいと早速に探索に。布告が目的だから、当然人通りの多い場所とは考えられる。国道を起点にあちこち踏査してみたが皆目わからない。30分ほど歩き回ってふと気づいたのが・・・・・・・・・・そうなんだ、高札の時代には国道は無かったのだ。

森屋地区のメインストリート、この付近と推測したのですが。

当時の道路或いは人だまりが出来やすい場所、それを探索しなければならない。地元の方に聞き込んで、昔に使われていた幹線道路を割り出した。曲がりくねった軽自動車1台がやっとこさ位の道である。まずは水越川にかかる橋、ここは人々が集まりやすいだろうと調査すると、小さな社が2ヶ所もある。それに古い石塔が建っており何やら記載されているが文字がすり減って判読できない。かろうじて建立時期と思える明治5年の文字だけを拾った。どことなく意味ありげな雰囲気だが、高札と思しき物件が見あたらない。往事の幹線道路をしばらく歩くと、三叉路に出逢い、古い常夜灯が設置してある。よくよく見ると、常夜灯の後部に木造瓦葺きの小さな建物が。どうやらゴミの集積場として使用されているようだが、壁面には寄付の御礼状などが貼付してある。構造や立地条件等からみてどうもこの建物がかっての高札場であるように思える。

聞き出した昔の街道です。当時には国道は無かったですね。

当時の地区の中心部と思えます、中の橋。

いかにも高札場がありそうな雰囲気なんですが。

高札制度は明治の始めに廃止されたはずだから、以来140年あまり現存してきたのだろうか。無論、中途での修復はあっただろうし、その役割も変遷してるだろうが、遺構が現存(この建物と仮定すれば)して実際に見学できるのは非常にありがたい。1ヶ月ほど前にレポートしたが、現在地の森屋は白木の殿さんの領地であった。即ち、河南町の白木に陣屋を構えた石川氏2万石の治世下にあった。従って高札も白木の陣屋から発せられたものと考えられる。驚くのは、当時の時代に文字の読み書きが出来る庶民が少なからず存在したと思えること。寺子屋の功績と住民自身の向学心によるものであろう。

さらに村中の街道を上って行きますと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

かって何の書物で読んだのか記憶が定かでないのだが。大東亜戦争に敗北し、東南アジアで捕虜となった日本軍兵士が全員文字の読み書きが出来ると言うことを英蘭軍の将校は信じなかったそうだ。通訳を介して「自宅に手紙を書ける者は挙手せよ」との指示を出して、全員が挙手すると、驚嘆して言葉もなかったとか。あれから60有余年、現在の日本人と英蘭人との相違はどうでありましょうか。

ありましたね。多分この建物が往事の高札場かと思います。

3本の道路が交差する辻です。住民への周知にはかっこうの場所ですね。

話題の舞台となっています森屋地区、かっては相当栄えていたようです。水越川のずっと下手に当たる地域に大ヶ塚と呼ばれる集落があります。近世に繁栄した寺内町ですが、森屋の市に出向くのが不便なので市を開いたとの伝承があるようです。森屋地区は楠公さんの産まれ在所、近世以前にはこの地が南河内の中心部だったのかも知れないですね。白木の殿さんもそうした事情を熟知の上で、布告の場所を選択されたのではないでしょうか。

森屋地区の昔の消防署ですね。右書きの文字にご注目。

高札ってご存じだろうか。時代劇ファンの方なら、何度か高札に群がる人々の姿をご覧になられたことがおありではなかろうか。恐らく江戸時代と思われる時代背景の中、お代官様の告知を板書した掲示板みたいなものに人だかりが生じている場面である。正式には為政者による法令の布告であったようだ。ということは、住民の少なからざる人々が文字の読み書きが出来たという背景が想像される。この高札を掲げた場所即ち高札場が当地の森屋(千早赤阪村)に現存しているとの情報を聞き込んだ。物好きな小生のこと、見逃す手はあるまいと早速に探索に。布告が目的だから、当然人通りの多い場所とは考えられる。国道を起点にあちこち踏査してみたが皆目わからない。30分ほど歩き回ってふと気づいたのが・・・・・・・・・・そうなんだ、高札の時代には国道は無かったのだ。

森屋地区のメインストリート、この付近と推測したのですが。

当時の道路或いは人だまりが出来やすい場所、それを探索しなければならない。地元の方に聞き込んで、昔に使われていた幹線道路を割り出した。曲がりくねった軽自動車1台がやっとこさ位の道である。まずは水越川にかかる橋、ここは人々が集まりやすいだろうと調査すると、小さな社が2ヶ所もある。それに古い石塔が建っており何やら記載されているが文字がすり減って判読できない。かろうじて建立時期と思える明治5年の文字だけを拾った。どことなく意味ありげな雰囲気だが、高札と思しき物件が見あたらない。往事の幹線道路をしばらく歩くと、三叉路に出逢い、古い常夜灯が設置してある。よくよく見ると、常夜灯の後部に木造瓦葺きの小さな建物が。どうやらゴミの集積場として使用されているようだが、壁面には寄付の御礼状などが貼付してある。構造や立地条件等からみてどうもこの建物がかっての高札場であるように思える。

聞き出した昔の街道です。当時には国道は無かったですね。

当時の地区の中心部と思えます、中の橋。

いかにも高札場がありそうな雰囲気なんですが。

高札制度は明治の始めに廃止されたはずだから、以来140年あまり現存してきたのだろうか。無論、中途での修復はあっただろうし、その役割も変遷してるだろうが、遺構が現存(この建物と仮定すれば)して実際に見学できるのは非常にありがたい。1ヶ月ほど前にレポートしたが、現在地の森屋は白木の殿さんの領地であった。即ち、河南町の白木に陣屋を構えた石川氏2万石の治世下にあった。従って高札も白木の陣屋から発せられたものと考えられる。驚くのは、当時の時代に文字の読み書きが出来る庶民が少なからず存在したと思えること。寺子屋の功績と住民自身の向学心によるものであろう。

さらに村中の街道を上って行きますと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

かって何の書物で読んだのか記憶が定かでないのだが。大東亜戦争に敗北し、東南アジアで捕虜となった日本軍兵士が全員文字の読み書きが出来ると言うことを英蘭軍の将校は信じなかったそうだ。通訳を介して「自宅に手紙を書ける者は挙手せよ」との指示を出して、全員が挙手すると、驚嘆して言葉もなかったとか。あれから60有余年、現在の日本人と英蘭人との相違はどうでありましょうか。

ありましたね。多分この建物が往事の高札場かと思います。

3本の道路が交差する辻です。住民への周知にはかっこうの場所ですね。

話題の舞台となっています森屋地区、かっては相当栄えていたようです。水越川のずっと下手に当たる地域に大ヶ塚と呼ばれる集落があります。近世に繁栄した寺内町ですが、森屋の市に出向くのが不便なので市を開いたとの伝承があるようです。森屋地区は楠公さんの産まれ在所、近世以前にはこの地が南河内の中心部だったのかも知れないですね。白木の殿さんもそうした事情を熟知の上で、布告の場所を選択されたのではないでしょうか。

2010年04月05日

樹下でクラフト桜の日

弘川寺のさくら祭り当日となりました。河南町を挙げての一大イベントです。この街では「美しい河南町条例」というのが策定され4月1日から施行されています。目的は、河南町の美しい山々の緑と豊かな自然に恵まれた良好な環境を次世代に継承したい・・・・・・・・・・・・・との思いを具体化しようとするものです。一番目に上げられるのが緑化の推進、NPO法人里山倶楽部の出番でもありますね。無論、一団体や一個人で出来うるものではなく、大勢の方の協力が必要不可欠でしょう。さくら祭りで郷土の美しさや素晴らしさに少しでも触れていただくのは、何よりのきっかけとなり得るかも知れません。桜吹雪の下、1日を弘川寺とその周辺でお楽しみいただければと願っています。

弘川桜の特徴でしょうか、同じ枝に赤とピンクの花が。

オープニングセレモニーの開始です。シャイな委員長のご挨拶から。

さて里山倶楽部の本日の役割は?、そう問いかけられますよね。いろんなイベントを企画してますが、狙いは子どもや親御さんを野山の世界に引っ張り出すこと、そう定義づけてもいいかと思います。植樹ツアーの引率や竹細工或いはパネル展示に森の小道具によるクラフト作り、まきまきパンは自家製の米粉パン・・・・・・・・・テンテンテンの商売道具でもあります。いろんな形で自然界に触れて頂き、多少でも興味を持っていただければ大きな成果かと思えます。「将を得んとすればまず馬を射よ」・・・・・・・・・先人が残してくれた智慧でもあります。子どもを捕まえれば親は勝手に付いてくる、非常に品のない表現かも知れませんが、ビジネスの定理でもありましょう。子どもさん相手の出し物を紹介していきましょう。

河内小の子ども達が作詞作曲した山の歌を唄ってくれました。

中年おば様族はここでも元気印、勢いよく鋸が引かれます。

まずはまきまきパン、自家製の米粉で蛇のようなパンを作ってもらい炭火で焼き上げようとの趣向です。無論、燃料の炭は里山倶楽部で焼き上げた物、クヌギやコナラの純正品です。何を使ってるのかよくわからぬような輸入品とは違いまっせ。子どもは無料、大人は100円。なかなかの好評で幼子達が必死になって焼いているのは微笑ましいものです。クラフトはドングリや落ち葉或いは松ぼっくりなどを準備しました。好きなように造形して貰い、色を付けて持ち帰っていただきます。竹細工は今夜使用する竹ローソク作り、鋸で竹を切るのが無性に楽しいようで、一日中頑張り続けた子どもさんも。日常生活では鋸やナイフ或いは鉈などを使用するチャンスはないのでしょうね。ICチップが埋め込まれた高価なオモチャよりも、竹やドングリなどのさりげない素材を工作することが、子ども達にとっては新鮮な驚きのようです。どうやら親達の目線とは違った世界を観ているようですね。

早く焼けないかな・・・・・思わず笑みがこぼれますね。

炭火焼きの米粉パン、里山倶楽部の特産品です。

僕ちゃんに父ちゃんが付いてきた・・・・・・・思わずニンマリ。

鋸よりチェーンソーを貸してくれ、ほざいたこの子は1日中粘っていました。

聞くところではお父ちゃんは大工さんだとか。血は争えないようです。

もちろん子どもさんの遊びだけではなく、主張すべき事は主張しよう、そうした狙いでパネル展示も沢山の画像などを準備しました。やはり、視覚に訴える方がわかりやすいようです。イベント会場では詳細なテキスト表示など読んで頂けないでしょう。リアルな画像は100万言以上の効果を発揮するようです。立ち止まって見つめて頂く方も多く、里山の保全活動について多少なりともご理解願えたのではと推測しております。

ワタシモ作るの・・・・・・・・・何もかも自分でやりたいようです。

娘よりもお母ちゃんが夢中になって・・・・・・・・・・・・・

スタッフ稼業に従事していたので他のブースは余り覗けませんでしたが、お隣では森林組合さんが18番の丸太切り体験を演じておられました。こちらも大好評のようで、鋸を使った丸太切りに子ども達が歓声をあげています。自宅で鋸を使うような生活は、まずあり得ないのでしょう。危険だから子ども達にはナイフを持たせない、そうした教育的配慮が盛んなようですが、こども達の能力開発を摘み取ってしまっているのではないでしょうか。「すべての事は幼稚園の砂場で学んだ」そんなタイトルの書物がありましたが、そのうち学校そのものが子ども達に見捨てられるかも知れないですね。

丸太切りは森林組合のオハコのようです。希望者続出。

両手回しのコマ、森林組合で新開発された特産品のようですね。

弘川桜の特徴でしょうか、同じ枝に赤とピンクの花が。

オープニングセレモニーの開始です。シャイな委員長のご挨拶から。

さて里山倶楽部の本日の役割は?、そう問いかけられますよね。いろんなイベントを企画してますが、狙いは子どもや親御さんを野山の世界に引っ張り出すこと、そう定義づけてもいいかと思います。植樹ツアーの引率や竹細工或いはパネル展示に森の小道具によるクラフト作り、まきまきパンは自家製の米粉パン・・・・・・・・・テンテンテンの商売道具でもあります。いろんな形で自然界に触れて頂き、多少でも興味を持っていただければ大きな成果かと思えます。「将を得んとすればまず馬を射よ」・・・・・・・・・先人が残してくれた智慧でもあります。子どもを捕まえれば親は勝手に付いてくる、非常に品のない表現かも知れませんが、ビジネスの定理でもありましょう。子どもさん相手の出し物を紹介していきましょう。

河内小の子ども達が作詞作曲した山の歌を唄ってくれました。

中年おば様族はここでも元気印、勢いよく鋸が引かれます。

まずはまきまきパン、自家製の米粉で蛇のようなパンを作ってもらい炭火で焼き上げようとの趣向です。無論、燃料の炭は里山倶楽部で焼き上げた物、クヌギやコナラの純正品です。何を使ってるのかよくわからぬような輸入品とは違いまっせ。子どもは無料、大人は100円。なかなかの好評で幼子達が必死になって焼いているのは微笑ましいものです。クラフトはドングリや落ち葉或いは松ぼっくりなどを準備しました。好きなように造形して貰い、色を付けて持ち帰っていただきます。竹細工は今夜使用する竹ローソク作り、鋸で竹を切るのが無性に楽しいようで、一日中頑張り続けた子どもさんも。日常生活では鋸やナイフ或いは鉈などを使用するチャンスはないのでしょうね。ICチップが埋め込まれた高価なオモチャよりも、竹やドングリなどのさりげない素材を工作することが、子ども達にとっては新鮮な驚きのようです。どうやら親達の目線とは違った世界を観ているようですね。

早く焼けないかな・・・・・思わず笑みがこぼれますね。

炭火焼きの米粉パン、里山倶楽部の特産品です。

僕ちゃんに父ちゃんが付いてきた・・・・・・・思わずニンマリ。

鋸よりチェーンソーを貸してくれ、ほざいたこの子は1日中粘っていました。

聞くところではお父ちゃんは大工さんだとか。血は争えないようです。

もちろん子どもさんの遊びだけではなく、主張すべき事は主張しよう、そうした狙いでパネル展示も沢山の画像などを準備しました。やはり、視覚に訴える方がわかりやすいようです。イベント会場では詳細なテキスト表示など読んで頂けないでしょう。リアルな画像は100万言以上の効果を発揮するようです。立ち止まって見つめて頂く方も多く、里山の保全活動について多少なりともご理解願えたのではと推測しております。

ワタシモ作るの・・・・・・・・・何もかも自分でやりたいようです。

娘よりもお母ちゃんが夢中になって・・・・・・・・・・・・・

スタッフ稼業に従事していたので他のブースは余り覗けませんでしたが、お隣では森林組合さんが18番の丸太切り体験を演じておられました。こちらも大好評のようで、鋸を使った丸太切りに子ども達が歓声をあげています。自宅で鋸を使うような生活は、まずあり得ないのでしょう。危険だから子ども達にはナイフを持たせない、そうした教育的配慮が盛んなようですが、こども達の能力開発を摘み取ってしまっているのではないでしょうか。「すべての事は幼稚園の砂場で学んだ」そんなタイトルの書物がありましたが、そのうち学校そのものが子ども達に見捨てられるかも知れないですね。

丸太切りは森林組合のオハコのようです。希望者続出。

両手回しのコマ、森林組合で新開発された特産品のようですね。

2010年04月04日

闇に浮かぶ夜桜の群れ

深夜からの土砂降りの雨も次第に弱まり、昼前には完全に止んでくれました。やれやれの天候です。今夜から弘川寺のライトアップ、昨年みたいな大雨だと浮かばれないですよね。夕刻6時、車のエンジンを掛け弘川寺へと向かいます。薄暗くなった山道なれどそこは通い慣れたルートばかり、対向車を交わしながら闇の世界となった弘川寺に到着、里山倶楽部の仲間達が既に警護の任についています。山間部のお寺さん、当然の如く街灯などは全く存在せず、脳内に残る昼間の概要図が頼りです。何時も集まる旧の駐車場にたどり着きますと、サーチライトが準備され、山際の桜樹を照らし出しています。昼間とは全く異なった夜の世界、何とも不気味で妖艶な闇の世界を演じているかのようです。少々のライトなど有って無きが如し。最も、その方が参拝された人々にとっては、神々の世界へと誘ってくれる導師の役を果たしているのでしょう。

弘川寺の本堂前にあります隅屋桜です。

隅屋桜の昼間の顔です、まるで別人ですね。

最も著名な桜樹が隅屋桜と呼ばれる上記の画像でしょう。いわゆるしだれ桜に属するかと思いますが、当地の弘川城主であった隅屋興市正高(南朝の忠臣)が奮戦の結果、この桜樹の下で戦死したと伝えられています。南河内は楠木一族が支配する南朝方、隅屋氏も楠木軍として鎌倉幕府軍と戦ったのでしょうね。弘川城趾はここから1時間ほど山道を登った稜線上にあります。防御には好都合ですが、実際には水も食料も運び上げねばなりません。事実上の居館や支配機能は弘川寺周辺ではなかったかと思っています。

ライトの光が強すぎてベタ焼き風となりましたね。

何とも怪しげな桜たちです。物の怪でも潜んでるのかな。

さて弘川寺の桜は、お寺さんの裏山に広がっているのですが、さすがに夜は危険です。ライトアップも足下が安定している寺の南側のみに制限されました。本数的には少ないのですが、安全確保の面から制限やむなしでしょうね。下から順番に覗いて回りますが、昼桜と夜桜とは同じ樹でありながら全く異なった様相を醸し出しています。昼間の桜は陽気で明快な好青年といった印象、夜の桜は怪しげな妖艶さを漂わせた娼婦の如き印象・・・・・・・・・そう例えれば失笑と非難の声が厳しいですかな。人間は多面体であるとか聞きます。内部に持った多方面な性格が、その時々によって異なった表情として現れるのでしょう。樹木も全く同じようで、環境によって、或いは観る者の視点によって、違った側面を覗かせてくれるようです。

夜は桜の艶やかさ、華やかさ、等々を表現しづらいですね。

桜の花をアップで狙ってみましたが、艶を出せないようです。

夜桜の下で宴会を始めたグループもあるようです。さすがに昼間の如き賑やかさはありませんが、缶ビール片手に談笑がはずんでいます。桜が咲けばお花見、花見はお酒、酒は仲間の潤滑油・・・・・・・こうした図式が何処の社会でも成立するようです。欧米系の企業では考えられない光景でしょうね。それこそ契約外の拘束を強要されたといって裁判沙汰でしょうか。文化の違いでしょうが、酒の苦手な小生でも少々味気ない思いが致しますね。

夜も深まり冷え込みが厳しくなってきました。夜桜の堪能もいいのですが、明日はさくら祭りのスタッフ出動、早出となります。早々に引き上げておいた方が良さそうですね。警護の仲間達に謝辞を述べて帰路につきますか。帰りも山越えのくねくね道、真っ暗なルートを転落しないように運転するのは至難の技、自称A級ライセンスでレッツラゴー。

桜樹の下では宴会が始まっていました。立ち飲みパーティかな。

トトロの出現が予感されそうな雰囲気ですね。

弘川寺の本堂前にあります隅屋桜です。

隅屋桜の昼間の顔です、まるで別人ですね。

最も著名な桜樹が隅屋桜と呼ばれる上記の画像でしょう。いわゆるしだれ桜に属するかと思いますが、当地の弘川城主であった隅屋興市正高(南朝の忠臣)が奮戦の結果、この桜樹の下で戦死したと伝えられています。南河内は楠木一族が支配する南朝方、隅屋氏も楠木軍として鎌倉幕府軍と戦ったのでしょうね。弘川城趾はここから1時間ほど山道を登った稜線上にあります。防御には好都合ですが、実際には水も食料も運び上げねばなりません。事実上の居館や支配機能は弘川寺周辺ではなかったかと思っています。

ライトの光が強すぎてベタ焼き風となりましたね。

何とも怪しげな桜たちです。物の怪でも潜んでるのかな。

さて弘川寺の桜は、お寺さんの裏山に広がっているのですが、さすがに夜は危険です。ライトアップも足下が安定している寺の南側のみに制限されました。本数的には少ないのですが、安全確保の面から制限やむなしでしょうね。下から順番に覗いて回りますが、昼桜と夜桜とは同じ樹でありながら全く異なった様相を醸し出しています。昼間の桜は陽気で明快な好青年といった印象、夜の桜は怪しげな妖艶さを漂わせた娼婦の如き印象・・・・・・・・・そう例えれば失笑と非難の声が厳しいですかな。人間は多面体であるとか聞きます。内部に持った多方面な性格が、その時々によって異なった表情として現れるのでしょう。樹木も全く同じようで、環境によって、或いは観る者の視点によって、違った側面を覗かせてくれるようです。

夜は桜の艶やかさ、華やかさ、等々を表現しづらいですね。

桜の花をアップで狙ってみましたが、艶を出せないようです。

夜桜の下で宴会を始めたグループもあるようです。さすがに昼間の如き賑やかさはありませんが、缶ビール片手に談笑がはずんでいます。桜が咲けばお花見、花見はお酒、酒は仲間の潤滑油・・・・・・・こうした図式が何処の社会でも成立するようです。欧米系の企業では考えられない光景でしょうね。それこそ契約外の拘束を強要されたといって裁判沙汰でしょうか。文化の違いでしょうが、酒の苦手な小生でも少々味気ない思いが致しますね。

夜も深まり冷え込みが厳しくなってきました。夜桜の堪能もいいのですが、明日はさくら祭りのスタッフ出動、早出となります。早々に引き上げておいた方が良さそうですね。警護の仲間達に謝辞を述べて帰路につきますか。帰りも山越えのくねくね道、真っ暗なルートを転落しないように運転するのは至難の技、自称A級ライセンスでレッツラゴー。

桜樹の下では宴会が始まっていました。立ち飲みパーティかな。

トトロの出現が予感されそうな雰囲気ですね。

2010年03月30日

大和郡山城を訪ねて

城と桜、これは切っても切れない仲のようですね。何処の古城を訪ねても必ず桜樹と対面します。巡り得た範囲で秀逸なのは、絵島生島事件で著名な信州高遠城でしょうか。何度か訪れたのだが、残念なことに何れも開花期ではなかった。春四月、桜が満開の頃に訪ねたい城趾であります。なかなか信州まで走るのも適わぬ事なので、近場の城趾や桜の名所を折々に訪ねている。意外と穴場的なところもあって探索自体も結構楽しいものです。今回は大和郡山城を訪ねてみましょう。ここは1500年頃には城があったようですが、筒井順慶による築城あたりが本式な城作りでしょう。そのご豊臣秀長(秀吉の弟)の100万石領有や種々の変遷等があって最後は柳沢氏15万石となったようです。現在残っているのは廃藩置県まで続いた柳沢氏の郡山城でしょう。

既に花見が出来そうです。天守台付近にて。

こうしてみるといかにも古城の趣が・・・・・・・・・・・・

ここもご多分に漏れず桜の名所のようです。何でも日本さくら名所100選にも選定されているとか。例年四月の上旬にさくらまつりが開催されるようですが、少々早めの訪問となりました。平地部で暖かいのか、既に満開の桜もあります。彼岸桜の系統かも知れませんね。ソメイヨシノだともう少し後でしょう。駐車場を求めて二三度周遊、運良く追手門付近に若干の駐車スペースがありました。ここなら駐禁ともならぬようです。カメラ一台をお供に城内を散策、さすがに石垣は往事のままのようです。野面積みをベースに近世風の角石を多用した折衷型のようです、何代にもわたって手直しされ続けたのでしょうか。

中央部の白いものが自動車、駐車スペースです。

追手門です。

シンボルである天守は残っていませんね。天守台自体も老朽化の故か、石垣が崩落しそうです。当然、接近は禁止で遠目に眺めるしかないようです。天守台付近は柳沢神社となっています。ご神体はお殿様なのかな。桜を求めて来訪されたのか、弁当を広げておられる方も多々見受けられます。何処からかはサックスの音が、優雅な昼下がりの一時のようですね。二の丸跡は名門の郡山高校、環境優美な学園のようです。藩校の伝統なのかは不明ですが、城内に残る高校は名門が多いようですね。先般訪ねた岸和田城にも、岸和田高校が存在しました。

現存する一番外側の堀です。無論、水鳥たちの遊び場ですね。

櫓、再建のものでしょうね。

城趾の定番は石垣と堀、ここもそのコントラストが見事です。満々と水を蓄えた堀は水鳥たちの休息所、ここなら人間様に妨害される恐れもないでしょう。ゆったりと羽を休めています。石垣は古い物だと1500年~1600年頃のものでしょう。かれこれ400年から500年位は経過しています。自然石だからこその耐久性でしょうね。鉄筋コンクリートだと、とっくの昔に消え去ってしまってるかも知れません。それにしても膨大な自然石、どこからどうやって運んできたのでしょうか。又、城郭の石垣となれば誰でも積み上げ可能とは言い難いものです。やはり専門の技術を持ったテクノクラート集団が存在したのでしょうね。そして彼らに対しては応分の対価が支払われたのではと想像しております。

天守閣の跡です。老朽化により立ち入り禁止。

左側が天守閣の跡で、ここは内堀となりましょうか。

江戸幕藩体制下では黒鍬衆と呼ばれる工兵集団が存在したと聞いた事があります。ある程度の土木工事は施工したかも知れませんが、石垣の構築や天守閣や櫓の建築などは手に負えなかったのではないでしょうか。何処の城も施主たる城主の名前は残っておりますが、誰がどうやって具体的に作ったのか、つまり施工者の氏名は不明のままというのが多いようです。大工であり石工であり左官であり・・・・・・・・そして彼らを統括したプロデューサーは何方であったのか、興味津々なのですが。

豊臣家の家紋のようですね。最後は柳沢家のはずなんだが。

既に花見が出来そうです。天守台付近にて。

こうしてみるといかにも古城の趣が・・・・・・・・・・・・

ここもご多分に漏れず桜の名所のようです。何でも日本さくら名所100選にも選定されているとか。例年四月の上旬にさくらまつりが開催されるようですが、少々早めの訪問となりました。平地部で暖かいのか、既に満開の桜もあります。彼岸桜の系統かも知れませんね。ソメイヨシノだともう少し後でしょう。駐車場を求めて二三度周遊、運良く追手門付近に若干の駐車スペースがありました。ここなら駐禁ともならぬようです。カメラ一台をお供に城内を散策、さすがに石垣は往事のままのようです。野面積みをベースに近世風の角石を多用した折衷型のようです、何代にもわたって手直しされ続けたのでしょうか。

中央部の白いものが自動車、駐車スペースです。

追手門です。

シンボルである天守は残っていませんね。天守台自体も老朽化の故か、石垣が崩落しそうです。当然、接近は禁止で遠目に眺めるしかないようです。天守台付近は柳沢神社となっています。ご神体はお殿様なのかな。桜を求めて来訪されたのか、弁当を広げておられる方も多々見受けられます。何処からかはサックスの音が、優雅な昼下がりの一時のようですね。二の丸跡は名門の郡山高校、環境優美な学園のようです。藩校の伝統なのかは不明ですが、城内に残る高校は名門が多いようですね。先般訪ねた岸和田城にも、岸和田高校が存在しました。

現存する一番外側の堀です。無論、水鳥たちの遊び場ですね。

櫓、再建のものでしょうね。

城趾の定番は石垣と堀、ここもそのコントラストが見事です。満々と水を蓄えた堀は水鳥たちの休息所、ここなら人間様に妨害される恐れもないでしょう。ゆったりと羽を休めています。石垣は古い物だと1500年~1600年頃のものでしょう。かれこれ400年から500年位は経過しています。自然石だからこその耐久性でしょうね。鉄筋コンクリートだと、とっくの昔に消え去ってしまってるかも知れません。それにしても膨大な自然石、どこからどうやって運んできたのでしょうか。又、城郭の石垣となれば誰でも積み上げ可能とは言い難いものです。やはり専門の技術を持ったテクノクラート集団が存在したのでしょうね。そして彼らに対しては応分の対価が支払われたのではと想像しております。

天守閣の跡です。老朽化により立ち入り禁止。

左側が天守閣の跡で、ここは内堀となりましょうか。

江戸幕藩体制下では黒鍬衆と呼ばれる工兵集団が存在したと聞いた事があります。ある程度の土木工事は施工したかも知れませんが、石垣の構築や天守閣や櫓の建築などは手に負えなかったのではないでしょうか。何処の城も施主たる城主の名前は残っておりますが、誰がどうやって具体的に作ったのか、つまり施工者の氏名は不明のままというのが多いようです。大工であり石工であり左官であり・・・・・・・・そして彼らを統括したプロデューサーは何方であったのか、興味津々なのですが。

豊臣家の家紋のようですね。最後は柳沢家のはずなんだが。

2010年03月24日

白木陣屋(白木の殿さん)

中世中頃の当地は楠木一族の全盛時代とも言えるが、足利尊氏が室町幕府を開いた1336年以降は畠山氏の勢力下となり、近世にはいると細分化されて天領を含む諸藩の統治というのが南河内の大まかな歴史である。従って大好きな山城は、いわゆる楠公さん関係が大半であり、一部畠山氏関係の諸城となってくる。近世の城郭は全く存在しないと言っても過言ではない。いわゆる江戸時代の城下町というのが当地には全く見あたらないのだ。各藩は本拠地からの遠隔統治で、当地には代官所をおく程度。そうした中で陣屋(城の小型版と考えていいでしょう)を構えて統治にあたった藩がありましたね。いわゆる白木の殿さんです。

陣屋の正門が古民家に移築されています。今も使用中です。

所在地は白木の里

藩の名称を何と言ったのか不明ですが、始祖を石川総長とする石川氏で1660年頃に当地を拝領し伊勢神戸と併せて2万石を有したようです。以降、明治まで11代続き廃藩置県を迎えたようですね。領地は現在の羽曳野市南東部から河南町、千早赤阪村一帯のようです。陣屋は河南町の白木に置かれ、現在もその遺構が残っております。ここらは始終走り回っている場所なんですが、陣屋の跡とは想像もしませんでした。注意深く観察すると、小規模とはいえ確かに城郭の縄張りと感じられます。石垣や空堀或いは掘としての河川の活用など、いわゆる城塞としての機能をも持たせているようです。時代が中世とは異なり、城の役割が戦闘用の砦から統治用の政庁に変化してるにも関わらず、城の基本機能は押さえているようです。

陣屋を囲っていた石垣が今も残っています。

始終眺めてはいても、観察はしていなかったようです。改めて注意深く歩き回りますと、小型版の城の形態がありありと残っていますね。画像で紹介させていただきますが、ただの農地としか考えていませんでした。注意力不足です。気づいたのは、古い資料をあさっていて偶然発見したもの、郷土史家の方々の緻密な探求に感謝したいと思います。歴代の石川氏の墓は当地の河南町内にあるようで、後日に訪問したいと願っています。

西側からの進攻を防御しようとした空堀のようです。

東側は崖となっており、自然の川を堀としたようです。

陣屋が築かれたのは江戸時代の初期でしょう。いわゆる山城の時代ではなく、世は平城へと移行してしまった頃です。陣屋も基本的には平城ですが、地形は平坦部北端の崖っぷちとなった場所をうまく活用しています。最悪の場合には城塞として活用する、そうした思想が根底にあったようです。南端のみが平坦地で、東と北は崖、西は空堀、当然侵入者は南からしか進攻できないでしょう。政庁として行政の要としつつも非常時を意識した陣屋作り、ご先祖様達の深い智慧と深慮遠謀に敬意を表する次第です。

陣屋跡から白木の里を望む、地味豊かな農耕地帯です。

陣屋跡には立派な古民家が。城主の末裔の方でしょうか?

陣屋の正門が古民家に移築されています。今も使用中です。

所在地は白木の里

藩の名称を何と言ったのか不明ですが、始祖を石川総長とする石川氏で1660年頃に当地を拝領し伊勢神戸と併せて2万石を有したようです。以降、明治まで11代続き廃藩置県を迎えたようですね。領地は現在の羽曳野市南東部から河南町、千早赤阪村一帯のようです。陣屋は河南町の白木に置かれ、現在もその遺構が残っております。ここらは始終走り回っている場所なんですが、陣屋の跡とは想像もしませんでした。注意深く観察すると、小規模とはいえ確かに城郭の縄張りと感じられます。石垣や空堀或いは掘としての河川の活用など、いわゆる城塞としての機能をも持たせているようです。時代が中世とは異なり、城の役割が戦闘用の砦から統治用の政庁に変化してるにも関わらず、城の基本機能は押さえているようです。

陣屋を囲っていた石垣が今も残っています。

始終眺めてはいても、観察はしていなかったようです。改めて注意深く歩き回りますと、小型版の城の形態がありありと残っていますね。画像で紹介させていただきますが、ただの農地としか考えていませんでした。注意力不足です。気づいたのは、古い資料をあさっていて偶然発見したもの、郷土史家の方々の緻密な探求に感謝したいと思います。歴代の石川氏の墓は当地の河南町内にあるようで、後日に訪問したいと願っています。

西側からの進攻を防御しようとした空堀のようです。

東側は崖となっており、自然の川を堀としたようです。

陣屋が築かれたのは江戸時代の初期でしょう。いわゆる山城の時代ではなく、世は平城へと移行してしまった頃です。陣屋も基本的には平城ですが、地形は平坦部北端の崖っぷちとなった場所をうまく活用しています。最悪の場合には城塞として活用する、そうした思想が根底にあったようです。南端のみが平坦地で、東と北は崖、西は空堀、当然侵入者は南からしか進攻できないでしょう。政庁として行政の要としつつも非常時を意識した陣屋作り、ご先祖様達の深い智慧と深慮遠謀に敬意を表する次第です。

陣屋跡から白木の里を望む、地味豊かな農耕地帯です。

陣屋跡には立派な古民家が。城主の末裔の方でしょうか?

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン