2010年10月02日

南朝の宮殿

暇な折にはつれづれなるまままに楠公さんの遺跡巡りをしてますが、本日は南朝の宮殿を訪ねて。どうかするとベルサイユ宮殿的なものをイメージされると辛いのだが、700年程も昔のこと、少々のズレはご容赦下さい。鎌倉幕府の崩壊の後、室町幕府が成立するまでの間に戦乱が生じ、天皇家が南朝と北朝に分裂したのはご存じかと思います。楠公さんは南朝方の武装勢力、後醍醐天皇を盟主と仰ぎ足利軍との抗争を続けますが、湊川・四条畷の合戦で敗れ、結果的に南朝は吉野、賀名生、金剛寺など各所を転々とされます。いわゆる皇居の移動ですね。

大峰・高野の山並みが見えるはずなんですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

眼下に広がるのは五條の街、金剛山からです。

当地の金剛山に登りますと、東から南にかけて大峰・高野の山並みが連なり、眼下には五條の街が広がっています。五條の奥の方に賀名生(あのう)の里と呼ばれる山間部の集落があり、ここにしばらく行在所が置かれた事があります。地元の有力者の家が皇居として使用された模様で、今も一族の方が住まわれています。居住中ですから拝観は叶いませんが、付近から覗いてみましょう。京の都に比べればいろんな面で不自由だったでしょうが、足利軍から追われる身で贅沢も言えなかったのでしょうね。それにしても受け入れた地元の人々にとっては相当な経済的負担だったかと思います。お供を含めるとかなりの人数だったでしょう、負担できた財力の裏付けは何処にあったのか大きな疑問です。

皇居の正門、藁葺きの堂々たる門構えです。郷士さんとか。

天誅組によって書かれた皇居の額。

皇居を裏側から眺めて見ますと。

近くに民俗資料館が有りましたので立ち寄って訪ねてみましたが、山地主には相違ないが詳細は不明との事でした。尚、余談ながら現在の地元の方は柿と梅の栽培がメインとか。道路条件も良くなって近在の街へ通勤とのケースも多いようです。そう言えば賀名生は梅林の里、但し山間部の故か開花は遅く3月の中旬ぐらいが見頃との話でした。かなりの傾斜地なので、梅林を楽しもうと思えば1時間程度は散策(山登り)を要求される模様、健脚向きの梅林でしょうか。

賀名生の里歴史民俗資料館。皇居のお隣ですのでセットで見学を。

現在の皇居を基準にすると判断を誤るでしょうが、当時は天皇が生活し克執務をされる場所が即ち皇居、建物の大小や壮麗さ等は不問の事項だったのでしょう。交通機関のない時代に賀名生の里まで逃避されるのは相当な難行苦行だったかと思います。ルートは高野街道を使われたのか金剛山の山越えなのか或いは別の道なのか、ミステリーですが、何かの資料でも出現したら楽しいでしょうね。五條は長い歴史を持つ古の街、どこかの蔵の中にでも資料が眠っているかもしれませんね。宝探しを始めますか。

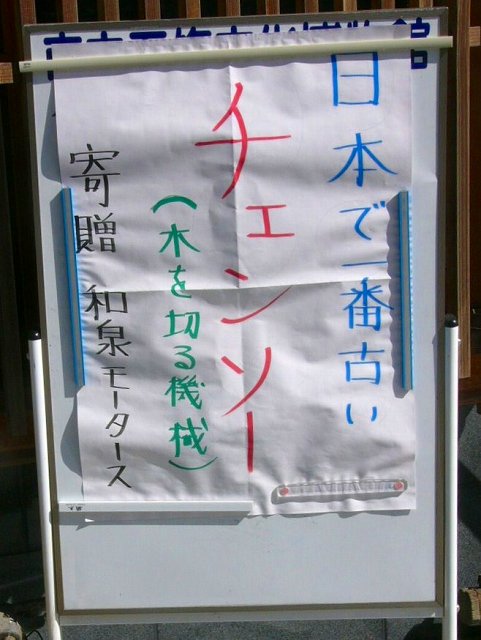

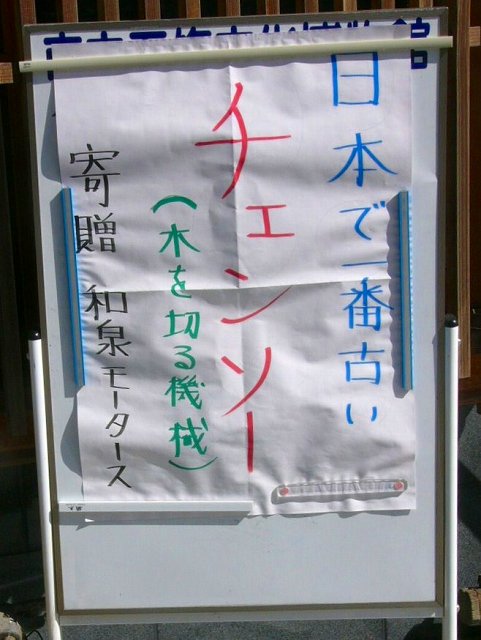

資料館で見つけました。バーの長さが2メートルは優にあります。

大峰・高野の山並みが見えるはずなんですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

眼下に広がるのは五條の街、金剛山からです。

当地の金剛山に登りますと、東から南にかけて大峰・高野の山並みが連なり、眼下には五條の街が広がっています。五條の奥の方に賀名生(あのう)の里と呼ばれる山間部の集落があり、ここにしばらく行在所が置かれた事があります。地元の有力者の家が皇居として使用された模様で、今も一族の方が住まわれています。居住中ですから拝観は叶いませんが、付近から覗いてみましょう。京の都に比べればいろんな面で不自由だったでしょうが、足利軍から追われる身で贅沢も言えなかったのでしょうね。それにしても受け入れた地元の人々にとっては相当な経済的負担だったかと思います。お供を含めるとかなりの人数だったでしょう、負担できた財力の裏付けは何処にあったのか大きな疑問です。

皇居の正門、藁葺きの堂々たる門構えです。郷士さんとか。

天誅組によって書かれた皇居の額。

皇居を裏側から眺めて見ますと。

近くに民俗資料館が有りましたので立ち寄って訪ねてみましたが、山地主には相違ないが詳細は不明との事でした。尚、余談ながら現在の地元の方は柿と梅の栽培がメインとか。道路条件も良くなって近在の街へ通勤とのケースも多いようです。そう言えば賀名生は梅林の里、但し山間部の故か開花は遅く3月の中旬ぐらいが見頃との話でした。かなりの傾斜地なので、梅林を楽しもうと思えば1時間程度は散策(山登り)を要求される模様、健脚向きの梅林でしょうか。

賀名生の里歴史民俗資料館。皇居のお隣ですのでセットで見学を。

現在の皇居を基準にすると判断を誤るでしょうが、当時は天皇が生活し克執務をされる場所が即ち皇居、建物の大小や壮麗さ等は不問の事項だったのでしょう。交通機関のない時代に賀名生の里まで逃避されるのは相当な難行苦行だったかと思います。ルートは高野街道を使われたのか金剛山の山越えなのか或いは別の道なのか、ミステリーですが、何かの資料でも出現したら楽しいでしょうね。五條は長い歴史を持つ古の街、どこかの蔵の中にでも資料が眠っているかもしれませんね。宝探しを始めますか。

資料館で見つけました。バーの長さが2メートルは優にあります。

Posted by とんび at 05:08│Comments(0)

│つれづれなるままに

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン